Iphigénie en Tauride - C.W. Gluck

©Opéra national de Paris

©Opéra national de Paris Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 19 déc. 2016

Lieu: Palais Garnier - Paris

Programme

- Iphigénie en Tauride

- Tragédie lyrique en quatre actes de Christoph Willibald Gluck (1714-1787), sur un livret de Nicolas-François Guillard

- Créée à l' Académie royale de musique (salle des Tuileries), à Paris, le 18 mai 1779.

Distribution

- Véronique Gens (Iphigénie)

- Etienne Dupuis (Oreste)

- Stanislas de Barbeyrac (Pylade)

- Thomas Johannes Mayer (Thoas)

- Adriana Gonzalez (Diane)

- Emanuela Pascu (Une grecque)

- Tomasz Kumiega (Un Scythe)

- Renate Jett (Iphigénie - rôle non chanté)

- Pablo Villaud-Vivien (Oreste - rôle non chanté)

- Mise en scène : Krzysztof Warlikowski (2006)

- Décors & costumes : Malgorzata Szczesniak

- Orchestre et chœurs de l'Opéra national de Paris

- Direction : Bertrand de Billy

Retour sur la vieillesse d'IphigénieDue à la protection de Marie Antoinette qui permit d'écarter l'opéra concurrent de Piccini, la création d'Iphigénie en Tauride, en présence de la reine, le 18 mai 1779, fut un triomphe et ce succès ne se démentit guère depuis lors. L’argument de départ est la cruauté du roi de Tauride (Thoas), pays dans lequel Iphigénie a trouvé refuge : tout étranger est mis à mort. Arrivent Oreste, assassin de sa mère et frère d’Iphigénie, et son ami –et beau-frère- Pylade, époux d’Electre. Iphigénie, qui est chargée d’immoler les étrangers ne reconnait ni Oreste ni Pylade mais décide d’en épargner un à charge pour l’autre de porter un message à sa sœur Electre. Mais le courage de Pylade, qui assassine Thoas, et l’intervention de Diane permettront une issue heureuse à ce drame.

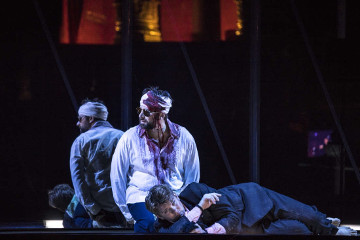

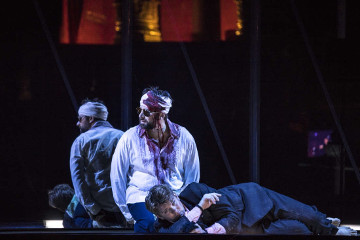

Déjà ancienne (2006), la mise en scène de Krzysztof Warlikowski continue pourtant d'interpeller. Il s'agissait alors de sa première mise en scène d'opéra, commandée par Gérard Mortier. Elle situe l'action dans une maison de retraite, au sein de laquelle Iphigénie revit son passé. Ce parti pris n'est pas a priori absurde puisque Gluck nous invite dès les premières notes à nous interroger sur les soubresauts de la nature (ouverture en tempête) et de l'âme humaine et sur les décalages qui peuvent surgir entre ceux-ci. À partir de là, Warlikowski se livre à une illustration psychanalytique avec en permanence au moins quatre niveaux de lecture, égrenés sur la profondeur de la scène, avec ou sans miroirs sans tain : souvenirs d'enfance et de famille, passé tragique (l'argument même de l'opéra), souvenirs/ cauchemars fantasmés ou recréés, état délabré d'aujourd'hui, marqué par la vieillesse et la solitude… Et si la mise en scène est effectivement très théâtrale, elle ne nuit jamais à la puissance de la musique de Gluck ni à son dépouillement assumé de l'expression des sentiments. Une part importante de la construction repose sur le double muet d'Iphigénie (Renate Jett) et, dans une moindre mesure sur celui d'Oreste (Pablo Villaud-Vivien) qui, totalement nu, désire, étreint violemment puis assassine sa mère, créant une des images choc du spectacle. Véronique Gens interprète ainsi Iphigénie dans son costume de vieille actrice au premier acte puis en robe rouge ou noire lorsqu’elle revit les événements de sa jeunesse ; Renate Jett est son miroir, dans le présent le plus souvent, et dans le passé lorsque Véronique Gens chante dans le présent.

Dans la fosse, l'orchestre de l'Opéra a pour principal défaut de n'être pas un orchestre baroque. C'est dommage, surtout quand on a conservé dans l'oreille les somptueuses sonorités qu’avaient déployées Minkovski et Les Musiciens du Louvre dans les représentations de 2006 et, plus récemment le remarquable travail de Garcia Alarcon et de la Cappella Méditerranea dans le Cavalli d’ouverture de la saison. Le travail de Bertrand de Billy n'est pas ici totalement en cause mais, malgré son souci des équilibres, la précision et les nuances d'une direction très attentive, il ne peut créer ce qui manque cruellement, dans cette représentation, à la musique de Gluck : un orchestre sur instruments anciens.

Véronique Gens incarne une superbe Iphigénie, femme mature, toute de douleur et de tragédie. La diction est parfaite, les aigus à peine tirés et les graves résonnent délicatement, magnifiant la douleur. Emaillée d’une multitude d’effets, et notamment de piani particulièrement étudiés, utilisant une façon étonnante de refermer le son sur les voyelles terminales, la voix est vibrante, particulièrement réaliste et le style est tout de dépouillement. L’interprétation est magistrale, dépourvue de tout faux semblant. Et Vous n'avez plus de rois, je n'ai plus de famille est quasi hallucinatoire, comme une invocation à Marie-Antoinette.

L’Oreste d’Etienne Dupuis se déploie au fil de la soirée et nous offre, avec ses deux partenaires, de superbes deuxième et troisième actes. Très belle projection, voix nette et ample de baryton, nul doute qu’on tient là une belle révélation. Il nous libre un Oreste tout en tourments et qui reste vocalement et musicalement irréprochable sur toute la soirée.

Stanislas de Barbeyrac est un Pylade proprement bouleversant (de ce point de vue Oh mon ami, j'implore ta pitié est un modèle du genre). Le timbre est superbe, d’une clarté jeune et virile, et l’aisance, notamment de l’aigu est insolente, en particulier dans les quelques incursions dans le registre de haute contre pour lequel le rôle a été écrit. La diction est impeccable et le style parfaitement conforme à l’écriture de Gluck, qu’il articule avec un plaisir évident, variant à l’infini les nuances d’interprétation des phrases répétées en fin d’airs... Au-delà du chanteur, c’est l’interprète, l’acteur qui se révèle dans ce Pylade exceptionnel : des tressaillements, des frissons, des gestes d’affection soulignent et soutiennent chaque intention musicale avec un réalisme et une pertinence qui ne sont jamais pris en défaut.

Moins convaincant, le Thoas de Johannes Mayer est trop clair, sa diction souffre de la comparaison avec les trois autres interprètes francophones et à l’évidence l’écriture un peu trop haute du rôle ne lui convient pas. Il en sort une voix un peu tirée qui lui vaudra d’injustes sifflets au rideau. Des rôles secondaires, qui sont disposés dans la fosse avec les musiciens, on remarque surtout la Diane d’Adriana Gonzalez, diction impeccable et soignée, belle ligne de chant et une sorte de sens inné de la musique de Gluck qui réjouit l’oreille.

Beau succès donc que cette reprise qui renforce encore l’intérêt de la mise en scène de Warlikowski mais qui repose sur la performance du trio Gens-Barbeyrac-Dupuis dont les deuxième et troisième actes étaient ce soir un de ces moments de grâce qui nous font aimer l’opéra.

Publié le 22 déc. 2016 par Jean-Luc Izard

©Opéra national de Paris

©Opéra national de Paris