Vespro - Cozzolani

©

© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notice bilingue (français-anglais) de Robert L. Hendrick, un CD, durée totale : 79 minutes, 38 secondes. Naïve - 2019

Compositeurs

- Chiara Margarita Cozzolani (1602 - 1676/78) : Vespro

- Domine ad adjuvandum me festina

- Dixit Dominus

- O Maria, tu dulcis

- Laudate pueri

- Salve, O Regina

- Laetatus sum

- Catarina Assandra (c. 1590 – après 1618) : Duo Seraphim

- Chiara Margarita Cozzolani : Nisi Dominus

- Concinant linguae

- Beatus vir

- O quam bonus es

- Magnificat secondo

Chanteurs/Interprètes

- Ensemble I Gemelli :

- Sopranos : Alicia Amo, Natalie Perez, Mathilde Etienne

- Contraltos : Anthea Pichanik, Mélodie Ruvio

- Ténors : Olivier Coiffet, Emiliano Gonzalez Toro

- Basses : Renaud Delaigue, Victor Sicard

- Violons : Ryo Terakado, Margherita Pupulin

- Viole de gambe : Louise Pierrard

- Cornet, flûte : Rodrigo Calveyra

- Cornet : Josué Meléndez

- Sacqueboutes : Fabio De Cataldo, Simen Van Mechelen

- Continuo :

- Viole de gambe : Juan Manuel Quintana

- Violoncelle : Annabelle Luis

- Théorbe : Vincent Flückiger

- Harpe : Marie-Domitile Murez

- Orgue : Violaine Cochard

Pistes

- 1.Chiara Margarita Cozzolani : Vespro - Domine ad adjuvandum me festina

- 2.Dixit Dominus

- 3.O Maria, tu dulcis

- 4.Laudate pueri

- 5.Salve, O Regina

- 6.Laetatus sum

- 7.Catarina Assandra : Duo Seraphim

- 8.Chiara Margarita Cozzolani : Nisi Dominus

- 9.Concinant linguae

- 10.Beatus vir

- 11.O quam bonus es

- 12.Magnificat secondo

Louanges mariales pleines de grâcesQuiconque imagine que les moniales d’après le concile de Trente (1545-1563) consacraient leurs journées aux pratiques de mortification doit impérativement chausser son casque d’écoute et glisser ce CD dans son lecteur. Dès les premières notes, il se trouvera projeté dans une atmosphère aux sonorités lumineuses, exprimant une dévotion chaleureuse qui exhale des harmonies sucrées aussitôt emportées par des rythmes bondissants. Le tout, sublimé par un jeune ensemble vocal et instrumental, I Gemelli, dont l’absolue fraîcheur alliée à la perfection technique transforme leur premier enregistrement en coup de maître pour Emiliano Gonzalez Toro et ses complices.

Sans doute un fidèle reflet de l’ambiance sonore dans lequel baignaient les bénédictines de l’abbaye Santa Radegonda de Milan. En effet, Filippo Picinelli (1604-1678) leur attribue des « talents si rares et exquis dans la musique qu’elles sont reconnues comme les meilleures chanteuses de l’Italie… (Sous les habits noirs de l’ordre de Saint Benoît, elles apparaissent aux auditeurs comme) des cygnes blancs et mélodieux, qui émerveillent les cœurs » (Ateneo dei letterati milanesi - 1670). Une figure allégorique qui ne doit rien au hasard sous la plume de ce théologien féru de symbolisme. Il ne pouvait ignorer les attributs du cygne évoqués par Hugues de Fouilloy ( ? – 1173 ?) : « le cygne a un plumage blanc mais une peau noire… On dit que le cygne produit un chant d’une immense douceur lorsqu’il est à l’agonie » (De avibus/ Des oiseaux).

Parmi ces sœurs bénédictines apparaît Chiara Margarita Cozzolani (1602-1676 ?). Marguerite par son nom de baptême et Claire pour son nom en religion. Née dans une riche famille de Milan, elle prononce ses vœux vers l’âge de 18 ans pour diriger le couvent une quarantaine d’années plus tard. Son passage a marqué la vie de sa communauté si l’on en croit la notice biographique que lui consacre la Bibliothèque générale des écrivains de l’Ordre de Saint Benoît (1777) : « Elle joignit à l’amour des devoirs de son état celui des lettres et elle y excelle, surtout dans la musique. Elle a laissé, dans ce genre, un grand nombre d’ouvrages exquis, dont on voit le catalogue dans la bibliothèque du Mont-Cassin ». Ce catalogue ayant probablement disparu dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, seuls quatre recueils de ses compositions reflètent aujourd’hui l’image de sa production musicale entre 1640 et 1650. Deux d’entre eux ont, pour l’essentiel, été perdus : Primavera di fiori musicali (littéralement « Printemps des fleurs musicales ») pour 1 à 4 voix et basse continue (Milan, 1640) et Scherzi di sacra melodia (titre évoquant une composition de caractère plaisant sur des mélodies sacrées) pour une voix et basse continue (Venise, 1648). Les deux autres ont procuré la matière à Emiliano Gonzalez Toro pour composer son bouquet vespéral : les Concerti sacri parus à Venise en 1642 et les Salmi a otto vocci concertati con motetti e dialoghi (Psaumes pour huit voix concertantes avec des motets et des dialogues) imprimés à Venise en 1650.

Une activité musicale qui, à cette époque, n’a cependant rien d’exceptionnel, les couvents étant alors des hauts lieux de la vie artistique. Espaces réservés à l’accueil de femmes qui, par vocation, renoncent au monde, ils sont aussi des lieux privilégiés par la bonne société pour l’éducation de jeunes filles célibataires ou l’hébergement de veuves et de femmes en rupture de ban conjugal. S’y regroupe donc une population aux aspirations hétérogènes. Aussi constituent-ils des bouillons de culture féconds pour produire une offre musicale diversifiée, autant orientée vers la dévotion que le divertissement.

Si, dans la société civile, les musiciennes ont souvent mauvaise presse, les religieuses-musiciennes montent d’autant plus en compétence que les maîtres de musique et de chapelle sont contenus hors de la clôture. Comme un pied de nez adressé au déni masculin de la compétence féminine en matière de musique ! Envers ceux qui certifient, observations scientifiques à l’appui, que leurs capacités cérébrales (« leur inaptitude à l’abstraction, l’intrusion anarchique des passions dans leur rationalité » osera encore Auguste Comte) rendent les femmes inaptes à l’apprentissage de cet art. Mais aussi en direction des autorités de l’Eglise. Tel le pape Innocent XI (1611-1689) qui, dans son Edit de 1686, jugera nécessaire de rappeler que « la musique nuit dans la plus large mesure à la modestie qui convient au sexe féminin ».

Pourtant, des voix féminines s’activent dans les cercles mondains, à rebours des idées reçues. Pour ne prendre qu’un seul exemple, citons Maddalena Casulana (1544 ?-1590), probablement la première compositrice occidentale à avoir été publiée. Elle met au défi la mainmise masculine sur l’espace sonore, entendant « montrer au monde, autant que je le peux dans cette profession de musicienne, l’erreur que commettent les hommes en pensant qu’eux seuls possèdent les dons d’intelligence et que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes » (Premier livre de madrigaux – Dédicace à Isabelle de Médicis – 1566).

La fronde se réveille également au sein des couvents, gros producteurs de musique et générateurs de talents. Mais les autorités ecclésiastiques veillent. Aussi, à la suite d’une dénonciation accusant la musique écrite en stile moderno montéverdien d’attiser des rivalités au sein de la communauté des moniales de Bologne, Lucrezia Orsina Vizzana (1590-1662) se voit contrainte d’arrêter la composition de motets qui, jusque-là, avaient faits sa réputation. De même, la sœur bénédictine Cornelia Calegari (1644-1662), du couvent Santa Margherita de Milan, est interdite de composition par l’archevêque de Milan, Alfonso Litta (1608-1679). Celui-ci accuse sa musique, appréciée pour sa capacité à transmettre de grandes émotions, de provoquer des scandales moraux affectant toute la région.

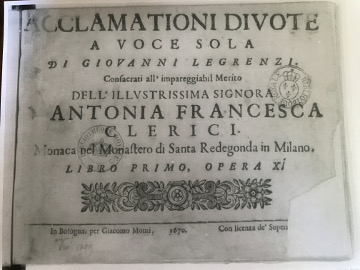

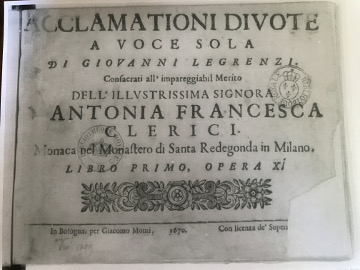

Une crise du même type s’empare du couvent Sainte Radegonde, alors dirigé par Chiara Margarita Cozzolani. Robert L. Kendrick (Celestian Sirens, Oxford University Press, 1996) livre quelques précieuses informations sur le déroulement de ces troubles internes (1660-1665) dont la Mère Supérieure et sa musique compteront parmi les victimes collatérales. Là encore, la musique avait provoqué des dissensions internes. Traditionalistes et modernistes s’affrontent. L’archevêque de Milan se saisit de cette opportunité pour obtenir du Sacré Collège de Rome un ordre d’interdiction de la polyphonie à Sainte Radegonde pendant trois ans. Alfonso Litta bataille également avec le Sénat de Milan et les partisans du monastère. Comme Giovanni Legrenzi (1626-1690) qui dédiera le premier livre de ses Acclamationi Divote a voce sola (1670) à l’une des religieuses-chanteuses modernistes du couvent, Antonia Francesca Clerici.

© gallica.bnf.fr

Pourtant, les tenants du rigorisme en musique ne parviendront pas à tarir les vocations musicales au sein de la communauté de Sainte Radegonde. Ainsi, après la disparition de sœur Cozzolani, Rosa Giancinta Badalla (1660 ?-1710 ?) publiera un recueil de Motetti a voce sola (Venise, 1684). Un opus « marquant par la virtuosité vocale, l’originalité des motifs et une composition technique éprouvée », souligne Robert L. Kendrick. De même, à en croire le narrateur anonyme du Voyage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne (1736), le couvent attire les foules pour succomber à la voix d’une religieuse dénommée Quintiana : « il ne vient pas d’étranger dans cette ville qu’il n’aille dans l’église du couvent pour tâcher de l’entendre. C’est sans contredit la plus belle voix d’Italie, possédant la musique à la perfection, composant même mieux que le plus habile des maîtres… Dès qu’on observait sa voix et qu’elle commençait la première note, tout d’un coup il régnait dans l’église un profond silence, bien que tout y fût auparavant en mouvement ». Il faut vraiment lire la suite de ce récit pour entrer dans l’intimité de cet univers clos mêlant les mondanités à l’excellence artistique. Cette activité musicale prendra soudainement fin lorsque, la Lombardie étant maintenant sous influence autrichienne, l’empereur Joseph II (1741-1790) décide la fermeture des monastères contemplatifs et le transfert de leurs biens aux paroisses.

C’est toutefois dans un climat plus apaisé que, un siècle plus tôt, sœur Cozzolani a publié les recueils desquels Emiliano Gonzalez Toro a extrait quelques briques pour construire le gros œuvre de ses vêpres à la Vierge. A la Vierge, disons-nous, car la combinaison des Psaumes correspond, pour l’essentiel, à la structure des Vespro della Beata Vergine (1610) de Claudio Monteverdi (1567-1643).

Etant le fruit d’une construction singulière et actuelle, ces Vêpres n’ont pu être entendues, en l’état, avant leur création pour I Gemelli. Mais imaginons un instant qu’elles aient pu l’être. Dans quelles circonstances auraient-elles été interprétées ? Comme le suggère le livret, lors du passage de la reine d’Espagne, Marie-Anne d’Autriche (1634-1696), au monastère Sainte Radegonde ? Pensable mais loin d’être certain. En effet, les Salmi a otto voci n’étant publiés que l’année suivante, rien n’assure que la mise en musique de tous les Psaumes était finalisée à la date de cette visite. Et s’ils l’avaient été, encore ne faut-il pas s’imaginer que la future reine ait été entourée d’une Cour nombreuse et prestigieuse. Car, en juin 1649, elle n’était qu’une princesse autrichienne, pauvre, âgée de quinze ans, en route pour Madrid où se dérouleront ses noces avec son oncle, le roi d’Espagne Philippe IV (1605-1665), le 15 novembre 1649. La princesse voyage en modeste équipage parce que son pays sort ruiné de la Guerre de Trente Ans (1618-1648). Modeste au point que, raconte René Bouvier, « lorsque son frère, qui l’accompagne jusqu’à Milan, s’en retourna à Vienne, il va jusqu’à emporter tous les cadeaux faits à la princesse le long de son voyage. Dépourvue de tout, elle doit s’arrêter longuement dans la capitale lombarde pour acheter de la lingerie et des toilettes dignes de son nouveau rang » (Philippe IV et Marie d’Agreda, confidences royales, 1939).

Nous préférons ne pas relier ces compositions à un événement particulier. Et considérer qu’elles sont destinées à remplir un double usage. Répondre à un besoin domestique pour animer, les jours de fête et donc d’affluence, les offices au sein du couvent. A des fins commerciales, aussi, ce qui expliquerait une écriture destinée aux quatre pupitres d’un chœur mixte alors que les basses ne sont guère représentées dans les couvents de femmes (sauf à solliciter le concours ponctuel de chanteurs masculins – persona non grata au sein de la clôture - ou de transcrire la ligne mélodique à l’octave).

L’office des vêpres s’ouvre par un invitatorium (invitatoire) en forme d’appel adressé à Dieu. La proclamation du second verset du Psaume 70/69 s’articule en deux temps. D’abord le versiculum (verset) chanté par le célébrant en plain-chant a cappella suivi d’un responsarium (répons) mêlant ici le style ancien et le style moderne. Au demeurant, cette acclamation constitue une remarquable leçon illustrée d’histoire des styles régissant l’écriture de la musique religieuse depuis le concile de Trente. A Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594), l’inventeur de la musique religieuse officielle post-tridentine, sœur Cozzolani emprunte la clarté et la majesté pour s’incliner devant un puissant Domine (le Seigneur). La suite du verset est ensuite chantée sur le mode homophone traditionnel. Mais, se détournant déjà de l’austérité palestrinienne, elle est battue par un rythme sautillant. Avant d’être traduite, enfin, dans la langue moderne de la seconda prattica. Le texte n’est plus seulement chanté pour le plaisir des oreilles. Il délivre un message révélé par l’insistante récurrence du terme festina (hâte-toi). Comme pour souligner l’urgence d’un secours divin, le terme est martelé par les différents pupitres, puis amplifié par un ensemble vocal solidement soutenu par un groupe instrumental dégageant des sonorités puissantes et charnues. Le chant de louange de la doxologie conclusive juxtapose ces styles d’écriture : la Trinité est honorée sur le mode traditionnel tandis que l’enchaînement des siècles est égrainé sur un rythme rapide d’alternance des pupitres vocaux pour s’éteindre dans un Amen et un Alleluia concis et cérémonieux.

La tonalité du Dixit Dominus (Le Seigneur dit) est emblématique d’un style baroque qui accède à la maturité : effets de contrastes continuels, tension dramatique latente, rhétorique sonore pimentée par l’inventivité expressive d’une compositrice qui maîtrise manifestement la nouvelle grammaire de l’écriture musicale moderne.

Sa construction adopte la structure du rondo : une partie récurrente effervescente (des segments successifs de la doxologie) alternant avec des couplets figuratifs (les versets du Psaume). Sa dynamique est donc celle d’un système de communication à double niveau : les messages principaux étant délivrés par chaque verset du Psaume 110/109 tandis que les informations secondaires (celles, invariables, de la doxologie) le sont par voies d’interpolations.

Dans l’exorde (le premier verset du Psaume), l’ensemble vocal annonce une prise de parole divine imminente en scandant le mot dixit : le Seigneur va parler. Faisant alterner la solennité (exprimée par des dixit appuyés à l’unisson vocal et instrumental) et la félicité (suggérée par une rythmique enjouée et un soutien instrumental allégé), la peinture sonore fait apparaître un personnage sacré bienveillant, conforme à l’iconographie dominante de l’époque. Dans un passage confié à la basse et accompagné par l’orgue et une sacqueboute, celui-ci prend la parole. La ligne mélodique descendante de son discours oriente le regard du fidèle vers ses ennemis vaincus (la mort, le péché) transformés en vulgaire marchepied (scabellum pedum). Par ce procédé musical, sœur Cozzolani délivre un message de confiance et d’espérance.

Le second mouvement relie les deux versets suivants pour former une image à double lecture : celle de l’alliance de Dieu avec Sion (l’Eglise) et celle de la préfiguration de la maternité divine de la Vierge Marie. Attentive au sens confiné dans le texte, sœur Cozzolani le transposera dans deux tableaux sonores contrastés. Le premier souligne les deux caractéristiques de l’intervention divine : la mansuétude traduite par des voix du dessus aériennes lorsqu’elles évoquent la protection divine sur un tempo paisible ; le crescendo et l’accélération rythmique aspirant les autres pupitres jusqu’au tutti pour ponctuer un dominare affirmant les effets de sa toute-puissance. Le second tableau se veut plus intimiste. Une voix de baryténor (celle d’Emiliano Gonzalez Toro) prophétise, avec tendresse, la maternité de la Vierge. Le théorbe entoure cette mélodie caressante d’un fin ruban perlé.

Le Juravit Dominus (L’Eternel l’a juré) est marqué du sceau de la diversité. Diversité des combinaisons polychorales lorsque chaque pupitre vocal déploie sa propre ligne mélodique. Ces lignes s’élancent, se détachent, s’enlacent, se séparent à nouveau pour finalement se rejoindre dans une somptueuse harmonie finale. Diversité des rythmes, également. Les mouvements aux allures retenues sont rompus par des accélérations soudaines. Diversité des styles, enfin. Dans une alternance rapide de passages homophones et des sections en imitation. Cependant, un seul message transcende la succession des répétitions : tu es sacerdos (tu es prêtre), juravit Dominus (L’Eternel l’a juré) et non poenitebit eum (et il ne s’en repentira pas). Notons ce martèlement du non adopté par d’autres compositeurs ayant mis en musique ce Psaume (à ce propos, réécoutons le Dixit Dominus BuxWV 17 de Dietrich Buxtehude ou celui de Georg Friedrich Haendel HWV 232). Cette insistance visait-elle à conjurer un doute : Dieu pourrait-il se dédire ? En tout état de cause, le Dixit montéverdien des Selva morale e spirituale (1640) choisira une autre voie, préférant scander le tu qui désigne le prêtre choisi par Dieu.

Puis, sœur Cozzolani réunit les derniers trois versets pour déplier un diptyque invoquant les deux visages divins. Un Dieu justicier, d’abord, qui s’en prend avec violence à ses ennemis. C’est dans un stilo concitato (style agité) à forte teneur dramatique que s’expriment à la fois la colère divine envers les rois et le déferlement belliqueux écrasant les peuples. Ce langage musical est manifestement inspiré des partitions d’opéra. Preuve, s’il en fallait, de la perméabilité de la clôture des couvents à l’espace sonore de la cité. Les images s’enchaînent sur un rythme accéléré : vibrations de la colère divine manifestées par des répétitions en rafales pour briser les rois (confregit) ; minuscules sections en imitation pour signifier la propagation de la justice divine (judicabit) ; accélération rythmique provoquant la ruine (ruinas) ; vocalises menaçantes au moment de briser les têtes (conquassabit capita). Dans un remarquable effet de contraste, cette tempête sonore s’efface pour céder instantanément la place à un second volet diffusant des parfums bucoliques. Le Dieu vengeur se mue en Dieu miséricordieux qui offre l’eau d’un torrent à quiconque ressent la soif. N’oublions pas que, à cette époque, l’eau vive est une métaphore de la prière. François de Sales (1567-1622), par exemple, l’adopte lorsqu’il assimile la prière à cette eau qui, « par son arrosement,… lave nos âmes de leurs imperfections et désaltère nos cœurs de leurs passions » (Introduction à la vie dévote – 1608). Sur le plan musical, l’écoulement du liquide est traduit dans une paisible section en imitation. Le mot torrente (torrent) fait onduler une ligne mélodique descendante sur laquelle les entrées successives des solistes dessinent d’aimables vaguelettes. Jusqu’à cette accélération finale et cette répétition pressante enjoignant le fidèle à relever la tête (exaltabit caput) une fois sa soif étanchée par la prière.

Le Psaume s’achève sur une doxologie luxuriante. L’évocation des trois composantes de la Trinité adopte le schéma de la polychoralité romaine ou vénitienne. Aux dessus répondent d’abord les dessous, les deux ensembles finissant par se rejoindre dans une somptueuse célébration homophone. Avant d’inverser l’ordre des interventions pour décliner la suite de la doxologie, toujours dans un même climat d’allégresse. Au texte officiel de la doxologie est ajouté un membre de phrase qui ne figure ni dans le Bréviaire, ni dans le Missel romain (gloria Patri, amen). Une pratique que proscrira le pape Alexandre VII (1599-1667) dans son Editto sopra la musica (1657), sept ans après la publication des Salmi a otto voci. Cette incorporation offre cependant l’opportunité à sœur Cozzolani de créer un dernier jeu de contrastes combinant deux tonalités : l’une, cérémonieuse, qui se consume sur un tempo lent, l’autre, plus jubilatoire, pour traduire la foi rayonnante.

Si nous avons consacré autant de lignes à ce premier Psaume, c’est parce qu’il nous apparaît comme la quintessence de l’art du motet à mi-chemin du Seicento. Trois de ses caractéristiques nous ont particulièrement frappées. D’abord, l’opulence des couleurs sonores et rythmiques ne laisse aucun de nos sens en repos : entre fulgurance et tempérance, la musique canalise les passions pour nourrir la dévotion. Ensuite, de répétitions en vocalises, elle imprègne imperceptiblement notre esprit de la représentation d’un Dieu à double visage. Un bel exemple de l’usage de la musique comme instrument de catéchisation. Enfin, ce motet trace un chemin nouveau d’accès au sacré. Un chemin qui passe par l’opéra.

Dans le déroulement habituel de la liturgie vespérale, chaque Psaume est encadré par une brève antienne chantée. Cependant, ces antiennes grégoriennes sont, peu à peu, remplacées par des sacer concentus (chants sacrés) puis des concerti sacri avec accompagnement instrumental. D’ailleurs, dans ses Vespro della Beata Vergine, Monteverdi adoptera cette formule qu’Emiliano Gonzalez Toro reprendra à son compte lorsqu’il élabore le fil conducteur de ses Vespro.

Afin de marquer le caractère marial de son programme, il extrait des Concerti Sacri (1642) une émouvante invocation à la Vierge : O maria, tu dulcis. Son texte constitue, en quelque sorte, un additif à la prière du Salve Regina, probablement à l’usage interne de certains couvents. Prenant appui sur le dernier verset de la prière officielle (dont l’auteur serait Bernard de Clairvaux – 1091-1153), il décrit une Vierge secourable proche des souffrants. Si la structure du texte évoque le mode litanique, la mise en musique par sœur Cozzolani lui donne davantage l’allure d’une cantate pour voix seule comme il en fleurit abondamment depuis la Nuove Musiche (1602) de Giulio Caccini (1551-1618). Hormis les invocations récurrentes à la Vierge (O Maria), il est chanté à la manière d’un poème déclamé avec une admirable ferveur. Cette contemplation d’une grande sobriété d’écriture nous paraît caractéristique du stile rappresentativo assignant le premier rôle à l’intelligibilité des paroles. Style auquel est appliqué ici le procédé senza battuta « qui permet à l’interprète d’accélérer ou de ralentir selon l’action… (afin de) tendre à une expressivité idéale » (François Sabatier, Miroirs de la musique, Fayard, 1998). Ce que réussit à merveille le duo constitué d’une basse remarquablement suggestive et d’un continuo qui la soutient avec délicatesse.

Le Psaume 113 Laudate pueri Dominum (Louez, serviteurs du Seigneur) brille par l’éclat et la diversité de son stile concertato. Sœur Cozzolani revêt le texte biblique d’une flamboyante parure sonore. Assurément, elle excelle dans ce nouveau type d’écriture, portant le principe d’alternance jusqu’à un niveau élevé de sophistication. Sous sa plume, chacun des versets confiés aux voix du dessus devient un couplet indépendant auquel elle réserve un traitement singulier. A l’exception du premier qui se transforme en refrain chanté par les voix du dessous ou confié au groupe instrumental. De bout en bout, le tempo est alerte, propageant un parfum d’allégresse et réveillant une sensation de plénitude.

Les deux premiers versets affirment le caractère intemporel et permanent de la louange divine. Pour traduire cette idée de perpétuité et de continuité, la compositrice façonne une musique circulaire (le cercle étant le symbole universel de l’éternité), faisant tourner la mélodie sur elle-même. Le troisième verset évoque l’universalité de la domination divine. Pour figurer ces espaces infinis, elle a recours au procédé expressif inspiré par l’histoire de la nymphe Echo dont les membres ont été dispersés sur la terre entière. Ce qui donne lieu à un passage particulièrement évocateur et techniquement dominé par un superbe duo de soprani. Les trois versets suivants sont de nature plus descriptive. Attachée au principe de variété, sœur Cozzolani les confiera successivement à deux solistes avant d’attribuer le verset conclusif au duo d’origine. Par souci didactique, quelques mots sont soulignés. Telles ces vocalises ascendantes pour accompagner le regard du fidèle vers le ciel (qui in altis habitat/qui siège tout en haut) ou ces répétitions accentuant respicit (il abaisse son regard) ou suscitans (il relève le pauvre) destiné à rassurer ceux qui se croient abandonnés par Dieu.

Un finale exubérant croise le premier verset, toujours porté par les dessous, et la doxologie déléguée aux dessus. Dans cette conclusion hétérodoxe, des laudate Dominum (louez le Seigneur) répondent à l’appel de chacune des composantes de la Trinité et ponctuent l’énoncé des autres sections de cette formule de louange. Puis, lorsque les dessous finissent par se saisir du texte de la doxologie, les dessus font exploser des Gloria exaltés. Enfin, les deux ensembles vocaux s’interpellent, confrontant des Gloria et des Amen constellés de vocalises. Avant de se rejoindre, à l’heure de la péroraison, dans un Amen fédérateur enrobé dans un accord puissant.

Le Salve Regina est l’une des quatre antiennes mariales adoptées par l’Eglise universelle. N’oublions pas que ce texte de la liturgie mariale est particulièrement en faveur auprès de l’Ordre des Bénédictins. En effet, c’est en son sein que s’installe, dès le XIIIème siècle, une atmosphère de ferveur à l’égard du Cœur de la Vierge. A la source, la sœur bénédictine Mechtilde de Hacheborn (1241-1298) qui nous a laissé un témoignage de ses visions. Relisons cette scène qui se déroule au moment de son agonie : « Pendant qu’on chantait l’antienne Salve Regina, aux paroles Notre avocate, l’élue de Dieu (= Mechtilde) s’adressait à la Vierge Mère… Elle demandait qu’après sa mort, la Mère de Miséricorde daignât se montrer perpétuelle médiatrice et avocate de la Congrégation. La Vierge très pure fit aussitôt droit à cette demande… et, pour en donner la preuve, elle étendit ses nobles mains sur celles de la malade, comme pour recevoir de ses mains mêmes la Congrégation dont elle venait de lui confier le soin » (Livre de la grâce spéciale – Révélations de Sainte Mechtilde, vierge de l’Ordre de Saint Benoît - traduction - 1920).

Cette vénération était-elle imprimée dans la mémoire collective de la communauté bénédictine Sainte Radegonde de Milan ? En tout état de cause, elle se reconnaît aisément dans cette composition de sœur Cozzolani extraite des Concerti sacri de 1642. Pour preuve, elle glisse dans le texte canonial quelques compléments propres à accentuer l’attachement porté à la Vierge. Ici, une interjection destinée à l’invoquer (O mater) ; là, une reprise du couplet initial pour caractériser le lien affectif unissant Jésus à Marie. Cette pratique n’a cependant rien d’exceptionnel car, par exemple, le Salve, o regina de Monteverdi (1624) apporte au texte officiel des compléments bien plus consistants.

Quant à la mise en musique, elle multiplie les invocations. Celles-ci gravissent d’abord l’échelle chromatique avant de glisser sur une ligne mélodique descendante, scellant ainsi le lien spirituel qui unit le monde visible et invisible. Reprises à l’unisson ou en chapelet par un duo de soprano et d’alto, cette succession crée un effet de masse qui représente une communauté entière tournée vers la Vierge. Dans les couplets suivants, l’atmosphère musicale est commandée par le texte : tempo lent et longues tenues de notes pour gémir in hac lachrymarum valle (dans cette vallée des larmes) ; rythme enjoué et vocalises enflammées pour saluer l’advocata nostra de la légende bénédictine ; allure de berceuse et sonorités caressantes pour contempler benedictum fructum ventris tui (le fruit de tes entrailles). A bien des égards, cette antienne adopte la liberté de ton qui caractérise un madrigal amoureux. En effet, comme dans son équivalent profane, les lignes de chant prélèvent l’émotion contenue dans les mots pour les transformer en une dévotion admirablement guidée, ici, par un duo passionnément engagé.

A la première écoute, l’écriture musicale du motet Laetatus sum (O ma joie) semble moins élaborée que ceux que nous venons d’entendre. Mais une audition plus attentive lève le voile sur une scène d’opéra dialoguée mise en musique avec une extrême attention au texte du Psaume 121/120. Ainsi, les mots commandent le rythme, comme ce stantes (s’arrête) qui marque le pas ou ces abundantia (abondance) stimulant un ensemble vocal illustrant la profusion. Les mots distribuent également la parole. Les versets exprimant un point de vue individuel (« je » ou « j’ai ») ou celui d’un narrateur (illuc enim ascenderunt tribus Domini/ c’est là que montent les tribus de l’Eternel) sont confiés à des solistes. A l’inverse, le tutti vocal se saisit des versets évoquant un mouvement collectif (eius in idipsum/ sont liés ensemble ou l’invitation rogate/ priez). Enfin, les mots véhiculent des images sonores. La première d’entre elles est associée à ce laetatus sum vivifié par des vocalises et amplifié par des répétitions. Mais aussi la ligne mélodique ascendante pour ascenderunt (monter) ou la guirlande de roulades exauçant l’invitation à chanter le nom de l’Eternel (ad confitedum nomini Domini).

Sur le plan musical, sœur Cozzolani veille aux effets de contrastes. En créant des effets de masse opposant des passages solistes à des séquences polychorales ou en mêlant des phrases en imitation à des sections homophones. Mais c’est dans la doxologie qu’elle fait la démonstration la plus éclatante de son inventivité. Le texte de louange officiel est scandé par des laetatus sum, comme pour démontrer que la foi peut être heureuse.

Avec Duo seraphim, le programme commet une double infidélité au projet de sœur Cozzolani. D’abord, parce que ce motet n’appartient pas au culte marial, davantage attaché à celui de Sainte Barbe (voir notre chronique relative aux Vespro della Beata Vergine de Monteverdi). Ensuite, parce qu’elle n’en est pas l’autrice. En effet, c’est à une religieuse bénédictine de Pavie qu’Emiliano Gonzalez Toro confie la baguette. Caterina Assandra (1590 ?-1618) avait acquis une célébrité en composant des motets dans le nouveau style concertato. Celui qui nous concerne appartient au recueil des Motetti a due e tre voci publié à Milan en 1608.

Son inscription au programme de nos Vespro ne nous paraît avoir d’autre justification que celle de correspondre au déroulé des Vespro de Monteverdi. Car le contraste entre son écriture et celle de sœur Cozzolani est frappant. Si la première commence à s’émanciper des courants palestriniens issus de la prima pratica, la seconde appartient déjà à l’avant-garde de la seconda prattica moderne. Là où la seconde s’attache à traduire fidèlement le discours en musique, la première privilégie l’harmonie. Aussi, son motet, tendrement contemplatif, ne se conforme-t-il pas rigoureusement à la scène de ces deux séraphins qui clamabant alter ad alterum (se criaient l’un à l’autre). Tout comme Monteverdi, deux ans plus tard. Un choix d’écriture polyphonique qui favorise l’intériorisation, la méditation, voire un certain mysticisme. L’atmosphère est paisible, le tempo pondéré, le contrepoint sage. Juste quelques chastes vocalises et des passages en imitation alimentant les crescendo. Mais une musique capiteuse, enveloppante, réconfortante, déposée dans nos oreilles par trois timbres masculins délicieusement ajustés.

Le Psaume 127/126 Nisi Dominus (Si ce n’est le Seigneur) ajoute à la palette de sœur Cozzolani une nouvelle couleur. Car, plus qu’ailleurs, les instruments deviennent des voce à part entière. Cette singularité n’est pas vraiment perceptible au départ. Sur un mode homophone, les dessous énoncent le premier verset, les dessus déclinent le second, les deux groupes se rejoignent pour le troisième avant de superposer leurs textes dans la quatrième. Nous connaissons maintenant les singularités de son écriture : accélérations rythmiques, procédés figuratifs, jeux de contrastes et répétitions soulignant les mots-clés de la catéchèse. En revanche, le jeu concertant s’élargit aux instruments dans le dernier verset. Une courte entrée instrumentale menée par les cordes fixe l’atmosphère enchantée du beatus vir (heureux l’homme). Les cordes pincées soutiennent vigoureusement les voix du dessus, les vents accompagnent fermement les voix du dessous, le tutti vocal et instrumental concluent le verset en majesté. Deux flûtes guillerettes annoncent maintenant la doxologie. Une doxologie dans laquelle les cornets enfièvrent l’écoulement des siècles. Voilà un style concertant au service de l’émotion ! Mais une émotion telle qu’elle était conçue à l’époque, à savoir un mouvement (movere) de l’âme vers le sacré.

Les Concerti sacri livrent, cette fois, un motet pour alto solo et basse continue. Ce Concinant linguae (Que les langues proclament) a longtemps recherché ses auteurs. Celui du texte, d’abord. S’il n’a pu être identifié, un indice semble néanmoins indiquer qu’il ait pratiqué son art sous le mandat de Federico Borromeo (1564-1631), cousin et successeur de Carlo Borromeo (1538-1584) à la tête de l’archevêché de Milan. En effet, les louanges à la Vierge sont associées à de nombreuses références à la Nature. Nature que Federico Borromeo considérait comme une Création divine, donc comme le lieu privilégié d’une rencontre avec Dieu. Quant à la mise en musique, elle fut attribuée à Giacomo Carissimi (1605-1674) avant la redécouverte des compositions de sœur Cozzolani.

Cette monodie accompagnée se présente sous la forme d’un véritable livre d’images sonores. Dans le pur stile recitativo, les mots sont illustrés par des sons avec l’intention de réveiller les sens de l’auditeur. Ce que réussit à merveille cette chaude voix d’alto qui récite ce texte poétique en le chantant. D’ailleurs, son attention est sans cesse stimulée par les contrastes rythmiques qui différencient les séquences narratives et, à l’intérieur de chacune d’elles, les idées qu’elles déclinent. De même, son imagination est excitée par la représentation imagée des mots (répétitions en écho sur resonen valles/ que les vallées résonnent, vocalises appuyées sur cantibus avium/ du chant des oiseaux). La spiritualité, enfin, est nourrie par la mise en scène de sensations telles que la joie (jubilent corda/ que les cœurs jubilent), la délicatesse (verbum lacteum/ parole douce comme le lait) ou l’éblouissement (irradiata Mariae splendore/ illuminées par la splendeur de Marie). Le motet se conclut dans une forme d’allégresse avec trois invocations empruntées au texte du Gloria (te laudamus, te benedicimus, te adoremus/ nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons) en omettant toutefois la quatrième (glorificamus te/ nous te glorifions) qui est réservé à la personne trinitaire.

Les musiciens se préparent maintenant pour le dernier Psaume de l’office. Voici comment Amandine Beyer raconte le Beatus vir du Nisi Dominus de Johann Ronsemüller (1617-1684) : « ce chant qui nous arrive si doucement qu’il nous semble une fragile question : Beatus vir ? homme heureux ? et qui se transforme en un tourbillon de sensations ». Cette formule s’applique, point par point, au Psaume 112/111 extrait des Salmi a otto vocci publiés à Venise en 1650. Or, souvenons-nous : Rosenmüller séjourne à Venise de 1658 à 1674. A-t-il pu y lire la partition de notre sœur bénédictine ?

A bien des égards, ce dernier motet emploie les différentes techniques d’écriture que nous avons évoquées pour les Psaumes précédents. Avec une ingéniosité et une inventivité qui ne se dément d’aucune manière. Mais une écoute attentive permet, cette fois, d’observer de plus près le travail réalisé sur le texte préalablement à sa mise en musique. Sur sa table de travail, sœur Cozzolani contemple le texte officiel du Psaume. Puis elle le fragmente, le désarticule avant de le restructurer, le doter de nouvelles jointures mieux ajustées à ses visées pédagogiques. Ce processus est perceptible dès le premier mouvement au cours duquel se façonne un premier message. D’abord, les dessus identifient le Beatus vir (heureux l’homme), suivis par les dessous qui saluent vir beatus (l’homme heureux). Ensuite, les dessus expliquent les raisons de son bonheur (qui timet Dominum/ qui craint l’Eternel), ce que confirment les dessous avec enthousiasme. Enfin, les deux groupes se rejoignent pour reconstituer l’intégralité de la formule qui sera scandée après chaque verset pendant le premier tiers du motet. Ce double mouvement de fragmentation/reconstruction se répète, avec quelques variantes, dans la suite du dialogue engagé entre ces deux groupes vocaux. Afin de ne pas multiplier les exemples (ils seraient nombreux), nous retiendrons deux modèles d’énoncés insolites. Le premier procède à l’inversion des termes dans un verset. Dans une première expression, le terme de « puissance » apparaît dominant dans la syntaxe latine Potens in terra erit semen ejus (littéralement : puissante sur terre sera sa postérité). Puis, les groupes vocaux inversent les termes dans la phrase, privilégiant « la postérité », c’est-à-dire l’assemblée des fidèles présents (semen ejus in terra potens erit/ sa postérité sera puissante sur terre). Le second modèle recompose un verset en convoquant l’un de ses termes plus en amont dans le texte. Ainsi, dépassant le simple constat que desiderium peccatorum peribit (les désirs des méchants périssent), la compositrice explique la raison de cet anéantissement : in memoria aeterna erit justus (la mémoire du juste dure toujours). Ainsi, hormis les figures musicales maniées avec finesse, sœur Cozzolani affirme ici une autre dimension de son génie créatif : la rhétorique musicale.

Le dernier motet, O quam bonus es (O comme tu es bon), nous semble destiné à une dévotion eucharistique dont Milan est le berceau. Instaurée en 1527 puis réinitialisé sous le mandat de Charles Borromée, ce culte entendait affirmer le dogme catholique de la présence réelle du Christ dans l’hostie consacrée et, par conséquent, de faire barrage à la contagion protestante qui, précisément, rejette cette idée de transsubstantiation. L’une de ses grandes voix, le capucin Chérubin de Maurienne (1566-1610), emploie cette image populaire pour résumer sa fonction de prédicateur : il faut « allaiter amoureusement ses nouveaux convertis» et « les allécher à la prédication » pour leur faire intégrer que « l’Eucharistie et la Sainte Vierge sont les deux colonnes qui seules soutiennent tout l’édifice de la vie chrétienne » (Saturnin Truchet (1828-1904) – Vie du Père Chérubin de Maurienne, 1880). En méditant sur le sang du Christ et le lait de la Vierge, notre motet participe donc pleinement à l’œuvre de la Contre-Réforme catholique.

Ce délicieux motet, magnifique d’émotion, projette d’abord deux images parallèles en personnifiant les qualités de cœur de Jésus puis de Marie. Vibrant sous les pulsations du continuo, deux soprani se succèdent pour vénérer mi Jesus puis honorer O Maria : notes cérémonieusement tenues, invocations répétées et prolongées, longues vocalises sur le O vocatif. Même succession pour exalter sanguis amabilis (le sang adorable) du Christ puis goûter au lax exoptabile (lait entre tous désirable) de la Vierge. Les séparent une courte transition instrumentale menée par les violons puis galvanisée par une flûte. Maintenant, une salve de marques d’affection leur est adressée avant qu’un ostinato exalté par le dialogue d’un violon et d’une flûte n’accompagne la délivrance de nouveaux témoignages de piété affective. Le motet s’éteint à l’image d’une vie sainte : dans la félicité qui précède l’entrée au Paradis (o felix vita, beata mors). Pourtant, une dissonance altère la joie d’une beata mors (riante mort), sonnant comme un discret rappel à la réalité douloureuse de la condition humaine.

Tout office des Vêpres trouve sa conclusion dans un Magnificat. Comme les Vespro de Monteverdi, sœur Cozzolani en propose deux versions dans ses Salmi a otto voci. Emiliano Gonzalez Toro opte pour le second.

Ce cantique cultive le goût des contrastes. Ce sont les ruptures rythmiques qui se signalent d’emblée. La construction d’ensemble est marquée par une stricte alternance de mouvements vifs et de mouvements lents. Comme ces longues notes sur lesquelles s’écoule le Magnificat contrariées ensuite par l’avalanche de notes courtes piquetées emportant et exusultavit (exulte). Mais, pour les besoins de la pédagogie, ces tempi contrastés peuvent pénétrer à l’intérieur même d’un verset. Ainsi, Et miséricoria eius (Sa miséricorde s’étend) caresse affectueusement l’âme du pécheur tandis que le rythme s’accélère soudainement pour figurer la succession des générations qui en ont bénéficié (in progenies et progenies). D’autres types de contrastes percent ensuite, comme ceux qui touchent les couleurs sonores. Par exemple, une voix de basse soliste, sobrement accompagnée par une harpe aérienne, comble de bien les affamés (esurientes implevit bonis). A la suite, c’est un tutti vocal soutenu par les cordes et les vents qui se rappelle pieusement de l’amour de Dieu pour Israël (suscepit Israël). Des contrastes touchent également les styles d’écriture dans l’énoncé d’un même verset. Ainsi, le sicut locutus est (de la promesse faite) adopte le procédé de l’imitation, sans doute pour souligner la succession des patres noster, de nos pères auxquels elle a été réitérée. Mais le verset s’achève sur un mode homophone pour évoquer la personnalité centrale d’Abraham qui en est le premier dépositaire. Enfin, l’insertion de madrigalismes figuratifs produit des ruptures dynamiques. Signalons, entre autres, ce dispersit (il disperse) répété comme pour effectuer le décompte des superbos (orgueilleux) chassés par Dieu. En revanche, c’est la polyphonie qui explique posément le vice qui a causé leur perte : mente cordis sui (pour les pensées de leur cœur). Ce cantique marial se conclut sur une doxologie tout aussi contrastée. Si la Trinité est célébrée avec une solennité majestueuse, c’est des profondeurs de l’Histoire que s’accélère crescendo la commémoration de la divinité. Jusqu’à cet Amen puissant nourri de toutes les richesses de l’harmonie.

En réécoutant ce disque au moment de conclure, une image nous vient à l’esprit pour caractériser le plaisir de la découverte qu’il nous a offert : celle d’une valise à triple fonds.

Le premier ouvre sur les éléments de contexte. Nous sommes d’abord éblouis par la richesse de la vie musicale dans les couvents de religieuses avant que les autorités ecclésiastiques n’en assèchent la créativité. Nous sommes en quelque sorte pris à témoin : cette musique éloigne-t-elle vraiment du chemin qui mène au sacré ? Nous avons approché ce sujet lorsque nous avons rendu compte du précieux ouvrage consacré aux Réalités et fictions de la musique religieuse à l’époque moderne (25 avril 2020). Un autre élément de contexte s’anime à l’écoute de ce CD : celui de la place des compositrices dans l’univers musical du Seicento. La musique, comme d’ailleurs la peinture, sont alors une affaire d’hommes. « Cela s’entend quand la femme n’a pas plus d’esprit ni d’autre grâce que n’en donne sa disposition naturelle », précise l’homme de science, Jean Huarte (1530-1592). Sauf, ajoute-t-il, « s’il lui en vient du Ciel, elle peut (alors) hardiment parler et instruire » (L’examen des esprits pour les sciences, 1655). Et composer de la musique ? Chiara Margarita Cozzolani, inspirée par la musique du Ciel, serait donc une exception qui confirmerait le stéréotype ? Un stéréotype aussi ridicule que toujours actuel. Claire Gibault le démontre en rapportant le propos de l’un de ses confrères chef d’orchestre : « Madame, mon médecin assure que, biologiquement, les femmes ne peuvent pas diriger des orchestres… C’est scientifique. Les femmes ont naturellement les bras tournés vers l’avant pour tenir leurs bébés » (Télérama, 4 mars 2020).

Le second fond révèle une musique d’une haute qualité technique. Mais là n’est pas l’essentiel à nos yeux. Les compositions de sœur Cozzolani font briller mille et une sonorités, toujours renouvelées. Elles font coexister la grâce et une puissance sans emphase, la simplicité et une virtuosité sans excès, avec toujours un soin apporté à l’unité d’un texte en ménageant pourtant la variété dans son énoncé. Par ailleurs, la future Mère Supérieure du couvent Sainte Radegonde met également sa musique au service de l’Eglise en déployant une pédagogie qui traduit les idées du texte. Par des coups de pinceaux sonores qui libèrent le potentiel spirituel qu’ils renferment.

Le troisième applaudit la prestation d’un jeune collectif emmené par un chanteur talentueux. Un chanteur qui a réalisé un travail préalable d’une grande précision sur la partition exhumée par son épouse, Mathilde Etienne, dans une bibliothèque des environs de Crémone (lire l’entretien accordé par le chanteur à BaroquiadeS). Un travail nécessaire, notamment pour constituer l’instrumentarium, travail qu’il co-construit avec la claveciniste Violaine Cochard. Travail sur la partition qui produit finalement un résultat éblouissant. Eblouissant par ses sonorités. Eblouissant par ses rythmes. Eblouissant, surtout, par l’implication physique des interprètes. Ils ne chantent pas, ils déclament, ils guident l’esprit tout en choyant l’oreille. Ils ne jouent pas, ils soutiennent les voix quand ils n’en commentent pas les propos. Une expression collective toute en forces et en délicatesses pour faire revivre des notes dans le cadre d’un office liturgique. Enthousiasmant, au sens littéral du terme : en theos, qui rapproche de Dieu.

Publié le 17 mai 2020 par Michel Boesch

©

©