Cupid and Death - Gibbons & Locke

©Alban Van Wassenhove

©Alban Van Wassenhove Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 13 nov. 2021

Lieu: Théâtre de Caen. Production du Centre International de Créations Théâtrales / Athénée Théâtre Louis-Jouvet et du Théâtre de Caen. En coproduction avec : Opéra de Rouen Normandie ; Théâtre impérial – Opéra de Compiègne ; Opéra Royal – Château de Versailles Spectacles ; Atelier Lyrique de Tourcoing ; Ensemble Correspondances ; Opéra de Rennes ; Château d’Hardelot – Centre Culturel de l’Entente Cordiale

Programme

- Cupid and Death

- Masque de Christopher Gibbons (1615-1676) et Matthew Locke (1622 ?-1677) sur un livret de James Shirley (1596-1666)

- Créé le 26 mars 1653 à Londres

Distribution

- Perrine Devillers (soprano)

- Lieselot de Wilde (soprano)

- Yannis François (baryton)

- Nicholas Merryweather (baryton)

- Lucile Richardot (alto)

- Antonin Rondepierre (ténor)

- Comédiens : Fiamma Benett & Soufiane Guerraoui

- Mise en scène : Jos Houben et Emily Wilson

- Dramaturgie : Katerina Lindekens

- Scénographie, costumes et masques: Oria Puppo assistée de Clémentine Tonnelier

- Réalisation des costumes et des masques : Julia Brochier & Sabine Schlemmer

- Décors : Ateliers de l’Opéra de Rennes

- Lumières : Christophe Schaeffer

- Ensemble Correspondances :

- Violons : Josèphe Cottet, Béatrice Linon

- Basses de viole : Mathilde Vialle & Etienne Floutier

- Flûte : Lucile Perret

- Théorbe : Thibaut Roussel

- Harpe : Angélique Mauillon

- Virginal : Jean-Miguel Aristizabal

- Orgue, virginal et direction : Sébastien Daucé

Tourbillon d’humour sur papier à musiqueSamedi 13 novembre 2021. Après deux heures (sans entracte), nous sortons du Théâtre de Caen les oreilles gorgées de sons satinés, les yeux saturés d’images colorées, les sens en émoi et l’esprit en ébullition. Comme étourdis par ce spectacle intense et total. A couper le souffle. Après cela, qui pourra encore affirmer que la chute de la monarchie anglaise et l’interrègne qui s’ensuivit (1649-1660) ait provoqué une ère de glaciation culturelle ?

Pourtant, aujourd’hui encore, d’aucuns assimilent cette période à un « trou noir » dans lequel ont sombré les arts. Déjà, Charles Burney (1726-1814), « le père fondateur de la musicologie » selon Gérard Gefen (Histoire de la musique anglaise, Fayard, 1992), rapportait dans sa General History of Music que « dix ans d’un sinistre silence s’écoulèrent, semble-t-il, avant qu’on tolérât de faire vibrer une corde, de souffler dans un chalumeau. Avant l’année 1656, il n’est fait mention d’aucune réunion, d’aucun club musical, d’aucun concert ». Il est vrai que, dans cet intermède républicain, le puritanisme s’impose comme une force politique autoritaire et austère. Sa morale se caractérise par « la haine du plaisir en tant que plaisir… (Celui-ci) est coupable (simplement) parce qu’il est agréable » résume Leonora C. Herbert (La haine du plaisir dans le puritanisme anglais, Revue des Deux Mondes, 1911). Elle rejette même toute forme de beauté. A l’instar du polémiste William Prynne (1600-1669) affirmant, sans la moindre nuance, que « la beauté est une chose inutile et superflue ». Dans les plus de mille pages de son Histriomastix (1633), il entend démontrer que « les pièces de théâtre populaires… sont des spectacles pécheurs, païens, obscènes, impies et des corruptions des plus pernicieuses ». Même les fêtes sont des moments de perdition à l’image de ces « grands Noëls bachiques et désordonnés ». En somme, ce qui est beau et convenable, c’est ce que l’Ecriture, et elle seule (sola scriptura), définit comme tel.

Faut-il s’étonner que, lorsqu’ils accèdent au pouvoir à partir de 1642-1643, ces moralistes puristes traduisent ces anathèmes en décrets ? L’un des premiers actes du Parlement puritain consiste à interdire les représentations théâtrales (2 septembre 1642). Dans la foulée, le régime prohibe toute réjouissance publique. Il condamne l’ivresse et le jeu. Bien entendu, le duel et l’adultère sont punis de mort. Ce rigorisme ira jusqu’à condamner la musique sacrée au silence et à vouer les orgues à la destruction (diabolus in organum). Car toute production humaine brouille la relation directe à Dieu. Ces imprécations atteignent tous les milieux sociaux. Même les musiciens. Parmi les plus extrémistes, citons Solomon Eccles (1618-1683). Persuadé que la musique pousse au péché de vanité, il revend d’abord ses compositions et ses instruments. Puis les reprend et les brûle pour éviter qu’ils ne deviennent sujets à pécher pour leur acheteur.

Pourtant, des principes à la réalité, la marge apparaît grande. Une marge qu’esquisse Edward J. Dent dans le chapitre qu’il consacre à l’Opéra en Angleterre (in Histoire de la Musique sous la direction de Roland-Manuel, Encyclopédie de la Pléiade, Tome 1, 1960) : « On continua à donner des masques d’un genre moins extravagant dans les écoles, où quelques poètes de la cour devinrent professeurs. Les puritains n’avaient aucune objection contre la musique ou la danse, ni même contre le théâtre, à condition que ces activités se déroulent en privé ; ils considéraient cela comme une partie de l’éducation et leur hostilité était dirigée contre le théâtre public qu’ils considéraient comme un repaire de personnages corrompus et un encouragement à la débauche ». D’ailleurs, insiste Muriel Zagha (Le paradoxe puritain, The Guardian, 16 février 2002), même l’austère Oliver Cromwell (1599-1658) aime la musique. Il « n’était peut-être pas un mécène… mais il n’était pas non plus un iconoclaste frénétique… Un aspect important de la cour de Cromwell était la splendeur royale des fêtes données non seulement pour les ambassadeurs étrangers en visite, mais aussi pour célébrer les mariages (de ses deux filles) ». Jeffrey Pulver multiplie les exemples de ce type dans son article Music in England during the Commonwealth (Acta Musicologique, 1934). Cromwell et ses officiers jouent de la musique aussi souvent et aussi bien que leurs compatriotes royalistes. Le chef des Roundheads (Têtes-Rondes parlementaristes) entretient d’ailleurs un groupe de musicien pour son divertissement personnel et la formation musicale de ses filles. Enfin, un groupe de musiciens accompagne officiellement Bulstrode Whitlocke (1605-1675) lors de son ambassadeur à la cour de Suède, en 1653.

La musique comme arme diplomatique. C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit notre Cupid and Death. Au début des années 1650, l’Angleterre est en guerre avec le royaume du Portugal. Jean IV (1604-1656) venait d’arracher à l’Espagne l’indépendance de son royaume. Restait à consolider sa couronne. « Il fallut, pour neutraliser l’influence espagnole, faire de grandes concessions aux Anglais : par le traité de 1654, ces derniers vendaient cher leur neutralité dans la lutte qui opposait les Portugais à leurs puissants voisins », explique Marcello Caetano (L’alliance anglo-portugaise, Chronique politique étrangère, novembre 1967). Des relations diplomatiques s’établissent peu à peu entre le Portugal royaliste et l’Angleterre républicaine. Ainsi, le Recueil des Gazettes Nouvelles de Paris (n°10) de 1653 sait que « l’ambassadeur du Portugal eut audience en la manière accoutumée » le 26 décembre 1652. D’échanges de politesses en bras de fer, « la cour de Lisbonne, craignant un ennemi si dangereux et sentant l’inégalité de ses forces, surtout dans un temps où les siennes étaient encore mal affermies, fit toutes sortes de soumissions à la fière république, et parvint à négocier un renouvellement d’alliance avec l’Angleterre » (David Hume, Histoire d’Angleterre, Tome 5, 1839). Les tractations se concluront par la signature, le 10 juillet 1654, du traité de Westminster qui livre littéralement l’empire portugais au trafic commercial anglais. Courtisan jusqu’au bout des ongles, l’ambassadeur portugais convié à la première de Cupid and Death, le comte Joao Rodriguez de Sà e Meneses Penaguiao (1619-1658), signe avec John Milton (1608-1674), un dithyrambique Panegyrici Cromwello scripti (1654) en latin qui s’achève sur une invitation à prendre Cromwell pour modèle (nous traduisons) : « si tu l’imites, tu ne peux qu’être le meilleur ». Un bel exemple d’onctuosité diplomatique !

C’est donc en pleines négociations que, le 26 mars 1653, l’ambassadeur du Portugal est convié à une réception « qui n’eut d’autre ambition que de constituer un agréable divertissement privé » (Adresse de l’imprimeur au lecteur dans l’édition de 1653 du livret). Pour Marie-Claude Canova-Green, il pourrait s’agir de la reprise d’une pièce créée dans un cadre scolaire vers 1651 ou 1652. L’école de l’auteur du texte : James Shirley (1596-1666) ? Poète, dramaturge et pédagogue, il se consacre à l’éducation après son expérience militaire décevante dans les armées royalistes. A son actif, deux « masques » à succès (The Triumph of Peace (1634) en réaction à l’Histriomastix de Pryenne et The Triumph of Beauty en 1640). Il est alors « l’auteur dramatique le plus vigoureux, le plus brillant et le plus délicat de la seconde moitié du règne de Charles Ier. Son « Masque » est cependant bien loin d’être un chef d’œuvre, et c’est à peine s’il supporte la lecture » (Paul Reyher, Les masques anglais, 1909). Avis que nous confirmons, après nous être soumis à la lecture du foisonnant Cupid and Death. Un texte composite tissant burlesque, familiarité populaire, préceptes moraux et références mythologiques. Mélange détonnant car, souligne l’éditeur du livret de 1653, les scènes n’ont pas vocation à s’adresser à l’intellect (the sceans wanted no elegance, or curiosity) mais recherchent « le plus grand plaisir du spectateur (the delight of the Spectator) ».

De fait, l’intérêt se niche davantage dans le spectacle que dans le texte. Une « marque de fabrique » de Shirley. En effet, précise Paul Reyher, celui-ci se contente habituellement « de versifier quelques tirades et quelques chansons d’une poésie facile et discrète, qui ne risque pas de retenir ou de détourner l’attention des spectateurs ». Le poète se différencie cependant de ses confrères en poésie, reconnaît Sir Henry Herbert (1594-1673), Master of the Revels (maître des « Menus-Plaisirs ») de Charles 1er (1600-1649) et de Charles II (1630-1685). Il se félicite que ses écrits ne contiennent ni grossièretés ni obscénités (il en est de même pour Cupid and Death). Aussi peut-il « servir de modèle à d’autres poètes, non seulement sur le plan des mœurs et du langage, mais aussi en termes d’amélioration de la qualité ». En somme, un style compatible avec une certaine conception du puritanisme.

Pour rédiger le livret de Cupid and Death, Shirley adapte librement la paraphrase de la trente-neuvième fable d’Esope (VIIème-VIème siècle avant J.C) intégrée dans le recueil The Fables of Aesop, Paraphras’d in verse and adorn’d with sculpture (1651) de John Ogilby (1600-1676).

John Ogilby, The Fable of Aesop, 1651 – Gallica, BNF

Parmi les autres contributeurs au divertissement offert à l’ambassadeur portugais, un premier musicien : Christopher Gibbons (1615-1676). Moins connu que son père, Orlando, il se distinguera surtout, après la guerre civile, au moment de la renaissance de la musique anglaise. Son terrain de prédilection : la musique sacrée (figée durant la période puritaine) et celle des consorts, notamment de violes. Après avoir combattu dans les armées royalistes, il revient à Londres vers 1651 et y gagne sa vie comme professeur de musique et, accessoirement, compositeur de musique de scène.

D’autres musiciens ont-ils été associés à l’écriture de la partition originelle ? La question mérite d’être posée car il était alors de pratique courante de répartir l’écriture musicale entre plusieurs compositeurs. D’autant que l’activité de nombre d’entre eux connaissait alors une période d’étiage. Mais aucune source ne permet de le confirmer. Néanmoins, si tel devait être le cas, Matthew Locke (1622 ?-1677) y a-t-il apposé sa marque ? A l’examen de la partition, la dramaturge Katerina Lindekens ne l’exclut pas. Mais elle reconnaît qu’il s’agit, à ce stade, d’une hypothèse que semble contrarier le fait que Locke n’ait quitté son exil aux Pays-Bas que vers 1651 et rejoint Londres en 1656 seulement.

En revanche, Locke nous a légué la partition autographe ayant servi de support à la seconde représentation de notre masque. Celle-ci eut pour cadre les Leicester Fields, un espace hors des murs de Londres, ouvert aux paroissiens de St Martin-in-the Fields pour y faire sécher leur linge ou paître leur bétail. Egalement un lieu suffisamment discret pour que les duellistes londoniens viennent y régler leurs différends (ce qui aurait pu inspirer la scène des duellistes de notre masque). A l’arrière du Leicester House (construit entre 1632 et 1636), un champ de manœuvre militaire avait été aménagé par le prince de Galles, Henry Frederick Stuart (1594-1612). Selon Edward J. Dent, il est probable qu’un manège couvert destiné aux exercices équestres y ait été construit (Cupid and Death, Musica Britannica, 1965). C’est à cet endroit, dans le courant du mois de mars 1659, que réapparaît notre masque.

Sur le plan littéraire, peu de changements lui ont été apportés. En revanche, Locke structure la pièce en cinq entrées et retouche la partition de Gibbons. A titre d’exemple, Edward J. Dent note qu’il a traduit en trois grands récitatifs des scènes initialement parlées (Nature témoin du massacre des amoureux, le chambellan et ses singes savants, Mercure ouvrant à Nature la vision des Champs Elysées). Sa plume est d’autant plus assurée qu’il s’est perfectionné dans l’écriture de la « musique récitative à l’anglaise » lors de sa contribution au montage de l’opéra The Siege of Rhodes (1656), sur un livret de William D’Avenant (1606-1668). En fin de compte, deux styles d’écriture se conjuguent désormais. Celui de Gibbons « souvent formel et sec… mais d’une grande beauté mélodique », analyse Edward J. Dent. Celui de Locke, « beaucoup plus audacieux dans le contrepoint », en parfaite osmose avec le texte dans les danses et les récitatifs.

Cette double paternité musicale produit « un objet scénique non identifié » (Sébastien Daucé sur France Culture, le 6 août 2021). Un objet dont le texte et la musique ont, tous deux, bravé les siècles. Ce qui est exceptionnel (et probablement unique) pour un divertissement grandiose mais généralement à usage unique tel que le masque (mask, en anglais).

Ce genre musical singulier est apparenté au ballet de cour à entrées. Comme lui, il déroule un récit en plusieurs tableaux. Il est couronné par un grand ballet offert par les danseurs professionnels avant l’ouverture du bal auquel sont conviés les invités. Comme le ballet de cour à la française, le masque anglais réunit tous les arts scéniques dans un espace-temps donné (la nuit entière, par exemple, pour le Ballet royal de la nuit qui précède d’un mois seulement notre Cupid and Death - voir notre chronique). Leur succès résulte d’un subtil dosage des effets produits sur les sens et les affects par la poésie incrustée de chansons, la musique et la danse, les costumes pittoresques, les décors féeriques et les machines ingénieuses. Le ballet de cour à la manière anglaise présente cependant quelques singularités. D’abord, dans le récit proprement dit, il fait alterner le sérieux (le masque proprement dit) et le registre du burlesque, voire du grotesque (l’anti-masque). Ensuite, par la place importante qu’occupent la poésie et les dialogues parlés. Enfin, par la conclusion qui se décline en Farewell (chant d’adieu) et Revel (danse d’adieu).

Destinés au divertissement des invités, ces masques peinent à dissimuler leurs arrière-pensées esthétiques. Celles-ci, explique Marie-Claude Canova-Green, sont à l’origine d’un conflit retentissant relatif à la hiérarchie des arts. Au début du XVIIème siècle, il oppose deux prestigieux maîtres du masque anglais : Ben Jonson (1572-1637) qui revendique la primauté de la poésie sur les arts de la scène et Inigo Jones (1573-1652) qui affirme la prééminence du langage visuel. Ce visuel qui a sans doute inspiré les somptueux masques dans lesquels, au prix de dépenses ruineuses, Jacques Ier ou Charles Ier mettent en scène la magnificence de leur pouvoir qu’ils entendent absolu.

Les concepteurs de Cupid and Death se rallient plutôt à la conception dramatique de Ben Jonson. Par la force des choses. Car les dépenses militaires mettent alors à sec les finances publiques. Sébastien Daucé, conforté par les deux metteurs en scène, Jos Houben et Emily Wilson, a parfaitement saisi les éléments du contexte historique. Dans un bel élan collectif, ils vont transformer un spectacle de cour en comédie moliéresque assaisonnée d’ingrédients empruntés à la commedia del arte. Il en résulte un récit bigarré, structuré par cinq entrées réparties en trois scènes (une taverne, un jardin, les Champs Elysées).

Cupidon, « the Prince D’Amour » (selon le texte) et Death (la Mort) sont attendus dans une charmante taverne nichée dans la légendaire forêt anglaise. Tout en achevant leurs préparatifs, l’hôte et le domestique s’interrogent sur le caractère de leurs convives et de leurs suites. Arrive Cupidon entouré de Folie (Folly) et de Démence (Madness). Il est bientôt suivi par la Mort. Pendant qu’ils s’installent, Désespoir (Despair) surgit : elle est à la poursuite de la Mort car elle est déterminée à mettre un terme à ses tourments. Elle propose au domestique de le désigner comme son héritier s’il l’aide à se pendre. Un suicide manqué qu’elle finira par noyer dans une bouteille de sherry. Ragaillardie par la boisson, elle quitte la scène en laissant au domestique sa corde pour payer son vin.

Il fait nuit et les convives se sont retirés. Pour se venger d’un dépit amoureux et s’en prémunir pour l’avenir, le domestique échange les flèches de Cupidon et de la Mort. Cet échange provoque un chaos sur terre. Les jeunes amants meurent, les vieillards s’amourachent et les duellistes s’embrassent. Nature est horrifiée par le spectacle funeste qu’elle découvre en entrant dans le jardin jadis voué aux délices de l’amour. Elle perd connaissance. Entre le domestique conduisant deux singes de cour à la foire. Atteint par une flèche que décoche la Mort, il tombe éperdument amoureux de ses bêtes. Un satyre les lui vole. De désespoir, il se pend avec la corde que lui avait léguée Désespoir.

Mercure constate que le monde des humains est livré à l’anarchie. Il cite Cupidon et la Mort à comparaître. Après avoir réveillé Nature, il entend les coupables puis énonce le verdict : Cupidon est désormais banni des Cours princières et la Mort devra préserver les personnes qui portent les marques de l’art et de l’honneur. Nature sollicite une dernière faveur : redonner vie aux jeunes amants victimes de Cupidon. Impossible, répond Mercure. Mais il permet à Nature de constater qu’ils vivent heureux aux paradisiaques Champs Elysées (dans la mythologie, le lieu de séjour des morts où les héros et les gens vertueux goûtent le repos).

L’Amour et la Mort. Un couple improbable, tantôt complice pour faire « mourir d’amour », tantôt antagoniste lorsque « l’amour est un bain de jouvence ». Leur proximité syllabique (en latin, Amor contient Mors, observe Judith Dundas) façonne une thématique intemporelle et universelle chère aux poètes et aux illustrateurs. Dans son article consacré au The Masks of Cupid and Death (in Revue Drame comparé, printemps 1995), Judith Dundas explore les sources d’inspiration potentielles de James Shirley. Tel Hans Holbein le Jeune (1497 ?-1543). Dans Les simulachres et historiées faces de la mort (1538), il représente notamment un jeune couple « si enivrés dans leur bonheur mutuel, qu’ils ne voient ni n’entendent la Mort qui marche devant eux, en frappant vigoureusement sur un petit tambour, et qui va leur donner bientôt un cruel trouble-fête » (Chrétien de Méchel (1737-1817), Œuvre de Jean Holbein, 1780). Mais ici, chacun est dans son rôle : Cupidon unit, la Mort tue.

Les simulachres et historiées faces de la mort, Gallica, BNF

Et si l’Amour tuait et la Mort réjouissait ? Cette version d’un monde à l’envers faisait alors les délices d’un public de toutes classes. Dans sa version carnavalesque, pour les uns. Dans le registre de l’utopie, pour les plus savants. Car l’inversion de l’ordre de choses permet de mieux prendre conscience du monde tel qu’il est. En imaginant un contre-modèle, de l’Utopia (1516) de Thomas More (1478-1535) au The men in the Moon (1638) de Francis Godwin (1652-1633), les auteurs rivalisent alors d’inventivité pour critiquer la réalité sociale en lui opposant une réalité virtuelle teintée d’idéal. Partageant le même enjeu, notre Cupid and Death exploite cependant un filon divergent. Celui de la contre-utopie. Un genre dérivé que Christian Godin définit ainsi : « la contre-utopie délivre l’image d’une société de cauchemar là où l’utopie faisait le tableau d’une société de rêve » (Sens de la contre-utopie, Cités, février 2010).

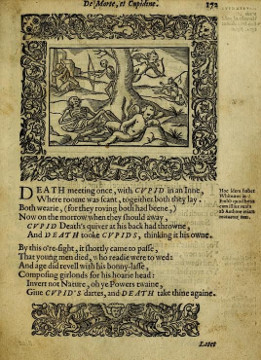

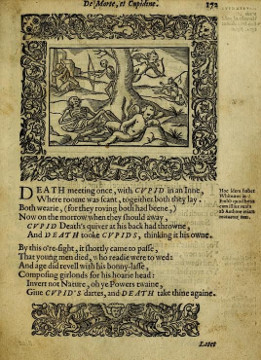

Car, prenez garde, prévient Henry Peacham (1576 ?-1643 ?) dans son recueil d’emblèmes Minerva Britanna (1612) adressé au Prince Henry, fils de Jacques Ier : l’inversion des lois naturelles représente un danger pour les humains Dans la planche titrée De Morte, et Cupidon, Peacham décline l’argument central de notre masque. Cupidon et la Mort se retrouvent dans une auberge. Faute de place, ils font lit commun. Mais le matin, ils confondent leurs carquois. Rapidement, les jeunes fiancés meurent. La morale : invert not Nature. En d’autres termes : respectez l’Harmonie du monde tel qu’il a été créé car « la nature est ordre et harmonie et l’homme ne pourra trouver le bonheur et vivre en harmonie avec lui-même et les autres que s’il reconstitue à son niveau cet ordre et cette harmonie » (Ana Maria Triano, L’Utopie, une Histoire, Le DDI Ecole alsacienne).

Minerva Britanna, 1612, Bibliothèques de l’Université Duke

En effet. Quoi de plus cauchemardesque qu’un Amour qui tue et une Mort qui enchante ? Autrement dit, dans un mélange de dérision et d’édification, l’auteur du livret pointe du doigt cet « autre » que l’on devrait aimer mais qui foudroie ou celui que l’on devrait craindre mais qui réchauffe le cœur. D’allusions satiriques (souvent teintées de misogynie) en maximes morales (le bon sens commun), le texte parle de son temps. De la cupidité des philosophes au prix de la santé mentale des bourgeois en mal de promotion sociale. Des femmes dont la beauté n’est qu’une question de point de vue (le domestique les trouve plus laides que ses singes) ou dont le cœur dur consume leurs soupirants (ce qui motivera l’échange des flèches). Du vin qui, hormis ses vertus thérapeutiques (pour les héritiers, il éloigne l’heure de l’héritage) et psychologiques (il guérit du désespoir), provoque le désordre social après les nuits de libations. Ces thèmes font écho aux décrets puritains punissant l’ivrognerie, l’adultère et la philosophie, ennemie de la théologie des Ecritures. Ailleurs, le livret aborde d’autres sujets tels que les chasseurs d’héritage, le suicide, les duels. La guerre, aussi, que la Mort fera cesser en décochant les flèches de l’Amour sur les combattants. Message subliminal en direction des invités portugais de Cromwell, le chef des Armées anglaises ?

Le verdict final prononcé par Mercure nous semble révélateur des deux lignes de force qui sous-tendent la pièce. Les princes sont appelés à la raison et Cupidon, banni des palais, se voit confiné aux demeures populaires. Cette décision évoque probablement les influences néfastes des femmes et épouses dans la conduite des affaires politiques au temps de la royauté. Telle Anne de Danemark (1574-1619), épouse de Jacques Ier, qui, selon l’Histoire d’Angleterre rédigée sous la direction de David Hume, « aimait les spectacles et les amusements dispendieux » (Tome 4). Mais peut-être aussi Elisabeth Cromwell (1598-1665) que la propagande royaliste ne ménage pas. Quant à la Mort, elle pourra toujours exercer son vertueux pouvoir égalisateur (Death calls ye to croud of common men/ la mort vous appelle à rejoindre la foule des hommes du commun conclut une chanson à destination des élites). Cependant, il devra ménager les personnes in whose brest, divine Marks of Art, or Honor shine (dans la poitrine desquelles brillent les marques divines de l’Art ou de l’Honneur). Le poète, foncièrement royaliste, semble condamner ici les censures édictées par les parlementaires puritains et lancer un appel à Cromwell pour en atténuer les effets. Le mois qui suit la représentation de Cupid and Death, celui-ci accédera au pouvoir absolu (le Protectorat). Mais il restera sourd à l’appel de Shirley.

Ces thématiques forment la chair et le sang d’une société disparue. Elles paraissent pourtant tellement actuelles. Les concepteurs du spectacle ne s’y sont pas trompés. Ils n’entendent pas emprunter la voie de la reconstitution historique ni celle de l’actualisation au forceps. Au contraire, ils extraient ce matériau du passé pour le replacer dans un espace hors du monde et hors du temps. Ici ou ailleurs ? Hier, aujourd’hui ou demain ? Qu’importe. Ils ouvrent un champ infini à l’imagination du public. C’est la raison pour laquelle celui-ci trouvera sur scène bien peu d’éléments représentatifs d’un environnement identifiable. Car le plateau est meublé d’une sorte d’armoire, de cadres de bois mobiles, de tiroirs épars et de tréteaux dont la destination est parfois indiquée par un simple panneau (la taverne ou l’arbre auquel veut se pendre Désespoir). Tout, ici, est figuratif. Il ne s’agit donc pas d’un masque. Il n’en a ni l’amplitude (le spectacle aurait duré au moins six heures), ni l’effectif (il aurait mobilisé une multitude de participants, notamment des danseurs), ni la somptuosité dans la recherche des décors et autres artifices. Mais, s’il n’en a pas la forme, du moins en révèle-t-il l’esprit. Pour notre plus grand plaisir.

La Branche © Alban Van Wassenhove

Les costumes ne font pas exception. Certes, l’uniforme de garçon de café désigne, sans détour, le domestique. En revanche, d’autres tenues, et surtout les accessoires qu’ils revêtent au fil de la pièce (le chapeau de fruits coiffant Nature ou la collerette en bois matérialisant la divinité de Mercure) permettent aux personnages de changer de caractère de la façon la plus simple qui soit. Une simplicité pour le spectateur mais une complexité pour les fées couturières de Sophie Ongaro. Décors, costumes, masques ou éclairages font la pièce au même titre que les acteurs, musiciens et metteurs en scène. Un univers visuel façonné par le génie d’Oria Puppo. Une œuvre en forme de chef d’œuvre scénographique. Laissons à notre lecteur le plaisir de découvrir la puissance symbolique des costumes de Cupidon et l’apparition spectaculaire de la Mort. En revanche, nous tenons à saluer l’inspiration magistrale d’Oria Pupo qui parvient à faire parler le langage du théâtre aux matériaux les plus pauvres (papier Kraft, carton, bois, bâches de plastique). Ces matières ont un langage lorsqu’elles figurent un caractère ou une situation. Comme cette merveilleuse danse des Papillons dont les ailes sont figurées par de simples rectangles de carton. Elles éclairent également l’action grâce aux fragments de la riche didascalie (indications de jeu) projetés sur le plateau. Ou qu’une atmosphère naît d’images imprimées sur différents supports (les ombres chinoises). Elles osent même détourner les propos officiels quand, sur des planches cartonnées que la vive et facétieuse Liselot de Wilde brandit avec une ostensible discrétion, elles traduisent en verbes populaires, concis et impertinent, le discours savant d’un Mercure sermonneur. Par une magie redoutable, le langage élémentaire des matières primaires parle ici la langue élaborée du théâtre baroque.

Il est vrai que les metteurs en scène, Jos Houben et Emily Wilson, avaient largement ouvert l’espace à l’extrapolation imaginative et à l’enthousiasme créatif. Jeux d’acteurs comme éléments de décors sont le produit d’ingéniosités individuelles passées au crible d’une cogitation collective permanente. Jusqu’à l’ultime moment du lever de rideau. En l’occurrence, avec métier et une grande disponibilité d’esprit, ils ont exercé la fonction de maïeuticiens des arts. Tout, ici, est mouvement. Pas un instant de répit pour le spectateur. Toujours, à un endroit de la scène, il se passe quelque chose dans un magnifique nuancier d’ombres et de lumières. Une profusion baroque caractérise ce spectacle qui n’entend pourtant pas se soumettre aux codes de la tradition. L’affiche annonçant le spectacle ne laisse d’ailleurs pas le moindre doute sur les intentions : elle préfère le terme « comédie musicale » évoquant l’esprit des cabarets à celui de « masque» à l’ancienne.

L’abandon des codes ouvre de larges espaces au plaisir de jouer. Nicholas Merryweather (le domestique) y trouve un terrain d’exercice pour son immense talent de mime, de comédien et de chanteur. Possédé par son personnage, il incarne à la perfection les différents affects qui animent l’homme-clé du spectacle. De l’humour noir so british dans lequel il excelle aux irrésistibles saillies en français. Et que dire de son talent naissant de bassoniste ! De même, l’acrobatique Fiamma Bennett incarne un Désespoir des plus comiques. En revanche, d’autres épisodes du spectacle nous paraissent moins convaincants ou mériteraient d’être développés. Dans la première catégorie, cette Hector’s dance (danse des guerriers) si peu combative et pas davantage chaleureuse. Dans la seconde, les interactions avec le public. Après l’exercice collectif de la prononciation du « the » anglais qui a suscité un évident plaisir dans la salle, les autres tentatives sont restées embryonnaires. Comme cet appel décalé à l’applaudissement (non spontané) au terme d’une splendide pantomime simiesque dans la cinquième entrée. Exceptions vénielles, de notre point de vue, facilement absorbées par la mise en scène éblouissante, intelligente, lumineuse et colorée.

L’attention permanente dont bénéficie le public est perceptible dès le lever du rideau. Les concepteurs du spectacle ont élaboré, à son unique intention, un Prologue qui ne figure pas dans la partition originelle. Dans une maîtrise parfaite des codes de la sprezzatura (une « noble désinvolture », décrite par Baldassare Catisglione (1478-1529) dans son Livre du courtisan de 1528), les acteurs sillonnent la scène au son d’une mélodie délicate caressée par une basse de viole. Le timbre chaleureux et saisissant de Lucile Richardot s’y pose pour caresser une douloureuse élégie composée par William Lawes (1602-1645) à la mémoire d’un collègue organiste (voir notre chronique). Par ce douloureux et tendre hymne aux morts, nous comprenons que les interprètes d’aujourd’hui entendaient rendre un hommage émouvant à ces musiciens du passé dont nous sommes tous, aujourd’hui, les dépositaires.

Le moment est venu de familiariser le public avec le spectacle auquel il va participer. La tâche en revient à l’élégant Soufiane Guerraoui. Maniant avec distinction l’humour, l’autodérision et la pédagogie, il décrit ce curieux objet venu du passé. Curieux au point que bien des passages échapperaient aux anglicistes d’aujourd’hui, tant la langue est couverte de patine. Un détour indispensable et des plus divertissant que notre guide conduit avec une rafraîchissante espièglerie. L’exercice didactique achevé, les musiciens se regroupent autour de leur chef, Sébastien Daucé. Le spectacle proprement dit peut commencer.

Le spectateur constate que l’effervescence créatrice des metteurs en scène ne s’est pas arrêtée au jeu des acteurs et aux mouvements de décors. Elle s’est également saisie des musiciens qui, extraits de la fosse, sont costumés et maquillés pour évoluer sur scène, en interdépendance avec les comédiens. Quand les musiciens jouent aux acteurs, ils le font à merveille. Comme la pétillante Perrine Devillers, contorsionniste à l’entrée en scène de Cupidon ou l’intrigant Antonin Rondepierre dans son costume de camouflage.

Mais leur mobilité soulevait un triple défi. Matériel, d’abord, car il faut faire bouger les instruments autant que les instrumentistes. Merci à l’ingéniosité des menuisiers ! Technique, ensuite, lorsque, par exemple, les basses de viole interprètent la partition tout en marchant ou que Sébastien Daucé joue au virginal en position à genoux. Bravo aux artistes ! Dramatique, enfin, car les musiciens se soumettent au jeu des affects (ils s’affaissent au sol effrayés par l’apparition de la Mort ou Nature chantant son air juchée sur une sorte de geta japonaise). Chapeau ! Car cette immersion des musiciens au cœur de l’action ne nuit en rien à la qualité de l’interprétation.

Les musiciens © Alban Van Wassenhove

La musique qu’ils font revivre est chaleureuse ou mélancolique, gaillarde ou triste, souvent expressive mais toujours délicate. Particulièrement les nombreux airs de danse qui jalonnent la pièce. Mais aussi ces chœurs charnus, gracieux ou pénétrants. Comme ce Take pity, God (O dieux, ayez pitié) que murmurent instrumentistes et chanteurs. Ou l’obsédant grand chœur final qui nous reste accroché à l’oreille.

Une musique que nous devons à Gibbons et Locke. Mais en partie seulement. Car, lorsqu’il parcourt la partition autographe, Sébastien Daucé ne dispose que de deux lignes de musique (la ligne mélodique et la basse continue) et d’un premier essai d’accompagnement instrumental par un pianoforte ou un clavecin et une contrebasse, proposé par Musica Britannica (1965). Plus d’un an de travail lui sera nécessaire pour pénétrer l’esprit du discours musical, écrire les parties intermédiaires, définir l’instrumentarium. Une instrumentation que Sébastien Daucé diversifie en joignant aux claviers (un orgue et un virginal) et aux cordes pincées et frottées (qui gouvernent l’enregistrement proposé en 1995 par Anthony Rooley, distribué par le label Deutsche Harmonia Mundi) différents types de flûtes à bec. Par ailleurs, il veille particulièrement aux liens intimes tissés entre la musique (spécialement les danses) et la dramaturgie. Ce travail de bénédictin réalisé, il lui restait à fixer le nombre de musiciens. Il opte pour un effectif réduit taillé à la mesure d’une troupe en tournée. Car une trentaine de représentations est d’ores et déjà programmée en France.

Les pages musicales se caractérisent par une extrême fragmentation, explique le journaliste et musicologue Clément Lebrun lors de sa présentation d’Avant-Scène. Les pièces musicales sont courtes et bigarrées. Une à une, elles sont enfilées à travers le fil narratif afin d’amplifier un affect, d’illustrer une situation, de caractériser un personnage ou de préparer une transition. Plus loin, elles constellent deux imposants airs : celui de Nature, témoin du massacre des soupirants, et de Mercure érigé en juge suprême. Dans le premier, la superbe expressivité de Lucile Richardot nous entraîne, un instant, hors du cadre du récit pour nous confronter à nos propres inversions de valeurs. Celles qui, de manquements en transgressions, provoquent aujourd’hui même tant de blessures à la Nature. Dans le second, Yannis François enlumine son air avec un tel art de la nuance que nous distinguons sans difficulté ses changements d’attributs : le ton est solennel lorsqu’il endosse son costume d’envoyé de Jupiter tandis qu’il adopte un accent teinté d’autorité lorsqu’il exerce la fonction de juge.

Nous ne saurions conclure sans avoir salué l’engagement exceptionnel du Théâtre de Caen, lieu de résidence de l’Ensemble Correspondances. En soutien des concepteurs du spectacle qui se sont exprimés sur différents médias depuis l’été dernier, le Théâtre a offert au public de nombreuses opportunités pour se familiariser avec l’œuvre avant d’en goûter la féerie. Durant la semaine précédant la première, il a ouvert ses portes à la répétition générale, à une journée d’étude en partenariat avec les universités de Caen, de Rennes et de Rouen, à l’audition de quelques airs sur un mode décomplexé une heure avant la première, à des échanges avec Clément Lebrun avant et après (en compagnie des artistes) la dernière représentation caennaise. En parallèle, les metteurs en scène proposaient de partager leurs coups de cœur en cheminant dans les allées du Musée des Beaux-Arts de Caen. Jamais nous n’avions connu un tel engagement dans la promotion d’une œuvre. Pour le plus grand bonheur du spectateur curieux. Une initiative à reproduire et un exemple à suivre.

Publié le 23 nov. 2021 par Michel Boesch

©Alban Van Wassenhove

©Alban Van Wassenhove