Te Deum - Charpentier

©

© Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 31 mars 2019

Lieu: Chapelle Royale du Château de Versailles

Programme

- Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

- Messe à quatre chœurs (H 4)

- In honorem (H 365)

- Te Deum (H 146)

Distribution

- Ensemble Correspondances :

- Chœur et solistes :

- Perrine Devillers, Violaine Le Chenadec, Caroline Bardot, Caroline Arnaud, dessus

- Lucile Richardot, Marie Pouchelon, Anaïs Bertrand, bas dessus

- David Tricou, haute contre

- Antonin Rondepierre, Constantin Goubet, Pierre Perny, Philippe Fröliger, tailles

- René Ramos Premier, Renaud Bres, Nicolas Brooymans, Marc Busnel, basses

- Orchestre :

- Violons : Béatrice Linon, Kate Goodbehere, Sandrine Dupé, Paul Monteiro, Sayaka Shinoda, Brigit Goris, Xavier Sichel, Matilde Pais

- Basses de viole : Mathilde Vialle, Julie Dessaint, Louise Bouedo, Laurent Dublanchet

- Violone : Etienne Floutier

- Basses de violon : Antoine Touche, Cyril Poulet, Cécile Vérolles, François Gallon

- Théorbe : Thibaut Roussel

- Luth : Diego Salamanca

- Orgue et clavecin : Mathieu Valfré, Matthieu Boutineau

- Basson : Anaïs Ramage

- Cornets : Sarah Dubus, Pablo Valat

- Trompettes :Jean-Daniel Souchon, Pablo Valat

- Flûtes : Lucile Perret, Matthieu Bertaud

- Timbales : Koen Plaetinck

- Hautbois : Neven Lesage, Jon Olaberria

- Direction et orgue : Sébastien Daucé

Quand Marc-Antoine endosse sa tenue de galaEn cette belle après-midi dominicale, l’esprit n’était pas à tendre vers le vrai mais à exalter le beau. Qu’importe alors l’omission du Domine, salvum fac regem, prière à la santé du roi qui concluait pourtant chaque office dans toutes les paroisses de la France d’Ancien Régime. Pardonné l’oubli qu’une messe en musique ne se réduit pas aux cinq parties de l’Ordinaire (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei). Excusée la dépersonnalisation de cet In honorem (En l’honneur de…) glissé entre une messe et un grand motet. Car cet après-midi-là, c’est l’ADOR que l’on honore.

Ce concert ouvert au public constituait, en effet, une « mise en bouche » préludant au dîner de gala des Amis De l’Opéra Royal (ADOR) de Versailles. Il était organisé au bénéfice de la saison musicale de ce théâtre qui est, pour la musique lyrique, ce que la Comédie Française est au théâtre : un temple, un conservatoire ainsi qu’un ferment culturel. Une association dont nous voulons saluer ici la contribution décisive dans le financement de projets artistiques ambitieux dont nous avons eu le privilège de chroniquer plusieurs parutions sous l’égide du label Château de Versailles Spectacles.

Pour gratifier ses généreux donateurs, quoi de mieux qu’un Te Deum ? Pour matérialiser leur investissement, va pour une spectaculaire Messe à quatre chœurs. Et pour les presser de poursuivre leurs efforts, un opportun In honorem allait de soi. De plus, ce magnifique hommage est prononcé par un Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) ravi d’exercer, pour un soir, les prestigieuses fonctions de sous-maître de la Chapelle Royale auxquelles il aspirait mais que le destin lui a refusé. Tout cela, avec la complicité enthousiaste de l’Ensemble Correspondances et de son chef Sébastien Daucé, interprètes ô combien fidèles, engagés et talentueux.

Le concert s’ouvre sur une messe en musique réduite aux cinq parties de l’ordo missae (la partie invariable d’une messe), sans interpolations grégoriennes ni sonates instrumentales. Un mode d’exécution minimaliste déjà adopté par le Studio de Musique Ancienne de Montréal sous la direction de Christopher Jackson auquel s’était joint, pour la circonstance, l’Ensemble Stradivaria mené par Daniel Cuiller (distribué par ATMA baroque, 2016).

Pourtant, une messe en musique n’est pas une pièce de concert ordinaire. Par vocation, elle est consubstantielle à la célébration d’un service liturgique. De ce fait, certains interprètes ont tenté, fort modestement au demeurant, d’épouser la finalité de ce genre musical. Ainsi, l’enregistrement de la Messe à quatre chœurs réalisé à l’Auditorium de la Maison de la Radio, le 21 février 2019, par la Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin et les pages, chantres et symphonistes du Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV) conduits par Olivier Schneebeli intègre-t-elle un Ave verum corpus (Salut, vrai corps) H 233 pour figurer le moment de la célébration eucharistique. Mais rien de plus ! Selon nous, la version actuellement la plus fidèle à l’esprit d’une composition de cette nature avait été proposée par Jean-Claude Malgoire (distribuée par Erato Musifrance) en 1991. En effet, comme le réclamait d’ailleurs le compositeur dans sa partition originelle, des pièces pour orgue, empruntées ici à Jacques Boyvin (1646-1706), préludent et ponctuent les différents moments liturgiques. Une version qui associe la luxuriance des parties chorales et instrumentales à la ferveur des notes qui s’animent sous les doigts d’Odile Bailleux.

Luxuriance et ferveur. Deux traits qui caractérisent les productions du jeune Charpentier dans les années qui suivent son cycle d’apprentissage au contact d’éminents musiciens transalpins. Louis Abel de Bonafous (1736-1806), abbé de Fontenai, en témoigne à sa façon, en toute subjectivité : « A l’âge de quinze ans, il fit le voyage de Rome pour étudier la peinture ; mais, étant entré dans une église où il entendit un motet de la composition de Carissimi, il en fut tellement enchanté, qu’il prit la résolution de se faire musicien. Elève de ce même Carissimi, il fit de tels progrès, qu’il passa pour le plus habile de son siècle, et qu’il mérita d’être appelé le phénix de la France. A son retour d’Italie, il composa des morceaux d’un goût excellent » (Dictionnaire des artistes, 1776). Séjournant probablement à Rome, a-t-il assisté à la messe de réjouissance célébrée en février 1662 pour commémorer la naissance de Louis de France (1661-1711), le fils aîné de Louis XIV (1638-1715) et de Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683) ? Car le Recueil des Gazettes nouvelles de 1662 affirme qu’elle a marqué les esprits : la « Musique… produisit ce qu’elle a de plus délicat : ceux qui la composent en cinq chœurs ayant été choisis parmi les meilleurs musiciens d’Italie, soit pour les voix, soit pour les instruments ». Toujours est-il que Charpentier a pu se laisser séduire par bien d’autres messes polychorales (chantées à plusieurs chœurs), celles-ci étant de pratique courante dans la capitale pontificale. En tout état de cause, elles semblent avoir marqué l’esprit du jeune compositeur. Car, non seulement il recopie scrupuleusement la Missa mirabiles elevationes Maris sexdecimus vocibus del Beretta (Messe de la merveilleuse ascension de Marie) pour seize voix réparties en quatre chœurs de Francesco Beretta (1640 ?- 1694). Mais encore, après une analyse fine de la partition, il pose sur cette composition un regard critique qu’il résume dans ses Remarques sur les Messes à 16 parties d’Italie. Une façon de capitaliser les enseignements qu’il tire de son apprentissage italien.

Dans l’enthousiasme de son retour en France, entendait-il secouer la torpeur qui engourdissait alors la créativité des compositeurs de messes en musique ? Car, observe Catherine Cessac, « alors que le style concertant s’impose dans le motet, la messe (chantée) se présente à peu près sans changements pendant presque deux siècles… Ces maîtres de chapelle, pour la plupart, vivaient dans le monde clos de leur église et de leur cathédrale et continuaient à composer une musique soumise à la tradition… (D’ailleurs), Louis XIV n’aimait pas les messes chantées…. et leur préférait les messes basses… pendant lesquelles on chantait des motets » (Marc-Antoine Charpentier, Fayard, 2004). L’esprit novateur de Charpentier allait bousculer ces pratiques traditionalistes en inventant une esthétique de l’effet. Douze de ses messes composées de son vivant nous sont parvenues. Un tiers d’entre elles sont probablement contemporaines de son retour de Rome. Façonnée à la manière italienne, sa créativité explore alors les terrains de la polyphonie - à 8 voix (H2) ou à 8 voix et 8 violons et flûtes (H3) - et de la polychoralité – à double chœur (H1) ou à quatre chœurs (H4).

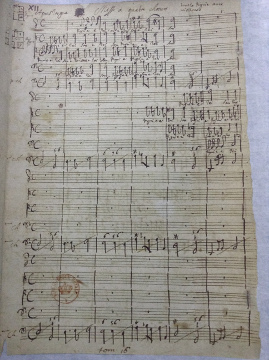

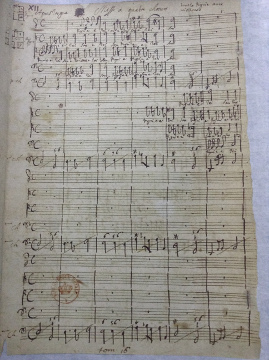

Cette messe à quatre chœurs « reste le seul exemple de ce genre en France », suggère Catherine Cessac. Pourtant, nous pensons qu’il serait injuste d’attribuer à Charpentier l’exclusivité de ce type de composition. En effet, le Recueil des Gazettes nouvelles de 1661, évoquant les « réjouissances faites à Poitiers par le collège royal des jésuites pour la naissance de Monseigneur le Dauphin », mentionne déjà une messe « où plusieurs chœurs d’une excellente musique charmèrent les assistants ». Charpentier était alors à Rome. Dans sa publication de 1668, ce même Recueil signale que, le 30 avril 1667, à Sainte-Maure-de-Touraine, « la messe fut chantée à quatre chœurs d’une excellente musique » à l’occasion de l’ouverture de la châsse de la sainte patronne de la ville. Et Charpentier se trouvait probablement toujours à Rome à cette date. Un peu plus tard, le Mercure galant rapporte que, à Perpignan, pour la célébration du jour de la naissance du Roi, la messe « fut chantée par quatre chœurs de musique placés en différents endroits de l’église » (octobre 1688). Très exactement la configuration prescrite par Charpentier dans la partition originale ouvrant le seizième volume des Mélanges autographes consultables sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France (BNF).

Compositeur et scénariste, il truffe la partition de didascalies (indications de « mise en scène » notées par l’auteur d’une pièce). Examinons, pour l’exemple, les toutes premières pages. Dans la marge de la page de garde, il trace deux carrés qu’il partage en quatre parties égales. Dans le premier diagramme, il indique la disposition des quatre chœurs dans l’espace ; dans le second, il décrit la manière d’intervertir ces chœurs, notamment pour le second Kyrie qu’il n’a pas mis en musique. Hormis la spatialisation, il fixe également l’ordonnancement de l’exécution. Ainsi, la mention « après l’orgue » révèle qu’une pièce pour orgue ouvrait le chant du Kyrie. Enfin, il définit méticuleusement les plages d’intervention des instruments. Comme dans la mention accompagnant la fin du premier Kyrie : « sans viollons – les deux orgues jouent toujours ». Sans doute conscient du caractère innovant de sa composition, Charpentier fixe dans le détail les conditions d’exécution de son œuvre. Tout comme le faisait un autre élève des maîtres italiens, Heinrich Schütz (1585-1672), dans ses pointilleuses préfaces (Vorworte).

Craignait-il qu’une interprétation incorrecte associée à l’originalité du contenu nuise à la bonne réception de son ouvrage ? D’autant que, si l’on en croit Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), le goût français n’y était pas préparé : « cette pluralité de chœurs simultanés, qui se pratique souvent en Italie, est peu usitée en France : on trouve qu’elle ne fait pas un bien grand effet, que la composition n’est pas facile, et qu’il faut un trop grand nombre de musiciens pour l’exécuter » (Dictionnaire de Musique - 1764). Alors, simple exercice d’application ou réponse à une commande ?

Aujourd’hui encore, les avis divergent. Pour certains, rien n’indique que cette messe ait été exécutée du vivant de son auteur. Pour d’autre, la partition ne séjourna probablement pas dans ses cartons. Ainsi, pour Patricia M. Ranum, citée par Catherine Cessac, elle put être jouée le 13 août 1672 à l’occasion des cérémonies de la canonisation de Saint Gaetan de Thiène (fondateur de l’ordre des Théatins) ou le 6 décembre de la même année, jour de la fête de saint François Xavier, en la chapelle du noviciat des Jésuites à Paris.

En tout état de cause, interprétée sous les ors de la Chapelle Royale de Versailles, elle a impressionné le public présent. Tant par la disposition spatiale inhabituelle que par la sonorité tétraphonique (reproduction musicale de quatre informations spatialement réparties) qui a pour effet d’enlacer l’auditoire. Deux chœurs principaux, composés chacun de quatre chanteurs et de quatre instrumentistes, se font face dans le chœur tandis que deux autres ensembles identiques sont placés dans les parties latérales de la nef.

Une courte sinfonia d’ouverture se substitue à la pièce d’orgue annoncée par Charpentier. Sa ligne mélodique installe une atmosphère mélancolique figurant l’état d’esprit du pécheur qui s’apprête à solliciter le pardon. Emportée par les flûtes, elle dévoile la tonalité générale du Kyrie. Un Kyrie à la fois puissant, ample et accablé. Dans une écriture en imitation, chaque chœur expose le thème musical avant d’engager le dialogue avec ses partenaires. Les échanges se font de plus en plus serrés avant de se rejoindre dans un tutti unanime. Pouvait-on mieux représenter cette assemblée venue d’horizons divers et qui finissent par se rejoindre dans une supplication commune ?

Le Christe est plus intimiste, caractérisant cette proximité du chrétien avec la personne de Jésus que l’on observe habituellement dans les messes italiennes (voir, par exemple, notre chronique relative à la Missa in angustia pestilentiae d’Orazio Benevoli). Les solistes des deux premiers chœurs entremêlent leurs lignes mélodiques qui s’enlacent presque voluptueusement avant de s’éteindre dans un murmure.

Nous l’avons dit. Charpentier n’a pas mis en musique le second Kyrie. En revanche, il annote la partition : « l’orgue joue et l’on recommence le Kyrie comme il est montré par la seconde figure et l’orgue finit ». Il invite donc à reprendre la première supplication, mais en intervertissant les chœurs : « les chœurs 2 et 4 reprennent la seconde fois ce qu’ont chanté les chœurs 1 et 3 la première fois, et vice-versa » résume Catherine Cessac. Le résultat est saisissant car, en jouant simplement sur la spatialisation auditive, l’exécution d’une même partition souligne des nuances sonores différentes et produit, une nouvelle fois, un spectaculaire effet d’enroulement.

« Le Gloria suivant se chante dans l’ordre de la première figure du Kyrie », précise Charpentier dans partition manuscrite. Comme s’il voulait laisser aux anges le privilège de célébrer la gloire de Dieu, quatre voix du dessus cisèlent l’incipit avec grâce et finesse. En contraste, un chœur homophone figure avec gravité et solennité la paix qui règne entre les hommes de bonne volonté. Belle manière de peindre par la musique les deux mondes, céleste et terrestre, qui s’unissent pour louer Dieu. Et c’est dans une explosion de joie qu’un double chœur énonce les formules d’hommage (Laudamus te/ Nous te louons…) avant de retrouver unité et gravité pour l’action de grâce (Gratias agimus tibi).

La séquence pénitentielle du Gloria est confiée aux solistes. Un trio de voix d’hommes (haute contre, taille, basse) interpelle les personnes divines. Les répétitions obsédantes et appuyées du Domine (Seigneur) puis du peccata mundi (les péchés du monde) révèlent l’angoisse du pécheur qui craint de ne pas être entendu. Des voix du dessus appuient la demande de rémission en s’adressant, cette fois, directement au Christ (Qui sedes ad dexteram Patris/ qui est assis à la droite du Père). On notera, une fois encore, cette division des rôles entre les voix du dessus, associées aux esprits célestes et à la personne de Jésus, et les voix du dessous, attachées à la condition humaine et à l’expression de la majesté de Dieu le Père.

Dans le même esprit, les chœurs et les solistes se partagent la salutation finale de la divinité trinitaire. Aussi, les quatre chœurs se relaient-ils pour saluer le Père, les solistes commémorent le Christ tandis que les chœurs se rejoignent à nouveau pour honorer le Saint-Esprit avant de conclure sur un Amen somptueux.

Comme le Gloria, le Credo est construit sur le principe d’une suite de mouvements aux contrastes marqués. Aux techniques traditionnelles (alternance des chœurs et des parties solistes), à la facture née de la seconda pratica (place plus grande laissée au style expressif des solistes), Charpentier ajoute une dimension concertante (quatre chœurs en interaction). Pour un résultat étonnant : une palette sonore richement colorée et gorgée d’effets.

Dans cette profession de foi, les chœurs assurent l’ouverture, les solistes se saisissent de la partie centrale tandis que chœurs et solistes se partagent la conclusion. Si sa déclamation est globalement linéaire, l’écriture change constamment de style. En général, les passages homophones énoncent les grands principes de la foi chrétienne quand les parties polychorales et solistes s’emparent du récit de la vie du Christ. Une façon pédagogique d’imprimer dans l’esprit des auditeurs les messages essentiels de la Contre-Réforme. Une pédagogie qui diffuse également des images en musique. Comme ce lent et descendit de caelis (est descendu des cieux) glissant sur une ligne mélodique descendante ou cet ascendit in caelum (est monté au ciel) emporté par des vocalises ascensionnelles. Ou comme ce Crucificus (qui a été crucifié) confié à un trio de dessous sur le mode sévère d’une Leçon des Ténèbres. La répétition oppressante du motif et les longues tenues de note renforcent le caractère dramatique de la scène et font baigner l’assemblée dans une atmosphère tragique. Enfin, le martellement insistant du non signifie à bon escient que cujus regni non erit finis (dont le règne n’aura pas de fin).

Charpentier s’affirme également comme un orateur de talent. Par exemple, il manie à merveille la ponctuation, comme ce silence qui appuie Et homo factus est (et s’est fait homme) ou la scansion des vertus de l’Eglise unam, sanctam, catholicam et apostolicam (une, sainte, catholique et apostolique).

Le Sanctus est façonné dans une matière musicale riche et homogène. Interprété à l’unisson, il dégage un mélange de ferveur et de puissance. Un Hosanna joyeux balaye soudain cette atmosphère de gravité. Ces deux tableaux illustrent par les sons les deux dimensions de la divinité : le Dieu martial suscitant la crainte et le Dieu protecteur inspirant le bonheur.

Le chant du Sanctus est alors suspendu. En effet, Charpentier indique, dans sa partition, que le Benedictus n’est chanté qu’après l’élévation. Celui-ci adopte alors la même configuration mais en modifie la distribution : un quatuor de dessous chante un Benedictus méditatif, suivi d’un nouvel Hosanna radieux exalté par les quatre chœurs.

L’Agnus Dei est traversé par un charmant ostinato balancé par les cordes. Son rythme chaloupé se lit jusque dans la battue de Sébastien Daucé. Sublime exemple de musique polychorale : le son s’enroule autour des auditeurs et les enveloppe dans un douillet manteau sonore.

C’est ainsi que s’achève cette messe exceptionnelle, ample et fervente. L’Ensemble Correspondances nous en a donné une lecture enthousiaste. Mais d’autres interprètes ajoutent à l’expérience de la spatialisation une expérimentation en matière de distribution instrumentale. Ainsi, dans le concert dirigé par Olivier Schneebeli, chacun des quatre orchestres associés aux quatre chœurs projette une couleur sonore singulière. Le premier est composé de violons, le second d’un consort de violes, le troisième d’un bouquet d’anches (hautbois et basson) tandis que le quatrième réunit des vents (cornet, sacqueboute et serpent). Preuve s’il en fallait que les partitions de musique baroque recèlent un formidable potentiel de réinvention.

Après l’entracte, l’orchestre reprend sa disposition habituelle dans le chœur de la Chapelle Royale. Sébastien Daucé nous projette maintenant quelques vingt ans plus tard dans la carrière musicienne de Charpentier.

Cette seconde partie s’ouvre sur un In honorem qui dissimule d’abord son vrai destinataire. Car le catalogue des œuvres de Charpentier contient près d’une dizaine de motets de circonstance débutant par ces termes, dont quatre In honorem Sancti Ludovici Regis Galliae.

Saint Louis (1214-1270), car c’est de lui qu’il s’agit en premier lieu, est alors considéré comme un emblème de la monarchie. Tous les 25 août, la France entière fête les rois, les arts et les académies. L’Académie Française donne le ton en célébrant, en grande cérémonie, la fête de Saint Louis dans la chapelle du Louvre. Les Jésuites ne sont pas en reste. Ayant choisi Saint Louis comme protecteur, ils ont fait construire « l’église Saint-Louis de la maison professe des Jésuites » dans laquelle le cardinal de Richelieu (1585-1642) avait célébré la première messe, le 9 mai 1641. Une église qui offre à Jean-Louis le Cerf de la Vieville (1674-1707) l’opportunité d’extraire une morale à son goût de l’anecdote suivante : « Quand le Cavallier Bernin vit à Paris l’Eglise des grand Jésuites, si enrichie, si ornée partout, il haussa les épaules et s’en moqua. Il admira l’Eglise de leur Noviciat, toute simple, toute unie. L’Eglise de Saint Louis est de la Musique Italienne : celle du Noviciat, de la Musique Françoise » (Comparaison de la Musique Italienne et de la Musique Françoise, 1704).

Est-ce dans ce cadre-ci que Charpentier fit interpréter son motet In honorem Sancti Ludovici Regis Galliae canticum ? Le rédacteur du Mercure Galant (08/1692) pourrait le suggérer. Il rapporte que, le 25 août 1692, « il y avait une affluence extraordinaire de gens de qualité (dans l’église des Jésuites de la rue Saint Antoine)… La Musique qui était de M. Charpentier, charma toute l’assemblée, et particulièrement un Motet, composé exprès pour cette fête. On ne peut rien ajouter à la réputation qu’il s’acquiert de jour en jour ». Même si rien ne le confirme, peut-être s’agissait-il de la première version H 365a qui nous est parvenue de façon incomplète ou de la seconde version H 365 qui en est la copie, à quelques variantes près.

Ce canticum (ici, synonyme de « motet ») fait référence à la huitième et ultime croisade entreprise par le roi Louis IX. La sinfonia d’entrée se déploie à la manière italienne d’une ouverture d’opéra en trois parties : vif, lent, vif. Les notes pointées insufflent une allure à la fois guerrière et joyeuse. Si les premiers et derniers mouvements sonnent en fanfare, la partie centrale prend la forme d’un court dialogue entre les bois et les violons. Un trio (haute contre, taille et basse) se laisse emporter par ce tempo vigoureux. Hérauts de la personne divine, les chanteurs déclarent résolument la guerre aux Infidèles (Dies tubae et clangoris/ Jour de la trompette guerrière).

Dans une première moitié du texte, deux personnages se font face : Dieu et saint Louis. Une esquisse de dialogue inhabituelle dans un genre musical comme le motet. Peut-être une préfiguration d’un genre en devenir : l’oratorio ?

Dieu parle par la bouche d’un baryton. Avec clarté et des nuances polies avec soin, il annonce qu’il répandra le feu sur l’Egypte (Et dabo ignem in Aegypto). Aiguillonné par une ritournelle instrumentale impétueuse, le chœur enjoint fermement Louis IX à ceindre son épée (Accingere gladio tuo). Dans un air d’une grande expressivité, une voix de soprano décrit par avance le massacre des adversaires. Elle rend parfaitement le sifflement des flèches par des vocalises prolongées (sagittae) et en figure le nombre par de multiples répétitions. Le luth et la basse de viole superposent une « bande son » sur le texte chanté, l’un par le cliquetis des cordes, l’autre par des graves menaçants.

Saint Louis emprunte sa voix à un ténor. Dans un ton en ré mineur (« Grave et dévot », dit Charpentier dans ses Règles de composition, 1690), il supplie respectueusement Dieu de préserver son peuple. Mais, plus que les précédents et les suivants, le texte de cet air prend des allures d’admonestation à l’adresse du roi régnant, le rappelant à l’obligation d’humilité : Bonum mihi quia humiliasti me ut discam justificationes tuas (C’est un bien pour moi que tu m’aies humilié afin que j’apprenne ta justice). L’impétueux Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) n’aurait pas mieux dit !

Les trois dernières strophes prennent la forme de chants de louanges s’adressant successivement à trois souverains. Dans le premier, deux chœurs de solistes se tournent vers Dieu pour le remercier d’avoir effacé le péché original par le sacrifice de son fils. Dans le second, il appelle les populi fideles (peuples fidèles) à célébrer le regem sanctum (saint roi) dont on célèbre la fête en ce jour anniversaire. Le dernier rend hommage au roi vivant. Un trio (haute contre, taille, basse) appelle le peuple à prodiguer ses chants regi nostro (à notre roi) en vocalisant délicieusement sur le mot cantate (chantez). Ce que le chœur, au nom du peuple de France, s’empresse de faire dans un Beata gens (heureuse nation) rayonnant, couronné par un somptueux finale.

Une salve d’applaudissements indique que le moment est venu d’assister au feu d’artifice final, celui que va déclencher ce Te Deum (H 146) dont les premières mesures résonnent dans chaque tête au simple énoncé du titre. Rien d’étonnant à cela. Car sa fanfare introductive a été enregistrée pour la première fois sur un support sonore en 1953 pour devenir « l’hymne de l’Eurovision ». Un hymne désormais inscrit jusque dans notre ADN tant « cette musique majestueuse fut pour des millions de personnes le générique qui les préparait à vivre les grands événements », admet Reinhard Goebel dans le livret du CD Charpentier, musique sacrée distribué par Archiv Produktion (2003).

Mais une œuvre ne se résume pas à ses huit premières mesures. Sébastien Daucé et ses musiciens entendaient le démontrer en nous offrant l’opportunité de découvrir les trésors d’écriture et d’effets que recèle ce motet dans lequel magnificence et puissance côtoient piété et intériorité.

Comme souvent, peu d’informations nous sont parvenues sur le contexte de la création des compositions de musique sacrée de Charpentier. Le ton en ré majeur (« Joyeux et très guerrier » selon la nomenclature qu’il a établie en 1690) pourrait corroborer ses liens avec la célébration d’une victoire militaire remportée, le 3 août 1692, sur les troupes de la Ligue d’Augsbourg par François-Henri de Montmorency-Luxembourg (1628-1695) à Steinkerque (localité actuellement située en Belgique wallonne).

Sur les six Te Deum composés par Charpentier, quatre seulement nous sont parvenus. Le Te Deum H 146 est le seul à inscrire dans son instrumentarium des trompettes et des timbales. Tout comme Jean-Baptiste Lully (1628-1685) vingt-cinq ans plus tôt. Pourtant, Charpentier ne copie pas Lully. Parmi les différences notables, nous retiendrons que Lully s’attarde sur les détails qu’il développe en musique pour produire le maximum d’effets. Charpentier, au contraire, divise le texte en onze sections dont il incarne l’esprit dans sa musique.

Le prélude « en rondeau » s’ouvre sur un dialogue entre une fanfare martiale et une « symphonie pastorale ». Les notes pointées alimentent en énergie les deux composantes de cette ouverture instrumentale si familière à nos oreilles. L’Ensemble Correspondances maîtrise à merveille le jeu des nuances pour modeler cette matière sonore tour à tour belliqueuse et gracieuse, rude et veloutée.

L’Incipit (Te Deum laudamus) est entonné par la basse. Avec gravité et confiance, elle interpelle Dieu sur une ligne mélodique ascendante et l’implore d’accepter le chant d’action de grâce qui va lui être adressé.

Le chœur se réjouit maintenant en compagnie des créatures célestes. L’expression est tour à tour solennelle (Te aeternum Pater/ Père éternel), enjouée à la vue des anges (tibi omnes angeli) et suave en se joignant aux cantiques des Chérubins et des Séraphins. Charpentier attribue une couleur sonore particulière à chacun des versets. Ainsi, pour célébrer le Père, tous les registres sont mobilisés. Mais les basses se taisent lors des passages évoquant les anges. Quant aux Sanctus, ils ne sont plus portés que par des solistes aiguillonnés par les flûtes et les hautbois. Un ravissant nuancier pour distinguer chaque habitant de la Cité de Dieu. Mais également un formidable condensé musical de cet hymne que Sébastien Daucé a d’ailleurs choisi d’offrir en « bis ».

C’est au son des trompettes et des timbales que le chœur se ressoude pour célébrer la majesté divine. Le principe de l’alternance guide l’écriture musicale des premiers versets, les fanfares se glissant dans les interstices laissés par le chœur comme pour saluer, une à une, les paroles qui viennent d’être prononcées. Dans le verset final, elles finiront par rejoindre les voix pour honorer triomphalement te martyrum (les martyrs).

Des martyrs des débuts du christianisme aux Jésuites martyrisés en ce XVIIème siècle, il n’y a qu’un pas. Charpentier l’a-t-il franchi en plongeant cette longue strophe dans une atmosphère quelque peu mélancolique, propice à l’introspection ? Lully, au contraire, mobilisait toutes ses ressources vocales et instrumentales pour le même texte qu’il avait cependant découpé différemment. Charpentier confie à un trio (haute contre, taille, basse) le soin de saluer l’action missionnaire de l’Eglise (Te per orbem terrarum) dans un recueillement presque douloureux. Traitant d’abord séparément les premiers versets, les trois voix se rejoignent pour saluer la Trinité et souligner le mystère de l’Incarnation dans une unanimité retrouvée.

Timbales et fanfares sonnent maintenant la victoire du Christ sur la mort. Le tempo s’accélère, comme emporté par l’annonce de la délivrance. Puis le chœur se recueille un moment devant l’image de Jésus ad dexteram Dei sedes (assis à la droite de Dieu). Mais déjà la fanfare annonce avec éclat le Jugement dernier (Judex crederis). Une séquence à la fois triomphale et terrible dans ses perspectives.

Perspectives tellement redoutée qu’elle inspire à une voix du dessus une tendre supplication en forme d’appel à la miséricorde (Te ergo quaesumus). Portée par un continuo imperturbable, ses requêtes sont relayées par deux flûtes aériennes qui marquent ce passage du sceau de l’humilité.

En contrepoint, le chœur se fait plus insistant dans un Aeterna fac cum Sanctis tuis (Fais que tes enfants soient mis au nombre de tes saints) chanté à l’unisson et appuyé par le tutti orchestral. La polyphonie est ponctuée par des ritournelles instrumentales ou de courtes incursions d’un trio vocal. Une façon subtile de donner de la respiration au texte mais aussi d’appeler l’attention de l’auditoire sur certains versets. Particulièrement ceux qui invitent à la dévotion (Per singulos dies benedicimus te/ Tous les jours nous vous magnifions) en vue de solliciter l’indulgence divine (Et benedic haereditati tuae/ Bénissez votre héritage).

Deux airs confiés à des solistes vont se succéder. Le premier pour solliciter la protection divine face aux tentations du quotidien. Le second pour invoquer sa miséricorde pour les fautes commises. Ces deux groupes vocaux, soutenus par un austère continuo, expriment la crainte du pécheur d’être abandonné à son sort.

Levant tous les doutes, le tutti vocal et instrumental exalte la confiance inébranlable en Dieu dans un grandiose In te Domine speravi (En toi, Seigneur, j’ai mis ma confiance). Cette fugue puissante brille d’une exceptionnelle vitalité. Elle s’élève crescendo, emportant le public dans une spirale jubilatoire.

Une jubilation qui alimente des applaudissements chaleureux. Un public conquis, comme nous l’avons été, par des interprètes qui ne sont pas seulement de parfaits exécutants. Le chœur regroupe d’excellents solistes qui, par leur engagement physique autant que leur perfection technique, communiquent aux textes un sens et une existence. Les instrumentistes manient les nuances avec grâce et fermeté. Solides et subtils accompagnateurs des voix, ils en prolongent les effets en donnant de la chair aux sons dans les parties purement instrumentales. Des voix et des instruments que Sébastien Daucé pétrit avec délicatesse et résolution. En somme, un ensemble qui doit absolument continuer à rendre actuelles toutes ces belles pages de notre passé ou, pour emprunter les propres termes qu’il emploie dans le livret de la Pastorale de Noël (Harmonia Mundi, 2016), à « reprendre le travail d’un artisan là où il l’a laissé trois siècles plus tôt ».

Publié le 18 avr. 2019 par Michel Boesch

©

©