Airs de Cour - Le Poème Harmonique

©Frans Snyders : Le Concert des oiseaux

©Frans Snyders : Le Concert des oiseaux Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (français-anglais) et notices trilingues (français-anglais-allemand) de Thomas Leconte et Alexandre Maral, deux CD, durée totale : 145 minutes, 53 secondes. Alpha Classics - 2019

Compositeurs

- Airs de Cour (1560-1650)

- Airs d’Antoine Moulinié (1599-1676), Antoine Boësset (1587-1643), Luis de Briceño (actif à Paris entre 1614 et 1627), Pierre Guédron (1565-1620) et autres

- Arrangements : Vincent Dumestre

Chanteurs/Interprètes

- Claire Lefilliâtre, soprano

- Isabelle Druet, mezzo-soprano

- Marc Pontus, contre-ténor

- Bruno Le Levreur, contre-ténor

- Jean-François Novelli, ténor

- Serge Goubioud, ténor

- Jan Van Elsacker, ténor

- Marc Mauillon, baryton

- Arnaud Marzorati, basse

- Marco Horvath, basse

- Ensemble Le Poème Harmonique :

- Bombarde et flûte : Katharina Andres, Johanne Maitre

- Sacqueboute : Franck Poitrineau

- Flûte et dulciane : Stéphane Tamby

- Cornet : William Dongois

- Flûte, basson et dulciane : Mélanie Flahaut

- Violon : Julien Chauvin, Mira Glodeanu

- Dessus de viole et basse de viole : Kaori Uemura

- Dessus de viole : Sylvie Moquet, Atsushi Sakai, Sophie Watillon, Friederike Heumann

- Ténor de viole et basse de viole : Sylvia Abramowicz

- Basse de viole : Anne-Marie Lasla, Isabelle Saint-Yves, Lucas Peres

- Violone, basse de viole et contrebasse de viole : Françoise Enock

- Contrebasse : Thomas de Pierrefeu

- Harpe baroque : Angélique Mauillon

- Guitare baroque : Thor-Harald Johnsen

- Guitare baroque, archiluth et luth ténor : Massimo Moscardo

- Luth, théorbe, guitare baroque et luth basse : Benjamin Perrot

- Guitare baroque et luth ténor : Jean-Luc Tamby

- Harpe espagnole : Marie Bournisien

- Harpe double : Nanja Breedijk

- Clavecin : Pierre Gallon

- Percussions : Michèle Claude

- Tambour, castagnettes et cloches de bois : Joël Grare

- Direction, guitare baroque et Renaissance, théorbe, luth : Vincent Dumestre

Pistes

- 1.CD 1 - Anonyme : Nos esprits libres et contents

- 2.Anonyme : Ballet des Fous et des Estropiés de la cervelle – Entrée de l’Embadouinée

- 3.Entrée des Demi-fous

- 4.Entrée des Fantasques

- 5.Henry Le Bailly : Passacaille, La Folie

- 6.Etienne Moulinié - Air du Juif errant : Salamalec ô rocoha

- 7.Concert de différents oiseaux

- 8.Jean Boyer - Airs à quatre parties, Livre I : Que feray-je ?

- 9.Antoine Boësset : Frescos ayres del prado

- 10.Pierre Guédron : Cessez mortels de soupirer

- 11.Fabrice-Marin Caiétain - Airs mis en musique...sur les poësies de P. de Ronsard & autres excelens poëtes : Mais voyez mon cher esmoy

- 12.Girard de Beaulieu : Hélas que me faut-il faire

- 13.Adrian Le Roy - Second livre de guiterre : Ô combien est heureuse

- 14.Etienne Moulinié - Dialogue : Espagnol, je te supplie

- 15.Tout se peint de verdure

- 16.CD 2 - Charles Tessier - Air de court : Me voila hors du naufrage

- 17.Air espagnol : No ay en la tierra

- 18.Antoine Boësset : A la fin cette bergère

- 19.Didier Le Blanc : Sus mon lut, d’un accord pitoyable

- 20.Guillaume Costeley : J’ayme trop mieux souffrir la mort

- 21.Etienne Moulinié - Chanson gasconne : L’auzel ques sul bouyssou

- 22.Pierre Guédron : A Paris sur petit pont

- 23.Luis de Briceño - Çaravanda : Andalo çaravanda

- 24.Antoine Boësset : Una musiqua

- 25.Luis de Briceño - Pasacalle : Que tenga yo a mi mujer

- 26.Charles Tessier : J’aime la dizaine

- 27.Anonyme : Allons vieille imparfaite

- 28.Etienne Moulinié - Air à boire : Amis enivrons-nous

- 29.Pierre Guédron : Si tu veux apprendre les pas à danser

- 30.Luis de Briceño : Danza de la Hacha

- 31.Seguidilla : Dime que te quexas

- 32.Pierre Guédron : Dessus la rive de la mer, ya trois belles filles

- 33.Didier Le Blanc : Les mariniers adorent un beau jour

- 34.Anonyme : La gran chacona

- 35.Charles Tessier - Chansons turcquesques : He vel aqueur & tal lissi man

Ménestrels de ruellesL’air de cour fixe « le socle de la musique française », souligne d’emblée Vincent Dumestre dans un entretien incorporé dans son élégant livre-coffret. De fait, ce genre musical a connu un succès éclatant mais éphémère, de la fin du XVIème siècle à la première moitié du XVIIème siècle. Avant de se muer en air sérieux. Puis de se diluer dans les airs d’opéras ou de cantates.

A l’intention du mélomane qui souhaite en découvrir les charmes avant d’en discerner les essences, il dresse une feuille de route aussi engageante que diversifiée. L’itinéraire proposé est balisé d’extraits puisés dans les six enregistrements qu’il a consacrés jusqu’ici à ce genre musical emblématique de musique profane française. Avec la complicité infaillible de son incomparable Ensemble : Le Poème Harmonique.

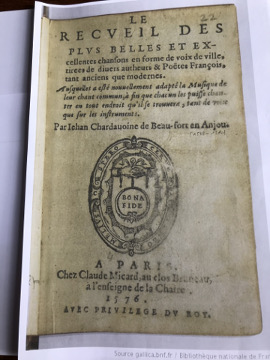

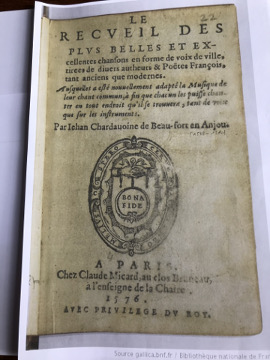

D’entrée, l’intitulé fleure bon l’univers privilégié des cours royales ou princières. En réalité, l’embryon des airs de cours est nourri au suc des chansons populaires. Particulièrement ces « chansons que l’on danse et que l’on chante ordinairement par les villes », explique Jehan Chardavoine (1538-1580) dans l’adresse ouvrant son Recueil des plus belles et excellentes chansons en forme de voix de ville (1576). Il y évoque tout ce que leur mise en musique doit aux danses, « assavoir de la pavane double, à la simple et de la commune à la rondoyante et à l’héroïque ». De même pour la gaillarde, le branle ou le « tourdion » (danse de couple rapide, légèrement sautée). Retenons également l’emploi du terme voix de ville (que le langage convertit ensuite en vaul-de-ville avant de se cristalliser sur vaudeville). Expression d’usage courant à la fin du XVIème siècle, ce mot désigne des poèmes chantés dans les milieux lettrés des villes, sur des mélodies populaires préalablement policées. Un procédé qui, dès le début du XVIIème siècle, s’insinue jusque dans la musique d’église, raconte Le Ménestrel dans son numéro du 3 juillet 1836 : « L’église de l’Oratoire était très fréquentée par les personnes de la cour. Afin de les attirer davantage, le père Bourgoin (il s’agit probablement du chantre François Bourgoing, auteur de livres de plain-chant) s’avisa d’ajuster les paroles des psaumes et des cantiques sur les airs des chansons, des brunettes (petit air tendre, volontiers pastoral), des sarabandes à la mode. Ces vaudevilles obtinrent un succès d’enthousiasme… C’est sous le nom de voix-de-ville que l’on désignait les petits airs ».

Jehan Chardavoine : Recueil des plus belles et excellentes chansons

Des airs d’apparence inoffensive qui provoquent pourtant une petite révolution dans le monde musical français. Au grand dam des maîtres contrapuntistes chevillés aux « dialogues à huit pour double chœur » chers à Roland de Lassus (1532-1594). « C’est qu’ils penseraient déchoir,… se ravaler au niveau du bas peuple qui hante les cabarets et les mauvais lieux des faubourgs, s’ils mettaient leur plume au service de la monodie vulgaire… Avec quelle colère ou plutôt, avec quel mépris, n’observent-ils pas les nobles et les bourgeois qui se détournent du contrepoint », ironise Constantin Photiadès (1883-1949) dans l’ouvrage qu’il consacre à Ronsard et son luth (1925). Ces monodies-là « isolent une voix, généralement le dessus,… et réduisent les trois autres parties en accords pour un instrument à la mode, luth, guitare ou épinette ». Elles finissent par courir les villes et les campagnes, grâce notamment aux imprimeurs, tel l’atelier Ballard créé à Paris en 1551, ainsi qu’à leurs précieux auxiliaires, les colporteurs.

Lorsque Jehan Chardavoine publie son recueil de voix-de-ville, une autre expression désignant la même matière musicale fait déjà son chemin. Pour la première fois, Adrien Le Roy (vers 1520-1598) la dénomme airs de cour dans son Livre d’airs de cour miz sur le luth (1571). « Ce petit opuscule de chansons de la cour beaucoup plus légères (comparées aux chansons de Roland de Lassus) que jadis on appelait voix-de-ville, aujourd’hui air de cour », écrit-il dans sa préface. Ce changement d’intitulé signale-t-il une évolution stylistique ? Pas vraiment, analyse Nahéma Khattabi (Du voix de ville à l’air de cour : les enjeux sociologiques d’un répertoire profane dans la seconde moitié du XVIIème siècle, revue Seizième Siècle, 9/2013). En effet, voix-de-ville et airs de cour sont « en partie le creuset d’une rencontre entre des mélodies urbaines et des poésies de cour… L’étude de ces deux répertoires atteste… une grande proximité musicale et littéraire ». Au sortir de la Renaissance, les deux termes sont donc synonymes. L’appellation air de cour finit pourtant par s’imposer dans le cercle des influenceurs culturels (intellectuels, auteurs, éditeurs). Car, alors que s’installe la monarchie absolue, leur obligeance s’adresse plus volontiers à une cour de France dont les contours se dessinent durant le règne de Louis XIII (1601-1643). La matière restant quasiment la même, c’est par la sémantique que s’opère désormais la distinction.

Cependant, ce n’est pas vers la cour de France que le programme élaboré par Vincent Dumestre nous invite à tourner le regard. Il nous entraîne vers la périphérie des lieux de pouvoir. Un espace pratiquement vierge dont Benedetta Craveri (L’âge de la conversation, Gallimard, 2002) résume la genèse : «l’élite nobiliaire découvrit l’existence d’un territoire jusqu’alors inexploré, à égale distance de la cour et de l’Eglise ; elle en dessine les frontières et le dota de lois autonomes et d’un code de comportement marqué par le culte rigoureux des formes… Une poignée de privilégiés s’essayait à un projet éthique et esthétique séculier ». Des privilégiés qui répondent, pour beaucoup, au portrait-type tracé par l’éditeur Christophe Ballard (1641-1715) dans sa dédicace à Louis Urbain Lefevre de Caumartin (1652-1720) : « Vous avez de la justesse dans le discernement, de la vivacité dans l’esprit et de la délicatesse dans le goût. C’est cette délicatesse qui vous fait aimer la Musique, entrer finement dans tout ce qui concerne ce bel Art » (Deuxième Livre des Meslanges de chansons, airs sérieux et à boire à 2&3 Parties – 1674).

Dans cette zone périphérique, les airs de cour s’appellent, en réalité, musiques de ruelle. Ce terme « désignait la musique que l’on pratiquait dans l’intimité des salons, où régnait une sociabilité moins réglée que celle de la cour », explique Anne-Madeleine Goulet (Poésie, musique et sociabilité au XVIIème siècle, Honoré Champion, 2004). « Salons » ? Plus exactement « ruelles », corrige-t-elle. Car, bien avant que n’existent les salons véritables, la ruelle correspondait à « l’espace compris entre le lit et le mur, dans lequel on installait des chaises pour les invités de la maîtresse de maison ». C’est donc dans cet espace confiné que se façonne une musique à sa mesure. Une musique pour effectifs réduits en raison de l’exiguïté des lieux de son exécution. Des airs brefs qui peuvent se glisser dans les conversations. Une langue élégante portée par une mélodie « d’une simplicité charmante », comme la qualifiera plus tard Jean-Laurent le Cerf de La Viéville (1674-1707) dans sa Comparaison de la musique italienne et de la musique françoise (1704). Une écriture musicale épurée pour garantir l’intelligibilité de la prose poétique. En somme, « une sorte de chant passionné, galant, amoureux », résume l’article « Air » du Grand Dictionnaire de l’Académie Françoise (1687). Sans surprise, poètes et musiciens adoptent le vocabulaire en usage dans leur nouvel environnement (la chanson emprunte l’allure distinguée d’un air), définissent leur art en fonction de leur destination (les « salons de conversation ») et relèguent les voix-de-ville au rang de production vulgaire.

De surcroît, ce genre musical participe activement à la construction d’une nouvelle civilité amoureuse. Mais d’emblée, Anne-Madeleine Goulet nous met en garde : « affirmer que la parole, dans nos poèmes, sert d’exutoire à la souffrance… (équivaudrait) à proposer une lecture psychologique de ces textes tout à fait anachronique… L’expression du sentiment amoureux est… à interpréter en termes de rhétorique ». A l’instar des hommes de lettres (qui publient des correspondances amoureuses ou de foisonnants romans pastoraux) et des mondaines (qui polissent l’art de la conversation), poètes et musiciens n’extériorisent pas leurs propres affects. Ils contribuent à l’élaboration de nouveaux codes sociaux et d’un langage original pour parler d’amour.

Afin de contribuer à notre initiation, Vincent Dumestre convoque douze compositeurs (et quelques anonymes). L’un après l’autre, ils ont filé, tissé, brodé ce genre musical particulier. Parmi eux, se reconnaissent quelques précurseurs tels Guillaume Costeley (1531-1606), Adrien Le Roy, Fabrice Marin Caietain (vers 1540-après 1578) ou Girard de Beaulieu (vers 1540-1598). Auxquels s’ajoutent les maîtres du genre qui ont régné sur le premier âge d’or de ce genre musical original : Pierre Guédron (1565-1620), Antoine Boësset (1587-1643) et Etienne Moulinié (1599-1676). Sous le règne de Louis XIV (1638-1715), l’air de cour se revitalise, grâce notamment à Michel Lambert (1610-1696), le beau-père de Lully, ou à Sébastien Le Camus (1610-1677). Toutefois, cette « seconde vague » ne figure pas dans l’anthologie constituée par Vincent Dumestre.

Parmi les quelque trois mille airs connus, le concepteur du programme répartit les trente-cinq pièces retenues autour de seize thèmes. Une thématique que nous regrouperons en trois chapitres : les airs de circonstances (récits et entrées de ballet, airs à boire, airs à danser, sabirs et turqueries), les représentations de « passions » que nous appellerions aujourd’hui des émotions (la nature confidente, l’inaccessible, la belle et ses grâces, les ravages de l’amour, le transi malheureux, l’infidèle, l’éloignement), les portraits en musique (l’indifférent, l’amour récompensé, le fripon, la vertu et la petite vertu).

Airs et circonstances

De longue date, la musique (vocale et instrumentale) et la danse sont conviées par les sociétés en fête. Qu’elles soient destinées à l’aristocratie que le pouvoir monarchique tente de rallier (ballets de cour), vouées aux sages divertissements des élites princières ou urbaines (airs de danse) ou sollicitées à la fin des banquets (airs à boire), la danse et la musique s’insinuent dans les moments de sociabilité ordinaires (le cercle familial) ou extraordinaires (les réjouissances collectives).

Comme échappés d’un temps lointain, dans le doux balancement binaire (bref-long) d’un branle (danse qui ouvrait généralement un bal à la Renaissance), les accords graves et onctueux de l’archiluth esquissent une ligne mélodique tendre et envoûtante. Ils annoncent le chant de cinq des sept couplets de l’air sur lequel, pendant le Ballet de la Reine (1609), une chaîne de danseurs s’étirait paisiblement : Nos esprits libres et contents. Une parfaite diction à l’ancienne scande les pas de danse, caresse les mots, incarne à merveille la sérénité tranquille que procure la dance, la chasse et les bois. En solo, en duo, à trois parties vocales ou dans une ritournelle instrumentale conduite par la viole, la mélodie tourne avec douceur et délicatesse. Une musique paisible et des paroles qui déclinent, à leur manière, la philosophie de l’abbaye de Thélème (Rabelais, Gargantua, 1534) : ces doux passe-temps… nous rendent exemptes les lois et vont jusqu’à défier Dieu : Nous essayons de luy ravir/ La gloire de nous asservir. Cette partition d’un auteur anonyme serait perdue si Gabriel Bataille (1574-1630) ne l’avait arrangée et mise en tablature de luth pour être imprimée par la maison Ballard.

Sur la même tonalité enchanteresse, trois entrées de ballet vont se succéder. Toutes trois sont extraites du Ballet des Fées des Forests de Saint-Germain dansé par Louis XIII et son entourage, le 9 février 1625, sur une musique d’Antoine Boësset. Des cinq actes et vingt-six entrées qu’il comporte, Vincent Dumestre a retenu trois courtes pièces instrumentales aux caractères contrastés. Elles se déploient au cours du Troisième Ballet. Trois clans vont s’y liguer contre Jacqueline, la fée des estropiez de cervelle. Le premier, les embabouinés, met en scène une espèce vaniteuse et d’humeur bourrue. La fée « ordonne à leur mélancolie de se couvrir d’un bonnet vert ». A cette époque, ce type de coiffure constituait un marqueur vestimentaire imposé aux banqueroutiers. Le portrait qu’elle en fait pourrait donc être celui des spéculateurs et autres financiers qui hantent les couloirs du pouvoir. Leur entrée est accompagnée par une douce plainte des cordes qui se pose délicatement sur le ruissellement des théorbes. Comme si celui-ci suggérait ces pièces de monnaies qui filent entre leurs doigts ! Le second réunit quatre demy-fous menés par Gaston d’Orléans (1608-1660), le frère du roi. Mais ils ne sont fous qu’en apparence car « c’est mon cerveau que l’Amour alambique », chante l’un d’entre eux. Toujours en mouvement, ils sautillent sur des rythmes erratiques évoquant différents degrés de l’exaltation amoureuse. Emoustillés par l’agitation des grelots, cette figuration musicale traditionnelle du fou, ils nous entraînent dans une sorte de mouvement perpétuel magnétique. Le dernier groupe associe quatre fantasques. « Bien que l’humeur fantasque aux fougues me convie », reconnaît l’un, l’amour suffit à un autre « pour calmer les flots de mon âme ». La sinfonia qui accompagne leur entrée répand des effets apaisants sur leur tempérament inconstant. Le grave profond de l’archiluth diffuse des ondes rassurantes tandis que les cordes fredonnent une berceuse suave. Avec les sons en guise de pinceaux, ces trois merveilleuses miniatures peignent trois états de l’âme humaine.

Un baume tout aussi lénifiant est offert par l’une des rares pépites rescapée, une fois encore grâce à la mise en tablature de luth par Gabriel Bataille, du Ballet de la Folie (1614) mis en musique par Henry Le Bailly (vers 1585-1637). Considéré par Marin Mersenne (1588-1648) comme l’équivalent d’Orphée pour sa voix, ce compositeur était également un familier du futur Louis XIII. Voici, dans un exemple parmi bien d’autres, comment le médecin du Dauphin, Jean Héroard (1561-1628), témoigne de l’influence de sa musique sur l’enfant-roi. Ainsi, le 23 août 1610, le petit Louis « fait chanter et jouer du luth le Bailly pour s’endormir » (Le journal de Jean Héroard). Le texte de notre air est écrit en espagnol : Yo soy la locura (Je suis la Folie). Rien d’étonnant à cela si l’on se souvient de la politique d’alliance espagnole de la Régente Marie de Médicis (1575-1642). Une politique consolidée par le mariage de Louis XIII avec l’infante Anne d’Autriche (1601-1666) célébré à Bordeaux, le 25 novembre 1615. Dans un magnifique jeu d’alternance et au rythme d’une passacaille, Claire Lefilliâtre converse placidement avec la viole sur le plazer y dulçura (plaisir et la douceur) que procure la folie. Le texte est câliné avec une délicatesse toute maternelle tandis que guitares baroques et luths l’emmaillotent dans un tissu diapré.

Loin de la tonalité chaste précédente, nous goûtons maintenant au registre des bouffonneries. Le Salamalec Ô Rocoha (intraduisible) du juif-errant est extrait du Ballet du mariage de Pierre de Provence et de la Belle Maguelonne (1638). Dansé d’abord à Tours, dans l’hôtel particulier de Gaston d’Orléans, le succès fut tel que le cardinal de Richelieu (1585-1642) a demandé qu’il soit représenté à Paris, en présence du roi. L’argument est carnavalesque. En l’absence de Pierre de Provence parti guerroyer, sa maîtresse, Maguelonne, accepte l’invitation de la Reine des Andouilles qui l’emmène à Tours pour « gouster le plaisir et la douceur de vivre ». Dans la seconde bouffonnerie, Pierre de Provence, de retour, fait une démonstration de virilité dans un tournoi. L’histoire finit par leur mariage sous les auspices de la Reine des Andouilles. Ce qui donne lieu à de nombreuses entrées mêlant déclarations d’amour, éloge de la « dive bouteille » et de la folie douce. Puis vient ce récit en deux couplets que le juif errant éructe dans un langage incompréhensible et un tempo sauvage. Faisant office de traducteur, le « sieur de Tristan » déchiffre cette déclaration d’amour adressée à une « Beauté charmante et céleste ». Ainsi replacée dans son contexte, la musique souligne à merveille le décalage burlesque entre le message d’affection et la sauvagerie de son expression. Secoué par le rythme oriental des percussions, le trio de chanteurs glapit, s’enflamme, jette dans ce passage composé par Etienne Moulinié, une énergie joyeuse qui subjugue l’auditeur. Une séquence inoubliable qui prélude aux turqueries du quatrième acte du Bourgeois Gentilhomme (1670).

Le second CD se conclut par une autre turquerie. Lorsque Charles Tessier (vers 1560-après 1610) publie son recueil d’Airs et villanelles françaises, italiennes, espagnoles, suisses et turques à 3, 4 & 5 parties (1602), une « Longue Guerre » (1593-1606) secoue la Hongrie dont le territoire est en grande partie occupé par les troupes ottomanes. Le pape Clément VIII (1536-1605) obtient, en 1595, que les souverains catholiques européens s’allient pour contrer l’Empire turc. Les élites françaises s’intéressent volontiers à ces théâtres d’opération exotiques. Cependant, les français parlant peu la langue turque et les Turcs n’apprenant pas les langues des Infidèles, c’est un idiome composite qui s’élabore pour les échanges entre les deux civilisations. Le sabir désigne ce langage employé par les guides-interprètes (les drogmans) auxquels les voyageurs occidentaux font appel. Le drogman, explique Sarga Moussa, c’est ce « personnage prétendant connaître toutes les langues alors qu’il n’en parle aucune correctement » (Arabica, Brill Academic Publishers, 2007). Justement, le langage mis en musique par Charles Tessier en constitue peut-être un échantillon. Carambolé par les percussions et secoué par les bombardes, sacqueboute, cornet et dulciane, le texte se cramponne à une rythmique hachée et à une ligne mélodique aux ondulations orientales. Un remarquable exercice de diction au seul service du son et du tempo.

Le dernier air de ballet renvoie à la tradition médiévale des mondes à l’envers. Selon Paul Lacroix (1806-1884), notre Ballet du monde renversé (1624 ou 1625) serait composé de deux parties. Dans la première, défilent des couples improbables pour l’époque, tels Un gentil-homme suivant son Laquais, Un fou enseignant un philosophe ou Une femme qui bat son mary. La seconde partie nous plonge en plein Consert de différents oyseaux. Ici, les oiseaux sont habités par les dieux : Il sort de nos corps emplumez/ Des voix plus divines qu’humaines. Avant la vision cartésienne de l’animal-machine (1645), les oiseaux sont régulièrement convoqués pour exprimer des sentiments moraux. Comme cette fantaisie allégorique, la Messe des oiseaux de Jean de Condé (1275 ?-1345 ?) : Vénus doit trancher un litige entre des chanoinesses et des Bernardines ; mais elle ne rendra son verdict qu’après l’audition d’une messe où se sont donné rendez-vous « tout li oisel gros et menu ». La peinture se saisit également de cette thématique. Tel le Concert des oiseaux de Frans Snyders (1579-1657) qui orne la couverture du livre-coffret. L’air d’Etienne Moulinié flotte dans une atmosphère éthérée autour de laquelle scintillent de délicates grappes de notes pincées. Dans un style concertant teinté de mélancolie, les instruments dessinent la ligne mélodique sur laquelle se coulera le texte, dans une alternance de chant soliste et polyphonique. Nous sommes littéralement conquis par le raffinement du langage des voix et des instruments.

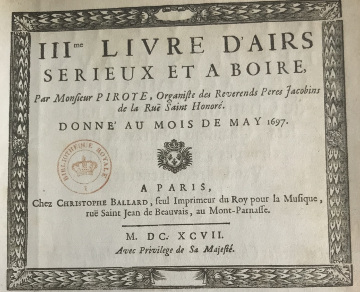

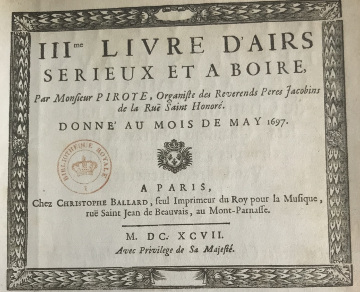

Compositeur éclectique, Etienne Moulinié nous gratifie maintenant d’un air à boire publié dans le recueil des Airs faits pour le retour de Monsieur, frère du roi (1635). Ce genre musical succède aux chansons pour boire (à voix seule) entonnées lors des assemblées réunissant les joyeux disciples de Bacchus. Car, en ces temps-là, la société est fort complaisante avec l’enivrement festif et convivial : « De tous les moyens propres à chasser le chagrin et à exciter la joie, le vin est constamment le plus agréable et le plus efficace», proclame Albert-Henri de Sallengre (1694-1723) dans son Eloge de l’yvresse (1715). Nous ne serons donc pas surpris que des recueils intégrant des airs à boire soient ostensiblement signés par des musiciens aussi honorables qu’un organiste des Pères Jacobins.

Troisième livre d’airs sérieux et à boire (Ballard)

Le seul air à boire retenu par Vincent Dumestre salue le retour d’exil bruxellois de Gaston d’Orléans. En 1630, celui-ci avait participé au complot mené par Henri II de Montmorency (1595-1632). Le texte de Charles de Beys (1610-1659) s’amuse de cette fuite qu’il déguise en activité cynégétique : il a pris en courant le renard de Bruxelles. Sur un tempo guilleret et répétitif, les strophes sont chantées ou reprises, en écho, par les cordes. Etienne Moulinié fait caracoler cet éloge du bon vin dans lequel se dissimulent de malicieux sous-entendus : l’alliance secrète de Gaston avec l’Espagne (enivrons-nous du vin d’Espagne en France) ou la préférence accordée au vin du cabaret à celui de la table eucharistique (Icy nous le buvons avec plus d’assurance/ Qu’on ne boit le nectar à la table des Dieux). L’ivresse et la satire marchent alors souvent de concert.

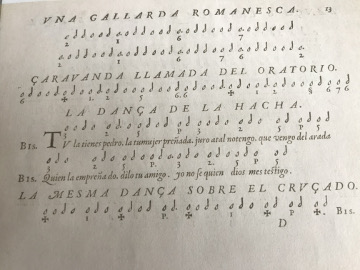

Enfin, Vincent Dumestre a retenu cinq airs à danser. En guise de Préface au Recueil des plus beaux airs accompagnés de chansons à dancer (1615), l’imprimeur s’adresse au lecteur. Attardons-nous un instant sur son propos car il contient de précieuses informations sur ce genre musical, le contexte dans lequel il se déploie et ses principes d’écriture. « Il n’est point d’exercice plus agréable pour la jeunesse, ni qui soit plus usité aux bonnes compagnies que celui de la danse ». Or, « le plus souvent, au défaut des instruments, l’on danse aux chansons ». Pourtant, peu d’auteurs maîtrisent les difficultés de l’écriture de « cette sorte de poésie… que la nécessité contraint de faire tous les vers… sur une même rime, afin de les faire rapporter au son et cadence du chant ».

Sur un rythme de gaillarde, Pierre Guédron invite à Apprendre les pas de danse (1602). Echauffés par la guitare et le théorbe, les apprentis danseurs s’imprègnent d’abord du rythme. Voilà qu’ils s’élancent sur un tempo turbulent, s’avancent puis tournoient à chaque reprise du refrain. De strophe en strophe, les mouvements de danse se compliquent et le rythme s’accélère. Jusqu’à l’étourdissement: te voilà dedans encourage le tutti. Cet effet d’amplification est également exprimé par la distribution vocale. Ouvert par une voix de soprano, les registres suivants la rejoignent par degrés successifs, jusqu’à la polyphonie finale.

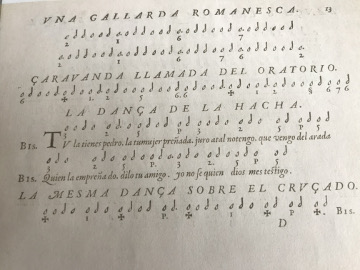

Aux dernières notes, nous sommes saisis d’enthousiasme. Nous serons bientôt électrisés par la pièce instrumentale qui la relaie. Emoustillée par les guitares, la Danza de la Hacha s’identifie à un exercice de virtuosité. Luis de Briceño, compositeur espagnol dont la biographie reste un mystère, est l’un des introducteurs de la guitare en France. En 1626, l’atelier Ballard publie sa méthode pour apprendre l’art de jouer de la guitare (Metodo mui facilitissimo para apprender a taner la guitarra). La ligne mélodique de notre danse y figure. Ici, la magie de la musique opère : une simple ligne de signes produit un véritable enchantement grâce aux doigtés éprouvés de Thor-Harald Johnsen et Massimo Moscardo.

Luis de Briceño : La danza de la Hacha

Avec la pièce suivante, nous restons à l’heure espagnole car, du même recueil de Luis de Briceño, Vincent Dumestre extrait une séguedille : Di me que te quexas (Dis-moi, de quoi te plains-tu ?). Selon la tradition, cette danse chantée à trois temps est aiguillonnée par une guitare et des castagnettes. Nous nous laissons emporter par le doux balancement de ce dialogue amoureux : Qué quejas tienes ?/ De quoi de plains-tu ? Que no me quieres/ De ce que tu ne m’aime pas. Les timbres de Claire Lefilliâtre et d’Isabelle Druet personnifient à merveille les deux jeunes amants et le rythme est si bien marqué que nous frappons instinctivement du talon à chaque respiration, comme les bailadores (danseurs) de séguedilles.

Les mariniers sont les protagonistes des deux airs suivants. Une thématique largement sous-représentée dans la poésie française du début de l’époque moderne. Pourquoi ? Parce qu’il « est impossible de faire accepter des personnages de pêcheurs par un milieu déjà conquis par la pastorale traditionnelle », répond Luigi Monga (Eglogues marines et « pescheries » au XVIème siècle, 1987). Pour exprimer l’amour, le public préfère les bergers aux marins ! D’autant, complète Pierre de Marbeuf (1596-1645), que « et la mer et l’amour ont l’amer pour partage » (Recueil des vers de Mr. De Marbeuf, 1628).

Vincent Dumestre propose de danser sous le regard de deux portraits contrastés. Dans le premier air strophique prélevé dans le second recueil des Airs de cour à 4 & 5 parties (1612), Pierre Guédron met en scène une relation par contrainte. La chanson est construite à l’image d’une scénette dramatique. Un marinier choisit la plus jeune des trois filles qu’il va faire débarquer. Il lui déclare : bon gré, mal gré me baiserés (m’embrasserez) et si ferés (je vous ferai) ma mie. Lors il la prist et la jeta dessus l’herbe fleurie. Sur une mélodie à la tonalité élégiaque et au rythme d’un passepied breton, un soliste fait le récit de cette conquête forcée tandis que trois chanteuses ne cessent de l’implorer sur une tonalité gonflée de demi-tons : O gentil marinier rameine moi à rive. Pour le lecteur raffiné de l’Astrée, cette forme de violence, inexistante dans le monde pastoral idéalisé dans lequel il se projette, ne pouvait être imputée qu’à un tyran ou à un étranger. Un marin faisait donc l’affaire.

Mais tous les marins ne sont pas de rustres. Didier Le Blanc, un proche d’Adrien Le Roy dont on ignore tout de sa biographie, entend démontrer que les marins peuvent avoir un cœur et du vocabulaire pour exprimer leur sentiment amoureux. Sa chanson Les mariniers adorent un beau jour figure dans le troisième livre du Recueil des chansons nouvelles (1586). Cette pièce eut même « un succès que n’avait pas prévu son auteur : elle fut « tournée en noël » par un chanoine du Mans, Toussains le Roy, mort vers 1615 » nous apprend Hugues Vagany (1870-1936) dans son article consacré à Deux chansons françaises au XVIème siècle (Bulletin hispanique, 1936). Un tempo qui fait songer à la saltarelle, exalte les mots chargés d’émotion, aussitôt enveloppés avec délicatesse par la harpe baroque d’Angélique Mauillon. Sur une mélodie cousue d’aimables contrepoints, un trio de voix masculines chante en chœur : En ces bas lieux je n’en adore qu’une. Tandis que Marc Mauillon décline toutes les situations qui n’égaleront jamais son bonheur d’aimer : ni l’adoration que vouent les « Cypriens » (chypriotes) à Vénus, ni la liberté dont rêvent les prisonniers, moins encore la « perle d’Inde » des Portugais. Attendrissant.

Les suites de danses instrumentales, même les opéras, se concluent souvent par une chaconne. C’est encore à des marins, espagnols cette-fois, que nous devons cette chanson populaire à danser importée d’Amérique. Luis de Briceño glisse cette Romançe de la Chacona dans sa méthode d’apprentissage sous le titre La Gran Chacona en Cifra. Sur un tempo alerte, son texte entend démontrer le pouvoir ensorcelant de la chaconne. Es chacona un son gustoso (la chaconne est un air joyeux) qui va jusqu’à réveiller les ardeurs des nonnes, des prêtres et même de l’évêque qui se trémousse et levanto luegoel roquete (il souleva ensuite son aube), semant l’émoi jusqu’aux cuisines et aux alcôves. Cordes frottées ou pincées entraînantes, tambour fougueux, voix déchaînées. Tous les artistes jettent leur inépuisable énergie dans cette chanson burlesque aux effets irrésistibles.

Airs et passions

« Indéfiniment, la poésie des Livres d’airs… chante l’universalité et la puissance de l’amour », observe Anne-Madeleine Goulet (Poésie, musique et sociabilité au XVIIème siècle, Honoré Champion, 2004). Un amour régi par une singulière grammaire du comportement amoureux dans laquelle le féminin l’emporte sur le masculin. Nicolas Faret (1596 ?-1646) en déchiffre les termes : « le premier et principal précepte que doit observer celui qui veut plaire aux femmes, c’est de les honorer avec tous les respects et toutes les soumissions qui lui sont possibles et convenables. C’est un effet de leur faiblesse d’être d’une humeur impérieuse comme elles sont, et leur semble qu’en usurpant cette autorité qu’elles prennent sur les hommes, elles réparent en quelque façon le défaut naturel de leur peu de force » (L’honneste-homme ou l’Art de plaire à la cour, 1630).

Un univers rigoureusement codifié dans lequel le désir est dompté par la civilité. Mais un univers jonché de cœurs meurtris. Avec ingéniosité, Vincent Dumestre dresse un panorama des différentes natures de la souffrance amoureuse.

Au sommet, Pierre Guédron installe cette Beauté inaccessible, parce que d’essence divine. Un thème récurrent à la Renaissance car la Beauté y est représentée comme l’incarnation de l’Harmonie céleste. L’auteur anonyme du poème qu’il met en musique a manifestement trempé sa plume dans l’encrier de Pétrarque (1304-1374) lorsque celui-ci décrivait le corps de Laure, sa maîtresse : « ces formes extraordinairement belles qui parent totalement ce corps céleste, qu’aucun style ni aucun génie humain ne peut arriver à le dire » (Canzoniere CXLVII). Célestes comme ces étincelles ruisselant si délicatement des luths et qui dessinent la trame de la ligne mélodique qui va exalter cette bienveillante exhortation divine : Cessez mortels de soupirer… (car) les dieux tant seulement peuvent aymer si hautement (1612). Le texte strophique est stimulé par une polyphonie enrichie par un sage contrepoint orné de quelques trilles ou glissements, particulièrement sur la ligne de soprano. La tonalité d’ensemble est réconfortante car les dieux prennent finalement en pitié l’amant fasciné par cette beauté hors de portée.

Le printemps réveille l’amour. Le poète inconnu auquel Etienne Moulinié emprunte le texte convoque plusieurs couples mythologiques pour magnifier les effets magiques de la nouvelle saison. Pour cela, il renverse des destins tragiques pour leur donner une issue heureuse. Ainsi, Diane s’enthousiasme pour Actéon alors qu’elle l’avait transformé en cerf pour l’avoir vue nue tandis que Céphale s’éprend d’Aurore bien qu’elle l’ait enlevé contre son gré. Pourtant, contre l’ordre des cieux, l’amant éconduit sent l’hiver pénétrer dans son âme. Comme l’évoque le poème A Monsieur Moulinié qui ouvre le Troisième livre des airs de cour à quatre parties (1635), le musicien « fay languir nos esprits dans un si doux tourment ». Particulièrement dans cet air où Tout se peind de verdure. Que le texte célèbre le renouveau qui bannit la froidure ou que, dans le refrain, il déplore que l’hyver abandonne ces lieux pour entrer dans son âme, la musique raconte le désenchantement. Le doux scintillement de la harpe double chatouille l’oreille tandis que les chanteurs invitent à la compassion. L’écriture en imitation exprime le trouble qui agite le cœur de l’amant inconsolable tandis que les longues tenues de note l’enlacent tendrement pour le réconforter.

L’atmosphère est encore plus morose dans la chanson introspective Mais voyez mon cher esmoy. Son texte a été publié par Pierre de Ronsard (1524-1585) dans sa Nouvelle continuation des Amours (1556) tandis que Fabrice-Marin Caiétain s’en saisit pour l’ajouter à ses Airs mis en musique à quatre parties (1578). L’accompagnement instrumental est austère et larmoyant. Le violon gémit tandis que les basses murmurent la douleur du jeune amant subjugué par vos beautés nompareilles. Strophe après strophe, dans un remarquable rendu de la phonétique du moyen français, le contre-ténor Bruno Le Levreur et le baryton Marc Mauillon déclinent les attraits physiques de la séductrice et détaillent l’émoi qu’ils produisent dans l’âme du soupirant. Leurs lignes mélodiques, piquées de demi-tons, font entendre à l’oreille l’acuité de la souffrance intérieure.

Une souffrance qui fait également des ravages qu’autopsie Philippe Desportes (1546-1606) dans une chanson qu’il insère dans son ouvrage contenant Les premières œuvres de Philippes Desportes (1582). Girard de Beaulieu ( ?-après 1589), prestigieux joueur de lyre dans l’entourage du roi, habille le texte strophique d’une mélodie ondoyante reflétant les hésitations de l’amant tourmenté : Hélas ! que ma faut-il faire (1578). Sur un mince tapis sonore, l’expressivité du langage des interprètes libère l’émotion retenue par les mots quand leur prononciation à l’ancienne restitue un frêle écho de l’ambiance sonore qui résonnait du temps de Henri III (1551-1589). Ici, la musique du poème est remarquablement secondée par un mouvement mélodique alternant des longues et des brèves jusqu’à l’accent tonique ponctuant chaque vers. Le tempo est abrupt, mêlant sanglots et éclats. Jusqu’à la dernière strophe dans laquelle le rythme s’adoucit lorsque l’amant observe que le mal que je porte, lui est commun comme à moy.

Une réciprocité apparemment refusée dans la déploration suivante. Cette fois, bien que l’air soit confié au baryton Marc Mauillon, la parole est aux femmes. Du moins si l’on en croit Prosper Blanchemain (1816-1879) qui a réuni en un volume les Œuvres complètes de Melin de Sainct-Gelays (1873) : « Cette chanson a été faite pour être chantée par une dame de la cour, mais de médiocre condition, éprise d’un grand seigneur ». Une poésie strophique « dont l’amour naïf et sincère fait un touchant contraste avec les passions dévergondées des grandes dames de la cour à cette époque ». Dans son Second livre de guiterre (1556), Adrien Le Roy met en tablature pour luth cette chanson à danser sur une allure de branle gay (un branle combiné à des sauts). Constellée par la harpe, la complainte envie l’amante qui parvient à dissimuler sa passion : O combien est heureuse/ La peine de cacher/ Une flamme amoureuse. De strophe en strophe, Melin de Saint-Gelais (1491-1558) détaille les manifestations des désordres du cœur : le douloureux amour à sens unique, les altérations physiques, la jalousie, le complexe de classe sociale. Finalement, la diction impeccable de Marc Mauillon rend sa dignité à ce poème nommément cité par Joachim Du Bellay (1522-1560) pour être aussitôt relégué dans « tels ouvrages, mieux dignes d’être nommés chansons vulgaires, qu’odes ou vers lyriques » (Défense et Illustration de la Langue Françoise, Livre II, chapitre IV, 1549).

Toutes ces déconvenues amoureuses finissent par sombrer dans le chagrin. Veillant à la parité, Vincent Dumestre propose successivement à un homme et une femme d’en exprimer la ténébreuse profondeur. Que feray-je ? Que diray-je ? Dans la veine du sonnet de Ronsard Ciel, air et vents (Premier livre des Amours, 1552), c’est à la Nature que l’amant malheureux confie ses doutes dans l’un des Airs à quatre parties par Jean Boyer (1619). L’écriture musicale de Jean Boyer (avant 1600-1648) est saluée d’emblée dans le Sonnet Au Sieur Boyer sur ses airs qui ouvre le recueil : « Boyer, à qui le dieu qui préside aux neufs Sœurs/ A donné le pouvoir de chanter les douceurs/ qui touchent de pitié toute âme par l’oreille ». Touchante, en effet, cette élégie à quatre voix faisant alterner notes brèves en cascade et notes longues impeccablement lissées. Déchirants, les mélismes aériens de Claire Defilliâtre relayés par la flûte dans la ritournelle instrumentale. Emouvant, cet ensemble polyphonique aux accents lugubres et aux ornements en forme de sanglots.

Avec une tendresse gonflée de larmes, une femme confie maintenant aux frescos ayres del prado (doux vents des prairies) la souffrance qu’occasionne l’absence de son dueño (maître), parti pour Tolède. Cet air espagnol ferme le quatrième livre des Airs de cour à 4 et 5 parties publié en 1624 par Antoine Boësset. Récitée en parité, successivement par les instruments et les voix, cette complainte s’inspire du répertoire des tonos humanos (chansons profanes) qui font alors les délices des oreilles espagnoles. Une manière de murmurer à la reine Anne d’Autriche un air en vogue dans sa patrie d’origine ? Les accords grattés à la guitare font palpiter la sonorité plaintive de la viole comme pour installer une ambiance noyant le chagrin dans les larmes. L’écriture raffinée de la partie vocale combine homophonie et polyphonie pour laisser éclore une variété de sensations. Quelle poignante expression de la mélancolie d’une âme amoureuse !

L’éloignement et l’expérience de la souffrance amoureuse qu’il inflige donnent également le ton à trois autres airs. A l’époque médiévale et moderne déjà, la séparation, choisie ou subie, affecte de nombreux couples dans un contexte de guerres fréquentes, d’exils politiques ou d’activités commerciales conquérantes. Notamment au sein de l’aristocratie dédiée au métier des armes ou dans les milieux de la bourgeoisie d’affaire. Dire l’amour que l’on porte à l’absent suscite donc une littérature gonflée par l’émotion, dans laquelle le désir n’a d’autre compagnon que le souvenir de l’être aimé.

Dans l’un des cinq couplets non chantés ici, Didier Le Blanc adresse des reproches éplorés à Amour : « Pourquoy fis-tu que j’eusse connaissance/ De ses beautés, pour tout en un moment/ M’en séparer par un éloignement ? ». Soutenu par de longues tenues de notes ourlées d’un contrepoint austère et perlées par le luth (Sus, mon lut, d’un accord pitoyable), le texte pathétique glisse délicatement sur un tapis de cordes. Dans un souci de variété sonore, la première strophe est porté par quatre chanteurs, la seconde est confiée à la seule soprano tandis que la flûte rejoint le quatuor pour rendre la troisième plus bouleversante encore. Ce joyau est prélevé dans le recueil des Airs de plusieurs musiciens sur les poésies de Philippe Desportes et autres des plus excellents poètes de notre temps réduits à 4 parties par D. Le Blanc (1582).

Pour Guillaume Costeley, l’obscurité symbolise ce monde dans lequel ne brille plus celle dont l’amant a été contraint de se séparer. Il pénètre dans l’âme du soupirant pour en extraire un chant du désespoir : J’ayme trop mieux souffrir la mort. Une expression de la douleur d’autant plus touchante que la polyphonie est chantée a cappella. Dans le poème de dédicace au roi qui ouvre les Musiques de Guillaume Costeley, organiste et vallet de chambre du roy (1579) contenant cet air, le compositeur affiche son ambition : « qu’une seule heure au jour je charme votre peine ». Manifestement, par le truchement d’interprètes talentueux, son baume n’a rien perdu de son pouvoir apaisant.

Etienne Mouliné adopte également le ton bas de la douleur amoureuse. Dans sa chanson gasconne L’auzel quessul bouyssou (Oiseau posé sur le buisson), l’amant aspire à mourir tant il est accablé par l’absence de sa belle. La mise en musique de cette élégie signale une évolution esthétique d’importance. Extraite d’un recueil publié en 1629 (Airs de cour avec la tablature de luth et de guitare, III), soit plus d’un demi-siècle après les deux polyphonies précédentes, seule la voix supérieure (supérius) porte désormais le texte, les autres parties étant dévolues aux instruments. Cette écriture monodique offre davantage de liberté à l’interprète. Liberté dont Claire Lefilliâtre use à merveille pour orner de touches de couleurs sombres cette poésie pastorale. De plus, la monodie promeut les instruments pour les placer sur un pied d’égalité avec la voix. Ils remplissent ici, avec une tendresse mêlée de commisération, la double fonction d’accompagnateur de la voix et d’interprète émancipé de la passion suppliciée par la séparation.

Airs et portraits

Si la peinture de portrait entend montrer l’apparence visuelle d’un modèle, le portrait en musique révèle les traits les plus marquants de sa personnalité. Tout spécialement lorsque celle-ci se livre aux jeux de l’amour, terrain fertile en émotions et en sentiments.

En quelque sorte, les airs de cour tracent le sillon dans lequel germeront bientôt les portraits sans paroles croqués pour le clavecin par François Couperin (1668-1733). Pour nous en convaincre, Vincent Dumestre attire notre oreille vers une galerie de portraits bien particulière, celle des contre exemples de l’éthique mondaine.

Voici le présomptueux. Un portrait esquissé sur fond de politique étrangère franco-espagnole ? Car, lorsqu’Etienne Moulinié publie son troisième livre des Airs de cour avec la tablature de luth et de guitare (1629), la France et l’Espagne s’affrontent au sujet des Pays-Bas. La victime ne pouvait donc être qu’un sujet espagnol taillé sur le modèle d’un frêle capitan de la commedia dell’arte. Celui-ci tente de séduire une française : Souffrez beaux yeux pleins de charmes. Dans une stricte alternance des voix, un dialogue s’instaure entre le galant et la belle. A l’amant qui vante ses qualités (moy qui suant sous les armes/ Ay triomphé en tous lieux), la cruelle fait le décompte de ses défauts, tant physiques (tes soupirs sentent les aulx), vestimentaires (vostre linge est bien noir) qu’en termes de fortune (sans finance et sans valets). L’espagnol énamouré est soutenu par de sobres accords de guitare tandis que la cruelle est chaperonnée par un luth turbulent enfiévré par une cloche de bois et des castagnettes fébriles.

Dire son indifférence amoureuse exige un grand talent rhétorique et suppose la maîtrise d’un code singulier. Le poème extrait du Premier livre de chansons et airs de court, tant en françois qu’en italien et en gascon publié en 1597 par Charles Tessier délivre ici une leçon de langage pour exprimer le désamour. Un langage tout en noblesse et en bienséance qui sublime la douleur de la séparation par l’emploi d’une métaphore marine. Me voilà hors du naufrage, espère l’amant qui s’est libéré de cet amour insancé. Le poème décrit les différentes étapes du cycle amoureux. D’abord, la rive est toute fleurie et pas un des ventz on n’oit bruire au moment de l’embarquement. Mais quand nous avons faict voile… une tempeste cruelle met un terme à la lune de miel. La décision est donc reprise en refrain : Fasse l’amour ce qu’il voudra/ Jamais ne me reprendra. Dans une délicieuse harmonie entre l’aigu déchirant de Claire Lefilliâtre et le grave suave de l’accompagnement instrumental, la ligne mélodique ondule avec grâce. Sur un rythme de sarabande, la mélancolie sourd d’un amour qui s’est éteint.

Une mélancolie plus amère imprègne le discours pernicieux de la passion amoureuse personnifiée. Elle se vante de semer passiones querellas contiendas batallas (passions, plaintes, disputes) mais n’entend nullement soulager ses proies. Entre le texte et la musique, Charles Tessier a manifestement pris parti. Si le poème No ay en la tierra (Il n’y a pas sur terre une ardeur) confesse les fanfaronnades de l’amant malfaisant, la mise en musique pleure ostensiblement les tourments endurés par ses victimes. Un poème murmuré par quatre voix qui laissent échapper de longues plaintes, souvent reprises en écho pour en souligner les effets douloureux. Tout pleure dans cet air, de la viole à la voix, des cordes pincées qui laissent échapper des larmes à la ligne mélodique qui plonge dans le désespoir. Une expression bien émouvante de la force destructrice de la passion amoureuse.

A l’opposé, la joie inonde le chant de l’amant comblé. Car, A la fin cette bergère a eu pitié du soupirant. Désormais, ils sont mariés : nous vivons soubs mesme loy/ Puisque je la tiens à moy. Extraits du Quatrième livre d’airs de cour à 4 & 5 parties (1689) d’Antoine Boësset, le texte sautille sur un air de danse populaire. Une généreuse ouverture instrumentale installe un climat folâtre. La ligne mélodique s’égaye, animée d’abord par des cordes pincées enjouées avant qu’une viole guillerette n’annonce l’entrée des voix. Du superius gracieusement orné au quatuor vocal fringant, la pâte vocale gonfle harmonieusement, jusqu’au bouillonnement final.

Si la séduction amoureuse peut conduire au mariage, le fripon se plaît à multiplier les conquêtes. En effet, « fripon se dit dans le style familier d’un jeune garçon… qui manque à son devoir par libertinage » (Dictionnaire de l’Académie Françoise, 1694). Vincent Dumestre nous en dresse trois portraits aux contours coquins. D’abord, Pierre Guédron prélève dans ses Airs de court, mis à quatre et à cinq parties (1602) le récit des aventures d’un espiègle qui sévit A Paris sur petit pont. Une chanson leste à souhait, proposant une récréation canaille à une assemblée aussi vénérable que celle qui fréquente les ruelles. Car qu’y a-t-il de moins convenable que ce jeu grivois qui consiste à faire répéter le refrain à une jeune fille innocente le pon du coil, le coil du pon jusqu’à ce qu’elle se trompe en disant le poil du con, le con au poil. Les interprètes maîtrisent parfaitement cet art difficile consistant à donner l’apparence d’une logorrhée débridée alors qu’ils en ajustent rigoureusement chaque détail. A entendre cette débauche de sons et de propos polissons, il est difficile de croire que cet air ait pu être transformé en air spirituel publié dans l’Amphion sacré (1615) avec pour incipit : Le Seigneur est mon flambeau. « Travail très bien fait, car la musique n’en souffre presque pas », reconnaît Denise Launay (La musique religieuse en France, 1993). En tout état de cause, cette migration du registre profane vers le répertoire sacré illustre la tactique subtile des promoteurs de la Contre-Réforme catholique. Pour s’attaquer au libertinage, « sous une musique bien connue… (ils y) glissent des vers « spirituels » que l’on retiendra sans peine ».

Au demeurant, la musique figure en bonne place dans l’arsenal de séduction du fripon. En premier lieu, la sarabande que le roi Philippe II (1527-1598) a d’ailleurs fait interdire en Espagne. Car, justifie le jésuite Juan de Mariana (1536-1624) dans son Tratato contra los juegos publicos (Traité contre les jeux publics) publié en 1609, cette danse est « si lascive dans ses paroles, si impudique dans ses mouvements, qu’elle suffit à enflammer même les personnes les plus honnêtes ». Une danse que, pourtant, Luis de Briceño n’hésite pas à intégrer dès les premières pages de son manuel d’apprentissage de la guitare sous la rubrique de La çaravanda espanola muy façil (la sarabande espagnole très facile). La ligne vocale à l’enroulement lascif atteint sa cible : nous écoutons en boucle cette courte séquence espagnole dans laquelle la zarabanda esta presa de amores de un licenciado (la Sarabande s’est prise d’amour pour un licencié). Tout en étant subjugués par l’art de jongler avec les rythmes et les nuances que déploie Claire Lefilliâtre dans ce petit bijou sonore.

Mais donner la sérénade reste probablement l’outil de séduction le plus commun. L’un des Airs de cour à 4 et 5 parties (1617) d’Antoine Boësset fournit au soupirant une partition Una musica le den a una dama (que l’on donne une sérénade à une demoiselle). Comme un feu qui peu à peu se propage dans le cœur de l’amant, l’intrumentarium s’étoffe, le niveau sonore s’amplifie jusqu’aux battements des percussions qui annoncent l’arrivée des chanteurs. Ici, peu de place aux paroles qui se réduisent souvent à des onomatopées. En revanche, les sons et les rythmes s’en donnent à cœur joie. Les cordes virtuoses batifolent dans de courtes ritournelles. Les chanteurs font danser les intonations. La musique légère nous entraîne dans une cavalcade échevelée.

Afin de reposer l’oreille tout en édifiant l’esprit, Luis de Briceño chante maintenant l’amour vertueux. Une véritable leçon de morale conjugale à l’adresse d’un homme du monde. Leçon en forme de diptyque éthique dans lequel sont énoncés ses devoirs envers son épouse tout en l’alertant sur les tentations auxquelles elle peut succomber. Ainsi, Que tenga y a mi mujer (Que j’ai soin de ma femme) relève de sa responsabilité ; mais qu’il se méfie lorsqu’il la voit se promener hoy bien y mejor mañana (bien parée aujourd’hui et encore mieux demain). Pour confesseur, il choisira a fray santo hombre mayor (un religieux, âgé et saint homme). Il prohibera également le déguisement et interdira à ses amis de lui rendre visite en son absence. Ces deux versants de la conduite en société sont professés sur le ton sage d’une passacaille. Si le précepte est énoncé de façon placide, une certaine fébrilité agite l’avertissement. De même, chaque propos est affecté d’un jugement de valeur administré sur le mode de la pédagogie de la répétition : Eso si (ça, oui) pour saluer la conduite vertueuse ; Eso no (ça, non) pour l’avertir des risques de déviance. En tout état de cause, cet air constitue un bel exemple illustrant le chemin qu’emprunte la morale pour pénétrer le champ musical ou, à l’inverse, pour montrer comment la musique participe de l’effort de civilisation des mœurs.

De moralité, il n’en est guère question dans les deux derniers portraits. J’aime à la dizaine promet le premier air sous la dictée de Charles Tessier. Une expression qui désigne, pensons-nous, la fréquentation des femmes légères par les gentilshommes car l’expression « à la dizaine » désigne « une chose commune, de peu de valeur » (Dictionnaire des Halles, 1696). Le texte, rédigé en langage familier mâtiné de bêtacisme (confusion dans la prononciation entre « b » et « v »), s’inscrit dans la veine de la poésie burlesque. Il transcrit le dialogue entre un gentilhomme de la bille d’Amboise (le siège de la cour des Valois) et Marguarita, une jeune fille à laquelle il a dérobé le pucelage. Le tempo est endiablé, le texte fuse et le cœur s’emballe. L’interprétation de cet air haletant exige une grande virtuosité tant dans la diction, l’élocution que le réglage millimétré des entrées. Les artistes ont relevé le défi. Avec brio.

Avec plus de truculence, Fabrice-Marin Caiétain renvoie une vieille à tous les diables. Sur le ton d’un air à boire, Allons vieille imparfaite dresse un inventaire cru des effets du vieillissement sur le corps de la femme. De la puante allaine à ses difformités physiques, de sa lubricité à ses odeurs nauséabondes, tout incline à commander à la vieille inutile de videz ceste maison pour aller branlez le fesson. Une image à charge grotesque et triviale qui lève cependant le voile sur la conception de la femme âgée au début de l’époque moderne. Souvent objet de railleries, les « femmes âgées et sexualisées engendraient la crainte et le soupçon, car elles étaient supposées pousser les hommes à commettre des actes charnels violant directement les commandements divins (prescrivant que les rapports sexuels devaient être envisagés dans le but de la procréation) » explique Lynn Botelho dans un passionnant article consacré aux Trois Ages et la Mort du peintre Hans Baldung (Clio. Femmes, Genre, Histoire, 42/2015). Pour conjurer cette peur, il faut s’en moquer. Si le texte d’un auteur anonyme y contribue largement, l’interprétation fraîche et bouffonne de la musique de Fabrice-Marin Caiétain matérialise le dessein. Marc Mauillon s’y déchaîne avec une énergie tellement communicative que les voix et les instruments s’en trouvent galvanisés. L’auditeur aussi.

Echauffés d’abord par les rythmes de danse, contaminés ensuite par la fièvre de la passion, impressionnés enfin par ces portraits d’amoureux si dissemblables, nous feuilletons à nouveau le livre qui enserre les deux CD que nous venons d’écouter. Il nous avait d’abord servi de guide précieux pour nous familiariser avec ce genre musical kaléidoscopique. Cependant, une fois l’écoute achevée, nous aimerions en apprendre davantage. Nous rêverions d’un exposé moins biographique mais plus musicologique de la part d’un expert si captivant que Thomas Leconte. De même, nous inviterions l’érudit Alexandre Maral à nous aider à mieux comprendre les logiques de la sociabilité qui dirigent la plume des poètes et des musiciens dans la confection de leurs airs. Car ces trente-cinq instantanés nous parlent de leur époque avec le langage de cette émotion policée qui flotte dans les ruelles.

Notre oreille, enfin, applaudit l’initiative des instigateurs du programme. Puisant dans l’immense répertoire des airs de cour, chanteurs et instrumentistes égrènent un chapelet de pièces qui se distinguent par la finesse de leur écriture, l’intelligence de leur interprétation et la profusion de couleurs. Maniant avec aisance les mille subtilités que recèlent ces airs, les musiciens du Poème Harmonique nous procurent un double plaisir. Bien entendu, celui qui résulte de l’élégance de leurs phrasés, de la précision de leur diction à l’ancienne et de la sincérité de leur démonstration. Mais aussi, celui de la découverte, car elle lève un coin de voile sur la place de la musique dans l’expression de la vie affective à l’aube de la période moderne. C’est pourquoi ce recueil en forme d’anthologie devient un outil indispensable pour mieux comprendre la matrice dans laquelle est née la musique baroque française.

Publié le 08 nov. 2020 par Michel Boesch

©Frans Snyders : Le Concert des oiseaux

©Frans Snyders : Le Concert des oiseaux