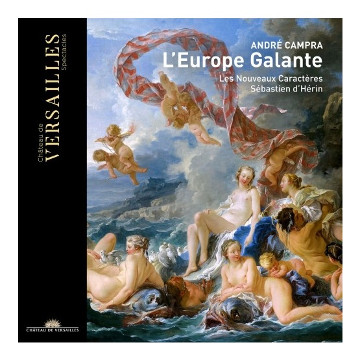

L'Europe galante - Campra

©

© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (français-anglais), 2 CD, durée totale : 69 minutes, 55 secondes (CD1) et 52 minutes 54 secondes (CD2). Château de Versailles Spectacles - 2018

Compositeurs

- L’Europe galante

- Opéra-ballet, en un prologue et quatre entrées d’André Campra (1660-1744), sur un livret d’Antoine Houdar de la Motte (1672-1731)

- Créé le 24 octobre 1697 à l'Académie royale de Musique - théâtre du Palais Royal de Paris

Chanteurs/Interprètes

- Caroline Mutel (Vénus, une Espagnole, Olimpia, Roxane)

- Isabelle Druet (La Discorde, Doris, une femme du Bal, Zaïde)

- Heather Newhouse (Une Grâce, Céphise, une Espagnole, une femme du Bal)

- Anders J. Dahlin (Philène, Dom Pedro, Octavio)

- Nicolas Courjal (Silvandre, Dom Carlos, Zuliman)

- Jérémie Delvert (Le Bostangis)

- Les Nouveaux Caractères :

- Chœur : Céline Boucard, Romain champion (*), Jean-Christopge Clair, Jérémie Delvert (*), Lise Viricelle (*), Edouard Hazebrouck, Jean-Christophe Jacques, Anne-Marie Jacquin, Pierre Jeannot, Brigitte Le Baron, Violaine Lucas, Nicolas Maire, Edwige Parat (*), Pierre Perny, Marie Picaut (*), Eric Raffard, Nicolas Rouault, Laurent Slaars

- * : solistes

- Orchestre :

- Violons : Christophe Robert, Catherine Ambach, Anaëlle Blanc-Verdin, François Costa, Jasmine Eudeline, Fabien Roussel

- Hautes-contre de violon : Birgit Goris, Alain Pégeot

- Tailles de violon : Delphine Millour

- Quintes de violon : Céline Cavagnac, Michel Renard

- Basses de violon : Hager Hanana, Rémy Petit, Léna Torre, Cécile Vérolles, Pierre Gallon

- Basses de viole : Martin Bauer, Liam Fennelly

- Traversos : Jocelyn Daubigney, François Nicolet

- Hautbois : Nathalie Petibon, Jean-Marc Philippe

- Bassons et flûtes à bec : David Doucot, Isaure Lavergne

- Théorbes, archiluths et guitares : Romain Falik, André Henrich

- Clavecin : David Van Bouwel

- Percussions : Marie-Ange Petit

- Direction : Sébastien d’Hérin

Pistes

- 1.CD1 - Prologue : Ouverture

- 2.« Frappez, frappez, ne vous lassez jamais », Vénus

- 3.Premier air pour les plaisirs

- 4.Premier et second menuet « Souffrez que l’Amour vous blesse », Deux Grâces

- 5.« C’est une tendresse extrême », Une Grâce

- 6.Prélude pour la Discorde

- 7.« Tu ne peux exciter que de vaines alarmes », Vénus

- 8.Air pour les Ris et les Plaisirs

- 9.« Ah ! Que ce jour », Vénus

- 10.Canaries

- 11.« Mortels, que l’Amour vous entraîne », Le chœur

- 12.« Commence à ressentir l’effet de ma vengeance », Vénus

- 13.Première entrée : La France - « Quoi ? Pour l’objet de votre ardeur », Philène

- 14.« L’Amour, en comblant nos désirs », Silvandre

- 15.« Paisibles lieux, agréables retraites », Céphise

- 16.Marche en rondeau

- 17.« Aimez, aimez, belle bergère », Chœur de Bergers

- 18.Premier air en rondeau

- 19.Second air en rondeau, « Soupirons tous », Une bergère

- 20.Rigaudons 1 et 2

- 21.Passepieds 1 et 2

- 22.« Que je sache du moins d’où me vient cet hommage », Céphise

- 23.« Lorsque Doris me parut belle », Silvandre

- 24.« Que n’adressez-vous mieux un langage si tendre », Céphise

- 25.« Eh bien, vous serez satisfaite », Silvandre

- 26.« Quel funeste coup pour mon âme », Doris

- 27.Deuxième entrée : L’Espagne - « Sommeil, qui chaque nuit jouissez de ma belle », Dom Pedro

- 28.« La nuit ramène en vain le repos dans le monde », Dom Carlos

- 29.Air pour les Espagnols

- 30.« El esperar en amor es merecer », Une musicienne

- 31.Air en rondeau

- 32.« Vous ne paraissez point, ingrate Léonore », Dom Carlos

- 33.« Modérez le transport que vous faites paraître », Dom Pedro

- 34.« Puisque Lucile est l’objet de ma flamme », Dom Pedro

- 35.« Que notre ardeur soit éternelle », Dom Pedro et Dom Carlos

- 36.« Chantons de si belles ardeurs », Le chœur

- 37.« Soyez constants dans vos amours », Une musicienne

- 38.CD 2 - Troisième entrée : L’Italie - « Où je serais content de l’ardeur de votre âme », Octavio

- 39.« C’est le sujet de mes justes alarmes », Octavio

- 40.Marche pour les Masques

- 41.Air pour les Masques

- 42.Première chaconne en rondeau

- 43.Seconde chaconne en rondeau

- 44.« Qu’est devenu le jalous qui m’obsède », Olimpia

- 45.« Eh bien, malheureux, en douterais-je encore », Octavio

- 46.« Vous voyez mon ardeur, il n’est plus temps de feindre », Olimpia

- 47.« Quel outrage ! Mon cœur ne peut le soutenir », Octavio

- 48.Quatrième entrée : La Turquie - « Mes yeux ne pourrez-vous jamais », Zaïde

- 49.Ritournelle

- 50.« Je ne romprais pas notre chaîne », Zuliman

- 51.« Vous méritez un sort plus doux », Zuliman

- 52.« Que l’Amour dans nos cœurs fasse naître », Zaïde

- 53.« Vous brillez seule en ces retraites », Zuliman

- 54.« J’espérais affranchir mon âme », Zuliman

- 55.« Au nom de nos tendres ardeurs », Zaïde

- 56.« Livrons nos cœurs à la tendresse », Zuliman et Zaïde

- 57.Marche des Bostangis

- 58.« Vivir, vivir, gran Sultana », Air pour les Bostangis

- 59.« Bello como star un flor », Air pour les Bostangis

- 60.Air pour les Bostangis

- 61.« Star contento »

- 62.« C’en est fait, Déesse inhumaine », La Discorde et Vénus

Quand l’Europe s’aimait…« On y montre comment les Français, les Espagnols, les Italiens et les Turcs font l’amour. Le caractère de ces nations y est si parfaitement dépeint que c’en est très amusant » écrit la Princesse Palatine, ajoutant non sans malice : « ce n’est à la vérité qu’un ballet, mais c’est bien gentil. » Quelques jours plus tôt, le 24 octobre 1697, c’est sous la direction de Marin Marais, alors batteur de mesure à l’Académie royale de Musique qu’a retenti L’Europe galante, promise à un grand succès, sans cesse réaffirmé, offrant à l’œuvre nombre de reprises au XVIIIe siècle.

C’est donc par un coup d’éclat qu’André Campra s’empare du temple lullyste, gardant toutefois avec prudence l’anonymat, étant donné ses fonctions à Notre-Dame de Paris au même moment. Le compositeur aixois, monté à Paris, a pleinement assimilé le style du Florentin, sans pour autant l’imiter servilement. Au contraire, il lui adjoint nouveautés harmoniques (certains accords étranges et audacieux, dont l’entrée de la Discorde au prologue offre un exemple remarquable) et reprend également des idées déjà exploitées par Jean-Baptiste Lully (notamment dans son Carnaval de 1675, réutilisant pages en italien, espagnol et langue franque des comédies-ballets). Du reste, certains prédécesseurs de Campra s’étaient déjà aventurés sur ce terrain : Pascal Collasse avec un chœur en italien à la fin de son Astrée de 1691, Marc-Antoine Charpentier avec un air italien dans Médée (1693), pour ne citer que quelques exemples.

On attribue à Campra la paternité du genre opéra-ballet, ce qui n’est pas réellement exact : deux ans auparavant le secrétaire de Lully, Collasse avait, avec le concours de l’abbé Pic, livré un Ballet des Saisons ayant obtenu un réel succès. Toutefois, avec ses personnages mythologiques et ses pages empruntées au feu Surintendant, Collasse regardait peut-être encore vers le passé, quand Campra et Antoine Houdar de la Motte, son librettiste, se tournent vers l’avenir. Tous deux ont saisi le changement de goût à l’aube du XVIIIe siècle. Les personnages viennent désormais de la comédie, et les figures mythologiques convoquées (Vénus et la Discorde) ne font qu’une brève mais saisissante apparition, pour une mise en abîme dans le prologue et à la toute fin de l’œuvre avant que le rideau ne retombe.

Écrivant pour plaire au public, nos deux auteurs ont su rassembler tous les ingrédients du succès.

Le premier réside dans une série d’intrigues extrêmement légères, à peine développées, qui tournent autour de la seule question fondamentale : l’amour ! Les clichés ont ceci de commode : permettre des caractères contrastés entre nations de l’Europe. Le Français est volage, indiscret et coquet. L’Espagnol est fidèle et romanesque. L’Italien s’avère, quant à lui, jaloux, fin et violent. La Turquie est dépeinte par « la hauteur et la souveraineté des sultans » tout autant que « l’emportement des sultanes ».

Le deuxième ingrédient repose sur des mélodies facilement mémorisables du public. Il peut s’agir de petits airs accompagnés de la seule basse continue (Je romps mes premiers nœuds, pour des nœuds plus charmants, scène I de la France) ou avec un accompagnement instrumental avec deux dessus (L’amour en comblant nos désirs, même scène). Mais il peut également s’agir de chœurs auxquels le public d’alors peut apporter son concours, en chantant dans la salle avec les professionnels sur scène (Formons d’aimables jeux, laissons-nous enflammer, il n’est permis ici que de rire et d’aimer, scène II de l’Italie). Bien entendu, les danses participent de cette même volonté de séduire l’auditoire : elles pourront donner lieu à parodies bachiques ou à toutes sortes d’adaptations.

Si L’Europe galante s’avère pauvre en duos d’amour (Livrons nos cœurs à la tendresse de Zuliman et Zaïde dans la dernière entrée, formant une exception), elle compense ce manque par une troisième composante, celle qui consiste à offrir au public de splendides monologues mettant en valeur les grandes voix de l’époque. L’un des sommets de la partition réside dans celui de Dom Pedro au début de la deuxième entrée (l’Espagne). Cette musique nocturne sur une basse de passacaille permet à Anders J. Dahlin de nous enchanter : noblesse, diction impeccable, couleurs, tout est réuni pour nous satisfaire. Si les plaintes de Doris (scène finale de la France) - ou d’Octavio (scène finale de l’Italie) témoignent du métier du musicien, elles sont toutefois éclipsées par les pages signées d’André Cardinal Destouches, étudiant alors auprès de Campra, qui avait su déceler un incroyable talent chez ce mousquetaire devenu musicien. Voilà qui nous vaut un merveilleux Paisibles lieux (scène II de la France) où Heather Newhouse campe une Céphise délicieuse. Caroline Mutel s’avère impérieuse en Vénus comme en Roxane, ce qui sied très bien à ces deux rôles. Isabelle Druet triomphe, quant à elle, en Zaïde avec l’air introductif Mes yeux, ne pourrez-vous jamais absolument parfait, l’osmose entre voix et accompagnement orchestral s’avérant totale. Elle incarne par ailleurs une Discorde impressionnante, digne d’une scène infernale de tragédie en musique. Nicolas Courjal (qui incarne tour à tour Silvandre, Dom Carlos et Zuliman) nous comble à chacune de ses interventions : son timbre chaud et la beauté de sa voix de basse-taille mériteraient d’être sollicités pour quelque rôle à venir dans une tragédie en musique.

Enfin, l’exotisme plus ou moins lointain participe de cette recherche de maintenir le public constamment en éveil et de le convier à un voyage au cœur de cette carte du tendre européenne. Campra possède le don du charme mélodique immédiat. Est-il possible de résister à l’air de l’Espagnole El esperar ? Comment ne pas succomber à l’entrain de l’aria da capo Ad un cuore tutto geloso ou celle de la femme du bal Si scherzi, si rida, où les voix féminines du plateau rivalisent de grâce ? Le dépaysement est encore accru dans la dernière entrée, consacrée à la Turquie. L’emploi de la langue franque (langue des marchands des bords de la Méditerranée) de la fête des Bostangis rappelle la Turquerie du Bourgeois Gentilhomme, le burlesque en moins, les paroles du livret (non traduites ici malheureusement) s’affirmant comme louange au Sultan avec pour conclusion Et que le Ciel fasse toujours fleurir, Et ses jardins et son Empire. Jérémie Delvert campe un Bostangis (jardinier du Sultan) très convaincant par sa présence vocale affirmée.

Le chœur est partout excellent. Réunissant dix-huit chanteurs, il se voit confier neuf interventions, dont beaucoup de rondeaux. L’écriture, souvent verticale, met en valeur les effets de masse mais ne rechigne pas à quelques développements plus contrapuntiques (belles vocalises passant aux différents pupitres sur Qu’il vous enchaîne à la fin du prologue) ou à quelques allègements de texture (effets de dialogue grand chœur/petit chœur dans Aimez belle bergère, du divertissement de la France). Là aussi, il s’avère bien difficile de résister à l’allant du couple de chaconnes (l’une en ré majeur et l’autre en ré mineur) qui animent le divertissement des Masques dans l’entrée consacrée à l’Italie. Certaines voix (fort belles) s’extraient parfois du chœur, souvent pour parodier des danses qu’accompagnent des strophes chantées dans les divertissements (Rigaudon : Soupirons tous, suivons l’Amour sans nous contraindre, de la France).

Quant aux Nouveaux Caractères, sous la direction inventive de Sébastien d’Hérin, peut-on trop vanter leur réussite confondante ici ? J’avais, découvert (en 2004) cet ensemble à Rennes dans des extraits d’Énée et Lavinie (Collasse encore, qui attend toujours sa réhabilitation !), puis ensuite dans une Égine de Colin de Blamont, de très belle tenue ou encore Scylla et Glaucus (Jean-Marie Leclair, chroniqué dans ces colonnes), qui de mon point de vue, un peu en retrait vocalement parlant par rapport à la version mythique de Gardiner, s’avérait magistrale sur un plan instrumental. A ce titre, Christophe Robert, le premier violon de l’ensemble, livre des éléments d’explication des plus intéressants dans la notice, au sujet des coups d’archets et de la technique utilisée pour jouer ces pages, en allant puiser aux sources de l’époque, permettant ainsi de trouver des phrasés idoines à bien des danses qui vivent ici de façon magnifique. Les couleurs, les tempi, l’articulation, tout s’anime, du moindre accompagnement aux chorégraphies les plus élaborées avec une texture sonore riche et sensuelle. Écoutez à la scène troisième de la Turquie l’emblématique passacaille, qui n’est pas sans rappeler celle d’Achille et Polyxène de Lully) dont elle partage la tonalité (la majeur), le motif initial et le procédé vocal, à savoir un coryphée repris par un petit ensemble choral. Quelle jouissance quand, après avoir goûté les parfums de la riche texture à cinq à la française de la danse, on se laisse subjuguer par le chant des sultanes (petit chœur à deux voix de dessus amplifiant les interventions de Roxane) !

On ne saurait donc trop se réjouir de disposer enfin d’une version de très haut vol pour une œuvre incontournable du répertoire de l’Académie royale de musique ! En effet, si Marc Minkowski avait en 1993 quasiment exhumé l’œuvre (oublions les extraits lourds et frustrants de la version Leonhardt malgré la présence de Rachel Yakar), malgré William Christie avec l’Académie baroque européenne d’Ambronay (assez décevante au demeurant, en 2005) ou plus récemment une production à Sans-Souci à l’initiative du Centre de Musique Baroque de Versailles avec une très belle distribution (malheureusement non enregistrée, mais dont on pourra lire le compte-rendu sur notre site), il aura fallu attendre un quart de siècle pour bénéficier d’une édition CD à la hauteur du chef d’œuvre que constitue L’Europe galante. Nos plus chaleureux remerciements s’adressent donc au chef Sébastien d’Hérin qui réalise là un coup de maître mais aussi à Laurent Brunner et son équipe pour cette nouvelle collection Château de Versailles Spectacles à la programmation audacieuse. Enfin soulignons le soin éditorial apporté au coffret. Quelle belle idée d’avoir repris les armes de France du rideau de scène de l’opéra royal comme logo ! Et félicitons les graphistes, à l’heure où tant de pochettes laides s’étalent, d’avoir mis à l’honneur François Boucher : en écho à la scène finale du chef d’œuvre de Campra, Vénus triomphe et les Nouveaux Caractères avec elle.

Publié le 27 nov. 2018 par Stefan Wandriesse

©

©