Passion selon saint Jean - Bach

©Jeanne-Marie Boesch

©Jeanne-Marie Boesch Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 12 mars 2022

Lieu: Chapelle Royale du Château de Versailles

Programme

- Jean-Sébastien Bach : Passion selon saint Jean, BWV 245

Distribution

- Julien Prégardien (L’Evangéliste)

- Huw Montague Rendall (Jésus)

- Christian Immler (Pilate)

- Ying Fang, Paul-Antoine Bénos-Djian, William Shelton, Perrine Devillers, Pierre Virly (Pierre) dans divers arias

- Ensemble Pygmalion :

- Choeurs :

- Sopranos : Caroline Arnaud, Perrine Devillers, Anne-Emmanuelle Davy, Alice Foccroulle, Marie Plannisek

- Altos : Tobias Knaus, Pauline Leroy, Marie Pouchelon, Clémence Vidal

- Ténors : Didier Chassaing, Constantin Goubert, Laurence Kilsby, Randol Rodriguez

- Basses : Jean-Michel Durang, Geoffroy Heurard, Guillaume Olry, René Ramos Premier, Pierre Virly

- Orchestre :

- Violons I : Louis Creac’h, Sandrine Dupré, Beatrice Linon, Yukiko Tezuka

- Violons II : Yoko Kawakubo, Gabriel Ferry, Izleh Henry, Raphaëlle Pacault

- Altos : Fanny Paccoud, Katherine Goodbehere, Marta Paramo

- Viole de gambe : Julien Leonard

- Violoncelles : Antoine Touche*, Julien Barre

- Contrebasse : Thomas de Pierrefeu*

- Flûtes : Georgia Browne, Anne Parisot

- Hautbois : Jasu Moisio, Lidewei de Sterck

- Basson : Evolène Kiener

- Orgue : Joseph Rassam*

- Clavecin : Ronan Khalil*

- Théorbe : Thibaut Roussel

- * : continuo

- Direction : Raphaël Pichon

L’âme face au message de la croixL’idée était lumineuse : proposer, en cette veille de la Pâques 2022, un Triptyque de la vie du Christ peint avec les notes de Johann Sebastian Bach (1685-1750). Tous les auspices étaient favorables. Un cadre d’une splendeur exceptionnelle : la Chapelle royale du château de Versailles. Un ensemble et un chef qui se sont pris de passion pour le Cantor de Leipzig : Raphaël Pichon et son Ensemble Pygmalion. Une pandémie qui pâlit et un public impatient de retrouver ses artistes.

Malheureusement, la marche du monde en a décidé autrement. En réaction à la volonté de puissance déchaînée, les dirigeants de l’Union Européenne ont préempté le domaine de Versailles. Le concert de 11 mars est annulé. Le Christ ne naîtra pas, en musique, à Versailles. Signes annonciateurs des événements à venir, seule sa Passion et sa Résurrection y trouveront un espace d’expression.

Fort heureusement pour les mélomanes, le programme complet peut être écouté sur la plateforme ARTE concert. Qu’il ait résonné à la Philharmonie de Paris (du 19 au 21 février 2022) ou qu’il ait été enregistré à l’Auditorium de Bordeaux (du 24 au 26 février 2022), il se fait connaître sous le titre Christus, trilogie sacrée. Pourtant, à contenu identique, il change curieusement de dénomination à Versailles. La dynamique d’une trilogie se fige alors dans la forme plus statique d’un triptyque. Et la dimension sacrée du Christus (dont le titre se réfère probablement aux trois parties de l’oratorio Christus (1866) de Franz Liszt) s’efface au profit d’une démarche narrative (la vie du Christ). Pourquoi cela ?

L’énoncé du projet de Raphaël Pichon nous éclairera peut-être sur ses intentions. Il s’en est ouvert à Julien Nicolaou (Telerama-Sortir, 16 février 2022). Voici l’essentiel de son propos. Dans cette « exploration des grands chapitres de la vie du Christ…, nous cherchons à démontrer l’extraordinaire variété des contrastes, la vivacité et la richesse du langage de Bach, sa faculté inouïe de donner une tension propre à un récit, de nous guider et de nous emmener d’un bout à l’autre d’une œuvre ». Par quel moyen entend-il révéler la foi enveloppée dans les œuvres choisies ? En mettant en valeur la qualité de l’écriture musicale, répond-il, en substance : « Bach cherche à nous convaincre… Sa principale caractéristique, c’est d’être capable d’user de tous les artifices, de tous les mécanismes de son horlogerie pour les mettre au service d’un langage le plus direct possible, qui puisse nous frapper en plein cœur et nous démontrer sa foi ». Ainsi, tout du moins lors de cet entretien, Raphaël Pichon déclare concentrer son attention sur le langage musical du compositeur.

© Jeanne-Marie Boesch

Cette primauté accordée à l’éloquence musicale, nous l’avons éprouvée à l’écoute de l’interprétation des œuvres inscrites au programme des 12 et 13 mars 2022 en la Chapelle royale de Versailles. La haute technicité des interprètes, instrumentistes, solistes et chœurs, nous a assurément éblouis. De même, sommes-nous admiratifs de la virtuosité à laquelle ont été contraints les artistes pour que soit préservé l’équilibre de l’édifice sonore régulièrement soumis à l’épreuve de la vélocité. Or, « les Passions de Bach qui se déroulent parallèlement sur deux plans, celui, objectif, de l’histoire et celui, subjectif, de la vie intérieure, sont à la fois des drames sacrés et des poèmes mystiques où médite et se confesse l’âme chrétienne » (Boris de Schloezer, Introduction à J.S. Bach, PUR, 2009). Sur le plan dramaturgique, nous avons ovationné les performances individuelles et collectives mais avons davantage peiné à entrer dans les espaces de spiritualité que Bach aménage dans ses opus sacrés.

Prenant appui sur l’exaltante interprétation de la Johannes-Passion BWV 245 si énergiquement conduite par Raphaël Pichon, nous tenterons d’examiner les deux leviers de la prédication selon Bach : Singen und Sagen. Chanter et prêcher. Ou comment l’écriture de Bach parle autant aux sens qu’à l’intelligence. Avec une certaine fougue, André Pirro (1869-1949) en énumère les ressorts dans sa thèse de doctorat : « Bach s’est proposé d’être le chantre de l’Ecriture… Profondément attaché à la religion évangélique, il juge indispensable, pour l’édification des fidèles, que le texte saint agisse sur eux dans sa plénitude, et leur aille au cœur. Il s’exalte à la pensée de leur transmettre cette substance sacrée… Comme un prédicateur populaire aux redites véhémentes, à la mimique hardie, Bach joint à chaque parole un grand geste qui l’implante et qui l’explique, afin que tous la méditent » (L’esthétique de Jean Sébastien Bach, 1907).

Dans notre exploration, nous ferons l’impasse sur l’historique du genre musical des Passions. Car nous en avions esquissé les grandes lignes lorsque nous avons visité celles de Heinrich Schütz (notre chronique) ou les variantes imaginées par Georg Philipp Telemann (notre chronique) ou Gottfried Heinrich Stölzel (notre chronique). Nous nous limiterons donc à l’évocation du contexte dans lequel Bach se met au travail.

Tous les ans, à Leipzig, notamment à la Nikolaikirche (église saint Nicolas - le patron des marchands - qui est alors l’église principale de la ville), on chantait la traditionnelle Passion selon saint Matthieu le dimanche des Rameaux et sa version johannique le Vendredi Saint. Elle avait pour support une partition destinée une voix (et quelques interventions polyphoniques) de Johann Walter (1496-1570). Celui-là même que Martin Luther (1483-1546) avait chargé de composer le premier recueil de chants polyphoniques de la nouvelle Eglise réformée (le Geistlich Gesangbüchlein préfacé par le réformateur lui-même).

Portrait de Salomon Deyling © The Trustees of the British Museum

La Semaine Sainte 1721 voit se tourner la page de la tradition. L’année même où le surintendant Salomon Deyling (1677-1731) prend ses fonctions de pasteur de la Nikolaikirche. Curieusement, ce « tenace défenseur de l’orthodoxie luthérienne » (Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach, Fayard, 1979) autorise l’exécution d’une Passion en style d’oratorio. A-t-il été saisi d’un goût soudain pour la nouveauté ? Nous penchons davantage en faveur d’une opération opportuniste. En effet, depuis près de vingt ans, des concerts de musique religieuse aux accents opératiques étaient organisés en l’église de l’Université (par les étudiants du Collegium Musicum créé en 1702 par Telemann) ainsi qu’en la Neukirche (l’église nouvelle, la quatrième église luthérienne de Leipzig). John Eliot Gardiner rapporte que, en 1717, alors que « les rites séculaires prévalaient » à la Thomaskirche (église saint Thomas), « un oratorio de la Passion figuré, avec accompagnement instrumental, est exécuté (à la Neukirche) pour la première fois dans l’histoire de la ville : la Passion de Brockes mise en musique par Telemann » (Musique au château du ciel, Flammarion, 2014). La foule s’y presse. Et « bien que le service durât plus de quatre heures, tout le monde resta jusqu’à la fin », rapporte le jeune étudiant en théologie, Gottfried Ephraim Scheibel (1696-1759) cité par Gardiner.

Le surintendant devait réagir. Il est donc décidé d’interpréter une Passion en musique durant les Vêpres du Vendredi Saint. D’abord en la Thomaskirche puis, l’année suivante, en la Nikolaikirche. Johann Kuhnau (1660-1722) ouvre la voie avec sa Markus-Passion (perdue) exécutée à la Thomaskirche, le 11 avril 1721. Cette même Passion sera probablement reprise en 1722 à la Nikolaikirche (Kuhnau est mourant) ainsi qu’en 1723, à nouveau à la Thomaskirche (le poste de Cantor est toujours vacant à la suite des désistements successifs de Telemann, de Christoph Graupner (1683-1760) et de quelques autres musiciens, moins connus de nos jours). La partition de la Johannes-Passion de Bach sera donc la seconde à être créée dans une église de Leipzig. Une ville prestigieuse, rappelle en passant Gilles Cantagrel : « vieille cité universitaire de haute renommée.., centre spirituel du luthérianisme et première place commerciale de l’Allemagne » (Bach en son temps, Fayard, 1997).

Cette évolution a néanmoins rencontré quelques résistances, raconte le théologien piétiste Christian Gerber (1660-1731) dans son Historie der Kirchlichen Ceremonien in Sachsen/ Histoire des cérémonies liturgiques en Saxe (1732) : « A présent on commence à exécuter très artistiquement, avec force instruments, le récit de la Passion, qui était autrefois chanté de simplici & plano (en plain-chant), avec simplicité et ferveur, et, de temps à autre, à y insérer une courte strophe d’un cantique de la Passion, que toute l’assemblée chante également… Quand, dans une grande ville, cette musique de la Passion, avec ses douze violons, de nombreux hautbois, bassons et bien d’autres instruments, fut exécutée pour la première fois, bien des gens furent étonnés, ne sachant qu’en penser… « C’est comme si on était dans un opéra ou une comédie » (s’exclame une vieille et noble veuve)… Il est vrai qu’il y a quelques âmes qui prennent plaisir à de telles choses vaines, surtout si elles sont de tempérament sanguin et enclines aux plaisirs » (traduit et cité par John Eliot Gardiner). C’est probablement dans un climat analogue que, le 7 avril 1724, en la Nikolaikirche, Bach fera entendre la première des Passions de sa composition.

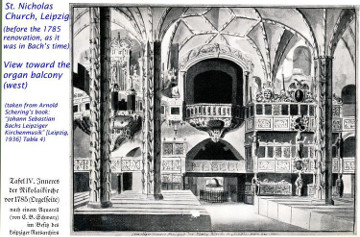

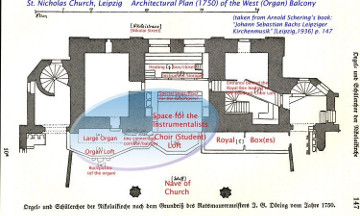

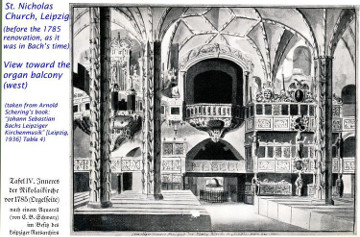

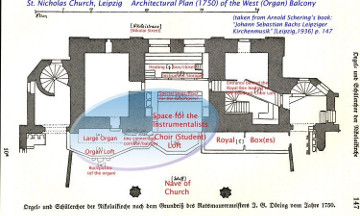

Eglise saint Nicolas : vue de la tribune d’orgue – Bach cantatas Website

Prenant probablement en compte les réactions mitigées soulevées par l’introduction d’une nouvelle forme de Passionsmusik dans les églises de sa ville, le bourgmestre de Leipzig, Adrian Steger, prévient le futur Cantor, le jour même de son élection (22 avril 1723) : « s’il devait produire des compositions musicales, elles ne devraient pas être trop théâtrales » (Procès-verbal de l’élection du nouveau cantor, Leipzig, 22 avril 1723 in Bach en son temps, Gilles Cantagrel). Bach en convient : « pour contribuer au maintien du bon ordre dans ces églises, j’aménagerai la musique de telle sorte qu’elle ne dure pas trop longtemps, qu’elle soit aussi de nature telle qu’elle ne paraisse pas sortir d’un théâtre, mais bien plutôt qu’elle incite les auditeurs à la piété », précise-t-il dans sa Contre-lettre définitive d’engagement du nouveau cantor (5 mai 1723). Un engagement partiellement tenu dans sa première Passion. Non pas sur l’ampleur de l’ouvrage, mais sur la ferveur qu’elle dégage.

Tout au long de son mandat, Bach sera placé sous surveillance. La censure municipale s’exercera d’abord sur les textes car les autorités de la ville veillent à leur orthodoxie. Cette inspection sera d’autant plus pointilleuse que, pour les oratorios mais aussi les cantates, les textes « étaient imprimés en petits fascicules que les auditeurs avaient entre les mains pendant l’exécution musicale » (Gilles Cantagrel).

Le texte de la Johannes-Passion a-t-il souffert de la tutelle des censeurs ? Nous l’ignorons. Pour autant, chacune de ses versions postérieures a probablement été scrutée avec attention. Jusqu’à la cinquième prévue pour le Vendredi Saint de 1739. A ce moment-là, Bach travaille à la préparation de la partition lorsqu’une injonction lui est remise. Elle lui interdit d’exécuter cet opus « jusqu’à ce que l’on eût reçu l’autorisation ordinaire ». Agacé, il proteste : « si les hésitations étaient provoquées par le texte, ce texte avait déjà été chanté plusieurs fois ». Au final, seule une copie largement inachevée est parvenue jusqu’à nous et la cinquième version n’a peut-être jamais été entendue.

Revenons à la version originelle. Pour composer le scénario, Bach réalise un montage de fragments de textes bibliques, de couplets poétiques et d’extraits de cantiques. Les plus curieux d’entre nous trouveront, dans la biographie du Cantor (Tome 2) publiée par Alberto Basso, la source de chacun de ces soixante-huit fragments regroupés en quarante numéros.

En examinant ces textes, nous distinguons clairement deux tectoniques à l’œuvre.

D’une part, le récit historique nourri, pour l’essentiel, par l’Evangile de Jean (18, 1 à 40 et 19, 1 à 42). A deux exceptions près qu’il emprunte à Matthieu : les pleurs de Pierre (26,75) et les rideaux du temple se déchirant après la mort du Christ (27, 51 à 52). Bach les introduit dans son oratorio pour épaissir le registre du pathétique. En toute logique, trois grands types de rôles tissent la narration. L’Evangéliste dans ses récitatifs. Les acteurs individuels de l’événement (soliloquentes) dans les scènes de dialogue. Enfin, les « personnages collectifs » (turba) dont les chœurs représentent deux catégories antagoniques : les groupes hostiles à Jésus et la voix des fidèles en prière.

Or cette seconde incarnation du chœur participe d’une seconde ligne de force de l’oratorio : le Christ et l’âme du fidèle cheminent, côte à côte, sur le chemin spirituel de la Via Cruxis (chemin de croix). De fait, l’enchaînement des textes chantés est conforme au guide des bonnes pratiques luthériennes en matière d’exercices spirituels : lire (le récit évangélique), méditer (aria et arioso) et prier (choral). Par ailleurs, ce cheminement intérieur franchit les quatre étapes essentielles de « la vraie pénitence » selon les enseignements du Réformateur : la contrition (entendue comme « la douleur ou la terreur qu’on ressent à cause du péché »), la foi en l’Evangile (les enseignements du Christ énoncés dans le texte de l’Evangile), la foi en l’absolution (« c’est-à-dire la certitude que le péché nous est remis et que la grâce nous est acquise par le Christ »)… et, « après cela, on doit aussi s’amender et renoncer au péché » (Confession d’Augsbourg, 1530). Résumons cela en quatre instantanés prélevés dans la Johannes-Passion. La contrition : « C’est moi, moi et mes péchés… qui ont provoqué sur toi la misère qui te frappe et ton affligeant martyre » (choral n°11). La foi en l’Evangile : « O Christ, Fils de Dieu, aide-nous par ton amère souffrance à t’être toujours soumis » (choral n°37). La foi en l’absolution : « Pour me délier des liens de mes péchés, mon Sauveur est enchaîné » (aria n°7). La renonciation au péché : « Ô homme, exerce la justice, l’amour de Dieu et des hommes, meurs ensuite sans chagrin » (choral n°28). Pour finalement s’incliner devant le Dieu de la consolation ultime (n°40). Précisons que, pour la numérotation des pièces, nous nous sommes référés à la classification établie par la NBA (Neue Bach-Ausgabe/ Nouvelle Edition Bach).

Ces thématiques se nourrissent à la confluence de deux sources.

La théologie luthérienne, d’abord. Plus précisément, la Theologia Cruxis. Celle que, au terme de la dispute de Heidelberg (avril 1518), Martin Luther considère comme l’épicentre d’une théologie véritable. Il en précisera le contenu dans le Sermon sur la contemplation de la sainte passion du Christ (1519) qui fera office de fil conducteur dans notre cheminement au cœur de l’opus. Pour l’instant, nous n’en retiendrons qu’une phrase : « Si donc quelqu’un médite la passion du Christ un seul jour, une heure, ou même un quart d’heure, nous dirons ouvertement que cela est mieux que de jeûner une année entière, de prier quotidiennement tout le psautier, ou même d’entendre cent messes » (X). En d’autres termes, Luther estime que c’est sur la croix que « Dieu lui-même s’y révèle sous la forme même de son contraire… : non pas sous la marque de la force et de la puissance, mais sous la marque de la faiblesse et de la mort » résume Elian Cuvillier (La « théologie de la croix » comme clé de lecture de l’évangile de Marc, 2002). C’est pourquoi ce chemin de croix raconté en musique traverse plusieurs champs de la théologie luthérienne : l’humble soumission du solus Christus dont le sacrifice permet à la grâce (sola gratia) de sauver l’homme de foi (sola fide), pourvu qu’il emprunte, à son tour, le chemin du pénitent par la contrition, la foi et dans l’espérance de l’absolution. Ainsi mesure-t-on mieux l’importance d’une Passion dans la religiosité luthérienne.

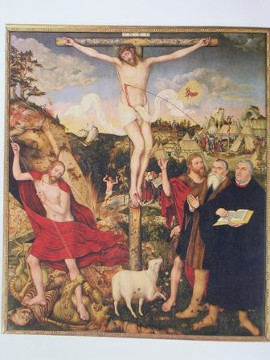

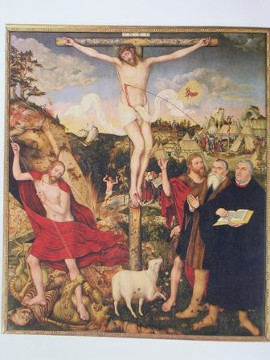

Lucas Cranach : Luther et Cranach au pied du crucifix (retable de Weimar)

Bach ouvre, en sus, un espace de conversion aux luthériens de tendance piétiste. En effet, pour les fondateurs de ce courant spirituel, particulièrement Philipp Jacob Spener (1635-1705), l’expérience personnelle d’une véritable conversion constitue le fondement de toute connaissance théologique. Et quelle plus belle conversion sinon celle qui est obtenue en posant ses pas dans ceux du Sauveur en route vers la croix ? Un autre inspirateur du courant piétiste, Johann Arndt (1555-1621) prône également cette intimité mystique avec le Christ. Pour la faciliter, il recommande une forme d’introspection quotidienne qu’il nomme Einkehr (entrée en soi-même). Une étape indispensable pour mieux se consacrer à l’imitation de Jésus, enseigne-t-il. Rien qui ne contredise cependant le message de Luther dans son Sermon de la Passion : « l’utilité des souffrances du Christ, c’est justement et presque uniquement que l’homme apprenne à se connaître soi-même » (VIII). A l’intention de cette catégorie de fidèles, Bach ménage de nombreuses pauses méditatives et contemplatives dans ses arias et ariosi.

Eglise saint Nicolas : le placement des chanteurs et instrumentistes - Bach cantatas Website

Leipzig, le 7 avril 1724. Il est 14 heures, heure habituelle du début des vêpres (selon le document Der Gottesdienst in Leipzig im 18. Jahrhundert publié par l’Institut für Praktische Theologie de Salzburg dans lequel figurent également les renseignements suivants). Le clergé, les musiciens, les fidèles ont pris place dans la Nikolaikirche. Le début des Vêpres du Vendredi saint est imminent. Selon le mémoire dressé par le sacristain de la Thomaskirche, Johann Christoph Rost, voici comment s’était déroulée la liturgie des Vêpres lorsque, pour la première fois en 1721, une Passion en musique (in der vesper die Passion zum ersten mahl Musicirt) a été interprétée : sonneries de toutes les cloches – chant des sept strophes (sur les sept plaies du Christ) du choral Da Jesus an dem Creutze stund (Alors que Jésus se tenait en croix) – première partie de l’oratorio (musicirt Passion) – conclusion de la première partie, chant de « l’Agnus Dei » luthérien : O Lamb ( !) gottes unschuldig (O innocent Agneau de Dieu) – le pasteur monte en chaire – choral Herr Jesu Christ dich zu uns wend (Seigneur Jésus Christ, tourne-toi vers nous) chanté avant la prédication – sermon d’une durée moyenne de une heure à une heure trente – après le sermon, deuxième partie de l’oratorio – à sa conclusion, chant du motet Ecce quomodo moritur justus – collecte (exhortation à la prière silencieuse) puis chant conclusif Nun danket alle Gott (Maintenant, rendons tous grâce à Dieu).

Le schéma était-il identique en 1724 ? Aucune source ne le confirme mais, manifestement, Raphaël Pichon s’en inspire lorsqu’il construit son programme. Cependant, une reconstitution historique (même lointaine) n’entre pas dans le projet de Raphaël Pichon (voir, à ce propos, notre entretien avec Sébastien Daucé). Comme nous le lisions en filigrane dans son entretien avec Julien Nicolaou, il entend magnifier Bach dans son œuvre et non Bach en son temps. Il extrait donc la Passion du cadre liturgique auquel elle était destinée et en réoriente la finalité afin de nous permettre de « voir l’action avec nos oreilles », comme l’exprime Thomas Seedorf dans le livret de la Johannes-Passion dirigée par Philippe Herreweghe (Harmonia Mundi, 2010).

O Traurigkeit, O Herzeleid ! Une voix d’ange venue de nulle part saisit le public. « Quelle tristesse, quel déchirement » déplore-t-elle dans cette touchante élégie. Les huit strophes de cet air plaintif évoquent la mise en terre d’un défunt (Klägisches Grab-Lied). Deux poètes ont contribué à leur rédaction : le jésuite Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) pour la première strophe (1628) et le poète luthérien Johann Rist (1607-1667) pour le sept suivantes (1641). En revanche, l’auteur de la mélodie est anonyme. Très tôt, cet hymne est inscrit au programme des œuvres chantées le Vendredi saint, sans accompagnement musical (am stillen freytag zu singen). D’ailleurs, le sacristain de la Thomaskirche de Leipzig confirme que, avant 1721, il suit traditionnellement le chant Ecce quomodo moritus justus. Sa tonalité de fa mineur « exprime parfaitement une mélancolie noire et incurable ». Cette analyse de Johann Mattheson (1681-1764) dans sa redécouverte de l’orchestre (Das neu-eröffnete Orchestre - 1713) s’applique parfaitement à cette pièce accablée de chagrin.

Dans sa plainte languissante entrecoupée de silences douloureux, l’ange (la voix si juste de Perrine Devillers, pensons-nous) interpelle l’assemblée : n’y a-t-il pas matière à se lamenter lorsqu’un père doit porter son unique enfant au tombeau ? Deux autres strophes (sur les huit) que nous avons identifiées (car le programme distribué ne contient pas les textes) sont portées par un chœur a cappella. Elles ont été fort judicieusement choisies par Raphaël Pichon car elles posent (à l’intention d’un public germanophone) les deux piliers principaux de la théologie de Bach. Dans le premier (strophe 3), le chœur reconnaît amèrement que, par ses péchés, l’humanité est seule responsable de ce forfait funeste. Dans le second (strophe 5), il admet que la foi puisse être ébranlée par ce sinistre spectacle et que tout ce qui vit sur terre doit plaindre ce père endeuillé. La tonalité et le tempo sont funèbres. Chaque mot est ciselé avec une telle précision que chacun d’eux frappe avec insistance à la porte de l’âme.

Une âme aussitôt appelée par Raphaël Pichon à se mettre en route pour accompagner Jésus en route pour Jérusalem. Un premier extrait de la cantate BWV 159 Sehet ! Wir gehn hinauf gen Jerusalem (Voyez ! Nous montons vers Jérusalem) évoque les heures qui ont précédé l’arrestation de Jésus. Celui-ci annonce à l’âme qu’il va se rendre à Jérusalem pour y être mis à mort. L’âme affligée est placée devant un dilemme. Elle tente d’abord de le dissuader, tant la « montagne gigantesque de mes péchés » rendra difficile sa mission salvatrice. Pour autant, Jésus ne doit pas reculer car seul son martyre lui ouvrira la voie du salut. Elle l’accompagnera donc, lui offrant son cœur pour tombeau (Sollst du dein Grab in mir erlangen). Pour Gilles Cantagrel (Les cantates de J.S. Bach, Fayard, 2010), cette cantate « suivrait de moins d’un an la troisième exécution de la Passion selon saint Jean, le 26 mars 1728 en l’église Saint-Nicolas ».

En guise de préambule de la Passion, le programme retient de cette cantate un récitatif suivi du choral final (nous semble-t-il car non précisé dans le programme). Dans le récitatif aux accents doloristes, l’âme renonce au poison de la volupté (den Gift de Wollust) pour se réfugier dans les larmes en attendant le jour de sa délivrance. Un jour qui point au revers des plaintes poignantes du hautbois. Es ist vollbracht. Tout est accompli, chantera la basse dans un mélange de sérénité et d’appréhension. Au prix de la souffrance, l’humanité est libérée du péché originel. Sur un mélisme radieux, l’âme s’empresse de remercier Jésus avant de s’endormir, rassurée, au son d’une ritournelle aux allures de berceuse. Dans le choral conclusif, le prédicateur Paul Stockman (1603-1636) tire les enseignements de la Passion du Christ. Dans son poème Jesu Leiden, Pein und Tod (Les souffrances, les tourments et la mort de Jésus) publié en 1633 pour le dimanche des Rameaux, il raconte la Passion du Christ en trente-quatre strophes. La trente-troisième, qui couronne notre cantate, expose en termes poétiques le paradoxe de la Theologia Crucis de Luther : les épreuves subies par le Christ (Jesu, deine Passion) mettent mon cœur en joie (ist mir lauter Freude) car elles ouvrent à l’espérance de mon salut (in dem Himmel eine Stätt mir deswegen schencke). La mélodie du chantre Melchior Vulpius (1570 ?-1615) charge cette poésie d’un supplément d’âme (pour mémoire, rappelons que ce compositeur, aujourd’hui oublié, est également l’auteur d’une Passion selon saint Matthieu polyphonique, la première jamais jouée en Finlande). Son harmonisation et son tempo expriment ostensiblement un parti pris théologique. Car, loin de la tonalité triomphale qu’adopterait la Theologia gloriae des scolastiques (enseignée dans les Universités du Moyen Age), Bach se prononce pour la Theologia crucis des luthériens en réalisant une alchimie sonore entre la gravité du péché et la plénitude du pardon.

Voici que les instruments prêtent leurs voix aux protagonistes. Les violons tourbillonnants révèlent l’angoisse de Jésus tandis que les hautbois expriment, par leurs dissonances, la détresse de l’âme affligée. Cette ouverture instrumentale véhémente décrit les affects autant qu’elle agrippe l’auditoire pour l’entraîner dans ses flots de doubles croches aux accents pathétiques. Violence. C’est le mot que nous avons noté en entendant les instrumentistes électrisés par Raphaël Pichon. Nous sommes fascinés par la ligne de basse. Elle cogne implacablement, répétant inlassablement la même note, avant de sombrer chromatiquement dans les abîmes des ténèbres. Bach façonne sa vision du tragique avec les coloris que lui procurent la tonalité en si mineur : « si mineur est bizarre, morose et mélancolique, ce pourquoi il ne se présente que rarement » décrypte Johann Mattheson.

Sans transition, le chœur des fidèles sublime le tragique en célébrant la victoire prochaine d’un Christ en majesté. Dans ce grandiose concert de voix et de sons, Bach impose d’emblée une vision glorieuse de la marche du Christ vers la croix. Car son martyre triomphera des forces du Mal. La structure en trois mouvements du chœur introductif insiste sur la gloire du Seigneur (Herr). A ce propos, Gilles Cantagrel (Passions, messes et motets, Fayard, 2015) observe que le mot Herr et ses dérivés (Herrscher/ maître, herrlich/ resplendissant, verherrlicht/ glorifié) sont ornés de « vocalises tournoyantes ». De fait, à partir de ce seul mot, Bach sature l’espace sonore de ce premier mouvement. De bout en bout, le tempo est soutenu, imperturbablement battu par des notes répétées au moyen desquelles Bach représente la Loi Divine. Il impose ainsi un climat aussi confiant qu’enthousiaste. A une exception notable près. Lorsque, dans la seconde section, Bach souligne, par un tempo contenu, la grande humiliation (in der grössten Niedrigkeit) à laquelle le Christ se soumettra pour pouvoir remplir sa mission salvatrice. La reprise da capo de la section initiale efface, dans l’immédiat, le spectre du sacrifice pour ne penser qu’au triomphe final.

L’arrestation de Jésus (n°1 à 5)

Julien Prégardien s’avance. Sa diction, ses intonations, ses phrasés sont impeccables. Il sera un conteur d’autant plus imposant qu’il interprète le rôle de l’Evangéliste sans le secours d’aucune partition. Huw Montague Rendall lui fait face. Il incarne un Jésus magistral, presque réel, parfaitement à l’aise dans les habits du personnage mystique. Justesse de ton et sensibilité authentique caractérisent ses interventions.

Jésus fait face une cohorte agitée chargée de l’appréhender. De cette scène, nous retiendrons les deux brèves mais véhémentes interventions du chœur qui lacèrent le récit. Deux éclairs homophoniques ajustés au millimètre.

Les quinze strophes du choral Herzlieber Jesu, was hast du verbrochen (Jésus bien aimé, quel est ton crime ?) du pasteur et poète Johann Heermann (1585-1647) invitent maintenant le fidèle à un examen de conscience. En retenant la septième strophe, Bach en résume les termes : si Jésus est condamné, c’est à cause de mes péchés. Au demeurant, une thématique largement commentée dans le Sermon de Luther : « Il faut que tu te représentes au fond de toi-même, et sans en douter, que c’est toi qui martyrise ainsi le Christ, car il est certain que tes péchés ont provoqué cela » (V). Raphaël Pichon brise, par un silence prolongé, la mélodie publiée en 1640 par Johann Crüger (1598-1662) dans laquelle il matérialise le caractère antinomique de la situation : le vrai coupable n’est pas celui qui va mourir. Le tempo est délibérément contenu pour permettre au fidèle de s’imprégner du caractère paradoxal de la situation et interroger sa propre conscience.

Lorsque Pierre se saisit de son épée pour défendre Jésus, il révèle, en quelque sorte, le caractère passionné de la nature humaine. Jésus l’arrête, lui rappelant l’obéissance qu’il doit à son Père. Un exemple que, désormais, chaque fidèle déclare vouloir suivre lorsqu’il entonne (mentalement) le Notre Père luthérien. Bach emprunte, en effet, la quatrième des neuf strophes du Vater unser im Himmelreich (Notre Père, qui est au royaume des cieux) dont Luther avait écrit les paroles pour faciliter l’assimilation des enseignements contenus dans son Petit catéchisme (1529). Dans ce choral, par l’entremise du chœur, l’assemblée fait allégeance à la volonté divine. Une soumission que Raphaël Pichon souligne par un tempo révérencieux et une intensité sonore dans laquelle résonne une foi paisible.

Jésus fait face à ses juges : Anne (n°6 à 14)

Jésus est présenté à Anne, beau-père du grand prêtre en fonction cette année-là. Celui-là même qui avait conseillé qu’un homme meure pour le peuple (Es wäre gut, dass ein mensch würde umbracht für das Volk), souligne l’Evangéliste.

Une aria se concentre d’abord sur les liens qui entravent Jésus. Confiée à une voix d’alto (« l’âme souffrante » dans la symbolique traditionnelle), ce texte, emprunté au poème de la Passion de Barthold Heinrich Brockes (1680-1747), transpose l’image physique des cordes en une représentation des chaînes qui attachent le pécheur à ses vices. En trois touches, Bach peint la scène. Dans les ritournelles, par un jeu d’imitations, deux hautbois tressent les fils de la corde qui ligotent le Christ en même temps que leurs longues plaintes dans les aigus renvoient l’écho des souffrances qu’il endure. L’agitation du continuo réfléchit le caractère dramatique de la scène autant qu’elle témoigne des troubles de l’âme. Quant à la voix argentine de Paul-Antoine Bénos-Djian, souvent tremblante et à la phonétique germanique amendable, elle amplifie cet effet de trouble. Von den Stricken meiner Sünden. Par ses multiples reprises, cette interrogation prend une tournure obsessionnelle : comment puis-je me délier des liens qui m’attachent à mes péchés ? L’écriture de Bach devient catéchétique lorsqu’elle agrège des mots extraits du texte pour façonner ses propres messages. Ainsi, Stricken (liens) et Sünden (péchés) sont soulignés par des ornementations pour signifier que le pécheur est entravé par ses passions. Une entrave dont il doit se libérer lorsqu’il associe, par le même procédé, entbinden (délier) ce qui est entbunden (enchaîné). Enfin, son message est marqué par une répétition insistante de völlig (entièrement), déclarant ainsi que le Sauveur obtiendra sur la croix la rémission totale de ses péchés.

Dès lors, l’âme se met à danser. L’âme heureuse (symbolisée par la voix de soprano) accompagne Jésus d’un pas joyeux (freudigen Schritten). Deux flûtes traversières batifolent et égayent les ritournelles. Ying Fang engage la conversation avec les flûtes, partage avec elles le bonheur de cheminer en compagnie de Jésus. Je ne te quitte pas, lui dit-elle en substance. Et si je devais défaillir, pousse moi. Son chant est léger, confiant, lumineux. La ligne mélodique s’épanouit en volutes sonores. Particulièrement dans ce passage où l’âme énumère les moyens dont Jésus dispose pour la stimuler. Un double mouvement se dessine : ziehen (tirer) et schieben (pousser) gravissent une ligne chromatique pour matérialiser l’effort qu’impliquent ces actions ; bitten (prier), au contraire, est intériorisé. Les mots sont ciselés, comme cette belle ponctuation du mot Schritten amorçant le mouvement de la marche. Un rayon céleste couvre cette aria qui baigne dans la tonalité en si bémol majeur. Mattheson y distingue fort justement « quelque chose de modeste » mais qui « peut passer en même temps pour somptueux et délicat ». Deux dimensions que reflètent l’ingénieux partage des rôles entre la voix animée par la joie et les flûtes qui « semblent mal assurées, pour ne pas dire fragilisées ». Car, analyse Michèle Lhopiteau-Dorfeuille, la tonalité choisie par Bach, « pour des raisons complexes de doigtés et de facture instrumentale, n’est pas favorable à la flûte ancienne » (Jean-Sébastien Bach, un sacré tempérament, Le Bord de l’Eau, 2014).

Le climat s’assombrit lorsque les gardes soumettent Jésus à la torture. Une scène qui, pour Luther, doit servir de point d’ancrage à une pratique spirituelle : « Ceux-là méditent bien la passion du Christ qui, en le contemplant, sont pris d’effroi au plus profond de leur cœur » (IV). Cet effroi, accompagné d’un questionnement intérieur sur ses propres responsabilités dans le drame, hantera la suite du procès. A commencer par la troisième et la quatrième strophe du choral O Welt, Sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes schweben (O monde, vois ici ta vie pendue sur la croix) dans lesquelles le théologien Paul Gerhardt (1607-1676) pose la question de la responsabilité (strophe 3) avant d’y répondre crûment (strophe 4) : les péchés des hommes sont la cause des souffrances du Christ. Rien qu’en variant les intensités sonores, Raphaël Pichon crie au scandale de l’innocence martyrisée avant de s’abîmer dans un exercice d’introspection durant lequel le fidèle s’interroge sur sa propre culpabilité.

Un remord qui déchire déjà la conscience de Pierre après avoir qu’il eût nié, par trois fois, compter parmi les disciple de Jésus. Ici, l’Evangéliste délaisse ponctuellement le ton du conteur (le récitatif) pour emprunter celui du poète (l’arioso). Dans cet air noyé dans les pleurs de Pierre, Julien Prégardien polit de longues plaintes déchirantes qui se déversent sur une ligne mélodique tourmentée. Des vocalises éprouvées par une kyrielle d’altérations pour signifier que Pierre weinete bitterlich (pleura amèrement). Et pour rendre cet air plus bouleversant encore, Bach spécifie qu’il doit être mené adagio (« ce qui signifie lentement et avec affliction », précise Gilles Cantagrel).

Partant de ces deux mots douloureusement meurtris, toute la fin de cette première partie de la Johannes-Passion ne cessera de s’imprégner des « larmes de Pierre ». Une thématique qui a fait les riches heures de la musique baroque. Citons, pour l’exemple, les vingt-quatre madrigaux des Lagrime di San Pietro de Roland de Lassus (1532-1594) ou le Reniement de Saint Pierre H 424 de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704). Car Pierre fut le premier des chrétiens à faire acte de contrition. Ou, comme le professe Luther, à ressentir « la douleur et la terreur… à cause du péché ». A ce répertoire déjà bien fourni, Bach ajoute ici une aria et un choral accablés de douleur.

D’abord, le texte de l’aria Ach, mein Sinn (Hélas, mon âme). Il est extrait d’un poème du dramaturge Christian Weise (1642-1708) intitulé Der weinende Petrus (Pierre pleurant). L’âme désemparée flotte dans l’atmosphère « étrange et neurasthénique » (Mattheson) que lui insuffle la tonalité de fa dièse mineur. De même, le rythme spasmodique des instruments exsude l’anxiété suscitée par la confrontation au vide de l’existence : après avoir renié le Seigneur, Pierre a perdu tout repère. La tension est entretenue par de vigoureuses lames de notes pointées, la douleur aiguisée par de brefs élancements vers les aigus tandis que la ligne de chant est affligée de multiples altérations. Aucune ritournelle pour reprendre ses esprits après le flux tendu des questions existentielles : où dois-je aller ? à qui me fier désormais ?

Avec le choral concluant la première partie de la Johannes-Passion, la conscience de Pierre confine au désespoir. Tout comme le fidèle, obsédé par l’angoisse du salut. Or, annonce Bach, la réponse à cette peur se trouve dans la prédication du Christ. Pour cette raison, il convoque à nouveau Paul Stockman. Dans la dixième strophe de son choral Jesu Leiden, Pein und Tod, le chœur se tourne humblement vers Jésus pour réclamer ses lumières : Wenn ich Böses hab getan, Rühe mein Gewissen (lorsque j’aurai fait le mal, émeus ma conscience). L’homélie vient à point pour répondre à son appel.

Jésus face à ses juges : Pilate (n°15 à 23)

Le sermon achevée, la Passion reprend-elle son cours ? Pas exactement. Car Raphaël Pichon convoque à nouveau la cantate BWV 159. Les trois mouvements choisis feront office de trait d’union autant que d’exorde.

Un dialogue entre l’alto et la basse (symboliquement, l’âme affligée et le Christ) ouvre la séquence tandis que, avec la gravité d’une marche au supplice, le continuo trace, à la basse, l’itinéraire qui doit conduire Jésus jusque sur la croix. En contraste, sur une ligne scarifiée par la culpabilité, l’âme pénitente est tiraillée par l’aigu des violons. Huw Montague Rendall personnifie à merveille un Christ tout à la fois sensible et déterminé tandis que le chant tourmenté et chevrotant de Paul-Antoine Bénos-Djian incarne littéralement l’âme déconcertée. Ce dialogue est suivi d’une magistrale introspection durant laquelle l’âme individuelle et l’âme collective communient aux souffrances du Christ. Dans une parfaite alternance, l’âme assure le Christ de sa compassion tandis que le pupitre des soprani, soutenu par le hautbois, interpole, sur le mode d’un cantus firmus, chacun des versets de la sixième strophe du cantique O Haupt voll Blut und Wunden (O face couverte de sang et de plaies) du théologien et poète Paul Gerhardt. Un moment magique de spiritualité sensuelle malgré la voix un peu trop acérée dans les aigus de Paul-Antoine Bénos-Djian.

Tout est désormais accompli, annoncent, de concert, le hautbois et la basse. Comme un baume appliqué sur les blessures du supplicié, la sonorité chaleureuse du hautbois apporte une touche apaisante au récit tragique quand, dans un long mouvement descendant puis ascendant, Huw Montague Rendall déchiffre, avec délicatesse, le sens théologique de la Passion du Christ : son humiliation est la clé de notre rédemption. Une perspective aussitôt saluée par le fidèle qui s’empresse de rendre grâce à son Sauveur (nun will ich eilen und meinem Jesu Dank erteilen). La ritournelle finale bercera l’âme réconfortée, celle qui emprunte le chemin de la foi.

La Passion ne reprendra pas sans un hommage rendu à l’agneau sacrificiel (conformément à l’ordonnancement des chants en vigueur à Leipzig). A cette fin, Raphaël Pichon choisit l’Agnus Dei allemand. Ce Christe, du Lamm Gottes traduit du latin et chanté, au moment de la communion durant la Deutsche Messe, sur une mélodie composée par Luther (1528). Dans une brève entrée instrumentale, les plaintes élégiaques des bois se joignent aux complaintes des cordes. La ligne sonore tourmentée descend par pallier, comme pour signifier la lente chute aux enfers. Dans un premier mouvement, l’imploration du chœur exacerbe la dimension tragique du sacrifice. Ses interventions sont brèves, à l’image des sanglots. Leurs répondent des ritournelles instrumentales chargées de douloureuses altérations. Soudain, l’horizon s’éclaircit. Le chœur exulte. Les instruments s’exaltent. Car le Christ vient de soulager l’humanité du poids du péché. Tout aussi brèves, les interventions du chœur s’exhalent, cette fois, en cris d’allégresse tandis que les ritournelles caracolent. Jusqu’au couronnement de l’Agneau vainqueur par un Amen recouvert de guirlandes sonores. Une interprétation qui nous a cependant frappés par le peu de vivacité du second mouvement. Une retenue qui, comparée à d’autres interprétations, aurait pu mettre davantage en valeur l’effet de contraste entre l’obscurité de la mort et l’éclat de la renaissance.

Une victoire au prix d’un sacrifice dont le récit reprend maintenant par le cantique Christus, der uns selig macht (Christ, toi qui nous rend heureux). Publié en 1531 par le prédicateur bohémien Michael Weisse (1488 ?-1534), ce chant raconte, en huit étapes, l’histoire de la Passion du Christ. La première strophe, celle que Bach a choisie pour ouvrir la seconde partie du récit, énonce la problématique : pour nous sauver, c’est un innocent qu’on martyrise. L’Ensemble Pygmalion renforce cette fois, par un jeu d’intensités expressives, le caractère descriptif de la ligne de chant. Triomphale lorsqu’elle préfigure le salut promis à l’humanité, elle se fige à l’évocation de l’arrestation du Christ à l’heure des voleurs avant de dramatiser l’indignation croissante en considération des avanies que lui font subir ses tortionnaires. Et l’indignation se mue en révolte lorsque le chœur fulmine, scandant la liste des maltraitances qui lui sont infligées : verlacht, verhöhnt und verspeit (raillé, moqué, souillé de crachats). Avant de se soumettre à l’Ecriture sainte qui l’avait prophétisé. Luthérien fervent, Bach affirme ici en musique la primauté absolue de ces textes saints.

Jésus est présenté à Pilate. Une confrontation sous pression populaire : s’il s’agissait d’un vulgaire malfaiteur, nous en aurions fait notre affaire, hurle la foule à Pilate. Bach condense ces cris dans une polyphonie tumultueuse qui reflète remarquablement la psychologie des masses. Si la diversité des individus qui constitue la turba est traduite par des lignes sonores foisonnantes, l’unité des revendications se constitue dans les clameurs chromatiques décochées en direction de Pilate et dans le claquement de deux mots qui s’échappent de cette tempête sonore comme pour en schématiser la teneur : Übeltäter (il est plus qu’un simple malfaiteur) et nicht (négation qui exprime à la fois les limites juridiques des institutions juives sous autorité romaine que la détermination de la foule à le voir condamner). Tout aussi effrayante, cette ample interjection aiguillonnée par une ligne chromatique saisissante pour rappeler à Pilate que le peuple juif n’est pas habilité à prononcer une sentence de mort. Cette fois, la foule précise sa revendication, réclamant la mort de Jésus en mugissant le mot töten (mettre à mort). C’est avec la même énergie haineuse qu’elle réclamera, dans un cri, la libération de Barrabas. Au point de susciter l’indignation de l’Evangéliste lui-même qui, sortant exceptionnellement de sa réserve, invective le chœur et assène à la turba un Mörder (meurtrier) réprobateur.

Pilate interroge Jésus. Une scène de dialogue que les protagonistes, Christian Immler (Pilate) et Huw Montague Rendall (Jésus), élèvent au rang de scène d’opéra. Deux grandes voix de basse s’affrontent. L’une, puissante et impériale ; l’autre, souveraine et inflexible. Si le récitatif du premier emprunte sa tonalité au recitar cantando (dire en chantant) des premiers opéras, le second métamorphose sa dernière réplique en un arioso presque martial. Particulièrement lorsqu’il esquisse la chevauchée des serviteurs qui l’auraient défendu si son Empire avait été de ce monde. Un roi que salue pourtant Johann Heermann. Au début de la première partie, Bach avait puisé dans son hymne Herzlieber Jesu, was hast du verbrochen pour constater que ses propres péchés sont cause du sacrifice christique. Cette fois, Bach lui emprunte les huitième et neuvième strophes. Sur une tonalité toujours aussi révérencieuse, le chœur homophone s’émerveille de la grandeur du Christ, gross zu allen Zeiten (grand de toute éternité), avant de s’interroger sur la nature du contre-don qu’il pourrait lui adresser en remerciement de son sacrifice.

Soumis à la pression populaire, Pilate finit par libérer un criminel (Barrabas) et flageller un innocent. Une flagellation que l’Evangéliste figure dans une longue lanière de notes irrégulières et rapides qui tourbillonnent et s’abattent sur le corps du supplicié. D’une façon réaliste, Bach dessine, par le dessin de sa ligne de chant, cette séquence de torture en guidant la vocalise qui gesticule sur le mot geisselte (le fouette). D’abord une volée chromatique de triplets constitués de doubles et triples croches s’abat. Puis, l’intensité des coups fléchissant du fait de l’épuisement des tortionnaires, les triples croches se muent en doubles croches pour s’éteindre en simple croches au terme de la vocalise. Un trait de génie qui projette, sur un mode quasi cinématographique, le son, l’image et l’émotion.

Lucas Cranach l’Ancien : La flagellation du Christ, 1538 - Kunsthistorisches Museum de Vienne

Lucas Cranach (1472-1553), l’un des inventeurs de l’iconographie protestante, a représenté cette scène en images. Luther l’érige en thème de prédication dans son Sermon : « Là où une épine pique le Christ, il serait juste que plus de cent mille épines te piquent, oui, elles devraient te piquer éternellement, et bien plus fort » (VI). Dans l’arioso et l’aria qui suivent, Bach la convertit en un temps de méditation accompagné par le texte du poème de la Passion de Barthold Heinrich Brockes.

De fait, au terme d’un long silence, illuminé d’un nimbe diaphane par deux violons, encouragé par le rythme prévenant du théorbe, Huw Montague Rendall invite dévotieusement l’âme à contempler cet impénétrable paradoxe dans lequel la rédemption naît de la souffrance. Wie dir auf Dornen, so ihn stechen, die Himmelsschlüsselblumen blühn (comme sur les épines qui le piquent fleurissent les fleurs qui ouvrent le ciel). A peine s’anime-t-il pour insister, dans une unique répétition, qu’elle ne doit cesser de méditer ce mystère au cœur de la Theologia crucis luthérienne. Déjà, l’espérance s’éveille dans l’aria que transfigure William Shelton. Traversée par des ritournelles riantes illuminées par les deux violons, elle compare le dos ensanglanté du supplicié au plus beau des arcs-en-ciel. Pour sublimer cette poésie quelque peu macabre, Bach choisit la tonalité d’ut mineur. « Une tonalité extrêmement douce, autant que triste », comme la qualifie Mattheson. Mais ce dernier avait prévenu : « du fait que la première de ces qualités prévaut de beaucoup et qu’on peut aisément lasser d’une telle douceur, on ne perd rien à lui donner un peu plus d’animation par un mouvement de même poids, mais tant soit peu gai ». Message reçu. Bach stimule le tempo, fait dessiner des arabesques aux violons et multiplie les vocalises. D’abord, cette invitation à ne cesser de fixer (erwäge/ contemple) le dos teinté de sang. Ensuite, ces formules expressives pour figurer le sang coulant sur le dos (blutgefärbter Rücken), le mouvement des vagues (Wasserwogen) ou l’agitation (verzogen) provoquée par le flot de nos péchés. Plus ciselé encore que les précédents, l’éclat des couleurs de l’arc en ciel (Regenbogen). Car, selon les termes de la Genèse (9, 12-17), l’arc-en-ciel symbolise l’alliance de Dieu et des hommes. Ainsi, d’images poétiques sonorisées en répétitions théologiques, cette aria encourage à cette « méditation profonde » qui, par « l’effet propre et naturel des souffrances du Christ… (transforme) l’homme à son image », selon les propres termes de Luther dans son Sermon (VIII).

Le tragique se mue en pathétique lorsque la vindicte populaire prononce la sentence de mort. Dans trois chœurs successifs, Bach illustre les trois phases de cette justice expéditive. D’abord, l’ironie haineuse de la turba qui salue le prétendu roi des juifs dans une clameur vitupérée par des mouvements de foules représentés par le procédé de l’imitation. Ensuite, les élites qui énoncent le verdict dans un Kreuzige (Crucifie-le) cinglant. Enfin, la foule qui dissimule sa mauvaise conscience sous un prétexte juridique. Dans un puissant mouvement fugué, elle proclame que, en vertu de la loi, l’imposteur doit mourir. Le choix de cette forme musicale relève-t-il du hasard ? Nous pensons plutôt que sa construction rigoureuse est destinée à évoquer le caractère quasi-mécanique de la rhétorique juridique. Finalement, ces trois brèves mais vigoureuses intrusions des comportements de foule dans le récit d’une justice populaire contribuent au réalisme de ce tableau.

Cette scène gorgée de violence appelle une pause méditative. Pourquoi Jésus reste-t-il aussi passif ? Le choral Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn (Par ta captivité, fils de Dieu) attribué (sans certitude) à l’avocat et poète Christian Heinrich Postel (1658-1705) indique le sens à donner à la réflexion : si Jésus ne s’était pas sacrifié, nous serions restés dans la servitude du Mal. Dans un murmure a cappella aussi compatissant que respectueux, la mélodie suave de Johann Hermann Schein (1586-1630) gonfle de confiance le cœur aller Frommen (de tous les hommes pieux). Un véritable moment de grâce qui s’éteint dans un frémissement brutalement brisé par un accord menaçant annonçant une nouvelle intervention de la vox populi. Sur le même motif fugué, la foule enfiévrée prévient Pilate : si tu le relâches, tu désobéis à César. Née dans la profondeur des basses, le sujet submerge, par capillarité, chacun des autres pupitres. Jusqu’à ce tumulte millimétré dans lequel le message finit par se brouiller dans un essaim de mots.

Pilate est désemparé. Il présente Jésus au peuple : Sehet, das ist euer König (Voyez, voici votre roi). La turba s’impatiente. Sa colère assène à Pilate une rafale de notes piquées. Trois mots (weg mit dem/assez) produisent l’effet d’une mitraille. Par contraste, elle s’accompagne d’une clameur prolongée réitérant son verdict : Kreuzige ihm (crucifie-le). Les deux expressions se coalisant pour aiguiser la tension dramatique et projeter l’image d’une populace en ébullition. L’effervescence populaire atteint son paroxysme. Faut-il donc que je crucifie votre roi, finit par demander Pilate ? Les grand-prêtres protestent sur un mode homophone caractéristique de leur unité : nous n’avons pas de roi ; nous n’avons qu’un empereur. Pilate capitule et leur livre Jésus.

La crucifixion (n° 24 à 30)

Alors que Jésus arrive sur le lieu de sa crucifixion, les âmes s’interrogent sur la conduite à tenir. L’introduction instrumentale de l’aria avec chœur matérialise habilement le contexte dans lequel s’inscrit la décision à prendre. D’abord, par une gamme ascendante aiguillonnée par des doubles croches, les violons le contraignent à regarder en direction du Golgotha. Ensuite, l’agitation du tempo, les notes pointées et les ruptures de rythme signalent qu’un événement tragique va s’y dérouler. Ce que confirme Christian Immler dans une exhortation pressante : Geht aus euren Marterhöhlen (Sortez de l’antre de votre tourment). Aussitôt, le dialogue s’engage entre le chœur (l’Eglise universelle) et la basse (en l’occurrence, la voix des prophètes). Notons que l’aria dialoguée est une forme musicale assez insolite. On ne la rencontre guère que dans certaines cantates (voir notre chronique consacrée aux Dialogkantaten). Dans une sorte de fondu enchaîné, les prophètes exhortent l’assemblée à se munir des ailes de la foi (nehmet an des Glaubens Flügel) tandis que les fidèles s’interrogent anxieusement sur la direction à donner. A quoi faut-il croire, semblent s’interroger les hommes dans le contexte européen de crises confessionnelles ? A la Theologia crucis dont le cœur bat sur la Colline de la Croix (Kreuzeshügel), leur répondent les prophètes. Ce dialogue est soumis à des tensions contradictoires. D’abord, celles qu’infligent vigoureusement les prophètes lorsqu’ils fustigent la tiédeur de la foi des fidèles en brocardant leur inquiétude dans une vocalise tremblante (angeforcht’en Seelen). Mais aussi en les enjoignant de se presser par des gammes cinglantes et le claquement des répétitions de l’injonction Eilt (hâtez-vous). Ensuite, celle des fidèles désemparés ressassant leur questionnement : Wohin ? Où aller ? Un seul mot dont l’intonation ne cesse de bondir d’une tierce, d’une quarte ou d’une quinte au fur et à mesure que croît leur angoisse. Entre appréhension et circonspection, le chœur couvre ce mot de toutes les nuances du doute. La conclusion revient aux prophètes : le chemin vers la croix vous mènera à votre rédemption.

Jésus vient d’être crucifié. Sur sa croix, Pilate fait apposer un écriteau désignant le supplicié comme le roi des Juifs. Le chœur des grands prêtres s’en offusque. L’unité homophone se mue en une polyphonie frénétique dans laquelle les lignes vocales se brouillent jusqu’à la formule finale dans laquelle l’homophonie finit par dicter le texte de substitution reprenant, au premier degré, les propos de Jésus lui-même : Ich bin der Juden König (Je suis le roi des Juifs).

Tandis que Pilate et les grands prêtres se querellent sur la sémantique (la mauvaise manière de contempler la passion du Christ, selon le Sermon de Luther), le théologien et poète Valerius Herberger (1562-1627) invite les fidèles à méditer le message que leur adresse la croix. La troisième des cinq strophes de son Sterbelied (cantique funèbre) Valet will ich dir geben (Je veux prendre congé de toi) voit en la personne du crucifié Trost in meiner Not (la consolation dans ma détresse). Ce texte, transcendé par la mélodie du pasteur et compositeur Melchior Teschner (1584-1635), constitue un impressionnant concentré de douleur et de tendresse. Une douleur sincère vécue par son auteur car le texte a été composé au terme de la funeste épidémie qui, en 1613, a atteint sa famille autant qu’elle a décimé la population de la ville de Fraustadt (actuellement en territoire polonais). Une reconnaissance pareillement ressentie pour remercier Dieu d’y avoir mis un terme. Une méditation, enfin, que le chœur conduit avec le cœur.

Jésus n’est pas mort que déjà la soldatesque se partage ses vêtements. Sauf cette tunique faite d’une seule pièce qu’ils finissent par tirer au sort. Ce chœur des soldats est « un épisode d’une joyeuse férocité », analyse Michèle Lhopiteau-Dorfeuille. « C’est un joyeux rythme de « syncope », aussi enlevé que la musique de jazz... Ce rythme décalé et un peu débraillé, qui débouche régulièrement sur une vocalise ascendante – figurant évidemment le rire des soldats – nous fait sentir, comme si nous y étions, l’ambiance du poste de garde », poursuit-elle. Gagnés par l’euphorie des gains, ils s’ébrouent sur un fugato au rythme frénétique tandis que les battements mécaniques du continuo finissent par les enivrer. Jusqu’à ce silence assourdissant qui met sèchement un terme aux réjouissances des impies. Un morceau de bravoure choral parfaitement dominé par le chœur de l’Ensemble Pygmalion.

Sentant sa fin proche, Jésus recommande Jean, son disciple préféré, à Marie, sa mère. Ce geste d’affection humaine est salué par la vingtième strophe du choral de Paul Stockmann, Jesus Leiden, Pein und Tod. Bach avait déjà mobilisé ce cantique pour conclure la première partie de sa Passion et il y aura à nouveau recours après la mort du Christ. A chaque fois, la strophe comporte deux volets. Le premier décrit la scène tandis que le second en extrapole les enseignements. Ici, son message sous-jacent est celui de la foi à l’épreuve de la vie : sois juste et aimant, puis meurs sans chagrin. Ce choral harmonisé énoncé avec une infinie douceur donne le ton au récitatif. Son tempo évoque une âme qui, lentement, se sépare de son enveloppe charnelle. L’affection se mêle à l’affliction pour rendre compte, en toute simplicité, des derniers instants du Christ. Jusqu’à cet ultima verba (derniers mots) signant douloureusement la fin de sa mission : Es ist vollbracht (Tout est accompli). Une fois de plus, sur la tonalité mélancolique de si mineur, l’alto (l’âme affligée) s’interroge sur le sens à donner aux derniers mots prononcés par le Christ. Dans une aria en trois mouvements (lent, vif, lent), les vocalises distinguent les termes de ce curieux paradoxe : de l’humiliation extrême du Christ durant cette nuit fatale (Trauernacht) s’élève l’espérance du salut (Der Held aus Juda siegt mit Macht/ le héros de Juda triomphe avec force… des forces du Mal). Pour accompagner la voix, Bach choisit un instrument de chambre, alors démodé, mais aux sonorités suaves. La viole de gambe, dont Mattheson « loue la beauté frêle » (André Pirro), dessine les courbes tourmentées de la ligne de chant. La désolation endolorit les frottements d’archet tandis que le théorbe larmoie. Le chant est percé de lourds silences et s’applique à surcharger d’émotion chacun des mots de ce premier verset. Particulièrement ce Trauernacht si longuement tenu qu’il suscite l’impression d’une nuit de ténèbres sans fin. Bach note cette partie molto adagio, termes que Gilles Cantagrel traduit par « dans une grande affliction ». Soudain, l’explosion du triomphe fait tournoyer les doubles croches des cordes qui rejoignent la partie en fanfare. Des vocalises éblouissantes décrivent l’impétuosité du combat (Kampf) avant de célébrer la force (Macht) victorieuse. Mais désormais, tout est accompli. La viole de gambe recueille le dernier souffle de Jésus.

La mort du Christ (n° 31 à 37)

Jésus incline la tête et meurt. Aussitôt, le chœur entonne le motet funéraire Ecce quomodo moritur justus (Voyez comment le juste meurt) que Jacobus Gallus (1550-1591) ajoute au second recueil de son Opus Musicum (1587) sous le titre De Passionne Domini. Le public se fige tant est saisissante cette polyphonie chantée a cappella. Le texte inspiré du prophète Isaïe (57,1-2) correspondait traditionnellement à l’un des répons psalmodié lors des offices des Ténèbres du Samedi Saint. Par extension, il est également utilisé lors des funérailles d’êtres chers. Son texte déplore l’indifférence qui entoure le sacrifice des justes mais assure que leur mémoire trouvera le repos. Jacobus Gallus y ajoute une paraphrase du troisième verset du Psaume 76/75 les assurant qu’ils seront accueillis dans la paix de Sion, c’est-à-dire auprès de ceux qui ont le cœur pur. Une pureté et une plénitude qui caractérisent ce lamento absolument bouleversant.

Tout aussi saisissante, cette aria qui superpose l’hommage individuel rendu par la basse et la piété collective manifestée par le chœur des fidèles. Deux textes interpolés dont l’effet en miroir renvoie l’image de croyants qui s’entraînent à voir, dans les souffrances du Christ, « combien son cœur bienveillant est plein, à (leur) égard, d’un amour qui le contraint à porter le grand poids de (leur) conscience et de (leurs) péché. Ainsi (leur) cœur se remplit de douceur à son égard, et la certitude de la foi en est affermie » (Sermon, XIV). Ligne après ligne, Huw Montague Rendall questionne le Christ : peux-tu m’assurer que ton sacrifice a permis la rédemption de la terre entière : Ist aller Welt Erlösung da ? En alternance ou en surimpression, le chœur se saisit de la dernière strophe du choral de Paul Stockmann pour déclarer, sur le mode d’un paisible cantus firmus, sa fidélité, sa foi et sa reconnaissance envers celui qui vient de le racheter. Dans sa partition, Bach fixe deux consignes à ses interprètes : le mouvement doit être conduit adagio pour exprimer la tristesse alors que l’indication spiccato (« notes légèrement détachées par des sautillés de l’archet » - Gilles Cantagrel) invite les cordes du continuo à suggérer les promesses de béatitude.

A l’instant, l’évangéliste Matthieu interfère dans le récit de Jean pour rapporter un événement extraordinaire survenu à proximité du lieu de la crucifixion. Bach livre ici un passage qui pourrait rivaliser avec les scènes d’orages et de tempêtes de la tragédie lyrique. Dans ce récitatif extrêmement expressif, l’Evangéliste réalise une peinture sonore d’une extraordinaire intensité du cataclysme qui secoue alors Jérusalem et ses environs. Des bordées tonitruantes figurées par de grappes de notes répétées signalent la colère divine. La plume de Bach trempe manifestement dans le stile concitado (style agité) montéverdien. Mais l’inspiration italienne ne s’arrête pas là. Par de violentes arpèges montants et descendants, il projette l’image du rideau du temple qui se déchire du haut en bas. Les tremblements des cordes secouent la terre tandis que le tempo s’apaise pour saluer la résurrection de plusieurs corps de saints. Stupéfaite, l’âme revit l’épisode dans un arioso palpitant. Bach superpose deux atmosphères. Celle du cataclysme que le continuo continue d’évoquer. Celle du deuil (Trauer) qui, par la voix de Julien Prégardien, tourmente la conscience du fidèle. Que vais-je faire maintenant ? conclut-il dans un souffle. Même l’âme confiante, symboliquement représentée par la voix de soprano, est prête à défaillir. Son aria est baignée dans une tonalité de fa mineur (qui peut « représenter la tendresse et le calme, tout autant qu’une profondeur et une pesanteur peu éloignée du désespoir, une fatale anxiété de l’âme », analyse Mattheson). Les flûtes traversières déversent des flots de larmes tandis que le continuo est secoué par des sanglots. D’une belle manière expressive, Ying Fang vient poser des mots sur ces émotions sans paroles. Par de longues tenues de notes, elle représente l’état d’abattement de l’âme. Notamment dans le lancinant Dein Jesus ist tot (Ton jésus est mort). En accentuant les larges intervalles mélodiques, elle transforme les larmes en supplications. Particulièrement dans la mise en regard de Zähren (larmes) et de Höchsten (le Très-Haut). Dans les sonorités retenues et les silences qui évoquent cette sensation de souffle coupé provoqué par un état d’angoisse. Même si la prononciation est perfectible (les « r » peu audibles), cette interprétation mérite des éloges pour la sincérité de l’expression des sentiments.

Tandis que les soldats achèvent les suppliciés et percent le cœur de Jésus, Michael Weisse réapparaît pour inviter l’assemblée, cette fois dans la huitième strophe de son choral Christus der uns selig macht, à « transformer l’homme dans son être » (Luther, Sermon, X). Un choral dont les inflexions rythmique révèlent les différents degrés de l’expérience spirituelle. D’abord, dans un tutti résolu, le chœur réclame le soutien du Christ. Il adopte ensuite une allure empreinte de gravité lorsqu’il se souvient de l’amère souffrance qu’il a endurée pour réparer nos fautes. S’il se réjouit ponctuellement du bénéfice que lui procure la méditation, il finit par intérioriser l’action de grâce finale.

La mise au tombeau (n° 38 à 40)

Après les préparatifs d’usage, sur une tonalité d’une paisible sérénité, Julien Prégardien raconte les funérailles de Jésus. Les ultimes méditations qui suivent décrivent la conception de la mort et de l’au-delà par l’allégorie du sommeil. Car les protestants croient au sommeil de l’âme jusqu’à la résurrection des corps. Un premier chœur expose, en termes poétiques, la doctrine luthérienne : je ne pleure plus sur la dépouille des morts car elle a quitté la communauté des chrétiens ; au jour du Jugement, sa destination sera le Ciel ou l’enfer. « Une sublime ligne mélodique descendante, dessinée par des cordes et des hautbois épousant étroitement le sens du texte, va se dérouler tout au long de ce chœur aux dimensions impressionnantes, qui réussit le miracle, après l’évocation de tant de drames, de ramener l’auditeur à une très grande sérénité », analyse Michèle Lhopiteau-Dorfeuille. Grave erreur commise par Bach, extrapole John Eliot Gardiner. Car il n’a pas pu échapper aux censeurs municipaux que la perspective de la résurrection n’a pas sa place dans la liturgie du Vendredi Saint. En revanche, pour nos oreilles contemporaines, cette caressante berceuse souligne combien l’espérance sublime le drame. Dans un tutti baigné de lumière, le chœur souhaite un bon repos à la dépouille du Christ. Un Ruht wohl (repose en paix) duveteux recouvre le corps d’un fin voile mortuaire tandis que les lignes de chant rompent brièvement l’homophonie pour signifier qu’il n’est plus temps de pleurer. La seconde partie s’anime à l’évocation de la fin des souffrances et de la promesse d’une éternité paradisiaque. Particulièrement lorsque le chœur gravit la gamme ascendante menant jusqu’au Ciel.

Le choral final livre une seconde version de cette parole théologique chantée. Plus humaine et bienveillante encore que celle du chœur. D’abord, parce que son texte prend une dimension catéchétique par l’emploi de diminutifs pour désigner le fidèle (Engelein/ angelot) ou le tombeau (Schlafkämmerlein/ chambrette). Mais aussi, selon l’hypothèse émise par Gilles Cantagrel, car « il n’est… pas impossible que ce choral de conclusion ait été donné à chanter à l’assemblée – la partie supérieure, bien sûr, instruments et voix soutenant et renforçant le chant communautaire ». Cette pédagogie prend appui sur la troisième et dernière strophe du Sterbelied (cantique de funérailles) Herzlich lieb hab ich dich, o Herr (O Seigneur, je t’aime de tout mon cœur) composé par le théologien et poète Martin Schalling (1532-1608), le disciple préféré de Philip Melanchton (1497-1560). Ce texte retrace le parcours qu’empruntent l’âme et le corps du défunt. Sur une tonalité apaisée, le chœur accompagne l’âme qui se réfugie dans le sein d’Abraham et le corps déposé dans son alcôve. A l’annonce du jour du Jugement, l’intensité rythmique s’éveille. Jusqu’à rayonner lorsque les yeux parviennent à contempler le Fils de Dieu. Le choral s’achève sur un chant solennel d’action de grâce : Ich will dich preisen ewiglich (je veux te louer éternellement).

© Jeanne-Marie Boesch

Au grand silence admiratif de la prestation des artistes succèdent des applaudissements nourris d’un public enchanté. Un enthousiasme en forme de récompense pour la qualité de la performance individuelle et collective des interprètes. Celle des instruments qui ont réalisés un sans-faute, y compris dans les passages solistes redoutablement virtuoses. Celle du chœur dans sa double fonction d’acteur engagé (le procès) et de guide spirituel (chorals). Sa solidité et sa justesse projettent un son pur et toujours équilibré. Celle des solistes qui ont tous dépassé leur rôle de chanteur pour le revêtir de chair et d’émotion. Dans leur chant et jusque dans leurs gestes. Celle de Raphaël Pichon, enfin, tellement attentif aux nuances qu’il nous donne l’impression de façonner les sons avec ses mains.

Notre compte rendu aurait pu se limiter à cet éloge des interprètes et à la réitération de notre profonde admiration pour l’incommensurable génie de Johann Sebastian Bach. Pourtant, nous partageons la ferme conviction qu’appréhender une œuvre de cette nature ne peut se réduire à une écoute hédoniste.

Car une Passion n’est pas une œuvre de fiction mais une prédication. Une homélie en image, comme le militant Passional christi und antichristi (Passion du Christ et de l’antéchrist) coproduit par Lucas Cranach et Philip Melanchton. Nous nous rangeons donc sans réserve à l’avis de John Eliot Gardiner lorsqu’il signale qu’un tel drame musical « ne s’adresse pas à un public d’opéra « passif », mais à une assemblée de fidèles luthériens en quête de nourriture spirituelle ». Aussi nous sommes-nous efforcés de suivre, pas à pas, le cheminement spirituel de l’âme selon la chronologie du récit et la doxa luthérienne. Car un concert, c’est aussi cela : une quête de sens intimement mêlée au plaisir.

Publié le 12 juin 2022 par Michel Boesch

©Jeanne-Marie Boesch

©Jeanne-Marie Boesch