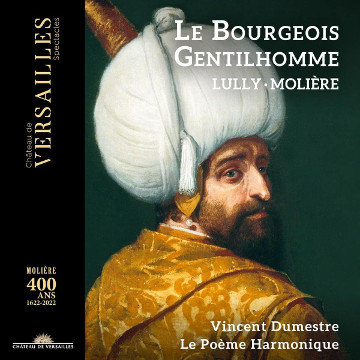

Le Bourgeois gentilhomme - Molière & Lully

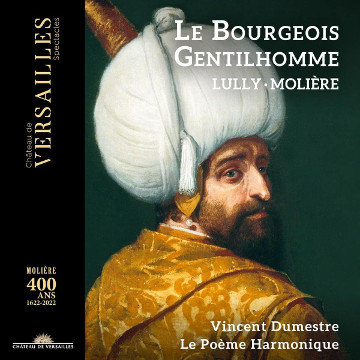

©Sultan Baiazeth III, suiveur anonyme de Véronèse, vers 1580

©Sultan Baiazeth III, suiveur anonyme de Véronèse, vers 1580 Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec notice trilingue (français-anglais-allemand) de Matthieu Franchin, un CD, durée totale : 75 minutes, 33 secondes. Château de Versailles Spectacles - 2022

Compositeurs

- Le Bourgeois Gentilhomme

- Comédie-ballet de Molière (1622-1673), avec des musiques de Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

- Créée à Chambord le 14 octobre 1670

Chanteurs/Interprètes

- Paul-Antoine Benos-Djian, haute-contre (L’Elève du Maître de musique)

- Eva Zaïcik, dessus (La Musicienne)

- Cyril Auvity, taille (Le Premier Musicien, Le Premier Poitevin)

- Thibault de Damas, basse (Le Second Musicien/ Le Troisième Cuisinier)

- Nicholas Scott, haute-contre (Le Premier Cuisinier)

- Zachary Wilder, taille (Le Second Cuisinier/ Le Premier Gascon/ Le Second Poitevin/ La Vieille Bourgeoise babillarde)

- Virgile Ancely, basse (Le Mufti, Le Premier Espagnol enjoué/ Homme du Bel-Air)

- Serge Goubioud, taille (Le Deuxième Espagnol enjoué/ Le Second Gascon)

- Claire Lefilliâtre, dessus (La Femme du Bel-Air/ La Musicienne italienne)

- Marc Mauillon, taille (Le Vieux Bourgeois babillard)

- Geoffroy Buffière, basse (Le Musicien italien/ Le Suisse)

- David Tricou, haute-contre (Le Premier espagnol plaintif)

- Orchestre Le Poème Harmonique :

- Dessus de violon : Fiona-Emilie Poupard (solo), Simon Pierre, Camille Aubret, Myriam Mahnane, Paul-Marie Beauny, Sandrine Dupé

- Hautes-contre de violon : Alain Pegeot, Tiphaine Coquempot, Sophie Iwamura

- Tailles de violon : Pierre Vallet, Delphine Millour

- Quintes de violon : Mathias Ferre, Salomé Gasselin, Andreas Linos

- Basses de violon : Lucas Peres, Cyril Poulet, Keiko Gomi

- Théorbe, guitare : Etienne Galletier

- Clavecin : Camille Delaforge

- Flûtes, musette, tambour : Pierre Boragno

- Hautbois, flûtes à bec : Elsa Frank, Sophie Rebreyend

- Bassons, flûtes à bec, flageolets : Isaure Lavergne, Jérémie Papasergio

- Percussions : Joël Gare

- Direction : Vincent Dumestre

Pistes

L’autre Bourgeois GentilhommeLe Poème Harmonique : l’Ensemble qui, à notre connaissance, est seul à pouvoir prétendre à une connaissance intime de la partition copiée par André Danican Philidor l’Aîné (1652 ?-1730). Son titre : Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet donné par le Roy à toute sa cour dans le chasteau de Chambort au mois d’Octobre 1670, fait par Monsieur de Lully, Sur-Intendant de la Musique du Roy et par le Sieur Molière.

Page titre de la partition copiée par Philidor l’Aîné, 1690, Gallica, BnF

Pour s’en convaincre, il suffit de visionner l’excellent documentaire Les enfants de Molière et de Lully réalisé en 2005 par Martin Fraudreau. Pendant 51 minutes, il nous promène dans les coulisses du montage de la représentation au Festival baroque d’Utrecht, en août 2004. Nous y observons les acteurs, chanteurs, danseurs et musiciens travailler la précision de leurs gestuelles et la finesse de leurs intonations, ciseler l’art du mouvement et décrypter le langage caché des mots et des notes. Un magnifique témoignage vivant de l’exigeante mais dynamisante recréation participative du « divertissement royal dans toute sa dimension originale ».

« Une première depuis sa création », assure le narrateur. Mais est-ce exact ? Pour s’en assurer et donner la pleine mesure du projet né de la conjonction des talents de Vincent Dumestre (direction artistique), Benjamin Lazar (mise en scène) et Cécile Roussat (intermèdes et ballet), suivons le cheminement de la partition à l’épreuve des siècles.

Son histoire débute un peu avant le 14 octobre 1670. Le roi et une partie de sa cour séjournent à Chambord pour y prendre « leur divertissement ordinaire de la chasse », raconte la Gazette du 18 octobre. Pour les distraire, ils « eurent pour la première fois celui d’un ballet de six entrées, accompagné de comédie dont l’ouverture se fit par une merveilleuse symphonie, suivie d’un dialogue en musique des plus agréables ». Un succès si l’on en croit la chronique en vers de Charles Robinet de Saint-Jean (1608 ?-1698) : « Mardi, Ballet et Comédie/ Avec très bonne Mélodie… Où, tout, dit-on, des mieux alla/ Par les soins des deux Baptistes… L’un par sa belle Comédie/ Et l’autre, par son Harmonie » (lettre du 18 octobre 1670). Le mois suivant, le public parisien découvre la pièce : « presque tout comme à Chambord », précise le journaliste dans son bulletin du 22 novembre 1670. Près de cinquante ans plus tard, elle est toujours « représentée avec tous ses agréments », rapporte le Nouveau Mercure (janvier 1717) : « jamais spectacle n’a été plus brillant, mieux exécuté et plus suivi ». La coopération de Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (1622-1673) et de Jean-Baptiste Lully (1632-1687) est alors à son zénith. Mais arx tarpeia Capitoli proxima (il n’y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne). En effet, l’hiver 1672 sonnera le glas de leur fructueux partenariat. Lorsque Lully trahira son complice en achetant à Pierre Perrin (1620-1675), à l’insu du comédien, l’exclusivité de la représentation des pièces de théâtre avec musique.

Pour le Bourgeois, au milieu du XVIIIème siècle, l’horizon s’assombrit davantage. Hormis son coût de production, deux autres obstacles vont se dresser sur son chemin. D’abord, le mouvement général encourageant le retour à une vie plus rangée, en réaction aux excès de la société aristocratique et libertine. Imprégné de l’air de ce temps, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) engage un procès en immoralité à l’encontre de la pièce de Molière : « Quel est le plus blâmable, d’un bourgeois sans esprit et vain qui fait sottement le gentilhomme ou d’un gentilhomme fripon qui le dupe ? », s’interroge-t-il dans sa Lettre à M. D’Alembert (1758). De même, sur le plan musical, le philosophe tourne résolument le dos à la musique française : « Les Français n’ont point de musique et n’en peuvent avoir », assène-t-il dans sa Lettre sur la musique française (1752). Et lorsque la reine Marie-Antoinette (1755-1793) fait pencher la balance des goûts à l’avantage de Christoph Willibald Gluck (1714-1787), « on n’entend plus aucun opéra de Lully à partir de la saison 1770-71 » de l’Opéra royal de musique (Belinda Cannone, L’éclipse de la musique baroque au début du 19ème siècle, revue Dix-huitième siècle, n°26, 1994). Enfin, le coup de grâce. L’ancienne musique française est reléguée au nom de la marche inéluctable du Progrès, ainsi que l’explique Jérôme Joseph Momigny (1762-1842) : « On ne fait plus en France de cette musique française en vogue au temps de Lulli et de Rameau. Ce n’est pas que nos compositeurs vaillent intrinsèquement mieux que ces deux célèbres musiciens ; car beaucoup sont loin du génie et du savoir de ceux-ci : mais ils sont nés à une époque où la musique est plus perfectionnée à bien des égards, et où elle a pris une direction plus heureuse » (Encyclopédie méthodique. Musique, Tome II, 1818, article « Mélodie »).

Certes, à mi-chemin du XVIIIème siècle, la « comédie-ballet de Molière en 5 actes en prose mêlés d’entrées, de chants et de danses » soulevait déjà des réserves de la part des critiques. « Outré et hors du vraisemblable », juge le Dictionnaire portatif des théâtres (1754) d’Antoine de Léris (1723-1795). Pourtant, les foules se pressent toujours aux représentations. Car « chaque bourgeois… y croyait trouver son voisin peint au naturel (et) ne se lassait point d’aller voir son portrait ». Sous l’Empire, les commentaires se durcissent, qualifiant notamment la pièce de « comédie de carnaval » (Journal des débats et des décrets, 18 janvier 1802). Il est vrai que Napoléon Ier (1769-1821) avait déclaré Molière dangereux pour l’ordre social. Et même s’il est toujours « d’usage de donner tous les ans quelques représentations de cette pièce de Molière, (il faudrait désormais l’inscrire dans la catégorie peu flatteuse de) mélodrame, à cause du mélange de spectacle, de musique et de danse qui la défigure plus qu’il ne l’embellit », décide le Journal de l’Empire du 6 janvier 1806. Particulièrement la cérémonie turque : une « pure folie sans objet ». Même ses auteurs ne trouvent plus grâce aux yeux du rédacteur. Ainsi Molière est-il vilipendé pour sa « complaisance » à l’égard de la cour pendant que Lully est accusé d’être « redevable de sa fortune à ses bouffonneries plus qu’à ses opéras ». Quant aux moralisateurs, ils s’acharnent sur le musicien. Tel l’académicien Louis-Simon Auger (1772-1829). Sans jamais évoquer sa musique, il condamne vertement « Lulli, justement décrié pour ses mœurs infâmes, (qui) ne méritait d’entrer dans aucune compagnie honorable » (Œuvres de Molière, discours préliminaire, Tome 8, 1823).

A l’orée du XIXème siècle, le Bourgeois semblait condamné. Pourtant, « la partition de Lulli, retrouvée intacte après bien des recherches dans les archives de la Comédie-Française » remonte sur la scène à l’occasion du 230ème anniversaire de la naissance de Molière. Le critique théâtral Eugène Laugier juge cependant « les motifs… naïfs et gracieux ; mais l’effet de cette musique comme de la danse est bien petit » (La Presse dramatique, 11 janvier 1852). Rien de surprenant, lui répond à distance Victorin de Joncières (1839-1903) dans La Liberté (31 janvier 1876) : « ces représentations n’offraient (alors) qu’un médiocre intérêt, la musique de Lulli ayant été dénaturée par une réorchestration moderne qui lui ôtait tout caractère ».

Une tendance lourde dont le musicologue Albert de La Salle (1833-1886) retrace la chronologie dans Le Monde illustré du 29 janvier 1876. « Il arrive en moyenne une fois par dix ans qu’un directeur de théâtre se met en tête de « remonter » le Bourgeois gentilhomme avec tous ses intermèdes et divertissements… A chacune de ces reprises on peut constater le progrès de cet art tout moderne de restaurer les choses du passé ». Ainsi, en 1840, le « programme de fête… n’était qu’un tissu d’anachronismes et d’impertinences » car y étaient inscrits des extraits d’œuvres d’Eugène Scribe (1791-1861) et de Gioachino Rossini (1792-1868) mâtinées de quelques mazurkas polonaises. En 1852, poursuit-il, « la vérité archéologique fut serrée de plus près ». La « partition primitive » avait été rétablie en bien des endroits de l’œuvre. « Par malheur, on avait mêlé à ces spécimens curieux de la musique du dix-septième siècle quelques fragments de contre-danses modernes » au cours desquelles les demoiselles de l’Opéra « exécutaient d’aventureux entrechats en sautant jusqu’à la hauteur de la perruque » de Monsieur Jourdain. De même, apprend-on d’une autre source (Le Monde artiste du 14 octobre 1911), la musique de Lulli cohabite avec la Marche de Tarare d’Antonio Salieri (1750-1825). La cérémonie turque elle-même était cadencée par une marche de Gaspare Spontini (1774-1851) réorchestrée par Daniel-François-Esprit Aubert (1782-1871) tandis que Marie Taglioni (1804-1884) y dansait un pas de La Sylphide de Jean Schneitzhoeffer (1795-1852).

En janvier 1876, la résurrection du Bourgeois franchit une étape supplémentaire. Grâce à la restauration de la partition de Philidor par l’érudit bibliothécaire du Conservatoire de Paris : Jean-Baptiste Weckerlin (1821-1910). Le public redécouvre « Lully, sinon avec enthousiasme, au moins avec curiosité et sympathie », analyse Eugène Gautier dans le Journal Officiel de la République Française (8 février 1876). Une « véritable résurrection historique » surenchérit Charles Monselet (1825-1888). Il ira jusqu’à s’identifier au protagoniste : « en sortant du théâtre,… je croyais sentir flotter sur mes épaules les boucles d’une énorme perruque » (Le Pays : journal des volontés de la France, 25 octobre 1880). Dans le même numéro, son confrère Georges Maillard (1837-1897) réhabilite ostensiblement Lully : « Dame ! Il a vieilli, il a des allures gothiques et il parle une langue un peu surannée… C’est un vieillard, mais propre, sans infirmités ». S’il juge les airs à chanter du Bourgeois « généralement froids et d’une allure trop archaïque », il est, en revanche, séduit par les airs de ballet, « charmants, toujours un peu gothique et compassés (c’est là le cachet de l’époque, dit-il) mais aimables pourtant avec leurs allures anciennes et leurs allures rococos ». Par honnêteté, il tient à signaler, à l’intention du public, la « petite supercherie (bien innocente) que se permet la Comédie-Française. La sarabande des pâtissiers qui termine le second acte n’est pas de Lulli mais de Rameau ». Par le passé, nous avions vu bien pire !

Hormis les observations portées sur la musique de Lully, une critique récurrente est formulée à l’encontre du « spectacle total » du Bourgeois : sa longueur. Pour Jean-Jacques Weiss (1827-1891), la pièce (qu’il qualifie « d’opérette grandiose ») présente « au moins un défaut : (elle) n’en finit pas, surtout avec les divertissements » (Journal des débats politiques et littéraires, 2 mars 1885). De même pour Robert Brasillach (1909-1945) : la pièce est « une suite de sketches satiriques… noyés dans des intermèdes musicaux et dansés qui n’ont qu’un rapport lointain avec l’action. Encore, au Français, a-t-on supprimé le Ballet des Nations qui, sans l’ombre d’une nécessité, termine la pièce » (La chronique de Paris, avril 1944). Plus près de nous, Philippe Mougeot admet que « le public des années cinquante aurait mal supporté la très longue représentation d’octobre 1670. Il fallait donc élaguer des numéros musicaux » dans l’enregistrement public du Bourgeois par la Comédie-Française, le 22 mai 1955 ( livret - EMI music France, 1956). Même les représentations sur la scène du théâtre royal de Versailles (voir les chroniques du 15 juin 2016 et du 26 juin 2019) n’offrent pas l’intégralité de la partition.

Dans ce cas, fallait-il considérer, comme Carle-Lionel Dauriac (1877-1946) (sous le pseudonyme Armory), dans Les Nouveaux Temps (28 octobre 1941), que « Molière se suffit à lui-même » ? Le comédien avait anticipé la question dans l’adresse au lecteur ouvrant L’Amour médecin (14 septembre 1665) : « il serait à souhaiter que ces sortes d’ouvrages pussent toujours se montrer à vous avec les ornements (c’est-à-dire la musique et les ballets) qui les accompagnent chez le roi. Vous les verriez dans un état beaucoup plus supportable, et les airs et les symphonies de l’incomparable M. Lully, mêlés à la beauté des voix et à l’adresse des danseurs, leur donnent, sans doute, des grâces dont ils ont toutes les peines du monde à se passer ». Pourtant, la question se posait dès l’origine. Lorsque Robert III Ballard (1639-1672) publie, en 1670, le livre de ballet alors que le texte de la comédie ne paraîtra que l’année suivante. Bien plus tard, dans Le Courrier Français daté du 26 janvier 1835, un journaliste esquisse une alternative : « Si le Bourgeois gentilhomme est joué en comédie-ballet, il faut tout le luxe, toutes les merveilles de l’art, toutes les pompes de cour qui l’embellissaient à Chambord ; s’il est joué en comédie, il faut supprimer tous ces prétendus agréments qui nuisent à l’admirable ouvrage de Molière et n’y ajoutent que de l’ennui ». Eugène Laugier est plus catégorique. Il penche pour l’abandon de cette musique qui, selon lui, vieillit plus vite que le texte : « il ne faut donc pas s’étonner si de nos jours on trouve, comme spectacle, peu d’attraits à assister à une représentation du Bourgeois gentilhomme ; mais le charme est inexprimable à la lecture (du) portrait saisissant » de Monsieur Jourdain (11 janvier 1852). Soyons donc sans regrets lorsque nous séparons la comédie de ses intermèdes, décide Jean-Jacques Weiss. Car « Molière prenait soin… de composer ses pièces mixtes de telle manière que le chant et le ballet pussent être détachés de la comédie sans que celle-ci, en tant que comédie, parût mutilée et tombe en fadeur » (2 mars 1885).

Auquel de ces partis Vincent Dumestre accordera-t-il ses faveurs ? Fidèle à la vocation de son Ensemble, c’est sans surprise qu’il choisit la voie d’un « en même temps ». D’une part, « le spectacle total » filmé lors du Festival Abeille Musique 2004 (Alpha Production, 2005) entendait « révéler l’esprit et la force originelle de cette œuvre ». Projet qui a pleinement atteint ses objectifs si l’on en croit les nombreuses palmes qui ont couronné ce DVD. D’autre part, le coffret CD publié aujourd’hui par le label Château de Versailles Spectacles (2022). Il propose la presque intégralité des pages musicales et vocales de la comédie-ballet, comme si Lully, en personne, entendait rendre hommage à Molière à l’occasion du quatre-centième anniversaire de sa naissance.

Cet hommage ne s’adresse pas à l’écrivain de plateau mais à l’artisan d’un genre musical hybride et éphémère : la comédie-ballet. Certes, l’alliance de la musique, de la danse et du théâtre est une pratque ancienne. Oublions la musique antique qui a conçu le modèle. Passons sur les expériences d’acclimatation de l’opéra italien en France par Jules Mazarin (1602-1661). Notons simplement que la tragédie La mort des enfants de Saül, représentée le 3 septembre 1661 au collège jésuite de Clermont, indique combien l’écosystème culturel avait déjà largement assimilé le principe de cette fusion des arts de la scène. La Muze historique de Jean Loret (1595 ?-1666) en témoigne dans le compte-rendu de la représentation de cette « pièce tragique/composée en style énergique/avec des entractes plaisants/comme on fait tous les ans ». Il est notamment impressionné par « cette histoire, des mieux traitées/ (qui) fut de ballets entrelacés/ fort agréablement dansés ».

La complicité de Molière et de Lully apporte sa touche finale au modèle. Un premier canevas avait été tracé lors d’une fête donnée le 17 août 1661 à Vaux-le-Vicomte. Presque par accident et pour des questions essentiellement pratiques, explique Molière dans le propos liminaire des Fâcheux : « Le dessein était de donner un ballet aussi ; et, comme il n’y avait qu’un petit nombre choisi de danseurs excellents, on fut contraint de séparer les entrées de ce ballet, et l’avis fut de les jeter dans les entractes de la comédie, afin que ces intervalles donnassent temps aux mêmes baladins de revenir sous d’autres habits. De sorte que, pour ne point rompre aussi le fil de la pièce par ces manières d’intermèdes, on s’avisa de les coudre au sujet du mieux que l’on put, et de ne faire qu’une seule chose du ballet et de la comédie ». Ce premier essai ayant satisfait le public, une douzaine d’autres pièces accompagnées de musique et de danse suivront.

Dix ans plus tard, finie l’alternance de séquences théâtrales et musicales indépendantes les unes des autres. Nos compères imaginent un procédé par lequel théâtre, musique et danse agissent par osmose. Et de toutes leurs « comédies-ballets », le Bourgeois est celle dans laquelle la fusion de ces trois arts atteint son plus haut degré d’intégration. D’autant, explique le musicologue Julien Tiersot (1857-1936) que « c’est la musique, c’est tout au moins l’idée de l’intermède musical du quatrième acte qui a été la raison d’être initiale de la pièce et en a déterminé la composition » (La musique dans la comédie de Molière, 1922). Plus encore : « la partition du Bourgeois gentilhomme est comme une sorte d’anthologie, d’encyclopédie de la musique française à la veille de la fondation de l’Opéra ». Dans son ouvrage consacré à Molière, Eugène Rigal (1885-1920) conclut: « Ne nous y trompons pas : l’auteur principal du Bourgeois gentilhomme, aux yeux de la cour, ce fut le musicien, ce fut Lulli… Il n’y a pas cinq actes, ni trois, mais un seul, de temps en temps coupé par de la musique ou des danses » (Molière, Tome 2, 1908).

En gravant ce CD, Vincent Dumestre semble s’être rallié à cette position. La musique étant omniprésente, c’est par le sentier musical qu’il choisit de nous faire cheminer à l’intérieur de l’un « des plus heureux sujets de comédie que le ridicule des hommes ait jamais pu fournir », juge Voltaire (Œuvres de Molière avec une Vie de Molière par Voltaire, 1831).

Ballet de Chambort, contributeur : Henri Foucault (16..-1719 ?), 1706, Gallica, BnF

L’ouverture instrumentale du Bourgeois gentilhomme préfigure les prologues d’opéras à la gloire du souverain qu’imposera Lully dans ses opéras. Sa première fonction est d’ordre rhétorique. Usant de la technique de la captatio benevolentiae, l’orchestre (« un grand assemblage d’instruments », écrit Molière) annonce le début du spectacle, invite l’auditoire à se tourner vers la scène tout en cherchant d’ores et déjà à s’en attirer les bonnes grâces. Mais cette première esquisse d’ouverture « à la française » pourrait également révéler une intention plus politique. En effet, la gravité du premier mouvement reflète l’image d’un roi achevant de consolider son pouvoir. L’ordre règne jusque dans l’homorythmie qui domine ce passage. De même, son cortège de notes pointées auréole la personne royale de gloire. Enfin, le choix de la tonalité en sol mineur renforce la gravité de l’harmonie : « sérieux et magnifique », dira Marc-Antoine Charpentier dans ses Règles de composition (1690). Un fugato aux allures de gigue anime le second mouvement. Il s’épanche dans un ruissellement d’allégresse. Celle qui enchante une (rare) année sans guerres extérieures. Son mouvement vif est relancé, comme pour annoncer l’imminence du lever du rideau. Il se conclut sur un mode majeur de façon à figurer que c’est bien un moment de détente qui est proposé au second étage du château de Chambord.

L’Acte premier s’ouvre dans le cabinet de travail du maître de musique. Nous assistons, en direct, à un exercice de composition musicale tel qu’il se pratiquait au XVIIème siècle. Par le chant, l’onomatopée ou le sifflement, « l’écolier » Paul-Antoine Benos-Djian éprouve la résonance mélodique de la sérénade qu’il vient de façonner à l’intention de Monsieur Jourdain. Sa parfaite diction à l’ancienne amplifie l’effet d’allitération qui fait siffler les « s ». Dans cette harmonie imitative, la sonorité cinglante de la consonne fait subir à l’oreille la douleur de l’amant éperdu d’ « Iris » qui « languis », « soumis », rejeté « hélas » au rang des « ennemis ». Le théorbe d’Etienne Galletier lui instille le rythme fiévreux de la passion. La plage suivante rejoue cette même « sérénade ». Mais, cette fois, la « musicienne » Eva Zaïcik affine la diction, garnit la ligne mélodique de délicats agréments tandis que le continuo s’enrichit de cordes et du clavecin. La succession de ces deux plages réalise un ingénieux diptyque racontant la genèse de la composition d’une pièce vocale. Depuis son état primitif. Telle qu’elle naît sous la plume de son auteur. Jusqu’à sa version sublimée par un interprète. Le premier s’attache à la rhétorique déclamatoire tandis que le second se concentre sur l’ornementation. Le premier travaille sur le rythme et la justesse oratoire ; le second privilégie l’expression des émotions et la sincérité des sentiments.

Malgré sa brièveté, ce passage nous livre deux précieux renseignements sur la manière d’écrire une partition. D’abord, le fait d’en confier l’écriture à un « écolier » ne surprend guère que notre brave bourgeois : Vous n’étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là, interroge-t-il. Ces sortes d’écoliers en savent autant que les plus grands maîtres, atteste le maître de musique. De fait, même les musiciens les plus célèbres ne composaient souvent que les parties essentielles d’une pièce (généralement le dessus et la basse) tandis que leur assistant complétait les parties intermédiaires et veillait à l’harmonie. Comme Pascal Collasse (1649-1709) que Lully emploiera « souvent dans la composition de ses opéras, c’est-à-dire à remplir ordinairement les parties du milieu de ses chœurs de voix et de quelques-unes de ses symphonies », témoignent les frères François (1698-1753) et Claude (1705-1777) Parfaict dans leur manuscrit relatant l’Histoire de l’Académie Royale de Musique. Cette délégation n’est cependant pas exempte de risques. Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville (1674-1707) raconte les conditions dans lesquelles Lully s’est séparé de l’un de ses secrétaires : Jean-François Lalouette (1651-1728) « avait été Secrétaire de Lully, et il l’avait été avec beaucoup de distinction et d’agréments, que son intelligence et son habileté lui avaient attirés : Mais Lully crut s’apercevoir que son Secrétaire faisait un peu trop du maître... : il revint à Lully qu’il s’était vanté d’avoir composé les meilleurs morceaux d’Isis, et il le congédia » (Comparaisons II, février 1706).

Ensuite, l’étonnement de Monsieur Jourdain (Cette chanson me semble un peu lugubre, elle endort) permet au maître de musique de lui enseigner un premier principe de l’esthétique musicale de la seconda prattica montéverdienne. Le maître vénitien soutient (Scherzi musicali, 1607) que l’oratione sia padrona del armonia e non serva (le discours fût maître de la musique et non serviteur). Postulat corroboré par le maître de musique : Il faut, Monsieur, que l’air soit accommodé aux paroles. Le Cerf de la Viéville utilisera d’ailleurs ce passage du Bourgeois pour approuver le refus du maître de musique : Je vous soutiens que le cœur en est si choqué et le bon sens si mécontent, qu’ils contraignent l’oreille de rejeter avec dédain le plaisir mal placé qu’on lui offre (Février 1706, Comparaisons II). Un peu plus loin, le maître de musique soumettra à son mécène un petit essai que j’ai fait autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Une nouvelle occasion s’offre à lui pour énoncer deux autres principes de rhétorique musicale transalpine : le premier soutient que la musique exprime les passions tandis que le second affirme qu’elle a le pouvoir de les susciter.

Des références musicologiques qui, bien entendu, échappent à l’entendement de Monsieur Jourdain. Pour incarner son répertoire de référence, il pousse alors la chansonnette : Je croyais Jeanneton aussi douce que belle. Sur scène, l’effet de souffle du ridicule de son interprétation (par une voix de fausset, selon l’indication figurant sur la partition de Lully) avait pour but d’entacher la réputation de ses auteurs. Car cette « chanson » est extraite du sérieux Nouveau recueil des plus beaux airs de cour (1666) dédicacé par le compositeur Bertrand de Bacilly (1621-1690) au très cartésien Henri Louis Habert de Montmor (1600-1679). Son texte est signé du poète Pierre Perrin et sa mélodie est de la composition de Jean de Granouilhet, sieur de Sablières (1627-1700 ?). Or, le poète venait d’obtenir l’exclusivité de la représentation des opéras sur l’ensemble du territoire français, par lettre patente du 28 juin 1669 créant l’Académie d’Opéra (future Académie royale de Musique). Quant au musicien, intendant de la musique de Philippe d’Orléans (1640-1701), il prenait plaisir à composer des opéras. L’un et l’autre se dressent donc, en rivaux, sur le chemin de l’ambitieux Lully. Mais nous n’en dirons pas plus car la « chanson » ne figure pas au programme de notre CD.

Pas davantage que le fameux Menuet que Monsieur Jourdain étrille au rythme des onomatopées. « La seule œuvre de Lully sans doute qui ait traversé les siècles sans discontinuité, sous une forme parodique », estime Philippe Beaussant (Lully ou Le Musicien du Soleil, 1992). Au demeurant, une mélodie que devait affectionner Lully car il la prélève dans le troisième des Airs pour les faunes et les dryades des Amants magnifiques (4 février 1670). Raisons de plus pour regretter de ne pouvoir l’entendre.

En écho à la chansonnette (absente) et pour marquer la supériorité de la musique savante sur les airs populaires, le maître de musique fait entendre le Dialogue en musique entre trois solistes. Certes, la « chanson » et le « dialogue » puisent leur inspiration dans une même veine pastorale : les grandeurs et les misères de la vie amoureuse des bergers. La première adopte la forme strophique caractéristique de la chanson populaire quand le second décrit une scène de séduction conformément aux canons de la « musique de ruelle » (pour ce genre musical, voir notre chronique).

La pièce s’ouvre sur un triptyque amoureux projetant trois portraits amoureux ou trois visions contrastées de la vie amoureuse : l’hédoniste conjuguant plaisir et liberté ; l’épicurien goûtant le charme des amoureux désirs ; le soupirant éconduit se retirant des jeux de l’amour. Risquons une lecture symbolique de ce tableau. Nous y verrions alors la malicieuse métaphore de l’aventure amoureuse de Louis XIV (1638-1715) avec sa cousine, Henriette d’Angleterre (1644-1670), épouse de Philippe d’Orléans, frère du roi. Pure conjecture, sans doute. Mais ces personnages historiques semblent bien plantés : la liberté des mœurs du roi, les goûts du luxe et du plaisir de Madame, la rancœur de Monsieur, jaloux de l’intimité des relations qu’entretenait son épouse avec le roi. En tout état de cause, ces péripéties amoureuses étaient encore dans toutes les têtes car Madame venait de décéder, le 30 juin 1670, juste trois mois avant la création du Bourgeois. A moins que la métaphore ne fonctionne à sexes inversés. Elle évoquerait alors le ménage à trois (si l’on exclut la reine) qui alimente les commentaires à la cour de Versailles. Deux maîtresses y cohabitent avec leur royal amant. Et, dans ce triangle amoureux, chacun représente une facette de la psychologie amoureuse : l’amour en liberté du roi, l’amour comme moteur de l’ambition de l’ardente Françoise-Athenaïs de Rochechouart de Mortemart, future marquise de Montespan (1640-1707) et la relégation de la victime de l’inconstance amoureuse qui pousse la timide Françoise-Louise de La Vallière (1644-1710) vers la religion.

Sur une tonalité tendre et enjouée, la musicienne célèbre les délices de la séduction et proclame son aspiration à la liberté. Cette posture marque une rupture avec les conventions galantes et le langage artificiel de la préciosité de rigueur dans l’univers raffiné des salons. Molière parle le langage de la sincérité des sentiments : plutôt que de feindre de « mourir d’amour », il soutient, dans ce premier aria, qu’il ne faut chercher dans l’amour que ses plaisirs et non ses peines ou ses contraintes. Ce n’est donc pas un hasard si la répétition du verset conclusif (Il n’est rien de si doux que notre liberté) sonne comme un appel à l’émancipation des femmes. Le premier musicien adhère à cette vision plaisante de l’amour en magnifiant la délicatesse des tendres ardeurs. La vie serait bien fade sans l’amour, chante-t-il sur une ligne mélodique colorée par les flûtes, caressée par les cordes et dorlotée par le théorbe. L’atmosphère est paisible et la romance gracieuse. A rebours, le second musicien assure qu’on ne voit point de bergère fidèle. Une brève sinfonia fébrile venait de marquer le point de rupture avec les interventions précédentes. Le théorbe projette des gammes nerveuses tandis que le continuo est déréglé pour un tempo tourmenté. L’effet de contraste est renforcé par le choix des voix : le dessus et la taille chantent l’amour tandis que la basse invective ce sexe inconstant et enjoint la gente masculine, pour jamais, à renoncer à l’amour.

Dans une salve de vives apostrophes, chacune des trois parties tente maintenant de l’emporter : aimable ardeur désire l’un ; franchise (= liberté) heureuse espère la musicienne ; sexe trompeur soupire le plus pessimiste. Nous pénétrons ensuite au cœur même du dialogue. Dans cette phase délicate de la recherche d’un compromis au cours de laquelle la musicienne propose de vérifier par expérience qui des deux aimera mieux. Une perspective saluée dans un long aria final qui vante les ardeurs si belles pourvu que les deux cœurs (soient) fidèles. Les voix se pourchassent, se superposent, s’entremêlent pour façonner un hymne à la fidélité amoureuse au contrepoint richement paré. De même, les combinaisons vocales s’accordent avec la dynamique narrative. Ainsi, le duo (dessus et taille) s’unit d’abord dans un passage homophone tandis que, dans un solo, la basse se laisse convaincre qu’il est doux d’aimer. Il sera finalement rejoint par ses partenaires pour célébrer, dans un trio resplendissant, la fidélité en amour. Les solistes viennent de parler à la raison. Dans un passage instrumental conclusif, le son parle maintenant aux sens. Pour y imprimer cette sensation suave que procure la force tranquille de la loyauté en amour. A bon entendeur…

Plantu, Le Monde, Exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale (1622-2022) à l’Espace Richaud – Versailles (jusqu’au 17 avril 2022)

Le maître à danser insiste pour faire la démonstration des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. En ouvrant ainsi le premier intermède, ses quatre danseurs forment l’embryon de la « symphonie chorégraphique » que développera Jean-Féry Rebel (1666-1747) dans Les Caractères de la danse (1715). Comme dans le Bourgeois où la page instrumentale égrène une suite de danses, chacune d’elles étant à peine esquissée qu’une autre lui succède. En mêlant habilement airs nobles et rythmes populaires reconnaissables à leur métrique et leur caractère. Ainsi, après s’être échauffés sur un mouvement grave puis un second, plus vif, les baladins attaquent les premiers pas d’une sarabande, d’une bourrée et d’une gaillarde avant de se laisser emporter par le tourbillon d’une canarie (danse ternaire dont le tempo est plus vif que la gigue). La variété de ses composants correspond parfaitement à l’objectif visé : proposer un échantillonnage de différents pas, attitudes ou positions faisant de la danse un art qui ouvre l’esprit d’un homme aux belles choses.

Cependant, la danse est bien plus qu’un divertissement. Dans sa lettre patente du 30 mars 1662 précisant les finalités de l’Académie royale de Danse, le roi la considère d’ailleurs comme l’un des arts « les plus honnêtes et nécessaires à former le corps et lui donner les premières et les plus naturelles dispositions à toute sorte d’exercices ». Même à habiller Monsieur Jourdain à la cadence de toute la symphonie. Comme dans la chanson populaire Quand Biron voulut danser, lorsque ses valets espiègles lui présentent, une à une, les pièces à vêtir. Mais, dans le Bourgeois, le tutti instrumental parle avec solennité. L’habillage de notre bourgeois prend les allures d’une cérémonie à laquelle le rythme pointé de la sinfonia imprime un caractère de noblesse. Puis, ravis des libéralités dont ils ont été gratifiés à l’issue de la séance d’habillage, les quatre Garçons tailleurs se réjouissent par une danse qui fait le second intermède. Cette fois, les bois battent le rythme d’une gavotte, plongeant ce court intermède dans une atmosphère de réjouissance.

Sans transition, voici qu’apparaissent six cuisiniers apportant, au son de la musique et au rythme alerte des percussions, une table couverte des mets confectionnés pour le festin offert par Monsieur Jourdain à sa belle marquise. Une musique aux allures tout à la fois légère, martiale et olympienne. Nos oreilles y perçoivent le mélange improbable des balancements d’une bourrée, de l’énergie du Départ en campagne de La générale de la garde de François-André Danican Philidor (1726-1795), de la solennité de certaines Symphonies pour les Soupers du Roy (1703) de Michel Richard de Lalande (1657-1726). Par cette subtile combinaison de sons et de rythmes, l’orchestre de Lully figure l’extravagance de la situation. Celle d’un roturier naïf contrefaisant les manières du grand monde.

A l’écoute des danses exécutées par les tailleurs et les cuisiniers, l’oreille devine une nuance. Le texte de Molière les recouvre d’un même intitulé alors qu’ils sont, sur un plan musical, de nature différente. Celle des tailleurs répond manifestement à la définition de la danse : « sauts et pas mesurés qui se font en cadence… pour réjouir une compagnie » selon Antoine Furetière (1619-1688) dans son Dictionnaire universel (1690). En revanche, celle des cuisiniers correspond davantage aux caractéristiques d’un ballet, certes miniature : « représentation harmonique et danse figurée et concertée… qui se fait par plusieurs personnes masquées qui représentent par leurs pas et postures quelque chose naturelle ou quelque action ».

Ce ballet soulève, enfin, la question de sa singularité. Trait de génie des compères Molière et Lully ? Pas forcément, expertise le latiniste Léopold-Albert Constans (1891-1936). Pour lui, Molière devrait à l’auteur du Satyricon l’invention de cette « fantaisie chorégraphique ». De fait, dans un fragment découvert à Padoue en 1664 et enchâssé dans le récit à partir de 1669, Petrone y décrit des nuées d’esclaves chantant et dansant pour servir et desservir la table des hôtes du parvenu Trimalchion. La rencontre de Molière avec cette œuvre écrite sous le règne de Néron ne serait pas fortuite car, fort de cet ajout, le Satyricon connaît alors un succès de librairie dans les milieux cultivés de France. Pour Léopold-Albert Constans, il ne fait donc pas de doute : « au moment où il a composé le Bourgeois gentilhomme, Molière a lu, ou relu, le Festin chez Trimalchion ».

Ce texte aurait également inspiré la seconde des chansons à boire qu’entonneront bientôt les musiciens chargés « d’assaisonner la bonne chère » offerte par Monsieur Jourdain. Pour le latiniste, « la 2ème strophe, en particulier, n’est qu’une traduction libre des deux derniers vers latins » de l’exhortation à boire de Trimalchion. De même, la 1ère et la 3ème strophe font écho aux premiers mots de son éloge des vertus du vin ».

Dix-sept siècles plus tard, ces deux chansons sont toujours en harmonie avec l’imaginaire collectif de cette société où, explique Matthieu Lecoutre (Ivresse et ivrognerie dans la France moderne, PUR, 2011), « l’ivresse fait partie de la culture des élites ». Une culture bachique suffisamment ancrée pour que personne ne se soit offusqué de voir Louis XIV, un mois avant son sacre à Reims, jouer l’un des « filoux traîneurs d’épées… échauffez par le vin » dans la quatrième entrée du Ballet du Roy, des festes de Bacchus (mai 1651). Si l’ivresse figure en bonne place au tableau des vices et des maux de la société, la chanson à boire s’épanouit effrontément dans les salons pour enchanter les convives lors des moments festifs ou de convivialité. C’est d’ailleurs dans de telles circonstances que Bertrand de Bacilly a composé son Second livre d’airs bachiques (1677). Dans sa dédicace au maréchal Henri de La Ferté-Senneterre (1599-1681), il nous entraîne dans la fabrique des chansons à boire. Ayant eu le privilège « de manger quelquefois à votre Table, que chacun sait être d’une délicatesse achevée. C’est là, Monseigneur, où j’ai pris la liberté de vous chanter ces Airs que vous écoutez avec joie et c’est cette Table qui m’a animé pour les faire, et qui m’a donné l’art d’y réussir ». Comme les airs bachiques de Bacilly, les deux chansons à boire du Bourgeois sont-elles nées à la table généreusement approvisionnée de Molière ?

Sur un tempo alerte, le premier air chanté en duo, croque une scène de cabaret à la mode aristocratique. Sa tonalité égrillarde évoque la manœuvre de séduction d’un bon vivant qui abreuve sa belle pour lui faire promettre une ardeur éternelle. Cette chanson à boire semble refléter la facilité des mœurs qui dominait, il y a peu, à la cour de Gaston d’Orléans (1608-1660), l’oncle frondeur de Louis XIV. Considéré comme le chef de file des libertins de France, il raffolait des chansons à boire, des poèmes érotiques et des parties fines. Ce n’est donc pas un hasard si, en 1636, le musicien Jean Boyer (avant 1600-1648) dédicace son Recueil d’Airs à boire et danser à l’un des gentilshommes ordinaires de son entourage : Monsieur de Flotte. « Le public trouvera bon, s’il lui plaît, que je dédie des Chansons à boire, à un buveur éternel, et des pièces de raillerie, à un goinfre de haut appareil, qui leur sait donner un tel poids, qu’elles pourront passer dorénavant pour des pièces d’importance ».

La seconde chanson « était un des airs du monde que Lully a toute sa vie le plus aimé » et qu’il chantait souvent en joyeuse compagnie, assure Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville (Comparaison II, février 1706). Son texte, d’essence plus classique, n’en froisse pas moins les esprits chagrins. Car sa philosophie, joyeusement rabelaisienne, est sans cesse revivifiée par des grappes de notes grattées sur une guitare émoustillée. Sur un rythme invitant au déhanchement, elle exhorte à boire autant que nous pouvons car le temps qui fuit nous y convie. Une thématique familière à cette culture bachique dans laquelle baignent alors les élites autant que les milieux artistiques. Mais un propos qui scandalise le Père jésuite Jean Crasset (1618-1692) : « Mangeons et buvons, car nous mourrons demain. Que dites-vous là ?.... Est-ce ainsi raisonner en homme ? Ne devriez-vous pas dire plutôt : jeûnons et prions car c’est demain que nous mourons » (La douce et sainte mort, 1691). Avouons que l’enthousiasme communicatif du duo de chanteurs ne manque pas d’arguments face à l’injonction austère du Père jésuite ! Nous nous laisserons finalement griser par les flots de ce divin nectar qui se déverse généreusement dans l’apostille dionysiaque coiffant la chanson : garçon, versez toujours, tant qu’on vous dise assez.

Mamamouchi, Londres, 1675, Gallica, BnF

La marche pour la cérémonie turque ouvre la séquence burlesque au cours de laquelle Monsieur Jourdain est promu Mamamouchi. Une promotion dont la singularité ne tarde pas à enjamber la Manche. De fait, un Mamamouchi, or the citizen turn’d Gentleman est traduit par le dramaturge Edward Ravenscroft (1654 ?-1707) pour être représenté au Dukes Theatre de Londres. Cette cérémonie mobilise neuf des trente-huit plages que compte notre CD, confirmant ainsi, par son importance, le statut de pièce maîtresse de la partition. Pour Philippe Beaussant, aucun doute n’est permis : « Pour comprendre le Bourgeois gentilhomme, il faut l’analyser en commençant par le ballet turc, et remonter l’œuvre à partir de sa chute finale ». Il est vrai que le roi avait commandé une œuvre de circonstance inspirée de l’actualité. Ce que confirment les Mémoires (tome 4) du chevalier Laurent d’Arvieux (1635-1702), envoyé extraordinaire du roi auprès de la Sublime Porte : « Le roi ayant voulu faire un voyage à Chambord… voulut donner à sa Cour (le divertissement) d’un ballet ; et comme l’idée des Turcs qu’on venait de voir à Paris était encore récente, il crût qu’il serait bon de les faire paraître sur la scène ».

L’événement historique à l’origine du ballet a défrayé la chronique. En novembre 1669, le sultan Mehmed IV (1642-1693) envoie Soliman Aga Mustapha Raca auprès de Louis XIV afin de restaurer les liens diplomatiques entre l’Empire ottoman et la France. « C’était la première fois en Europe qu’un ambassadeur turc se déplaçait pour rendre visite à un souverain », signale Philippe Beaussant. Flatté, le roi fait préparer une réception propre à marquer les esprits. Moins ceux des Turcs que ceux des autres souverains européens dont les ambassadeurs ont tous été conviés pour la circonstance. Or, à la lecture de la lettre d’introduction, il apparaît que Soliman Aga n’a pas le rang d’ambassadeur. Tant de faste déployé pour une personne de condition assez ordinaire ! Au demeurant, d’un naturel orgueilleux et arrogant ! Aussi, « pour qu’on ne rie pas de lui, (le roi) ordonne qu’on rie des Turcs, et commande à Lully un ballet turc ridicule », analyse Philippe Beaussant. Pour mesurer pleinement l’impact psychologique de l’événement sur le roi, nous recommandons la lecture du chapitre 13 de son Versailles, Opéra.

La cérémonie s’ouvre sur une marche qui emprunte à la pavane son allure noble et majestueuse. La pavane qui, rappelons-le, reste encore la musique processionnelle de l’aristocratie européenne. Celle, notamment, qui résonne lors des cérémonies officielles telles qu’un mariage royal, voire d’un sacre (voir notre chronique). Habilement, Lully atténue son caractère de gravité pour lui insuffler une tonalité majestueuse et ludique à la fois.

Pendant toute la durée de la cérémonie, la langue de Molière prend congé pour céder la place au sabir, le langage composite jargonné par les drogmans. En effet, ces guides-traducteurs en pays ottoman ont inventé une langue mêlant des bribes d’arabes à des fragments de langues européennes afin de se faire comprendre des visiteurs occidentaux. Notons que le texte choisi par Vincent Dumestre n’est pas celui de la création en 1670 mais celui d’une reprise publiée en 1682. Celle au cours de laquelle Lully s’impliquera tant dans la tenue du rôle du Mufti qu’il dérida le roi et obtint une charge de Secrétaire du Roi en dépit des réticences de François Michel Le Tellier de Louvois (1639-1691).

Une fois encore, le génie de Molière sublime une pratique plus ancienne. Car, même si une turquerie en sabir amusait le spectateur du Sicilien ou l’Amour peintre (5 janvier 1667), Molière n’en est pas l’inventeur. Deux exemples pour nous en convaincre. Ce langage est déjà mis en musique dans le recueil des Airs et villanelles françaises, italiennes, espagnoles et turques publié en 1602 par Charles Tessier (après 1560-après 1610). De même, un Salamalec Ô Rocaha garnit le Ballet du mariage de Pierre de Provence et de la belle Maguelonne (1638) d’Etienne Moulinié (1599-1669) (voir notre chronique). A la différence près que Molière intègre ce langage dans le récit et l’action.

Une action qui, après un chapelet d’invocations d’Allah, voit Monsieur Jourdain être débarrassé de ses habits occidentaux, puis revêtu à la turque. Pendant cette séance d’habillage, le Mufti chante un Se ti sabir grave et cérémonieux sur lequel flotte la légèreté espiègle des bois. Comme s’ils se réjouissaient par avance de la farce dans laquelle se précipite notre ingénu prétentieux. Suit un interrogatoire en règle relatif à la religion de Monsieur Jourdain. Le Mufti égrène, une à une, les minorités religieuses auxquelles pourrait s’être converti Monsieur Jourdain : de l’anabaptista au mahometana sans oublier les coffista (coptes), pagana (païens), bramina (brahmane) et toutes les nuances du protestantisme. Un questionnement qui n’a pourtant rien d’incongru, hormis son expression burlesque. Car, dans le royaume de France, certaines confessions religieuses peuvent faire obstacle à la promotion sociale. Ainsi procède la toute récente Déclaration du Roi du 1er février 1669 portant règlement des choses qui doivent être gardées et observées par ceux qui font profession de Religion Prétendue Réformée. Celle-ci interdit ou limite l’accès des protestants à de nouvelles charges. L’analogie paraît alors tentante : le Mufti s’assurerait que le candidat à l’anoblissement répond aux conditions religieuses de sa promotion.

De même, les différentes phases de la cérémonie suggèrent un rapport d’analogie avec les principales étapes d’un sacre royal. Dans cette caricature, le Mufti représenterait l’archevêque de Reims. Son Star bon Turca Giourdina ferait résonner le serment ecclésiastique prononcé par le roi, la remise de l’énorme turban de cérémonie simulerait le couronnement, les coups de sabre figureraient le rituel de chevalerie tandis que la bastonnade se souviendrait de l’onction royale. Le tout sur un tempo déchaîné et dans une atmosphère carnavalesque durant laquelle le farceur Il Signor Chiaccierone (le nom derrière lequel se dissimule Lully) se démène pour le plus grand plaisir du roi et de la cour. D’autant, souligne le Mercure galant (février 1681), « qu’ayant composé toute la musique récitative de ce personnage (le Mufti), aucun n’en peut avoir une plus parfaite intelligence, ni le jouer d’une manière plus juste ».

Sans transition, une gracieuse sinfonia bat le rappel des invités conviés au « petit ballet qui avait été préparé » pour célébrer les fiançailles de Lucile et de Cleonte. Le Ballet des Nations vient de s’ouvrir. Celui-là même qui constituera le prologue de la pastorale des Fêtes de l’Amour et de Bacchus représentée à partir du 11 novembre 1672 pour l’inauguration de la nouvelle salle de l’Académie royale de musique, dans la salle de Bel-Air.

La première entrée met en scène le Dialogue des gens qui en musique demandent des livres. En forme de « reportage » enregistré au cœur du parterre, elle rend compte du vacarme que provoque une assistance bigarrée au moment où elle se dispute les « livres du ballet », juste avant le lever du rideau. Ce fascicule, imprimé avant la représentation, offrait « au lecteur des indications sur la manière dont chacun (des intermèdes) est conçu et s’articule au sein même du spectacle. En effet, la relation minutieuse de leur déroulement comprend les paroles des récits chantés ; une description des différentes actions mimées et dansées ; les listes, insérées au fil du texte, des interprètes du chant (soliste) et de la danse ; enfin, les traditionnels « vers du ballet » explique Nathalie Lecomte dans son article consacré à La distribution des danseurs (in Molière à la Cour, Les Amants magnifiques en 1670 sous la direction de Laura Naudeix, PUR, 2020 – voir notre chronique).

Dans cette première entrée, Molière fait résonner la diversité des voix du public. Avec un humour acéré à la manière d’un Honoré Daumier (1808-1879) qui se serait égaré en musique. Dans sa ligne de mire, des bourgeois, compagnons de route de Monsieur Jourdain sur le chemin de la prétention sociale. Ici, un homme et une femme « du bel air » (qui suivent la dernière mode) réclament d’être mieux traités que la masse des « gens qui crient ». Là, un couple de vieux « bourgeois babillards » s’offusque de devoir frayer avec des gens de commun ou de mauvaises mœurs tandis que la fille du bourgeois fait discrètement les yeux doux au fils de la bourgeoise. Même deux gascons et un suisse ragent de ne pas être considérés à la hauteur de leur condition. Timbres guindés ou intonations toussotantes. Faux accents gascons ou (presque) vraies inflexions suisses alémaniques. Papotage et brouhaha. Pour, finalement, décider de quitter les lieux après avoir, une dernière fois, tenté d’arracher un livret. Chanteurs et chanteuses se surpassent pour croquer les empreintes sonores de cette galerie de portraits au vitriol. Avec une mention particulière pour l’exercice guttural de Marc Mauillon et la théâtralité de l’expression de Zachary Wilder.

La seconde entrée est dédiée à la danse. Plus exactement, à la danse de trois importuns. Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière nous apprend qu’un « importun » est une personne provoquant autant d’ennuis que de fâcheries. Comme ces « escornifleurs » qui nous permettent d’établir un lien avec la comédie, notamment avec la scène du banquet. Car un escornifleur est une sorte de parasite qui se nourrit à la table des autres : « les tables des Grands sont toujours pleines d’escornifleurs », illustre Furetière. Trois complices en friponnerie semblent se raconter leurs derniers tours par les pas et les mouvements guidés par la musique. La tonalité mineure et le tempo heurté suggèrent leur caractère incommodant tandis que la ligne mélodique décousue les montre en pleine conversation, sans doute à l’affût de la prochaine occasion d’importuner.

La troisième entrée adresse-t-elle un message bienveillant à l’intention de la reine Marie-Thérèse (1638-1683), probablement absente de Chambord ? Dans le prolongement du Traité des Pyrénées (7 novembre 1659), l’infante d’Espagne avait épousé Louis XIV, le 9 juin 1660. Pour autant, les relations entre les deux pays resteront instables. D’ailleurs, au moment même où le Bourgeois divertit le roi, l’Espagne, la Hollande et l’Autriche négocient en secret une alliance avec l’Angleterre, contre la France. Elle sera finalisée en juin 1670. Bien loin des aléas diplomatiques, une suite d’airs et de danses nous initie à l’art délicat de ne pas désespérer en amour. Au moment d’en composer les paroles, Molière songeait-il aux infidélités royales ?

Sur un plan musical, Le Cerf de la Viéville voit dans cette séquence espagnole l’emblème de la conversion de Lully au goût français : « Lully a banni les faux agréments et le badinage Italien pour n’y mettre qu’un beau chant, des tons Français » (juillet 1704, Comparaison I). D’ailleurs, son style est si bien ajusté aux goûts que le Dauphin, Louis de France (1661-1711), « voulut se donner le plaisir de danser dans l’une des Entrées » du Bourgeois et qu’il choisit celle « des Espagnols et Espagnolètes ». Marie-Thérèse de Bourbon-Condé (1666-1732), la princesse de Conti, y « fit voir avec la grâce qui lui est si naturelle, tout ce que la danse a d’agréments » (le Mercure galant, décembre 1681).

Quant aux airs espagnols, ils ne sont pas chantés par trois espagnols, comme le prévoyait Molière. Dans le premier, Serge Goubioud diffuse un parfum de mélancolie dans un triste et paisible Sé que me muero de amor (Je sais que je me meurs d’amour). Ce tendre rondeau, caressé avec délicatesse par la voix du chanteur et étreint par des ritournelles suaves exhalées par les bois, exprime, avec une sensibilité à fleur de sons, la souffrance de ceux qui désirent mais ne sont pas aimés en retour. Pourtant, Ay ! que locura, con tanto rigor/ Quexarse de Amor (Ah ! quelle folie de se plaindre de l’Amour) proteste fermement Virgile Ancely avec la complicité d’un violon jovial. Egayés par le claquement des castagnettes, émoustillés par la guitare, enchantés par le violon, les danseurs mettent leurs pas dans ceux des instruments pour enhardir l’amant vacillant. Dans ce « double » (reprise du premier air mais en l’enrichissant d’agréments et de développements), les deux chanteurs enseignent, en solo puis en duo, l’art de persévérer en amour. Seul meurt d’amour celui qui ne sait pas aimer, explique l’un. L’amour est une douce mort si on est payé en retour, assurent les deux chanteurs aussitôt approuvés par des danseurs radieux. L’heure est finalement à l’allégresse car que esto de dolor es fantasia (la douleur n’est qu’une imagination).

Lully et son public devaient être particulièrement satisfaits de cette entrée espagnole car elle est réemployée, avec l’entrée des Italiens qui va suivre, dans le Ballet des ballets joué à Saint-Germain le 2 décembre 1671. Signe de leur popularité, c’est le roi lui-même qui « a choisi tous les plus beaux endroits des divertissements qui se sont représentés devant elle depuis plusieurs années et ordonné à Molière de faire une comédie (nota : La comtesse d’Escarbagnas) qui enchaînât tous ces beaux morceaux de Musique et de Danse, afin que ce pompeux et magnifique assemblage de tant de choses différentes, puisse fournir le plus beau spectacle qui ce soit encore vu pour la Salle et le Théâtre de Saint Germain en Laye » (Avant-propos du livre de ballet, 1671).

La quatrième entrée des Italiens poursuit la leçon sur l’art d’aimer. A la façon et dans un style typiquement italien qui s’acclimate au goût français depuis que Mazarin a ouvert la porte aux troupes transalpines. Une musicienne illustre par l’exemple l’un des enseignements espagnols : que les tourments de l’amour sont doux, chante-t-elle en substance dans les deux strophes de son aria. Dans une ritournelle langoureuse, deux violons tracent les contours de la ligne mélodique sur laquelle la musicienne posera ensuite ses paroles. Le fond sonore est teinté d’une douce mélancolie. Dans un juste équilibre entre l’élan de la passion et la fragilité de l’émotion, Claire Lefilliâtre recompose le texte au fil de ses reprises et réitérations. La forme métrique complexe suit cependant un même schéma dans les deux strophes : une exposition simple suivie de reprises finement ornementées avant la conclusion en guise de précepte. Dans la première strophe, elle fait le récit d’une résistance vaine avant de constater che resiste puoco/ Cor di gelo a stral di fuoco (qu’un cœur de glace résiste peu à une flèche de feu). Dans la seconde, elle se délecte de la peine qui fait son bonheur pour finalement se rendre à l’évidence : che piu giova e piace/ Quanto amor è più vivace (plus l’amour est vif, plus il a de charmes et cause de plaisir ».

Pour représenter l’Italie, Lully ne pouvait ignorer les personnages de la commedia dell’arte. Notamment le plus emblématique d’entre eux : Arlequino. Il imagine donc une « nuit à la manière des comédiens italiens » durant laquelle Arlequin danse en compagnie de deux Scaramouches (« petits batailleurs ») accompagnés de deux Trivelins (valets astucieux). Dans ce passage, « Lully recourt à des procédés déjà éprouvés dans les airs des habitants des enfers, consistant en des rythmes saccadés, combinés à de petits traits rapides écrits en double croches, propres à créer un climat d’inquiétude » analyse Jérôme de La Gorce dans sa biographie consacrée à Lully (Fayard, 2002). Cette dimension infernale est ici soulignée par l’emploi de percussion et la gravité du tempo. Une chaconne pétulante nous fait aussitôt oublier cette scène de cauchemar. Après avoir dépeint la phase obscure de la séduction, Lully décline le versant joyeux du sentiment amoureux.

Un charmant duo appelle à « cueillir dès aujourd’hui les roses de la vie », pour paraphraser l’un des sonnets pour Hélène de Pierre de Ronsard (1524-1585). La tonalité est plaisante. Les cordes pincées euphoriques. Le continuo épouse les paroles, leur faisant goûter le parfum du bonheur. Certes, les deux musiciens conviennent du caractère éphémère du plaisir amoureux. Mais un examen plus attentif du texte permet de distinguer les stéréotypes toujours à l’œuvre au XVIIème siècle pour canaliser la vie amoureuse selon l’âge et le sexe. L’un et l’autre conviennent que l’ennemi de l’amour, c’est le temps. En revanche, si le musicien admet que l’amour n’est pas sans dangers, il juge les blessures qu’il provoque bien douces pour les hommes. Quant à la musicienne, la perspective du vieillissement sonne le glas de la vie amoureuse des femmes : Ma poiche frigida/ Langu l’età, Più l’alma rigida fiamme non ba (mais quand languit l’âge glacé, l’âme engourdie n’a plus de feux). Particulièrement à cette époque où la sexualité pour le plaisir (et non pour la procréation) est condamnée par l’Eglise. Ces propos réveillent en nous des images. Notamment celle des Trois âges et la mort de Hans Baldung (1484 ?-1545) ou celle des Trois âges de l’homme de Titziano Vecellio dit le Titien (1488-1576).

Après les espagnols et les italiens, voici les français. Plus exactement des poitevins dansant le menuet au son de la musette et des hautbois. Pourquoi le Poitou ? Peut-être, tout simplement comme l’explique Sébastien de Brossard (1655-1730) dans son Dictionnaire de musique (1703), parce que le minuetto ou menuet est « une danse bien gaie qui nous vient originairement du Poitou ». Ce menuet s’introduit dans les salons au XVIIème siècle raffolant de pastorales et de bergeries. Accompagné de la musette et du hautbois du Poitou, le menuet serait donc le prolongement du « branle à mener (d’où menuet) » poitevin. La notoriété du branle du Poitou proviendrait notamment de son intégration dans le premier ouvrage d’ethnomusicologie qui note avec soin les pas et les mouvements de danse : l’Orchéosographie (1588) de Toinot Arbeau, anagramme du chanoine Jean Tabourot (1520-1585). Peut-être aussi de la réputation des bergères du Poitou pour la danse et le chant dont témoigne l’Etat de la France dressé par Henri de Boulainvilliers (1658-1722) à la demande de Louis XIV. A moins que Lully n’ait voulu honorer son beau-père d’origine poitevine, Michel Lambert (1610-1696).

Sur l’air du menuet mais sans les instruments populaires, deux chanteurs nous gratifient d’une pastorale bien innocente. Dans un paysage idéalisé peuplé de bergers de fantaisie, ils nous invitent à l’amour. Un second menuet revigore les faux bergers assoupis avant de les convier, en compagnie d’une certaine Climène, à imiter ces oiseaux amoureux surpris à s’entre-baiser. Cette Climène pourrait évoquer la princesse vertueuse mise en scène par Jean Puget de La Serre (1595-1665) dans sa tragi-comédie Climène ou Le triomphe de la vertu (1643). Celle-là même qui déclare au roi qui tentait d’obtenir ses faveurs : « Ma beauté ne saurait faire que des amants volages, parce que si elle donne le désir, ma vertu ôte l’espérance » (Acte II, scène 7). Beauté contre vertu, à l’image de la rivalité de la belle Montespan et de la sage La Vallière ?

Tout cela finit par le mélange des trois nations invitant l’assistance à applaudir le spectacle. Un finale qui fait écho aux conclusions des ballets de cour traditionnels. En réalité, dans cette sixième entrée, Molière organise lui-même l’ovation des artistes. Quels spectacles charmants, quels plaisirs goûtons-nous ! L’écriture chorale est simple. De telle sorte que les spectateurs puissent rejoindre le chœur pour gratifier les acteurs du divertissement pour ce spectacle que les Dieux mêmes… n’en ont point de plus doux. Un merveilleux unisson qui imprime à notre pratique des battements de mains et de pieds un cachet bien primitif.

Applaudissements auxquels nous devons cependant nous résoudre, devant notre ordinateur, pour saluer la version de concert de cette célébrissime comédie-ballet. Son écoute, distraite ou attentive, procure le plaisir de se délecter de beaux sons en continu. Des sons plaisants, façonnés par les esthètes du Poème Harmonique. Des paroles chantées à la façon des contemporains de Lully par des voix sûres et expressives. Une fusion inaltérable des voix et des instruments dont la complicité ostensible sert une version dans laquelle la musique doit pallier l’absence de ses partenaires, la comédie et la danse.

Pour l’auditeur ignorant tout de la coproduction de Molière et de Lully (mais y en a-t-il encore ?), l’écoute du CD ravira son oreille avec de la belle musique. Pour les autres, chaque plage réveillera des images et des souvenirs. Ceux de l’incontournable cérémonie turque, à n’en pas douter. Des chansons à boire, tant elles sont plaisantes. Peut-être aussi des danses qui n’échappent pas au comique de situation.

Si la fonction évocatrice de cet enregistrement est admirablement remplie, elle ne sera jamais que l’admirable bande sonore d’un spectacle total auquel manque « la substantifique moelle ». Car sa plénitude tient à la fusion des arts et non à l’excellence d’un seul. Celle dans laquelle la musique se nourrit de la comédie à laquelle la danse donne du souffle et du mouvement. Fort heureusement, une fois rassasiés de musique, il ne nous restera plus qu’à glisser le DVD dans notre lecteur pour retrouver le Bourgeois avec toute sa chair et ses os.

Enfin, au-delà de la dimension artistique, nous voulions souligner combien cette pièce se repaît de l’esprit de son temps. Si le texte est destiné à faire rire, n’oublions pas que le rire de Molière est un « rire qui pense » (Le 1 hors-série, mars 2022). Aussi offre-t-il de nombreuses prises qui permettent d’établir des passerelles avec des situations et des personnages historiques. De même, pour la musique qui s’inscrit dans l’histoire longue de la création musicale et chorégraphique. Plus encore avec le Bourgeois que dans les autres comédies-ballets. C’est finalement à une lecture globalisante du Bourgeois gentilhomme que nous invite Vincent Dumestre, avec le soutien du label Château de Versailles Spectacles.

Publié le 23 mars 2022 par Michel Boesch

©Sultan Baiazeth III, suiveur anonyme de Véronèse, vers 1580

©Sultan Baiazeth III, suiveur anonyme de Véronèse, vers 1580