Praetorius & Italy - Helgath

©

© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret bilingue (allemand-anglais), un CD, durée totale : 76 minutes, 33 secondes. Deutsche Harmonia Mundi - 2021

Compositeurs

- Michael Praetorius (1571-1621) : Meine Seele erhebt den Herren a 6, 12 & 14

- Siehe, wie fein und lieblich

- Christ, der du bist der Helle Tag

- Christe, der du bist Tag und Licht

- Adriano Banchieri (1568-1634) : Sonata sopra l’aria Musicale del Gran Duca a 4

- Antonio Cifra (1584 ?-1629) : Magnificat a 8 a versi Spezzati

- Claudio Monteverdi (1567-1643) : Lauda Jerusalem a 5

- Ludovico Viadana (1560-1627) : Sinfonia « La Bergamasca » a 8

- Laudate Dominum a 2 Soprani, Basso e Basso Continuo

- Doleo super te a 2 Bassi e Basso Continuo

- Agostino Agazzari (1578-1642) : Et repleti sunt omnes a 2 Tenori e Basso Continuo

- Giovanni Gabrieli (1554 ?-1612) : Sonata Pian’e forte a 8

Chanteurs/Interprètes

- Rias Kammerchor :

- Soprani chœurs et solistes : Susanne Langner, Anja Petersen, Christina Roterberg, Viktoria Wilson

- Soprani chœurs : Friederike Büttner, Inès Villanueva, Dagmar Wietschorke

- Alto chœur et soliste : Katharina Heiligtag

- Alti chœurs : Coline Dutilleul, Andrea Effmert, Waltraud Heinrich, Hildegard Rützel, Marie-Luise Wilke

- Ténors chœurs et solistes : Volker Arndt, Joachim Buhrmann, Shimon Yoshida

- Ténors chœurs : Jörg Genslein, Minsub Hong, Christian Mücke, Volker Nietzke, Kai Roterberg

- Basses chœurs et solistes : Stefan Drexlmeier, Jonathan de la Paz Zaens

- Basses chœurs : Jörg Gottschick, Matthias Lutze, Marcel Raschke, Andrew Redmond, Johannes Schendel

- Orchestre Capella de la Torre :

- Cornet à bouquin : Friederike Otto

- Hautbois-bombarde alto : Brigit Bahr

- Dulciane : Regina Hahnke

- Douçaine et flûte à bec : Annette Hils

- Sacqueboute ténor : Falko Munkwitz, Gerd Schnackenberg

- Sacqueboute ténor et basse : Tural Ismayilov

- Violons : Jürgen Gross, Christiane Gagelmann

- Viole de Gambe : Marthe Perl

- Viole de Gambe & Violone : Fraucke Hess

- Théorbes : Johannes Vogt, Ulrich Wedemeier

- Orgue : Martina Fiedler

- Chalumeau et direction : Katharina Bäumel

- Direction : Florian Helgath

Pistes

- 1.Michael Praetorius : Meine Seele erhebt den Herren

- 2.Adriano Banchieri : Sonata sopra l’aria Musicale del Gran Duca a 4

- 3.Antonio Cifra : Magnificat a 8 a versi Spezzati

- 4.Claudio Monteverdi : Lauda Jerusalem

- 5.Michael Praetorius : Siehe, wie fein und lieblich

- 6.Ludovico Viadana : Sinfonia « La Bergamasca » (instrumental)

- 7.Laudate Dominum

- 8.Agostino Agazzari : Et repleti sunt omnes

- 9.Michael Praetorius : Christ, der du bist der Helle Tag

- 10.Giovanni Gabrieli : Sonata Pian’e forte (instrumental)

- 11.Ludovico Viadana : Doleo super te

- 12.Michael Praetorius : Christe, der du bist Tag und Licht

Quand l’Italie anime la spiritualité luthérienneMusicien humaniste. Comment mieux caractériser Michael Praetorius (1571-1621) qu’en associant ces deux termes ?

Car Praetorius (Schultheis, de son vrai nom – voir à ce propos notre chronique) est l’un des plus éminents représentants de la musique luthérienne du premier baroque allemand. Il se consacre très jeune à la musique. Presque par accident, raconte Robert Eitner (1832-1905) dans son monumental dictionnaire biographique et bibliographique des musiciens et musicologues (Biographisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten,Tome 8, 1903).

Jeune élève particulièrement doué, il étudie la philosophie à l’université de Frankfurt an der Oder grâce au soutien de son frère aîné. Or, celui-ci décède prématurément. Pour lui permettre de financer la fin de ses études, un poste d’organiste lui est proposé. Bien que les données biographiques fassent défaut, nul doute qu’il se forge rapidement une réputation d’excellent musicien. Pour preuve : le 2 août 1596 (Michael est âgé de 24 ou 25 ans), il figure dans la liste des plus prestigieux organistes allemands appelés à expertiser les somptueuses orgues du château de Gröningen. Il mènera ensuite sa carrière musicale avec frénésie. A la lecture des livres de compte du duché de Brunswick-Wolfenbüttel, Robert Eitner constate que le musicien ne cesse de cumuler les charges et les emplois. Organiste à Gröningen puis à Wolfenbüttel (villes distantes d’une centaine de kilomètres par les routes actuelles), il exerce également les fonctions de Kapellmeister (directeur de la musique) du duc et mécène Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1564-1613) tout en faisant office de secrétaire particulier. Par ailleurs, il assure la formation musicale d’une maîtrise de garçons (Chorknaben) et enseigne quotidiennement la musique aux princes et princesses issus du second mariage du duc. Robert Eitner est impressionné : es streift fast ans Unglaubliche (cela frise presque l’incroyable), confie-t-il. Car, malgré ces lourdes charges, Praetorius trouve le temps de constituer un catalogue prodigieux de pièces musicales. Et nous sommes loin d’être exhaustifs lorsque nous citons la vingtaine de volumes de musique vocale (dont les quelque 1200 psaumes, cantiques ou motets de son Musae Sioniae qu’il harmonise ou met en musique), son célèbre recueil encyclopédique de danses (Terpsichore Musarum avec ses 311 danses au goût français – voir la chronique de notre confrère) ou ses dix hymnes et Chorals - fantaisie pour orgue annonçant le stylus phantasticus que sublimera Dietrich Buxtehude (1637-1707).

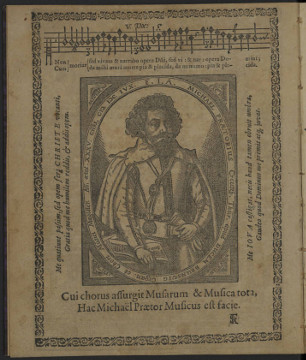

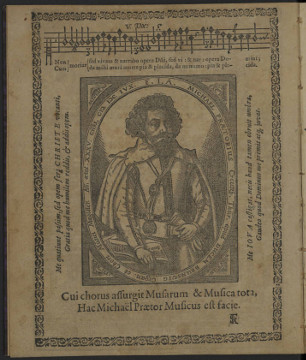

Portrait de Michael Praetorius – Musae Sioniae 1, 1605, Bibliothèque de l’Université de Strasbourg, Gallica, BnF

Dans le domaine musical, Praetorius agit en humaniste. Sans doute partageait-il avec Petrus Tritonius (1465 ?-1525 ?) la conviction que « humanistes et musiciens sont frères et doivent se donner la main » (Melopoiae sive harmoniae tertracenticae, 1507). Pourtant, Praetorius se distingue de l’inventeur du style homorythmique qui donnera naissance au choral évangélique allemand. Parce qu’il consacre une partie significative de son temps à théoriser la pratique de son art. Ainsi publie-t-il, en 1619, le précieux Syntagma Musicum. Une vaste encyclopédie musicale en trois volumes. Dans son troisième tome (Termini musicali/ vocabulaire musical) et dans le quatrième, jamais publié, il formalise les principes et règles de composition en usage, particulièrement celles qui résultent de la révolution musicale italienne. Pour autant, il se différencie du fameux théoricien de la musique, Gioseffo Zarlino (1517-1590). Pour la simple raison qu’il fait évoluer son art autant par ses créations que par ses réflexions.

Erudit, théoricien et praticien, Praetorius cultive le champ musical comme les humanistes avaient labouré le champ littéraire. Mettant ses pas dans les leurs, il projette ses réflexions sur une double perspective : la profondeur historique et l’universalisme philosophique. Sans pouvoir approfondir, mais à titre d’illustrations, observons que son encyclopédie explore la musique de l’église primitive et la musique profane dans la mythologie autant que celle de son temps (Syntagma Musicum,Tome 1). De même, dans le second tome consacré aux instruments, il se préoccupe autant de l’Antiquité (tout particulièrement à l’orgue) que de son époque (Syntagma Musicum,Tome 2). L’approche historique se double d’une vision universaliste qui ne limite pas ses investigations à la musique occidentale. Non seulement, elles s’élargissent aux différents cultes et rites (judaïques, grecs, asiatiques, égyptiens). Mais, dans une forme d’interdisciplinarité, elles prennent en compte les savoirs de ce que nous nommons aujourd’hui la psychologie sociale (l’utilisation de la musique en temps de guerre ou lors de banquets) ou l’éthologie (la réaction des animaux à la musique). Par ailleurs, comme les humanistes qui en avaient fait leur livre de chevet, il étudie la Bible pour déterminer le rôle qu’y ont joué les instruments de musique.

C’est au rôle central de Michael Praetorius dans cette intense circulation des savoirs que Florian Helgath rend un hommage lorsqu’il construit son programme musical. L’écoute de quatre pièces du musicien luthérien, croisées avec huit compositions italiennes, permet de mesurer combien le nuove musiche e nuava maniero di scriverle (la nouvelle musique et la nouvelle manière de l’écrire) de Giulio Caccini (1551-1618) métamorphose le style épuré de la musique en pays luthérien. En même temps qu’il se fait le disciple de l’œcuménisme, Praetorius y démontre sa maîtrise de l’esthétique et de la pratique vocale à la façon italienne. Savoir-faire qu’il a acquis sur pièces (les partitions italiennes ou celles de l’introducteur du style polychoral vénitien en Allemagne, Hans Leo Hassler – 1564- 1612), sans s’éloigner beaucoup de son cabinet de travail. Probablement aussi lors d’échanges, notamment avec son jeune confrère, Heinrich Schütz (1585-1672) à son retour d’Italie.

L’enregistrement s’ouvre sur un majestueux Magnificat allemand : Meine Seele erhebt den Herren (Mon âme exalte le Seigneur). Dans le sixième volume du Musae Sioniae (1609), Praetorius avait déjà travaillé sur la traduction en langue vernaculaire de ce passage de l’Evangile selon saint Luc (I, 46-55). Il avait alors opté pour une formule purement vocale (a cappella). Florian Helgath lui préfère la version polyphonique qu’il prélève dans le recueil du Puericinium (1621). Cette publication posthume contient treize autres pièces concertantes pour voix de garçons (puer, en latin) solistes (Knaben-Solostimmen) accompagnés d’instruments, d’un chœur (Kapellchor) et d’un continuo.

L’influence italienne est revendiquée dès la première ligne des instructions que donne le compositeur pour l’interprétation de sa partition. Praetorius y fixe la répartition des « parties » prenantes à l’exécution de sa composition (il emploie l’image de « partenaires/ Partenen » pour les désigner). Celles-ci sont au nombre de cinq. D’abord le choro favorito associé aux voces concertatae. Suivent la capella fidicinia, le chorus pro capella et la B.G (Basso Generali). Pour beaucoup d’entre nous, ces termes paraissent aussi étranges qu’ils le furent pour le commun des musiciens de l’époque. Car le déferlement du modèle italien change non seulement la nature des sons. Il nécessite également de nouveaux mots pour en désigner les composantes et de nouvelles les règles pour l’imiter. Les passeurs d’une musique sans frontières ressentirent donc le besoin d’établir des passerelles entre les termes techniques. Tant pour la formation des futurs musiciens que pour l’échange des savoirs entre professionnels. Praetorius s’y emploie dans le troisième recueil du Syntagma musicum. Et Christoph Demantius (1567-1643) prolonge son œuvre didactique en élaborant un lexique à l’usage des écoles. Pour (tenter de) nous familiariser avec ces termes, nous emprunterons à ce dernier les éléments de langage reproduits en annexe de l’article Ein Musiklexikon von Christoph Demantius de Hans Heinrich Eggebrecht (Die Musikforschung, 1957).

Michael Praetorius, Syntagma musicum, tome 3, 1619, Gallica, BnF

Sans entrer dans les détails, nous retiendrons que le choro favorito rassemble les meilleures voix et instrumentistes tandis que les voces concertatae réunissent les voix solistes (die Solistischen Stimmen zusammen, précise Demantius). Cet ensemble forme, en quelque sorte, l’embryon du « Petit chœur » de nos futurs motets versaillais. La capella fidicinia associe un ensemble vocal à des instruments, essentiellement des violons. Car le terme fidicinia est relatif au violon, explique François-Antoine Pomey (1618-1673) dans l’article « violon » de son Indiculus universalis ou L’univers en abrégé (parution posthume, 1756) : « Nous n’avons pas de mot latin propre pour (le mot « violon »… car cet instrument n’apparaît qu’au début du XVIème siècle)… On pourrait peut-être lui consacrer le mot fidicina (pour désigner) la personne qui le joue et pour exprimer le jeu ». Quant au chorus pro capella, il désigne le chœur dans son ensemble (le « Grand chœur » de nos motets). Enfin, voici l’une des innovations majeures qui marque l’entrée dans le modèle baroque : la General-Bass (basse continue). Cette voix particulière fournit un socle sur lequel repose toute la pièce (eine sonderliche Stimme welche durch das ganze Stück das fundament führet), explique Demantius. Dès lors, une première leçon se dégage de cette liste : contrairement à celui de la Renaissance, le chœur ne forme plus une masse sonore. Désormais, des groupes d’instrumentistes et de chanteurs se regroupent ou se singularisent pour souligner le sens des mots et des phrases par de subtils jeux de nuances, d’intensités et de coloris. Simul et singulis (être ensemble et rester soi-même), dirait-on à la Comédie-Française.

Dans la sixième des consignes d’exécution introduisant le recueil du Puericinium, Praetorius admet que, en fonction de l’importance du texte, le maître de chapelle pourra faire chanter son morceau, soit en entier (notamment durant les Vêpres), soit en trois parties : la première après la lecture de l’Epître, la seconde après celle de l’Evangile et la troisième en conclusion du sermon. C’est dans cet esprit qu’il délimite les trois parties inégales de son Meine Seel erhebt den Herrn. Le positionnement de ses repères est probablement guidé par le Commentaire du Magnificat (1521) de Martin Luther (1483-1546). En effet, le réformateur estimait que ces quelques versets contiennent l’essentiel des principes de gouvernement selon les préceptes évangéliques. Il en réalise donc un commentaire à l’intention du jeune duc Friedrich der Grossmütige (Jean-Frédéric dit Le Magnanime, 1503-1544) dont il était alors le conseiller spirituel.

C’est sous ce double éclairage que Praetorius analyse son texte. La première partie du motet (versets 1 à 6) loue le Seigneur pour ce qu’il a fait pour Marie et pour l’humanité. La seconde partie (versets 7 et 8) avertit les gouvernants et les riches qui ne suivraient pas les enseignements divins. La troisième (verset 9 et doxologie) évoque l’accomplissement de l’œuvre divine avant de glorifier la Trinité. Et, pour lui donner le maximum d’éclat, Praetorius couvre la traduction de Luther d’un tissu aux mille contrastes sonores.

Le motet s’ouvre à l’unisson. Par la répétition des termes erhebt den Herrn (exalte le Seigneur) et freuet sich (se réjouit), Praetorius annonce d’emblée la tonalité de la pièce : Marie exprime sa joie en même temps qu’elle mesure la noblesse de sa mission. Comme elle, le fidèle est invité à gravir l’échelle de croches que lui dresse le dernier mot du verset : Heilands/ Sauveur. Le second verset associe un cantus (soprano) des voces concertates à la soliste de la capella fidicina. L’atmosphère est paisible, au diapason de la véritable humilité qui, selon Luther, « est la plus haute des vertus ». Praetorius reformule, par la réplication de certains termes, la doctrine de la prédestination selon Luther : humble servante de Dieu (Niedrigkeit), c’est Dieu qui a choisi de la regarder (angesehen) et, parce que Marie s’en est remise à la volonté divine, elle sera désormais (Sie von nun an) déclarée bienheureuse (mich selig preisen). La voix et l’écho finissent par se fondre dans un resplendissant Kindeskinder (les enfants des enfants) pour appeler toutes les générations à la rejoindre afin de rendre ensemble grâce à Dieu. Dans le verset suivant, l’écriture musicale poursuit l’énoncé de la doxa luthérienne. Ainsi, au moyen de répétitions didactiques, le compositeur associe le nom (Name) de Dieu aux grandes œuvres (grosse Dinge) qu’il accomplit. Puis, par un mélismes radieux sur mir (moi), il honore Marie qui, dans le Commentaire de Luther, est qualifiée de « gîte joyeux » destiné à accueillir le Christ. Une perspective que Praetorius salue par la reprise du premier verset, avec toute la puissance du tutti.

Si deux voix du dessus des voces concertates étaient couplées avec la capella fidicina pour évoquer la maternité de Marie, elles seront désormais trois pour invoquer la miséricorde divine. Dans ce quatrième verset, Praetorius ajuste, avec une grande sensibilité, sa musique au texte. La compassion divine recouvre toutes les générations d’un son ouaté murmuré par des lignes mélodiques qui s’entrelacent voluptueusement. En revanche, le tempo s’accentue pour avertir que seuls seront pardonnés denen die ihn fürchten (ceux qui le craignent). Cette première partie s’achève sur un cinquième verset particulièrement expressif. D’abord, sur un mode homophone, le tutti proclame la puissance du bras de la justice divine. Puis, sur un tempo gagné par la fébrilité, un « petit chœur » promet la destruction (und zerstreut) aux ennemis de Dieu. Enfin, dans une ingénieuse répartition des rôles, le « grand » chœur fustige les orgueilleux (die hoffärtig sind) tandis que le « petit » chœur observe l’action bienveillante de Dieu dans le secret de leur cœur (in ihres Herzens). Le tutti conclusif sonne alors comme un avertissement. Particulièrement en direction des gouvernants tentés de se prendre pour Dieu, déclare Luther dans son Commentaire.

Avec la seconde partie, nous entrons véritablement au cœur du discours politique de Luther. Ces deux versets opposent deux catégories de personnes : d’un côté les puissants (les dirigeants et les riches) ; de l’autre, les affligés (les opprimés et les affamés). Praetorius enveloppe les uns dans une atmosphère sonore ténébreuse tandis que la lumière irradie les seconds. Dans le premier verset, le tempo est agité par des croches et double croches. De même, le caractère dramatique de la séquence est exaspéré par un « petit chœur » fédérant, cette fois, les registres les plus graves des voces concertate. L’écriture musicale délivre un double message. Elle couronne les puissants (Gewaltigen) d’un mélisme miroitant mais leur annonce, par la répétition menaçante de er stösst (il renverse) et de vom Stuhl (du trône), le caractère éphémère de leur pouvoir s’ils ne craignent pas Dieu. A l’opposée, l’altus (alto) et le ténor tissent un contrepoint radieux aux humbles (Niedrigen) tandis que le bassus plonge dans les profondeurs pour forger, dans une forme de cantus firmus, le socle de leur espérance.

Avec la reprise du premier verset, Praetorius abandonne l’unisson au bénéfice d’une entraînante dynamique sonore. D’abord, les voix du dessus entonnent l’incipit. Puis, sur un mode polychoral, les dessus et les autres pupitres des voces concertate se répondent avant l’amplification finale par le tutti du chorus pro capella. Tout aussi expressive, l’écriture musicale du second verset prend même une connotation figurative. Ainsi, tandis que les longues tenues de note illustrent l’attente désespérée des affamés, un tempo vif représente la profusion de nourriture que déverse la générosité divine (füllt er mit Güttern). Par effet de contraste, la déchéance des riches est signalée par un long silence reproduisant le vide dans lequel ils seront plongés. La distribution vocale accentue cette peinture sonore. En opposant, une fois encore, deux ensembles vocaux, l’écriture polychorale offre à deux émotions un espace d’expression différencié : la compassion pour les affamés (deux dessus et un ténor) et l’abondance des biens qui leur est promise (tous les pupitres vocaux). En deux versets seulement, Praetorius vient d’esquisser, en musique, le portrait du bon gouvernement selon l’Evangile de Luther : humble dans ses décisions, attentif à son peuple et charitable à l’égard des plus modestes.

La troisième partie associe l’humanité entière à la prière de Marie. Dans une splendide gradation sonore, le réconfort qu’apporte la miséricorde divine se transmet graduellement de la capella fidicina aux autres groupes concertants. Dans un premier verset, la soliste du dessus souligne l’effet apaisant de la clémence divine. Puis, comme pour figurer la sédimentation des générations successives, les différentes composantes de la capella s’agrègent peu à peu pour rappeler la promesse faite à Abraham qu’un sauveur naîtra de sa descendance. Promesse, souligne Luther, que Marie porte à son accomplissement. En signe de gratitude, la doxologie (formule de louange trinitaire concluant certaines prières liturgiques) salue d’abord, à l’unisson, chacune des trois personnes de la Trinité. Puis, sur un mode proche du grégorien, les dessus rappellent que cette invocation trinitaire s’inscrit autant dans l’histoire que dans l’avenir du monde (wie es war im Abfang, jetzt und immerdar). Et de toute éternité, affirme un unisson exalté. Il pose ainsi, en majesté, le point final à ce Lobgesang (chant de louange) qui se signale par une richesse d’écriture et d’interprétation exceptionnelles.

Exact contemporain de notre somptueux cantique marial, la Sonata sopra l’aria Musicale del Gran Duca a 4 d’Adriano Banchieri (1568-1634) nous inviterait-elle à un détours dans le monde profane ? De fait, l’air qu’agrémente notre organiste et théoricien-pédagogue (comme Praetorius) du monastère San Michele in Bosco (Bologne) n’est pas de son invention. Il avait été forgé par Emilio de’ Cavalieri (1550-1602) pour réjouir les invités au mariage de Christine de Lorraine (1565-1637) et du Gran Duca Ferdinand Ier de Médicis (1549-1609) à Florence, le 2 mai 1589. Il servait alors de thème mélodique au refrain du célèbre madrigal O che nuovo miracolo (quel nouveau miracle) qui conclut le sixième intermède de la comédie La Pellegrina (voir la chronique de notre confère). Le contexte éclaire donc le titre sous lequel cet air (appelé aussi aria di Fiorenza/ air de Florence) a traversé les siècles. Si l’origine profane paraît s’imposer, il reste que la Sonata de Banchieri s’ajoute aux trois messes et aux trois motets de son Primo libro delle messe e motetti (1620). En intégrant ce recueil, notre sonate pour deux violons et trombone s’est-elle convertie en sonata da chiesa (sonate d’église) ? Il reste que sa mélodie est enchanteresse et que le doux balancement de son ostinato (répétition d’une formule rythmique) invite au lâcher prise. Par ailleurs, son interprétation délicatement crescendo rend hommage à l’un des premiers compositeurs à avoir porté sur ses partitions la notation des nuances (forte et piano).

De fait, un délicieux intermède articulant deux Magnificat. Romain, celui-là. Antonio Cifra (1584 ?-1629) l’inscrit au nombre des psaumes, motets et litanie qu’il réunit dans le dernier recueil publié de son vivant (Moctetta et Psalmi octonis Vocibus/ Motets et Psaumes à 8, 1629). Pour nous, un Magnificat en forme de chef d’œuvre ciselé par le maestro di Cappella de la cathédrale de la Sainte Maison de Lorette.

A cette époque, ce lieu emblématique de la chrétienté était le premier sanctuaire marial international consacré à la Vierge. Car, selon la tradition, l’humble maison de brique dans laquelle Marie a reçu l’ange Gabriel y aurait été déposée par des anges. En 1507, le pape Jules II (1443-1513) place la petite église sous la tutelle directe du Saint-Siège. Quatre-vingt ans plus tard, le pape Sixte V (1521-1590) élève la cité de Lorette au rang de ville et confère à l’église le titre de basilique. Particulièrement dans la période 1550-1650, Lorette sera le lieu de pèlerinage le plus fréquenté en Occident. Nul besoin d’imaginer l’exigence d’excellence qui s’impose au maître de chapelle de ce lieu prestigieux où se croisent des multitudes de pèlerins venus de l’Europe entière (dont plusieurs de nos célébrités, comme René Descartes, en 1623). Cifra exercera cette fonction de 1609 à 1622 (date à laquelle il est nommé maître de chapelle de la Basilique Saint Jean de Latran) puis de 1626 jusqu’à son décès, victime d’une épidémie. Haut lieu du culte marial et de la musique selon les règles pontificales, le Magnificat de Cifra est représentatif du style de l’école romaine en ce début du XVIIème siècle.

La partition est écrite pour 8 voix réparties en deux chœurs équivalents. Deux chœurs séparés à la manière des cori spezzati vénitiens (mais également romains), comme il le précise en tête de la partition (a versi spezzati). Chaque verset du cantique marial inspire à Cifra une écriture souvent expressive et toujours renouvelée. Son style révèle un compositeur en pleine maturité, veillant à la bonne compréhension du texte (suivant en cela les consignes du Concile de Trente) tout en le revêtant d’une étoffe sonore chatoyante. Une musique qui, par quelques-unes de ses tournures, évoque le Magnificat a primi toni a 8 de Giovanni Pierluigi Palestrina (1525 ?-1594), le modèle de Cifra avant qu’il ne se convertisse à l’écriture concertante.

En réponse à l’intonation grégorienne, l’un des chœurs scrute l’âme de Marie. Tout y est paisible. Comme les lignes mélodiques qui s’étreignent dans un climat de béatitude. Car la foi obéissante de Marie est une foi humble et radieuse. A peine le tempo se ressent-il de l’enthousiasme qui l’anime (et exultavit). Mais, déjà, Cifra nous place devant deux figures sonores de la divinité : celle d’un in Deo représenté en majesté par le tutti homophone des 8 voix réunies, aussitôt suivie de l’image resplendissante du Sauveur, ornée d’un riche contrepoint tissé par les 4 voix de l’un des chœurs. Ainsi, par la seule distribution vocale, le compositeur suggère-t-il la puissance prodigieuse de l’un et l’espérance joyeuse que soulève l’autre. De même, par le jeu des répétitions de ce salutari meo (mon Sauveur), le compositeur entendait probablement appeler l’attention des fidèles sur la relation charnelle qui s’établit, en ce moment même, entre la Vierge et le Sauveur. Car ce visage de l’amour maternel remplit alors une fonction capitale dans la stratégie de reconquête des cœurs par la Contre-Réforme catholique. Pour mémoire, exactement à la même époque, la peinture italienne multiplie les portraits de « la Vierge à l’Enfant ». Ainsi en est-il du tableau que peint Anton van Dyck (1599-1641) lors de son séjour en Italie entre 1621 et 1627.

Anton van Dyck : La Vierge, l’enfant Jésus et les trois Repentants. Musée du Louvre

Comme nous venons de le constater, cette maîtrise du langage des sons agit comme un révélateur du sens des mots. Pour le compositeur, mettre un texte en musique revient à en commenter le contenu. Arrêtons-nous sur quelques exemples.

Pour manifester l’humilité de Marie (humilitatem ancillae suae), Cifra choisit non seulement deux voix du dessus, sages et délicates. Mais il veille également à la sobriété du continuo et à la pondération du tempo. Plus loin, une variante de cette formule éthérée consolera les humbles (et exaltavit humiles). En revanche, pour figurer la puissance divine (qui potens est), il convoque un trombone et confie le récit aux voix graves. Autre exemple. Lorsqu’il contemple les « grandes choses » (qui fecit mihi magna) dont Marie est gratifiée ou que, dans le dernier verset, il rappelle les annonces inspirées à la lignée des prophètes (sicut locutus est ad patres nostros), la forme fuguée lui permet de reproduire l’effet de nombre ou de symboliser la durée. Plus généralement, le procédé de l’imitation (entrées successives des voix) s’appliquera également, sous des formes variées : pour disperser les orgueilleux (dispersit superbos), combler de biens les affamés (esurientes implevit bonis) ou procéder au décompte des générations (omnes generationes). Au contraire, l’homorythmie charpente l’évocation de la miséricorde divine (miséricordia), suggérant l’équilibre et la sérénité qu’elle procure au pécheur.

Autres formules figuratives. Pour saluer le saint nom de Dieu (et sanctum nomen ejus), les deux blocs vocaux interviennent en alternance. Une manière de joindre dans une même invocation les chœurs célestes et terrestres, dans l’esprit du Sanctus de la messe. Plus loin, les deux chœurs engagent une forme de duel dans un fecit potentiam (il a déployé sa puissance) menaçant. Ici, la courbe mélodique est tourmentée, à l’image de ces chutes d’une octave évoquant l’écroulement des puissants (deposuit potentes). Là, le suscepit Israël (il a pris soin d’Israël) adopte une tournure grégorienne pour signifier, conformément à la théologie de la substitution, que les promesses de Dieu à « l’ancien peuple d’Israël » sont désormais transférées au « nouveau peuple d’Israël », c’est-à-dire à l’Eglise dont le grégorien est le langage musical officiel. La doxologie réalisera une synthèse éclatante de tous les styles d’écriture, de la prosodie grégorienne à l’opulence polyphonique.

Cette opulence, le génie de Claudio Monteverdi (1567-1643) parvient à en amplifier le souffle. Un déferlement de notes emporte, à toute allure, son Lauda, Jerusalem, Dominum a 5 voci da Cappella. Moins connue que sa version concertante inscrite au programme des Vespro della Beata Vergine (1610), cette nouvelle mise en musique du Psaume 147/146 complète, entre autres motets destinés aux Vêpres, la Missa a quattro voci et salmi concertati publiée à titre posthume (1650). La science musicale de Monteverdi parvient à y concilier la pureté du vieux stile osservato (« stricte observance » de l’ancien style à la mode palestrinienne) avec la hardiesse moderniste de la seconda prattica montéverdienne.

De Palestrina, Monteverdi conserve l’usage du cantus firmus (thème tiré du plain-chant grégorien). Chanté en notes longues par le pupitre des dessus, il répond à l’obligation fixée par le Concile de Trente de garantir la compréhension du texte par ceux qui l’écoutent. Afin de mieux les signaler à l’attention des fidèles, cette formule s’applique à deux phrases : la toute première appelle l’assemblée à louer Dieu (lauda, Jerusalem, Dominum) tandis que, dans la doxologie, la seconde énonce le principe de continuité de cette vénération, hors de toute notion humaine du temps (sicut erat in principio et nunc et semper).

Ces deux phrases musicales sobrement déroulée baignent dans un bouillonnement contrapunctique étourdissant. Monteverdi extériorise l’expression de la louange reconnaissante. A cette fin, il s’affranchit des règles strictes de l’écriture palestrinienne pour pratiquer un contrepoint brodé au petit point. Les sons circulent en grappes serrées. Les fils mélodiques se poursuivent, se croisent, se superposent, s’imbriquent ou se délient pour conserver le texte dans un bain de jubilation permanente. De cette polyphonie dense percent quelques figures expressives. Tel ce velociter (rapidement) dont le mélisme entraîne la parole divine sur une ligne ardemment ascendante. Ou l’éparpillement des voix (spargit) simulant la dispersion des cendres. Plus encore, cette étonnante chute chromatique imitant l’action du dégel (liquefaciet). Enfin, dans une forme d’œcuménisme musical, la doxologie marie la tradition à la modernité. Si l’invocation de la Trinité est emportée par un ample mouvement homorythmique, un contrepoint procédant par imitation constelle la chaîne des siècles scandée par le cantus firmus. En définitive, dans ce motet foisonnant, l’essentiel ne réside pas vraiment dans la mise en image mais dans le réveil d’une émotion : celle de la piété joyeuse.

Si, à l’évidence, Monteverdi entendait contribuer à l’élévation spirituelle de ses auditeurs, l’instrumentalisation à des fins politiques du motet Siehe, wie fein und lieblich ist’s, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen (Regarde comme il est beau et charmant pour deux frères de demeurer ensemble) cum Sinfonia et Ritornello de Michael Praetorius semble établie. Avant lui, Ludwig Senfl (1486-1542 ?), compositeur catholique et correspondant de Luther, avait déjà eu recours au Psaume 133/132 pour prêcher l’harmonie et la concorde. En effet, il avait fait résonner son motet Ecce quam bonum (Oh ! qu’il est agréable) lors du service d’ouverture de la Diète d’Empire convoquée, à Augsbourg (1530), par Charles Quint (1500-1558). Dès lors, ce Psaume se trouvait associé à un événement politique fondateur pour les Etats luthériens allemands (La Confession d’Augsbourg). Aussi, lorsqu’un service solennel est organisé en l’église Saint Wenceslas de Naumburg, le 30 mars 1614, pour célébrer le traité de « réciproque amitié, concorde et assistance » entre les maisons princières de Saxe (luthérienne), de Brandebourg (calviniste) et de Hesse-Cassel (calviniste), c’est fort logiquement que le prédicateur principal (Oberhofprediger) de la cour saxonne, Matthias Hoë von Hoënegg (1580-1645) et le maître de chapelle de la cour de Dresde, Michael Pretorius, conviennent de mobiliser ce même texte. Pour le sermon, comme pour la musique. Dans de telles circonstances, ils ne pouvaient faire de meilleur choix, tant ce psaume magnifie la douceur de la fraternité et, par extension, la grandeur de l’harmonie interconfessionnelle.

De toute évidence, cette musique a marqué les esprits. Non seulement par le caractère impressionnant des quatre-vingt-dix musiciens du fameux orchestre de la chapelle de Dresde répartis en quatre chœurs (chorus voces concertatae 1 et 2, chorus capella instrumentalis et chorus capella plena auxquels s’ajoute le continuo (Bassus generalis) caractéristique du nouveau style musical). Mais également par la nouveauté du langage musical façonné selon le modèle italien (pour mémoire, le premier tome du Syntagma musicum consacré à la Musica Sacra paraîtra la même année). Mais surtout par l’expérience de spatialisation. A ce propos, lorsque la partition est publiée dans le recueil Polyhymnia panegyrica et caduceatrix (1619), celle-ci est coiffée de consignes précises (Hinweise zur Aufführung) précisant notamment que les deux chœurs concertants devaient être éloignés les uns des autres et placés face à face afin de produire un effet d’écho. Notons, par ailleurs, que Praetorius est alors l’un des premiers compositeurs allemands à insister sur les variations d’intensité sonore. Ainsi spécifie-t-il que le tutti et le refrain (ritornello) prélevé dans le Psaume 117/116 (Lobet den Herrn alle Heyden/ Louez le Seigneur, tous les peuples) doivent être chantés puissamment (aus allen kräften) et plus prestement (etwas geschwinder).

Le motet s’ouvre sur une sinfonia instrumentale dont le climat sonore reflète les circonstances de sa création. D’une part, la solennité de l’événement que soulignent les douçaines (l’ancêtre du basson), cornets et sacqueboutes. D’autre part, le sentiment de paix qu’insuffle le tempo. A lui seul, l’orchestre narre l’histoire allégorique de l’union fraternelle des trois principautés.

Praetorius découpe ensuite les trois versets du Psaume en de minuscules sections. Chacune d’elles sera dotée d’un accompagnement sonore taillé à la mesure de l’image qu’elle renvoie. D’entrée, le compositeur concentre son attention sur deux termes : fein et lieblich. Deux quasi-synonymes pour exprimer la douceur. Cette douceur à laquelle Luther aspire pour lui-même et qu’il exprime exactement dans les mêmes termes: « Mes écrits bruissent comme de la giboulée, je voudrai qu’ils tombassent en pluie douce (fein und lieblich, est-il écrit dans le texte original cité par Jean-Marie-Vincent Audin (1793-1851) dans son Histoire de la vie, des ouvrages et des doctrines de Luther, 1856). Pourtant, Praetorius s’attache d’abord à les différencier lorsque deux voix éthérées du cantus (soprano) se succèdent puis se confondent pour souligner, sur un tempo paisible, le caractère délicat de fein. Puis, rejoints par un ténor et une basse, ils réassocient les deux termes dans un entrelacs de notes qui tombent en pluie légère et réconfortante. Les trois mots suivants saluent directement les signataires du traité d’alliance héréditaire : dass Brüder einträchtig (que des frères dans la concorde). La réunion des voix, la progression solennelle de la ligne mélodique parsemée de rondes et de blanches ainsi que l’écriture homorythmique subliment cette image de cohésion fraternelle. Enfin, l’accompagnement sonore des deux derniers mots du verset (beieinander wohnen/ habitent ensemble) relate, en quelque sorte, l’historique des négociations : de l’écriture en imitation opposant deux chœurs pour suggérer la chaleur des discussions jusqu’à l’accord conclu, charpenté par le retour à une écriture homorythmique.

Pour saluer la performance diplomatique, quatre chœurs vocaux et instrumentaux louent le Seigneur (Lobet den Herren). Ce minuscule Psaume 117/116 fera désormais office de refrain. Si les interprètes insufflent bien à ce ritornello la puissance voulue, nous regrettons que l’effet de spatialisation attendu soit si peu perceptible. Entonnée par des solistes, cette invitation à rendre grâce est d’abord amplifiée par le tutti. Elle se poursuit sur le mode de l’alternance des chœurs. Comme si chacun d’entre eux s’attachait à relayer le message, successivement auprès de chacun des peuples des trois principautés. A une exception près. Lorsque le pupitre des ténors de l’un des chœurs proclame, sur un mode proche du grégorien, le caractère permanent de la clémence et de la vérité divine (sein Gnad und Wahrheit). Une manière ingénieuse de magnifier les vertus divines et de reconnaître leur action dans le succès diplomatique.

Le second verset évoque l’épisode de l’onction d’Aaron, le frère aîné de Moïse et premier grand prêtre d’Israël (Lévitique, 8, 1-36). Or, Luther n’accordait pas à l’onction royale ou sacerdotale la place qu’elle tient dans la théologie catholique. L’écriture figurative de Praetorius se limite donc à une mise en image du texte. Dans de longues vocalises secouées par des valeurs rythmiques irrégulières, les solistes des deux voces concertatae font ruisseler cette huile précieuse (köstliche Balsam) sur la tête et la barbe d’Aaron. Afin de rendre plus perceptible encore cet effet d’écoulement, Praetorius enveloppe le mot herabfliesst (couler) dans un délicat madrigalisme. En clôture de ce second verset, une sinfonia instrumentale prélude la reprise du refrain à la gloire du Seigneur.

Pour le troisième verset, Praetorius emploie successivement deux palettes sonores. La première, à la tonalité naturaliste, décrit la rosée qui se dépose sur les montagnes de Sion. Cette image est logiquement dessinée par des solistes. Principalement des voix du dessus. La seconde palette, en revanche, déploie un message de nature spirituelle. Elle désigne les montagnes de Sion comme le lieu vers lequel l’Eternel envoie la bénédiction et la vie, pour l’éternité. Cette fois, l’ensemble des chœurs est mobilisé. D’abord, dans l’unité façonnée par l’écriture homorythmique, ils gravissent le parcours harmonique qui les conduit au sommet de la montagne sainte. Ensuite, par l’écriture en alternance et dans un doux balancement que favorise la rime, ils saluent, à de multiples reprises, les deux dons essentiels que Dieu offre aux hommes : la bénédiction et la vie (Segen und Leben). Cette alternance évoque autant les effets de résonance associés à l’image de la montagne que le dialogue direct qui s’établit entre les hommes et Dieu. Cette formule sera reprise à trois reprises. Comme pour appeler successivement chacun des participants à la convention princière à honorer Dieu en remerciement de son intervention dans la conclusion heureuse de la négociation. Car le terme Segen (bénédiction) désigne, selon la définition qu’en donne Luther dans son commentaire du quatrième livre de Moïse (1532), un don gracieux de Dieu. Un présent divin dont la générosité est traduite par l’opulent finale (immer und ewiglich/ depuis toujours et pour l’éternité). Praetorius couronne cette troisième et dernière partie par l’ultime reprise du majestueux chant de louange et de gratitude : Lobet den Herren.

Aux accents solennels de la concorde politique répondent les cadences vives et sautillantes d’une danse traditionnelle populaire dont les mouvements en cercle projettent l’image d’une cohésion joyeuse. En 1610, Lodovico Grossi da Viadana (1560-1627) publie un recueil de Sinfonie musicali commode per concertare con ogni sorte di stromenti. Il y assemble des pièces dont chacune porte le nom d’une ville italienne, de Brescia jusqu’à Naples. Ici, Florian Helgath choisit de célébrer Bergame. Il confie aux vents et aux cordes de son orchestre la Sinfonia « La Bergamasca » a 8. Celle-ci est bâtie sur l’aria sopra La bergamasca. Un air qui réjouit alors l’Europe entière. Pensons à la Bergamesque clôturant Le songe d’une nuit d’été (1595) de William Shakespeare (1564-1616) ou à la Canzone « Bergamasca » (1621) de Samuel Scheidt (1587-1654). Même à celle, plus tardive mais plus connue, de Marco Uccellini (1603-1680). La partition de Viadana reflète le caractère enjoué de cette danse traditionnelle qui se caractérise par une abondance de sauts et de culbutes. La pièce s’ouvre à la manière d’une fugue pour figurer la farandole qui prélude à la danse. Un à un, les vents puis les cordes rejoignent les danseurs. Au terme d’une longue exposition, les lignes mélodiques se superposent sans jamais cesser de caracoler. Les tonalités sont changeantes. Tantôt guillerettes, tantôt cérémonieuses. Comme si notre moine franciscain tentait de couvrir d’un voile de respectabilité l’ivresse des amusements rustiques associés à ce qui fut, à l’origine, une chanson à danser.

Car Viadana était moine et, en 1602, maître de chapelle au couvent San Luca de Crémone. Est-ce dans le cadre de ces fonctions qu’il a composé le Laudate Dominum a 2 soprani, basso e basso continuo qu’il publie, cette année-là, dans son recueil Cento Concerti Ecclesiastici… con il basso continuo per sonar nell’organo. Dans l’avertissement au lecteur ouvrant ce recueil, il explique qu’il a conçu un nouveau genre de motet après avoir constaté que certains chantres « étaient parfois astreints… de choisir une, deux ou trois parties d’un motet à cinq, six, sept ou même huit voix… (ce qui rend) le style de l’exécution ou imparfait, ou pénible, ou infect et bien loin de plaire aux auditeurs ». Par conséquent, il offre au public un « nouveau genre de musique concertant » dans lequel la basse instrumentale (bassus generalis) intervient comme une voix à part entière. « Il ajoute que cette invention a reçu beaucoup d’applaudissements lorsqu’il la fit connaître à Rome environ six ans auparavant », souligne François-Joseph Fétis (1784-1871) à l’article « Viadana » de sa Biographie universelle des musiciens (Tome 8, 1867). Praetorius considère, dans le troisième volume de son Syntagma musicum, que Viadana peut être considéré comme « le premier inventeur de cette nouveauté ». Cependant, de nos jours, le sujet est toujours en débat.

L’effet de cette « nouveauté » est perceptible dans son délicieux motet Laudate Dominum in sanctis eius (Louez Dieu dans son sanctuaire) mettant en musique le Psaume 150. Phrase après phrase, l’effectif vocal s’étoffe. Jusqu’à inclure les instruments à vent pour conduire le chant de louange vers le tutti final. Cependant, la caractéristique la plus captivante de cette composition réside dans l’écriture figurative de la partition. Le premier verset évoquant la cité céleste, sa tonalité majestueuse exhale des vapeurs d’encens. Le contrepoint en imitation combiné au chant a cappella dominé par les dessus tissent une polyphonie suave qui invite autant au respect qu’au recueillement. Dès le verset suivant, le texte s’illumine d’images. D’abord ce multitudinem (immensité) épelé en cascade, sur une ligne mélodique descendante, afin d’englober l’espace de la Création. Les versets suivants convoquent, un à un, les instruments de musique, les invitant à contribuer à l’éclat du chant de louange. Les tubae (trompettes) ouvrent la procession, saluées par l’entrée des sacqueboutes. Les suivent, le luth (psalterio) et la harpe (cithara). Les fluctuations du chant évoquent finement les vibrations des cordes de ces instruments. Apparaissent les tambourins (tympano) dont les voix adoptent la scansion. Ferment la marche les cordes (cordis) et l’orgue (organo) que le chœur représente en lissant un délicat legato avant qu’il n’anime son chant au battement des cymbales (cymbalis). L’orchestre étant au complet, il enveloppe le dernier verset dans un tutti somptueux.

Lodovico da Viadana et Agostino Agazzari (1578-1642) ne sont pas seulement des amis proches. Car ce dernier a rédigé ce qui est considéré aujourd’hui comme le premier traité musical consacré à la basse continue : Del sonare sopra ‘l basso con tutti li stromenti e dell’uso loro nel conserto (de l’exécution de la basse continue avec tous les instruments et de son utilisation dans un ensemble). Une étude publié en 1607 et dans laquelle Praetorius a généreusement puisé lorsqu’il travaille à son Syntagma musicum. Pour théoriser le continuo, Agazzari analyse la pratique musicale de son ami Viadana. Particulièrement son Concento concerti ecclesiastici (1602) duquel a été prélevée le Laudate Dominum que nous venons d’entendre. Nous ne sommes donc nullement surpris de percevoir une forte ressemblance de style entre ce motet et le Et repleti sunt omnes a 2 Tenori e Basso continuo publié dans les Sacrae Cantiones (1609) d’Agazzari. A l’exception du rôle fondamental que remplit la basse continue en forme d’ostinato dans ce second motet.

Le compositeur paraphrase un extrait de l’Acte des Apôtres (2,4) racontant les événements survenus le jour de la Pentecôte. Mais il prend ostensiblement ses distances avec le texte officiel. Ainsi, sur un plan formel, il gomme le don du polyglottisme par l’action du Saint Esprit pour le remplacer par le devoir de chanter les merveilles de Dieu (loqui magnalia Dei). Il se démarque également du récit en convertissant la violence de la scène en un paisible chant de louange. Successivement puis dans un passage en contrepoint soulignant omnes (tous) par un effet de répétition, les ténors Volker Arndt et Shimon Yoshida invitent à l’union spirituelle de l’humanité au moment même où la chrétienté se déchire. Seule la sainteté (sancto) de l’Esprit est figurée par un mélisme flamboyant. Peut-être une figuration des langues de feu qu’il dispense aux disciples présents. A moins qu’il ne résonne comme un appel au Saint-Esprit pour « remplir l’esprit » de ceux qui s’écartent alors de l’Eglise apostolique romaine ? A leur tour, les instruments se saisissent des deux lignes de chant. Ce passage central confirme l’émergence d’un nouveau style d’écriture musicale. Car les sonorités instrumentales ne sont plus confinées dans leur rôle d’accompagnement du chant. Elles revendiquent désormais un rapport d’égalité avec les voix. Enfin, dans une forme de pédagogie de la répétition de deux mots seulement, les deux ténors énoncent la mission des croyants : loqui (parler) et magnalia Dei (des merveilles de Dieu). Ce court motet s’épanouit dans un Alleluja souriant.

Rechercher un effet de contraste et démontrer l’influence italienne sur l’écriture musicale germanique avant même que Heinrich Schütz (1585-1672) ne réalise son pèlerinage italien. Si tels étaient les objectifs de Florian Helgath, nous déclarons qu’ils sont pleinement atteints.

Car, avec Christ, der du bist der helle Tag (Christ, tu es le jour lumineux), nous pénétrons d’abord dans l’univers austère du choral luthérien. Les sept strophes de ce choral avaient été rédigées par le poète réformateur Erasmus Alberus (1500 ?-1553). Son poème a été publié dans le Melodeyen Gesangbuch (Recueil de chants) de Hambourg (1604), accompagné d’une mélodie composée par Joachim Decker (1565-1611) ou par David Scheidemann (1570-1625), le père de Heinrich (pour les connaisseurs). Dans ses Musae Sioniae, Michael Praetorius collecte tous les hymnes qu’il connaît pour les revêtir d’une polyphonie à la manière vénitienne. Ainsi notre austère choral luthérien se métamorphose-t-il en un somptueux motet-choral.

En trois strophes (sur les sept du texte d’Alberus), Florian Helgath nous fait franchir trois étapes de cette mue. La première (Musae Sioniae, volume VIII) incarne la pratique luthérienne du choral. Ici, ce choral harmonisé est chanté a cappella par un chœur homophone à quatre voix. A peine une légère empreinte contrapunctique s’y glisse-t-elle pour figurer l’action suggérée par le terme Prediger (le Christ répandant l’éclat de son trône/ Und bist des Lichtes Prediger). La seconde (Musae Sioniae, volume IX) associe les cornets aux voix. Dans une atmosphère baignée dans le sommeil, le pupitre des ténors appelle la protection divine sur le pécheur endormi. La monodie grégorienne a manifestement servi de modèle au compositeur. Et pour que cette récitation chantée contribue à la diffusion de la parole divine, il explore le texte, en isole certains termes qu’il réemploie pour élaborer un message subliminal projeté en surimpression. A cette fin, il use des procédés d’écriture musicale à sa disposition, tels que les mélismes (que le cœur/ Herz reste fidèle/ wacker…), les ruptures de rythme (…pour que sa main protectrice/ rechte Hand…) et les reprises (…nous empêche de tomber dans le péché et la honte/ dass wir nicht fallen in Sünd und Schand). De leur côté, les instruments nimbent le texte d’un halo moiré. La troisième étape (Musae Sioniae, volume IV) répond davantage aux caractéristiques de la seconda prattica. Deux cori spezzati (chœurs séparés) concourent à l’illustration sonore du texte. D’abord, leur conjonction produit un effet d’ondulation apaisant qui accompagne le sommeil du pécheur sous protection divine. Ensuite, un effet d’écho matérialise le rôle de sentinelle qu’exercent les anges pendant ce temps de repos. Enfin, cette polychoralité se pare de contrepoints volubiles pour honorer la sainte Trinité avant de la louer dans un finale polyphonique plein de majesté.

Agostino Agazzari nous avait signalé la propension des instruments à s’affranchir des voix. Or, parmi les compositeurs à l’origine de la séparation entre la musique instrumentale et la musique vocale, Giovanni Gabrieli (1554 ?-1612) a joué un rôle capital. Certes, en 1568, Girolamo Dalla Casa (1543-1601 ?) avait déjà tenté de créer un orchestre dans la Basilique San Marco de Venise. Mais ce sont probablement les Sacrae Symphoniae… tam vocibus, quam instrumentis (1597) de Gabrieli qui ont marqué une étape déterminante dans ce mouvement visant « l’autosuffisance absolue du son et de son organisation en un langage propre » (Loris Stella in livret du CD Giovanni Gabrieli, Canzoni, Passacaille, 2012). Plus particulièrement la Sonata Pian’e forte a 8 prélevé par Florian Helgath dans le premier livre des Sacrae Symphoniae. Car cette Sonate est l’une des premières partitions à donner des instructions précises sur la dynamique (piano et forte) du morceau. Notons qu’il faudra attendre le courant du XVIIIème siècle pour que cette pratique se généralise.

Le terme de Sonata désignait alors une composition conçue pour les instruments. Ces derniers sont ici séparés en deux groupes de quatre instrumentistes spatialement séparés. La compétition entre ces deux ensembles constitués de cornets, sacqueboutes et douçaines pétrit délicatement une pâte sonore onctueuse puis la façonne dans un double mouvement d’alternances des groupes et de variations d’intensité. Ces nuances suivent un plan tracé par le compositeur. Dans une première section, les deux ensembles développent successivement leur propos dans un passage piano avant de se concerter dans un tutti vigoureux. La partie centrale, la plus longue et celle dont la construction est la plus complexe, voit la confrontation des deux groupes instrumentaux dans un jeu d’alternance de passages piano et forte. La section finale progresse crescendo jusqu’au tutti conclusif. Finalement, ce concert de huit instruments à vent réveille cette spiritualité contemplative à la dimension d’une cathédrale sonore.

A l’inverse, c’est à une spiritualité introspective que nous convie le court motet Doleo super te (Je suis dans la douleur à cause de toi) de Lodovico da Viadana. Le compositeur emprunte au second Livre de Samuel (1,26-27) les deux deniers versets de la complainte de David, effondré à la mort de son meilleur ami, Jonathan, tué lors d’une bataille contre les Philistins. Avec une remarquable ductilité, les deux basses, Stefan Drexlmeier et Jonathan E. de la Paz Zaens, parviennent à réveiller trois affetti (passions de l’âme) que Viadana a dissimulées dans la partition : la douleur, l’amour et la colère. D’entrée, des notes en valeurs longues étirent les premiers mots de l’élégie. Les voix se suivent puis s’entremêlent. L’affliction suinte des mots et la friction des voix révèle la violence de la souffrance. Pourtant, le souvenir de l’amitié passée réveille le rythme. Une amitié au-delà de l’amour que l’on peut avoir pour les femmes (amabilis super amorem mulierum). Le rythme s’anime. Les voix alternent puis s’harmonisent. Comme si elles tentaient de reconstituer la cellule amicale tragiquement rompue. Jusqu’à cette équivalence sonore établie entre l’amitié et l’amour maternel. Le tempo se met alors au diapason des battements d’un cœur aimant. Les entrées en imitation figurent l’amitié fusionnelle. Au moment de l’association des deux images (ita ego te diligebam/ c’est ainsi que je t’aimais), le rythme apaisé tente même de cicatriser la douleur de la perte tandis que les voix caressent les mots pour occulter le souvenir des jours heureux. Mais déjà la colère éclate, maudissant cette guerre qui a ravi l’être aimé. Le tempo trésaille. Les voix bouillonnent. Les invectives s’acharnent sur les arma bellica (armes de guerre) fatales. Brisée, cette colère finit par s’éteindre dans un murmure accablé.

L’accablement. Bien des régions allemandes vont bientôt en subir l’horrible expérience. Car, au même moment où Praetorius met en musique l’ultime version à 7, 8, 11, 12 et 16 parties du choral luthérien Christe, der du bist Tag und Licht (Seigneur, car tu es le jour et la nuit), des nuages sombres annoncent le déclenchement de la guerre de Trente Ans (1618-1648). En ce début du XVIIème siècle, « la situation religieuse de l’Europe centrale apparaît comme instable et sans cesse fluctuante », résume Henry Bogdan (La guerre de Trente Ans, 1997). Si le luthérianisme est solidement implanté, le calvinisme ne cesse de progresser tandis que le catholicisme est à l’offensive après le concile de Trente (1542-1563). Malade, l’empereur Matthias Ier de Habsbourg (1557-1619) impose son successeur, Ferdinand de Styrie (1578-1637). Pour éviter que celui-ci ne fasse « figure (de) candidat du seul parti catholique, (l’empereur et son dauphin) se rendirent à Dresde pour y rencontrer l’Electeur Jean-George Ier de Saxe (1585-1656) qui, bien que luthérien, s’engagea à soutenir la candidature de Ferdinand lors de la future élection impériale ». Cette visite impériale donna lieu à des célébrations religieuses que la musique de Praetorius a fait miroiter. Notre motet a-t-il été composé pour la circonstance ? Nous l’ignorons. En revanche, il est certain que sa composition est contemporaine de ces événements. Au demeurant, cet appel à la protection divine reflète l’esprit inquiet de ces heures durant lesquelles se noue le conflit.

Le texte du choral a été façonné par le théologien réformateur Wolfgang Müslin (1497-1563) à partir de l’hymne latin Christe qui lux es et dies. Hymne qui a également inspirée la mélodie composée par Martin Luther lui-même. Ce choral, Praetorius le transforme en un motet à la neuen italienischen Concerten-Manier (le nouveau style concertant dans le goût italien), comme il le précise en introduction de ses Polyhymnia Panegyrica et Caduceatrix (1619). Pour lui, le style transalpin ne se limite pas à une écriture singulière. L’interprétation de ses motets (qu’il nomme Cantiones) doit s’adresser à la vue autant qu’à l’oreille pour produire dans l’esprit de l’auditeur du plaisir et de l’amour (Cantiones zu sehen und zu hören Lust und Liebe tragen möchte), explique-t-il dans le volume de son Syntagma musicum (Termini musici) paru la même année. Aussi délivre-t-il deux instructions précises à l’adresse des maîtres de chapelle qui choisissent d’interpréter le motet dans son intégrité. D’abord, il leur recommande de placer les trois soprani (cantus) loin les unes des autres pour réaliser des effets d’écho tout en entendant chacune d’elles de façon claire et distincte. Ensuite, il propose d’ajouter un piccolo (oktavierende Flöte) aux tutti instrumentaux (ripieno) et aux refrains (ritornello) car il sonne merveilleusement (sehr hübsch anhört) avec un ensemble. Deux indications que nous peinons à distinguer dans l’interprétation qui nous est proposée.

Florian Helgath ouvre d’emblée le motet par la première strophe chantée dans une forme familière aux fidèles : le choral harmonisé. La ligne mélodique s’écoule, nimbée de grâce et de simplicité, tandis que les accords lui insufflent une puissance spirituelle. Le ripieno, noté pour l’ouverture dans la partition, fait ici office de pièce de transition entre la manière luthérienne et la nouvelle écriture italienne. Quatre solistes (ténors et basse) livrent maintenant une version renouvelée de la première strophe. Les lignes de chant sont parées d’ornements mélodiques dans le goût italien tandis que le tempo s’illumine. Le compositeur n’a manifestement pas d’autre but que de faire scintiller le thème originel. La seconde strophe, confiée aux trois solistes du dessus, devient plus expressive. Notamment par le jeu des répétitions qui circonscrivent plusieurs membres de phrase sur lesquels le compositeur veut attirer l’attention. Ici, le climat politique pèse probablement dans le choix de Praetorius. Car deux appels gravissent respectueusement les degrés d’une marche harmonique : behüt uns (préserve-nous) et bewahr uns (protège-nous). La superposition des lignes de chant produit un effet d’accumulation qui dramatise ces requêtes. Si des longues tenues de note évoquent une posture de supplication (wir bitten/ nous implorons), le cinglement des suites de doubles croches rend sensibles à l’auditeur les épreuves qui l’attendent (vor allem Leid/ de toute souffrance). La grâce divine (la sola gracia de Luther) étant une source de salut, les trois solistes se rejoignent pour honorer le Père de miséricorde (Vater der Barmherzigkeit) avec une gravité cérémonieuse.

A la gravité du trio répond le brillant du tutti. La septième strophe du choral devient refrain (ritornello). Un refrain qui se tourne successivement vers chacune des personnes trinitaires pour leur adresser une salutation sur une tonalité personnalisée. D’abord, l’ensemble des chœurs vocaux et instrumentaux adresse des louanges solennelles à Dieu le Père. Ensuite, sur le mode de l’alternance (les deux natures du Christ, humaine et céleste) puis dans une forme homophone (car il ne fait qu’un avec la trinité), les deux chœurs saluent le Christ. Enfin, le caractère immatériel de l’Esprit Saint est invoqué par le seul pupitre des dessus. Finalement, le tutti se reconstitue pour célébrer le caractère immuable de l’adoration trinitaire (von nun ab bis in Ewigkeit/ à partir d’aujourd’hui et pour l’éternité).

La troisième strophe appelle le Christ à prévenir l’intrusion du mal pendant le sommeil. Les combinaisons vocales varient à chaque verset. Le premier est tissé par un alto et une basse. Un choix qui ne doit sans doute rien au hasard si l’on en croit Gilles Cantagrel (Symbolique et rhétorique chez Jean-Sébastien Bach, Communication à l’Académie des Beaux-Arts, 17 février 2008). Car, selon la tradition, l’alto chante « l’âme endolorie, meurtrie » tandis que la basse porte la « vox Christi ». Ce premier verset, légèrement tourmenté, mettrait donc en scène un dialogue de l’âme et du Christ. Ensuite, lorsque la soprano et le ténor se joignent aux deux premières voix, c’est pour proclamer leur confiance dans la protection divine. Un réconfort que sublime une ligne mélodique pacifiée. Enfin, dans un cantus firmus énonçant clairement le message clé, la basse professe que l’action du Christ libère le pécheur de nombre de ses soucis (so sind wir mancher Sorgen frei).

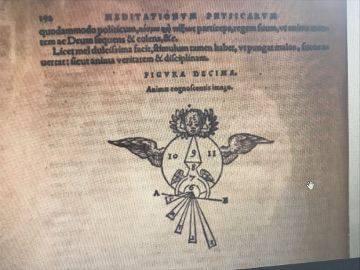

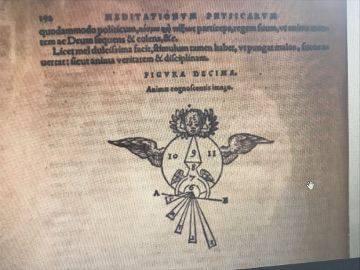

Conrad Gessner, Physicarum Meditationum, 1586, Books.google.com

Le couplet suivant mériterait de figurer au panthéon des « sommeils » d’opéra. De notre point de vue, Praetorius y illustre magnifiquement l’image de « l’âme ailée » commentée par le médecin encyclopédiste Conrad Gessner (1516-1565) dans son Physicarum Meditationum (voir notre chronique de l’ouvrage de Claire Gantet, Une histoire des rêves. Les faces nocturnes de l’âme (Allemagne, 1500-1800)). Une ravissante sinfonia éclaire ce monde mystérieux visible uniquement de « l’œil intérieur », selon Gessner. Déjà, le pupitre des dessus avance au pas mesuré d’un cantus firmus. La paix intérieure règne car le Christ veille. En revanche, les cordes batifolent, aiguillonnées par l’imagination (phantasia), virevoltant comme une nuée de putti. En signe de reconnaissance, le chœur renouvelle le refrain trinitaire.

Cependant, la sérénité de l’âme est menacée. Dans une chevauchée de notes impétueuses, une sinfonia ébranle les fondements de la paix religieuse (la paix d’Augsbourg du 25 septembre 1555). Aussitôt, l’alto et la basse en appellent au Seigneur de la chrétienté (Herr der Christenheit), immédiatement rejoints par la soprano et le ténor. Effrayé, le chœur s’exclame, réclamant de l’aide. Quelque peu rassuré par le fait qu’elle n’a jamais fait défaut par le passé (dein Hilf allzeit, sei uns bereit). Le continuo est grave et nerveux. Puis les lignes mélodiques se dispersent, suggérant un effet de panique. De ce tumulte parfaitement millimétré s’échappent des invocations insistantes : hilf uns (aide-nous). Cette disparité engendre l’union des prières pour réclamer, dans un tutti homorythmique, une main secourable contre tous les dangers (aus aller Not). Faisant écho à l’effet de masse, trois voix du dessus parlent le langage de l’émotion. S’adressant directement au Christ, leurs vocalises en arpège pansent ses cinq plaies sanglantes (fünf Wunden rot) avant que, de manière plus révérencieuse, le chœur ne relaie leur prière sur un mode homorythmique. Praetorius concentre dans la dernière strophe tout son savoir-faire contrapunctique. Les lignes vocales et instrumentales sont foisonnantes. Cependant, deux termes s’échappent de ce bouillonnement sonore polychoral. Ils mettent en regard deux univers irréconciliables : le contexte troublé (der schweren Zeit) et l’âme (meine Seele) aspirant à la consolation. Pour qu’elle soit entendue, l’invocation trinitaire s’élèvera, une dernière fois, dans un tutti dont la solennité s’adresse aux Cieux en même temps que son expressivité parle à l’âme.

C’est sur cette double tonalité que se clôt le programme élaboré par Florian Helgath. Un programme dont la valeur pédagogique réside dans l’illustration sonore de ce moment de l’histoire de la musique allemande que décrit ainsi Friedrich Blume : « Jamais les Allemands n’ont opposé de refus à la musique italienne, mais ils ont, au contraire, puisé en elle un stimulant, ils se la sont appropriée, l’ont absorbée et assimilée… A chaque étape de cette évolution, (ils) ont fait accomplir une transvaluation à leurs modèles italiens et leur ont donné une physionomie personnelle. Loin de leur demeurer un domaine inconnu, la musique italienne fut donc pour eux un continuel sujet d’étude » (Histoire de la musique, Encyclopédie de La Pléiade, Tome 1, 1960).

Avant Heinrich Schütz, par la théorie et la pratique, Michael Praetorius a tenté de concilier deux styles d’écriture musicale sans jamais renier la personnalité de chacune d’elles. En quelque sorte, il est le Sébastien de Brossard (1655-1730) allemand. En tout état de cause, maillon important de l’histoire du baroque allemand, il méritait largement l’hommage chaleureux que lui ont rendu les musiciens du Rias Kammerchor et de la Capella de la Torre de Katharina Bäuml à l’occasion du double anniversaire de sa naissance (1571) et de sa mort (1621).

Pour souligner la fertilisation croisée qui a opéré entre les styles italiens et allemands, le choix des œuvres révèle toute sa pertinence. Car, comme le confirme le Syntagma musicum, la plupart des compositeurs italiens convoqués sont parfaitement connus de Praetorius. Il a étudié leurs écrits et leurs partitions. Peut-être même a-t-il entendu celles qui comblent aujourd’hui nos oreilles.

Cette diversité de styles, de caractères et de couleurs fait le charme de cet enregistrement. Mieux encore. La promiscuité des œuvres nous met au défi d’identifier, dans les pages de Praetorius, les influences italiennes dans sa manière d’écrire la musique. Plus encore, à nous immiscer dans le cheminement artistique du compositeur allemand lorsqu’il réconcilie l’exubérance chorale italienne et la profondeur spirituelle luthérienne. Moment historique d’autant plus passionnant qu’il voit une voix militante attachée à la religion de Luther s’allier à une esthétique agissante d’inspiration catholique.

L’exercice est d’autant plus plaisant que les pièces sont concises, inventives et raffinées. Et qu’elles se suivent sans jamais se ressembler. Leurs interprètes livrent une version parfaitement maîtrisée à défaut de répondre, nous semble-t-il, à toutes les instructions de Praetorius. L’orchestration est généreuse, notamment lorsqu’elle déploie les sonorités instrumentales reflétant le style vénitien. Quant aux continuistes, ils méritent une mention d’autant plus flatteuse qu’ils se montrent parfaitement à la hauteur des ambitions des concepteurs de la basse continue. Du côté des voix, nous tenons à saluer la performance des chœurs. Puissants sans emphases, ils parcourent les nuanciers de couleurs et de dynamiques avec une facilité apparente qui n’est jamais que le fruit de leur travail. Si la virtuosité des solistes mérite également nos compliments, c’est à l’équilibre global des timbres que nous réservons nos plus vives ovations.

Publié le 26 avr. 2022 par Michel Boesch

©

©