Voyage à Naples - Bach

©

© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec notice quadrilingue (français-anglais-allemand-breton), un CD, durée totale : 68 minutes 27 secondes. Son An Ero - 2023

Compositeurs

- Sebastian Bach, le voyage à Naples

- Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750) : Non sa che sia dolore, cantate profane BWV 209

- Tilge, Höchster, meine Sünden, motet BWV 1083

- Wiederstehe doch der Sünde, cantate BWV 54

Chanteurs/Interprètes

- Marie Perbost (soprano)

- Paul-Antoine Bénos-Dijan (contre-ténor)

- Ensemble Ma non troppo :

- Violons : Louis Creac’h, Fanny Paccoud

- Traverso : Mathilde Horcholle

- Altos : Camille Rancière, Camille Aubret

- Violoncelles : Keiko Gomi, Claire Lamquet

- Orgue : Anne-Marie Blondel

- Contrebasse : Youen Cadiou

Pistes

- 1.Cantate profane : Non sa che sia dolore, BWV 209 – Sinfonia

- 2.Non sa che sia dolore – récit

- 3.Parti pur, e con dolore – aria

- 4.Tuo saver al tempo e l'età contrasta - récit

- 5.Ricetti gramezza e pavento - aria

- 6.Motet : Tilge, Höchster, meine Sünden, BWV 1083 – Tilge, Höchster, meine Sünden

- 7.Ist mein Herz Missetaten (soprano)

- 8.Missetaten, die mich drükken (duo)

- 9.Dich erzürnt mein Tun und Lassen (alto)

- 10.Wer wird seine Schuld (duo)

- 11.Sieh, ich bin in Sünd empfangen (duo)

- 12.Sieh, du willst die Wahrheit (soprano)

- 13.Wasche mich doch rein (alto)

- 14.Lass mich Freud und Wonne spüren (duo)

- 15.Schaue nicht auf meine Sünden (duo)

- 16.Öffne Lippen Mund und Seele (alto)

- 17.Denn du willst kein Opfer (duo)

- 18.Lass dein Zion blühend dauern (duo)

- 19.Amen (duo)

- 20.Cantate : Widerstehe doch der Sünde, BWV 54 -Widerstehe doch der Sünde (aria)

- 21.Die Art verruchter Sünden (récit)

- 22.Wer Sünde tut, der ist vom Teufel (aria)

Opéra et spiritualité : la synthèse façon Bach« Bach l’Italien », lit-on ici ou là. Disons-le d’emblée : cette formule passe notre entendement. Qualifie-t-on Heinrich Schütz (1585-1672) de « Schütz l’Italien » alors qu’il a réalisé, à deux reprises, un parcours initiatique transalpin ? Au contraire d’un Johann Sebastian Bach (1685-1750) qui n’eut pas à faire le voyage. Car c’est la musique italienne qui vint à lui.

« Bach, voyageur immobile », suggère la notice de présentation signée par Laurent Guillo. Mais est-on vraiment immobile lorsqu’on figure au panthéon des gloires du syncrétisme musical ? Bach assimile tous les styles. Il les distille. Les transcrit et les transcende. Les combine et compose de subtiles fragrances sonores qui diffusent, aujourd’hui encore, des sensations et des émotions. Son génie créatif se nourrit de toutes les musiques nouvelles qui débordent des frontières politiques et s’insinuent dans les cabinets de travail des maîtres de musique, dans les salons, les églises ou les salles de spectacle de l’Europe entière. Particulièrement des deux styles qui dominent son temps : le style italien (le concerto, la sonate) et le style français (la suite de danses). Mais il restera profondément allemand et luthérien. Exactement comme son prestigieux précurseur : Heinrich Schütz (1585-1672).

Puisque Marie Perbost, Paul-Antoine Bénos-Djian et le collectif d’instrumentistes Ma non troppo ont choisi de plonger trois de ses compositions vocales dans un bain de lumières napolitaines, nous nous focaliserons sur le versant italien de son inspiration. Pour cela, il nous faut remonter à la source du goût germanique pour la musique transalpine.

Lorsque les Traités de Westphalie mettent un terme à la terrible guerre de Trente Ans (24 octobre 1648), la population en sort sidérée. Pendant que se déroulait cette terrible guerre, l’Italie, la France ou l’Angleterre acquirent une solide expérience dans le domaine du théâtre lyrique. L’Allemagne, au contraire, « avait tout juste assez de force et de loisir pour se livrer à quelques tentatives isolées dans ce domaine », analyse Ana Maria Abert dans son article consacré à L’opéra allemand baroque (in Histoire de la Musique, tome 1, Encyclopédie de la Pléiade, 1960). Et de poursuivre : au contraire de ses voisins italiens, français ou britanniques, « il n’existait (pas) de drame parlé qui, parvenu à un stade élevé d’évolution,… eût été susceptible d’exercer une influence déterminante ». Faute de modèles nationaux, l’Allemagne était donc perméable à toutes les influences extérieures. Celle qu’exerce l’Italie tout particulièrement.

Qu’elles paraissent douces, ces sonorités italiennes, aux oreilles encore abasourdies par le vacarme des batailles. Qu’elles paraissent légères, ces lignes mélodiques papillotantes, aux cœurs lourds du souvenir des disparus. Qu’ils paraissent enchanteurs, ces rythmes aériens, aux âmes effrayées par la peur du lendemain. Par sa musique, l’Italie souffle sur l’Allemagne un vent bienfaisant. Compositeurs et instrumentistes déferlent sur les terres germaniques. En sens inverse, nombre de musiciens allemands se rendent auprès des maîtres italiens pour y apprendre la nouvelle manière d’écrire la musique (en 1614, Giulio Caccini (1551-1618) évoque la nuove musiche e nuova maniera di scriverle) ou de la jouer (à Crémone, notamment, des musiciens germaniques visitent les ateliers des luthiers pour y acquérir des instruments à cordes aux sonorités encore nouvelles). Dans ces territoires en reconstruction, la musique italienne devient une mode et l’italien, la langue de la musique.

Ainsi, la cour de Dresde s’était-elle constituée deux chapelles : « celle du prince électeur (Johann Georg Ier (1585-1656)), majoritairement composée de musiciens allemands placés sous la direction de Heinrich Schütz, et celle du prince-héritier (le futur Johann Georg II (1613-1680))… comportant de nombreux Italiens et placée sous la direction de Giovanni Andrea Bontempi (1624-1705) » (Elisabeth Rothmund, Heinrich Schütz ou de la difficulté d’être un musicien de langue allemande à la cour de Saxe au XVIIème siècle, 1995). Or, Schütz ne cesse de réclamer auprès du prince-électeur les arriérés de salaire dus à ses compatriotes qu’il décrit comme une « compagnie de pauvres membres abandonnés de la chapelle, qui vivent dans une telle misère, qu’ils tireraient des larmes aux pierres elles-mêmes » (Mémorandum du 14 août 1651). A l’exact opposé de la partie Italienne. La « grille salariale » pour l’année 1666 est révélatrice : « les maîtres de chapelle italiens touchaient un salaire annuel de mille deux cents thalers, le vice-maître de chapelle… en recevait huit cents » tandis que le vice-maître de chapelle allemand, Christoph Bernhard (1628-1692) n’aura touché jusqu’à son départ en 1663 que cinq cents thalers. « Ce qui permet de se faire une idée de l’estime où la cour tenait la « musique allemande » », conclut Martin Gregor-Dellin (Heinrich Schütz, Fayard, 1986).

Les musiciens, compositeurs et interprètes italiens s’engouffrent également dans les maisons d’opéra. Restons à Dresde.

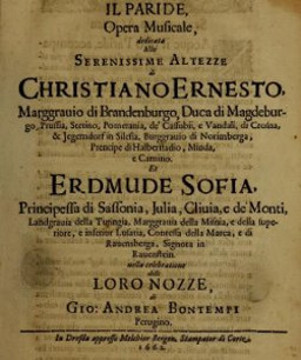

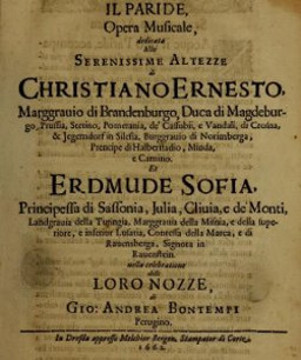

Affiche annonçant la représentation d’Il Paride de Giovanni Andrea Bontempi (1662)

La Saxe est alors le territoire protestant le plus puissant du Saint-Empire. Notamment sur le plan musical, Jean-Georges II entend rivaliser avec ses principaux concurrents catholiques : l’empereur du Saint-Empire romain germanique (Vienne) et l’Electeur de Bavière (Munich). Déjà, le 3 novembre 1662, son père avait fait représenter un opéra italien dans le hall principal de sa Residenz. Ainsi est-ce à Dresde, avec l’« opera musicale » Il Paride de Giovanni Andrea Bontempi, que le cœur de l’activité lyrique italienne se mit à battre en terres germaniques. Soucieux de pérenniser ce type de spectacle et de le proposer à un public plus large (et sans doute payant), Jean-Georges II fait construire un bâtiment qui soit dédié à cet art. Le 27 janvier 1667, l’Opernhaus am Taschenberg (encore appelé Klengelsches Opernhaus en référence au nom de son architecte) ouvre officiellement ses portes. Par sa capacité (2000 spectateurs), ce théâtre construit en pierre et équipé de tous les moyens modernes compte parmi les plus grandes salles d’Europe. Il va de soi que son inauguration se déroule sous des auspices italiens. Avec la création, le 27 janvier 1667, d’Il Teseo, Festa teatrale per le reali nozze de Serenissimi Sposi Giovanni Giorgio III… et Ana Sofia (célébration des noces du futur prince électeur avec une princesse danoise). Le livret a été conçu par le florentin Giovanni Andrea Moneglia (1625-1700), membre de l’Accademia dell Arcadia de Rome tandis que la musique est née sous la plume de Pietro Andrea Ziani (1616-1684). Celui-là même qui, deux ans plus tard, succédera à Pier Francesco Cavalli (1602-1676) dans la fonction de premier organiste de la cathédrale San Marco de Venise. Du beau monde, n’est-ce pas ? Pour mémoire, le premier opéra en langue allemande n’y sera représenté que le 9 février 1672. Il s’agit d’un spectacle musical (Musikalisches Schauspiel von der Dafne) dont les auteurs sont italiens : le chanteur et compositeur Guiseppe Peranda (1626-1675) et l’omniprésent castrat Giovanni Andrea Bontempi.

Lorsqu’il accède au pouvoir, en août 1680, jugeant le budget militaire prioritaire en termes de représentation de son autorité, Johann Georg III (1647-1691) renvoie d’abord tous les musiciens italiens. Cependant, à l’issue d’un voyage incognito à Venise (en 1685, l’année de naissance de Bach), il engage Carlo Pallavicino (1640-1688) auquel il confie la charge de camerae ac teatralis musicae praefectus. Sa conversion à la musique italienne le conduit à officialiser la fondation d’un opéra italien à la Cour de Dresde, en février 1686. Une véritable passion qui le conduit à mettre en scène l’enlèvement de la célèbre chanteuse vénitienne, Margarita Salicola (?-1706), à laquelle il attribue le titre de « dame d’honneur » à la Cour de Saxe. Elle fut la première chanteuse à monter sur une scène lyrique de Dresde.

En 1694, au début du règne de Frédéric-Auguste Ier de Saxe (1670-1733) dit « Auguste le Fort », l’Opernhaus fonctionne pourtant au ralenti. Il est vrai que le souverain est souvent absent de Dresde et qu’il s’intéresse davantage à sa candidature au trône de Pologne. Il néglige d’autant plus ce théâtre qu’il ne lui paraissait plus correspondre à son ambition, celle de transformer Dresde en une prestigieuse « Florence de l’Elbe ». En 1707, il prend même la décision de convertir la salle d’opéra en chapelle de cour (Hofkapelle) catholique. Dès lors, Dresde ne dispose plus d’aucun lieu pour produire des opéras dans de bonnes conditions. Cela, jusqu’au 3 septembre 1719. Date de l’inauguration d’une nouvelle salle à trois niveaux et d’une capacité de 2000 places : l’Opernhaus am Zwinger. De l’architecture à la programmation, l’Italie impose à nouveau son style. Voyons comment.

En septembre 1719, Auguste le Fort doit marier son fils, le futur Frédéric-Auguste II de Saxe (1696-1763) avec Marie-Josèphe de Habsbourg (1699-1757). Ce n’est pourtant que le 28 septembre 1718 qu’il décide qu’une nouvelle salle d’opéra devait être prête pour les festivités. Le chantier est attribué à l’architecte allemand Matthäus Daniel Pöppelmann (1662-1736). Mais le plafond et sa couverture par une toile peinte, les aménagements intérieurs, les dorures, la scène et le machines sont confiés au peintre et architecte italien Alessandro Mauro. Pour la musique, le goût d’Auguste le Fort est, à ce moment-là, ostensiblement français. Malgré cela, il envoie son fils en mission à Venise. Il devra y recruter un compositeur et un ensemble de musiciens d’opéra. Le 27 septembre 1717, celui-ci rencontre Antonio Lotti (1667-1740). Il le recrute ainsi que nombre de chanteurs et d’instrumentistes. De 1717 à 1719, Lotti et sa troupe animeront la Cour, les festivités ainsi que divers offices religieux.

Le 3 septembre 1719, le nouvel Opernhaus est inauguré avec la reprise du « melodrama pastorale » Giove in Argo de Lotti, sur un livret conçu par le vénitien Antonio Maria Lucchini (1690-1730). Lotti avait composé quatre autres opéras avant qu’il ne quitte intempestivement Dresde, le coût exorbitant de sa troupe pesant trop lourdement sur les finances princières. Pour autant, l’influence italienne ne cessera d’inspirer les compositeurs allemands. L’activité de la salle est florissante. Notamment dans les années 1730 et 1740, sous la direction du prolifique maître allemand de l’opera seria italien, Johann Adolf Hasse (1699-1783).

En dépit de la distance (Dresde se situe à une centaine de kilomètres au sud-est de Leipzig), c’est durant cette période faste que Johann Sebastian Bach se rend régulièrement à l’Opernhaus am Zwinger, en compagnie de son fils aîné, Wilhelm Friedemann (1710-1784). Son premier biographe, Johann Nikolaus Forkel (1749-1818), raconte : « Bach avait à Dresde de nombreux amis qui tous l’honoraient de leur haute estime. Parmi eux se doivent compter en première ligne Hasse et Faustina, la cantatrice célèbre (il s’agit de la prima donna Faustina Bordoni (1697-1781), l’épouse de Hasse) … Il était donc toujours reçu fort cordialement à Dresde et s’y rendait souvent pour entendre l’opéra… Quelques jours avant le départ, il avait coutume de dire en forme de plaisanterie : « Friedemann, irons-nous encore entendre les jolies chansonnettes de Dresde ? » (Sur la vie, l’art et les œuvres de Johann Sebastian Bach, 1802). Ainsi, le 13 septembre 1731, Bach assiste-t-il à la représentation de Cleofide (les premiers rôles sont confiés à des castrats fraîchement venus d’Italie), le premier opéra composé pour Dresde par Hasse, d’après un récit du romain Pietro Metastasio (1698-1782). « Mise en scène à grand spectacle, succès sans précédent. La clarté de l’écriture, la vocalité brillante et l’élégant cantabile des airs, le raffinement de la partie orchestrale, le jeu de la Faustina : Dresde est conquise, et avec elle, Bach » (Gilles Cantagrel, Le moulin et la rivière, Fayard, 1998).

Est-ce dans l’enthousiasme suscité par une telle représentation que Bach esquisse, lui aussi, une « jolie chansonnette » dans le goût italien ? Telle celle qui ouvre le programme que nous offrent Marie Perbost, Paul-Antoine Bénos-Djian avec la complicité virtuose de l’ensemble Ma non troppo ? La cantate Non sa che sia dolore (Il ignore ce qu’est le chagrin) BWV 209 ne serait-elle qu’une aimable plaisanterie tissée sur des airs d’opera seria ?

Le contexte et les motifs de la mise en musique de ce texte rédigé en langue italienne sont énigmatiques. Même son attribution à Bach a été longtemps discutée. Car nous ne disposons d’aucune partition autographe. Seule une copie tardive réalisée entre 1771 et 1776 (soit plus de vingt ans après la disparition de Johann Sebastian) par Johann Nikolaus Forckel est conservée à la Staatsbibliothek zu Berlin. Elle porte le titre Cantate a Voce Solo, I Traverso, II Violini et Viola, col continuo da Giovi Sebastian Bach. Aujourd’hui, son attribution à Bach semble admise. Pour le reste, nous en sommes réduits aux conjectures.

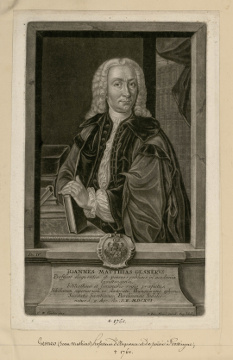

Les uns, estiment que le texte fournit des indices permettant d’établir un lien avec le départ de Leipzig de Johann Mathias Gesner (1691-1761). Il avait été recteur de la Thomasschule (1730-1734) et entretenait avec Bach des rapports de complicité et d’amitié chaleureuse depuis Weimar. Il est vrai que l’allusion à la ville d’Ansbach et les références tirées de la culture classique suggèrent que « cette page serait destinée à saluer un érudit quittant la ville pour s’en retourner dans sa patrie », note Gilles Cantagrel (Les Cantates de J.-S. Bach, Fayard, 2010). Tout en écartant l’hypothèse Gesner. Une autre piste ajoute à ces mêmes références l’évocation de la jeunesse pour avancer le nom de Lorenz Christoph Mizler von Kolof (1711-1778). Celui-ci s’était initié au clavecin et à la composition auprès de Bach (1731-1735). Avant de quitter brusquement Leipzig pour retrouver ses parents à Ansbach à la suite d’une soutenance fâcheuse de sa maîtrise en théologie consacrée au thème Quad musica ars sit pars eruditionis philosophicae (Que la musique est l’art de l’apprentissage de la philosophie). Bien que musicien moyen (plus tard, il se distinguera dans la musicologie), le jeune homme conserve un excellent souvenir de ses relations avec son maître. Pour preuve, l’hommage appuyé qu’il lui rend dans sa Musikalische Bibliothek (1754) : « Quiconque veut savoir ce que signifie la délicatesse dans la basse continue et le bon accompagnement n’a qu’à prendre la peine d’entendre… notre maître de chapelle Bach, qui accompagne d’une basse continue chaque solo de telle manière qu’on croirait qu’il s’agit d’un concerto ». Une troisième hypothèse prend appui sur un passage du texte (La patria goderai a dover la servirai - Vous ravirez votre nation comme vous la servirez avec devoir) et l’invocation d’une Minerve guerrière pour suggérer que le destinataire (non identifié) serait un jeune militaire.

Ajoutons à cela une autre voie qu’il conviendrait d’explorer. La jeunesse du destinataire, les mentions à un périple marin (réel ou symbolique), le patronage de Minerve, la référence au retour dans sa patrie et la reconnaissance qui s’ensuivra ouvrent l’hypothèse d’une histoire parallèle de l’Odyssée d’Homère. Particulièrement, les épisodes relatifs au parcours de Télémaque en compagnie de son Mentor (Minerve). Lequel de ses amis ou élèves a-t-il vécu ce type péripétie ?

L’archéologie du texte révélerait-elle d’autres indices ? Sa structure est sous-tendue par divers « collages » qu’il est possible de dater. Les deux premiers vers du premier récitatif sont extraits du poème Partita dolorosa que Giovanni Battista Guarini (1538-1612) intègre (madrigal n°91) dans son recueil intitulé Rime (1598). Un soupirant y pleure le départ de la Donna sua. En remplaçant Donna (Dame) par amico (ami), l’auteur (inconnu) du texte de la cantate établit donc un parallèle entre un chagrin d’amour et un chagrin d’amitié. Ensuite, pour le premier aria de la cantate, il emprunte deux vers à La Galatea de Pietro Metastasio. Cette serenata (au sens premier de dialogue entre plusieurs personnages) en deux parties a été produite, pour la première fois, à Naples en 1722. L’extrait paraphrasé clôture la première partie de la serenata, lorsque Acis et Galatée cherchent leur salut par la mer. Si l’on s’en tient à l’esprit du texte, le départ dudit ami correspondrait à un départ intempestif. Celui de Mizler s’esquivant de Leipzig ? Un troisième emprunt permet d’affiner la question de la datation. Quasiment dans son intégralité, le texte du second aria de la cantate est prélevé dans le « dramma per musica » Semiramide riconosciuta (Sémiramide reconnue) représenté le 6 février 1729 au Teatro Alibert delle Dame de Rome. Le livret est également de Metastasio et la musique de Leonardo Vinci (1696 ?-1730). Dans la conclusion du récitatif précédant cet aria, Sémiramide employait la métaphore du marin serein pour souligner les vertus du bonheur capables d’apaiser les soucis. Une formule qu’adopte Bach pour tempérer la douleur de la séparation tout en assurant à sa cantate un dénouement heureux. Dans la plus pure tradition du lieto fine (fin heureuse) des opéras seria.

La partition serait-elle plus bavarde ? Intéressons-nous d’abord à l’instrumentorium. Le traverso (flûte traversière) anime la généreuse sinfonia d’ouverture. Comme dans la sinfonia de la cantate sacrée Was frag ich nach der Welt (Que pourrais-je demander au monde ?) BWV 94 chantée le 6 août 1724. D’ailleurs, durant quatre mois (août à novembre 1724), la flûte traversière interviendra plus souvent que d’habitude dans les cantates des dimanches suivants. Signe qu’un flûtiste virtuose séjournait alors à Leipzig. Peut-être même s’agissait-il du français Pierre-Gabriel Buffardin (1689-1768) qui avait initié le frère de Johann Sebastian, Johann Jacob Bach (1682-1722), à cet instrument. Notre sinfonia a donc pu être écrite ou esquissée durant cette période. Et peut-être finalisée dans les années 1730 tant elle présente de similitudes avec divers passages de la Suite orchestrale n°2 BWV 1067, écrite vers 1739 dans la même tonalité et pour le même ensemble instrumental.

Tous les éléments factuels semblent donc converger vers les années 1730. Au jeu des hypothèses, nous ajoutons une proposition. Il paraît établi que cette cantate d’adieu s’adresse à une personne cultivée, amatrice d’opéra seria et appartenant au cercle des amis proches de Bach. Celle-ci aurait été contrainte à un voyage que le compositeur souhaite sans encombre même si la perspective de la séparation provoque le chagrin. Il ne nous semble pas qu’il puisse s’agir d’une pièce académique ou de commande, tant la grammaire est approximative et le texte confus. En revanche, probablement façonnée à la hâte, la cantate conviendrait davantage à un dîner d’adieu entre amis. Par exemple, à l’occasion de l’une de ces « petites soirées musicales » qu’évoque Roland de Candé (Jean-Sébastien Bach, Seuil, 1993), « réunissant autour d’une table familiale, élèves et amis… Il est sûr que le recteur Gesner viendra souvent en voisin participer à ces soirées joyeuses où l’on alterne chorals, quodlibets, improvisations au clavecin, plaisanteries musicales en tout genre ». La cantate profane BWV 209 serait-elle l’un de ces « plaisanteries » composée lors de l’une des dernières visites du recteur Gesner ou de l’élève Mizler à la famille Bach ?

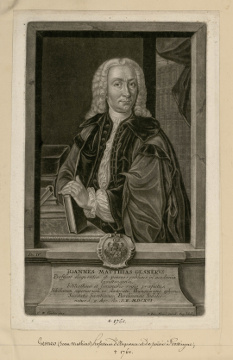

Johann Matthias Gesner - Château de Versailles

Comme on le sait, Bach met essentiellement en musique des textes en allemand, la langue de son public et de ses interprètes. Suivant, en cela, la consigne de Martin Luther (1483-1546) : pour garantir la bonne réception d’un message, il doit être exprimé « en un allemand pur et clair » qui soit compréhensible par « la mère en son foyer, les enfants dans la rue, l’homme du commun sur la place du marché » (Missive sur la traduction et sur l’intercession des saints, 1530). Peut-être aussi dans un réflexe de patriotisme linguistique. Comme l’ont fait nombre de musiciens allemands depuis Schütz pour tenter « d’éviter par tous les moyens de se laisser distancer par les musiciens en vogue à l’époque, c’est-à-dire par les Italiens, qui non seulement dominaient le marché de la composition et de l’édition musicale en proposant des œuvres résolument modernes, mais commençaient également à s’imposer dans les cours du Saint-Empire, pour le plus grand désagrément des musiciens nationaux » (Elisabeth Rothmund). Moins souvent, il recourt à la langue latine, la langue du sacré et du catholicisme. Hormis quelques compositions ponctuelles (son Magnificat en ré majeur BWV 243 ou le couplet Suscepit Israël puerum suum BWV 1082 qu’il ajoute au Magnificat en ut majeur d’Antonio Caldara, 1670-1736), deux raisons principales pourraient expliquer un tel choix : animer le service religieux (les Missa brevis du culte luthérien qui ne contiennent que les Kyrie et le Gloria) ou solliciter les faveurs d’un prince catholique (en l’occurrence, les rois catholiques de Pologne qui sont également prince-électeurs de Saxe et auxquels il destine probablement sa Messe en si mineur BWV 232).

Alors, pourquoi Bach s’intéresse-t-il furtivement à un texte rédigé (peut-être par lui-même) en italien ? De toute sa longue carrière, il n’aura mis en musique que deux pièces écrites en italien. D’abord, l’aria Amore, traditore (Amour, ô traître) BWV 203 qu’il compose vers 1720, probablement à Köthen. Quel dommage qu’il n’ait pas trouvé sa place dans le programme de ce disque ! Notre cantate BWV 209 étant la seconde, mais aussi la dernière qui ait été répertoriée. L’emploi de textes italiens dans les productions allemandes ne constitue cependant pas une incongruité. En effet, depuis Der verführet Claudius (1703) de Reinhard Keiser (1674-1739), « la langue italienne sera réservée aux grands airs, puisqu’elle est par excellence la langue de l’opéra et principalement de l’exaltation des grands sentiments, dans une dilatation des affects, et que la teneur narrative de ces grands airs est le plus souvent relativement faible. Mais les récitatifs adopteront la langue allemande, afin que les spectateurs suivent et comprennent le déroulement de l’action » (Gilles Cantagrel, Bach n’a pas écrit d’opéra, Les Belles Lettres, 2023).

Fondamentalement, les cinq mouvements de la cantate Non sa che sia dolore BWV 209 agrègent les principaux ingrédients d’un opéra seria : une sinfonia, deux arie que précèdent deux recitativo.

Les premières mesures de la sinfonia dupliquent le motif exposé dans le mouvement Vivace du Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043 composé entre 1717 et 1723. Ils s’en séparent ensuite en optant pour une architecture singulière. Si le Concerto adopte le schéma de la plupart des concertos de L’estro armonico (L’invention harmonique, 1711) d’Antonio Vivaldi (1678-1741), les trois mouvements de la sinfonia se coulent dans la structure standard d’un air d’opéra seria : deux parties distinctes suivies d’une reprise da capo (depuis le début). L’ensemble est mené sur un tempo alerte. Selon certaines sources, cette ouverture instrumentale pourrait avoir été prélevée dans un concerto pour traverso aujourd’hui perdu. Sous une écriture foisonnante, se dissimule la représentation instrumentale d’une conversation de fin de banquet. Le violon solo ouvre la discussion par des questionnements (sujets ascendants ou descendants) et des interpellations (motifs hachés). D’insistants élans d’octave somment la flûte solo de s’expliquer. Celle-ci se justifie dans de longs et ondoyants développements mélodiques. Le dialogue pourrait refléter la joie des retrouvailles si des grappes de doubles croches n’étaient chargées d’altérations et de chromatismes larmoyants. Quant au continuo, son commentaire est brisé par des silences perplexes. Comme si Bach s’employait à mêler deux sentiments dans une sonorité tour à tour expansive et intimiste : la joie de se retrouver côtoie la peine de la séparation qui s’ensuivra. De fait, la mélodie progresse par sauts et par bonds, exprimant opportunément le conflit de deux émotions : la force de l’attachement luttant contre la crainte de l’éloignement. Baignée dans la tonalité en si mineur (H moll), la sinfonia diffuse ce parfum unlustig und melancholich (morose et mélancolique) qu’identifie Johann Mattheson (1681-1774) dans Das Neu-eröffnete Orchestre (1713). Une mélancolie que tempère cependant un tempo dynamique. En somme, en refusant de succomber au chagrin, Bach signifie que l’amitié résistera finalement à la séparation.

A cette sinfonia très expressive, il ne manquait que les paroles. Justement, les voici. Dans un récitativo accompagnato dans le goût italien, Bach met des mots sur les sons pour confirmer le double message susurré par l’introduction instrumentale. Pour plus de clarté, il en souligne chacun des termes par un changement de tonalité. S’ouvrant en si mineur (H moll), il manifeste d’abord la tristesse qu’alimente la séparation. Mettant sur un même plan les larmes d’un ami qui s’éloigne et les pleurs d’un nourrisson constatant l’absence de sa mère. Le timbre cristallin de Marie Perbost épouse toutes les nuances de cette émotion. Langueurs et émois sont habilement ciselés jusqu’à ce que vien la madre a consolar (la mère vienne le consoler). Il existe cependant un remède à ces peines, semble déclarer Bach lorsqu’il enveloppe la phrase de conclusion du récitatif dans la tonalité en la majeur (A dur). Une tonalité à laquelle Mattheson attribue un double pouvoir d’attraction : parce qu’il se saisit de l’attention de l’auditeur (greifft sehr an) et qu’il illumine le propos (ob er gleich brilliret). Un choix d’autant plus judicieux que le texte laïcise l’un des messages de la Réforme : soyez attentifs aux signes du Ciel pour accomplir les desseins de Dieu. En l’occurrence, Minerve éclipse Dieu pour dicter ses intentions. Mais à laquelle des Minerve songe alors Bach ? Celle de l’intelligence guerrière (le jeune militaire mystérieux) ? Celle des médecins et des enseignants (Gesner) ? Peut-être convient-il également de se tourner vers les fêtes religieuses romaines en l’honneur de la déesse (Quinquatria = les cinq nuits noires) pour éclairer les hypothèses relatives à la destination de la cantate : les grandes Quinquatries (durant lesquelles les élèves – Mizler ? - étaient en vacances) ou les petites Quinquatries (jour de la procession de la confrérie des flûtistes – la cantate saluerait alors le départ d’un flûtiste non identifié) ?

L’air Parti pur e con dolore (Va donc, avec chagrin) fait ses adieux au mystérieux destinataire de la cantate. Le texte enchaîne trois aperçus : la séparation sera douloureuse à celui qui reste ; mais la cause est noble ; il faut donc se quitter car les vents sont favorables. Lorsqu’il élabore le dispositif de son aria da capo, Bach distingue deux affects qu’il analyse successivement : la douleur et la résignation. Au préalable, il infuse le texte dans une ritournelle macérée dans la tonalité en mi mineur (E moll). Une tonalité que Mattheson qualifie de sehr pensif, tieffdenckend, betrübt und traurig (très songeuse, plongée dans une réflexion profonde, affligée et triste) tout en notant qu’elle entretient l’espoir (dass man noch dahen zu trösten hoffet). La flûte argumente en dévidant son long ruban de doubles croches tandis que les cordes l’apostrophent dans plusieurs suites faisant alterner des croches et des silences.

Lorsqu’il met son texte en musique, Bach puise incontestablement dans sa mémoire émotionnelle. Son sixième sens, dit-on. Peu de figuralismes. A peine quelques sages mélismes pour matérialiser la peine ressentie (dolore) ou l’affliction (dolente il core). Mais aucune de ces acrobaties vocales qui forgent les réputations des castrats. Seulement cette empathie affective dont Marie Perbost se fait une cordiale médiatrice. Pour la première partie, le compositeur trempe sa plume dans le registre du chagrin. Lignes douloureusement ascendantes ou qui s’inclinent en gémissant. Sauts de sixtes éplorés. Battement lourd du continuo. Tout préfigure le tourment de l’absence. Comme en réaction, le continuo donne de l’entrain à la partie centrale. De la vitalité, même, pour célébrer le sens du devoir à accomplir. Peut-être Bach avait-il alors en tête le concept de Beruf (métier, vocation). Ce principe de l’éthique protestante esquissé par Luther dans son appel A la noblesse chrétienne de la nation allemande sur l’amendement de l’Etat chrétien (1520) : « Un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier… et chacun doit, en remplissant sa tâche et sa fonction, se rendre utile et secourable afin que… ces tâches multiples concourent à un but commun, pour le plus grand bien de l’âme et du corps, tout comme les membres du corps se rendent mutuellement service ». Pour Bach, le message est clair : le devoir qui appelle son compagnon doit l’emporter sur la peine causée par la séparation. Et il nous le fait savoir en faisant sautiller de joie des vocalises rayonnantes. Un second fil lumineux éclaire également cette seconde partie lorsqu’un mélisme enchanté annonce les services que sa patrie pourra en attendre (la patria goderai). C’est pourtant à la tristesse que la reprise da capo consacre ses dernières mesures. Contrairement à l’opéra seria dont les reprises offrent généralement l’opportunité aux chanteurs de faire étalage de leurs ressources vocales, Marie Perbost s’en tient à une reprise quasiment à l’identique du premier mouvement. Nous nous plaisons à penser que le premier interprète de cette cantate fut Maria Magdalena Bach (1701-1760). Dans ce cas, nul besoin de jongleries vocales. C’est par le langage du cœur que cette excellente chanteuse entendait ravir ses invités. A l’exacte mesure de Marie Perbost.

Le second et bref recitativo est secco (avec un accompagnement instrumental minimaliste). En quelques traits, il esquisse le portrait psychologique du destinataire honoré à la table des Bach : une intelligence précoce et une vertu conquérante. Des qualités qui, au contact des plus éminents personnages d’Ansbach, le rendront plus grand qu’il ne le fut jadis, à son départ de la ville. Un portrait qui, nous semble-t-il, évoque plutôt un personnage de la société civile. A l’image de Télémaque, justement. Le changement de tonalité à mi-chemin du récitatif raconte la même histoire. Mais, dans la langue des affects, il tempère la tristesse : le morose si mineur s’incline devant le prévenant mi mineur.

Le texte de l’aria conclusif Ricetti gramezza e pavento (Rejette l’anxiété et la crainte) est caractéristique des arie di paragone napolitains (état émotionnel illustré, ici, par une métaphore marine). A l’imitation du batelier sillonnant une mer calme, le dédicataire de la cantate vogue sereinement vers sa destination. Bach assure ainsi un lieto fine à une cantate ouverte dans un climat d’affliction. Suivant en cela les préconisations de Mattheson, le choix de la tonalité en sol majeur (G dur) tisse une toile sonore parfaitement assortie à un récit mêlant larmes et sourires (ist so wol zu serieusen als munteren Dingen gar geschikt). Les cordes ouvrent la séquence sur un tempo souriant et dansant. La voix de soprano et le traverso les rejoignent, se posant sur la ligne mélodique qu’elles venaient de tracer. La première section de cet aria da capo respire la sérénité. Car, avec une très grande bienveillance, Bach recommande, en soulignant Ricetti (rejette) par un mélisme stimulant, d’adopter une posture positive. Ainsi, gramezza e pavento (l’anxiété et la crainte) s’évanouiront-elles dans de longues tenues de note. Même le vent (vento) s’étire dans une voluptueuse vocalise tandis que la flûte batifole en arabesques. Et pour bien marquer que l’heure est désormais à l’acceptation, une ritournelle relance la première section. La seconde partie s’ouvre sur des lignes descendantes. Une manière d’enfouir le spectre de la peur et faire bonne figure (piu non teme o si scolora/ sans trembler ni pâlir) face aux dangers potentiels de la traversée. Aussitôt, la joie exhale un cantando (chanter) ondulant sur les flots du continuo. Définitivement, l’espérance finit par triompher dans la reprise da capo. Le tout, enveloppé dans un style italien auréolé par la lumière de l’espoir. Une modernité qui contraste avec la tournure plus classique des autres mouvements. Constat qui suggère que la cantate pourrait avoir été composée en arrangeant des partitions plus anciennes.

Peut-être même s’agissait-il, à l’origine, de pièces instrumentales sur lesquelles auraient été greffées de paroles de circonstances dans un italien approximatif. Des paroles enfilées, formant un chapelet de poncifs. En effet, l’essentiel ne résiderait-il pas dans les harmonies et les mélodies qui en disent plus long sur les sentiments que les mots ? Albrecht Mayer semble conforter cette thèse dans son interprétation de l’arrangement en Concerto de cette cantate. La ligne vocale est confiée au hautbois d’amour (Decca, 2010, avec l’English Concert sous la direction de Julian Podger). Pour un résultat plutôt convaincant, nous semble-t-il.

Pergolesi, caricature de Pier Leone Ghezzi (1674-1755), 1734, in Pergolesi, Caricatures et dessins humoristiques, 1911 - Gallica, BnF

Nous le précisions plus haut : qui veut faire entendre son message doit employer la langue de ses auditeurs. Bach s’y emploie dans la seconde pièce inscrite au programme : Tilge, Höchster, meine Sünden (Efface, Très-Haut, mes péchés) BWV 1083.

Arrêtons-nous un instant sur deux questions souvent soulevées à son propos.

La première s’intéresse à sa forme : l’opus BWV 1083 entre-t-il dans la catégorie des cantates ou des motets ? Il est vrai que Bach ne se préoccupe guère des questions de classification. D’ailleurs, constate Gilles Cantagrel, « Bach n’a… utilisé que très rarement le terme de cantate, pour huit ou neuf seulement des œuvres connues, et généralement pour désigner une cantate de soliste, à très petit effectif, de dévotion ou de divertissement intime… Carl Philipp Emanuel Bach et ses contemporains ne parlent jamais de cantates d’église autrement que comme des « musiques sacrée » » (Les cantates de J.-S. Bach, Fayard, 2010). Quant aux motets, note le même auteur, « au temps de Bach, et dans la liturgie luthérienne, les motets étaient généralement des Sterbelieder, musiques vocales funèbres destinées à diverses cérémonies en l’honneur d’une personne décédée » (J.-S. Bach Passions, messes et motets, Fayard, 2011). L’absence totale du choral et le découpage en quatorze couplets (au lieu de l’alternance habituelle de récitatifs et d’arie) plaiderait en faveur d’une intégration dans la catégorie des motets. C’est, au demeurant, le choix auquel a souscrit l’auteur anonyme de la mention manuscrite portée sur le manuscrit autographe de cette pièce : Psalm. 51. Motetto a due Voci, 3 Stromenti e Continuo. Intitulé auquel une autre main a ajouté : di G.B. Pergolese. Mais n’insistons pas. La taxonomie n’était pas le souci majeur du monde musical de cette époque.

La seconde se penche sur la conception de l’œuvre : contrafactum, paraphrase ou parodie ? La question se pose parce que, dans le motet de Bach, le poème en latin du Stabat Mater de Giovanni Battista Draghi dit Pergolesi (1710-1736) est remplacé par la paraphrase d’un texte allemand prélevé dans le Psautier luthérien. Si l’on s’en tient à la différenciation opérée par Frederick William Sternfeld (1914-1994) dans l’article « Parodie ou Contrafacture » paru dans Science de la Musique – Dictionnaire de la Musique sous la direction de Marc Honegger (Bordas, 1976), la réécriture de Bach ne correspond pas rigoureusement à la définition de la technique du contrafactum. En effet, le Kantor apporte davantage de transformations musicales que ne l’autoriserait la simple transposition d’une musique polyphonique d’un texte à un autre. Il enrichit l’orchestration d’une partie d’alto obligé pour constituer les quatre parties harmoniques si caractéristiques de son style, épure la ligne vocale en supprimant trilles et ornements trop marqués par la tradition lyrique napolitaine, subdivise l’œuvre en quatorze mouvements (soit la somme de la valeur numérique de B+A+C+H) au lieu de douze, inverse les deux dernières strophes pour orienter la conclusion vers un horizon d’espérance. Ces transformations n’introduisent cependant pas de variations suffisamment significatives pour relever d’une paraphrase. Finalement, la technique de la parodie semble le meilleur compromis pour qualifier le travail de Bach.

L’exercice de la parodie est d’une facture délicate. D’abord, pour des raisons techniques, souligne Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) dans son Dictionnaire de Musique (1764) à l’article « Parodie » : « Dans une musique bien faite, le chant est fait sur les paroles, et dans la parodie les paroles sont faites sur le chant ». Au risque « d’estropier » la prosodie, observe-t-il. Une autre raison est invoquée en 1774, dans son Esemplare, ossia Saggio fondamentale pratico di contrappunto sopra canto fermo (Exemplaire, ou Essai fondamental de la pratique du contrepoint sur le cantus firmus), par Giovanni Battista Martini dit Padre Martini (1706-1784) à propos, justement, du Stabat Mater de Pergolèse. Il constate que des passages de son motet sont de la même facture que des fractions de son intermezzo La Serva Padrone (La servante maîtresse) créé à Naples le 28 août 1733. Et de s’indigner : « Comment donc cette musique, propre à exprimer le burlesque et le ridicule, comme dans La Serva Padrone, pourra-t-elle être apte à exprimer les sentiments de piété, de dévotion et de compassion comme celle des Hébreux ? Ces sentiments sont trop contradictoires pour qu’une seule et même musique puisse tous les exprimer en même temps ». Pourtant, Bach va opposer un démenti à l’un et à l’autre de ces critiques. Non seulement son texte ne souffre d’aucune indigence. Certes, au prix d’une paraphrase extrêmement libre de la traduction luthérienne et d’un polissage du langage opératique de Pergolèse.

Dans quelles circonstances Bach s’est-il intéressé à la partition du maître napolitain ? Le mystère est d’autant plus épais que le manuscrit autographe de Bach et la copie réalisée par son gendre, Johann Christoph Altnickol (1720-1759), n’ont été découverts qu’au milieu du XXème siècle. Différentes hypothèses sont régulièrement évoquées : pièce destinée à une dévotion domestique, opus inscrit au programme d’un concert spirituel (donc non liturgique car, en période de Carême, l’usage des instruments est suspendu), œuvre sacrée exécutée dans un contexte liturgique tel qu’un dimanche de la Trinité (car le texte du Psaume 51 évoque l’œuvre de la grâce qui ne peut résulter que de l’action du Saint-Esprit), office d’un Vendredi Saint, dans le prolongement d’une Passion ou pendant le rituel de la communion. A moins qu’il ne s’agisse, plus trivialement, d’un simple exercice pédagogique pour ses étudiants, comme le suggère Alberto Basso, dans sa monumentale biographie de Jean Sébastien Bach (Fayard, 1983) lorsqu’il qualifie la copie de « devoir d’école ». A cela, nous ajoutons celle d’un Sterbemotette destiné à une cérémonie funéraire ou commémorative. Car, comme dans ce type de compositions, le motet baigne dans un clair-obscur où le spectre de la Mort est chassé par la Lumière de la vie éternelle. Dans le même esprit, bien plus tard, le Stabat Mater (1896-1897) de Giuseppe Verdi (1813-1901) résonnera à la manière d’un Requiem.

En revanche, la genèse du texte nous raconte une grande page de l’histoire religieuse européenne. Le poème originel naît dans le contexte théologique propre au XIIIème siècle : le « Siècle de Marie », selon certains médiévistes. Lorsque son auteur présumé, le poète mystique franciscain Jacopone da Todi (1230 ?-1306), en compose les vingt tercets (strophe de trois vers), la dévotion de Marie avait déjà pénétré les espaces publics et privés. D’abord adossée au thème de la tendresse d’une mère pour son fils (l’iconographie de la Vierge à l’Enfant), la piété mariale s’oriente progressivement vers la compassion aux douleurs de Marie face au corps martyrisé de son fils. Peu à peu s’institue le culte de la Mater dolorosa. En popularisant cette dévotion, l’Eglise entend offrir au chrétien le moyen de réaliser son union mystique avec les douleurs du Christ en s’identifiant aux souffrances de sa mère. Le texte est d’abord introduit dans la liturgie catholique romaine, notamment sous la forme d’un hymne et d’une sequientia (poème chanté). S’il disparaît du Missale Romanum après le Concile de Trente (1570), il y est réintégré, en 1727, par le pape Benoît XIII (1649-1730). Ainsi, lorsque Pergolèse compose son Stabat Mater (1736), le texte venait à peine de refaire son apparition dans la liturgie catholique.

Sa partition inonde toute l’Europe. Jusqu’en Laponie, précise Alberto Basso. Il est (presque) unanimement salué. Notamment par Charles de Brosses (1709-1777) qui, dans sa Lette LI (2 décembre 1739) de ses Lettres d’Italie du Président des Brosses, qualifie l’opus de « chef d’œuvre de la musique latine. Il n’y a guère de pièce plus vantée que celle-ci pour la profonde science des accords ».

Lorsque Bach se penche sur la partition, il a certainement été impressionné et touché. S’il avait été catholique, il aurait probablement prolongé ce travail de relecture. Mais Bach est luthérien. Un luthérien fervent pour lequel la piété mariale peut avoir pour effet d’éloigner du vrai culte. Sa charge et ses convictions ont laissé peu de place au culte marial. Exception faite du Magnificat (dont le texte est extrait du Nouveau Testament, à savoir l’Evangile selon saint Luc 1 : 46-55) et de la cantate pour la fête de la Visitation Herz und Mund und Tat und Leben (Le cœur, et la bouche, et les actes, et la vie) BWV 147. D’autant que, depuis le bref papal Cum certas unicuique (Avec certitude pour chacun) du 14 février 1607 de Paul V (1550-1621), plusieurs papes ont attaché des indulgences à certains exercices de piété sur le thème des sept douleurs de la Vierge. Indulgences ? Carton rouge !

Alors, du texte ou de la musique, qu’allait retenir le luthérien Bach ? Sans surprise : la musique. Pour le texte, il paraphrase le Psaume 51/50 dans la traduction de Martin Luther. Puis il procède à un minutieux travail de réglage du texte avec la musique et d’ajustement de la musique au texte. Finalement, nourri par un même terreau musical, le motet de la compassion sera métamorphosé en un motet de la repentance.

Car ce Psaume, qui alimente par ailleurs la longue tradition musicale des Miserere (en référence à son incipit), est le premier des sept psaumes de pénitence attribués au roi David. Signe de son importance dans la théologie protestante, Luther lui consacre une rigoureuse et consistante exégèse : Explication du Psaume 51 (1545). Car, dit-il en substance, ce psaume est essentiel tant il « contient une excellente doctrine sur les principaux points de la religion Chrétienne ; les articles de la vraie repentance, du péché, de la grâce, et de la justification, aussi bien que du vrai culte du cœur que Dieu demande de nous, y sont excellemment et divinement traités » (Luther, § 2). Ce commentaire aura probablement guidé la plume de Bach et lui aura dicté la manière d’adapter la musique italienne à la piété luthérienne. Au fil de notre écoute, nous emprunterons donc quelques passerelles reliant la paraphrase du Psaume de David, le commentaire de Luther et la musique de Bach.

Il peut paraître étrange qu’un même motif musical puisse peindre, à la fois, le tableau d’une mère douloureusement affligée (Stabat Mater dolorosa) et celui d’un pénitent implorant la miséricorde divine (Tilge, Höchster, meine Sünden). Pourtant, d’un point de vue théologique, cette superposition d’images révèle une certaine cohérence. Ainsi, Chiara Bertoglio (The Mother, the Sinners, and the Cross. Pergolesi’s Stabat Mater and Bach’s Tilge, Höchster, Pro Ecclesia, 2018) éclaire-t-elle « le lien scripturaire fort » qui rapproche les contextes similaires dans lesquels les deux textes s’enracinent. Le Psaume 51, écrit-elle, s’inscrit dans le prolongement de l’épisode raconté dans le Deuxième Livre de Samuel (12). Pour le punir de ses crimes, Dieu annonce à David qu’un châtiment terrible s’abattra sur le fils illégitime que lui a donné Bethsabée. « David implora Dieu pour l’enfant : il jeûnait strictement…, passait la nuit sur la terre nue, couvert d’un sac… Le septième jour, l’enfant mourut ». Chiara Bertoglio observe alors que « cet épisode est peut-être la description la plus touchante trouvée dans la Bible de la vie d’un parent alors que son enfant souffre ». Et d’établir le parallèle entre les souffrances d’un père veillant son fils condamné et l’affliction d’une mère au moment de l’agonie de son fils crucifié.

La première strophe du Stabat Mater dolorosa est un monument musical. Un monument taillé dans la douleur par un esprit lui-même tourmenté par la tuberculose. Un mal qui l’emportera à peine quelques semaines après avoir signé son œuvre par un Finis, laus Deo (La fin, à la gloire de Dieu). Notons la proximité de cette formule de dédicace avec le Soli Deo gloria (A Dieu seul la gloire) avec lequel Bach signe souvent sa musique sacrée.

Jean-Jacques Rousseau ne s’y était pas trompé lorsqu’il évoque ce premier couplet : « duo le plus parfait et le plus touchant qui soit sorti de la plume d’aucun musicien » (article « Duo » de son Dictionnaire de Musique). L’écriture de Pergolèse est autant descriptive qu’expressive. Descriptive lorsque de longs rubans sonores enveloppent une mère debout (Stabat Mater) devant son fils suspendu à la croix (dum pendebat Filius). Expressive, tant elle charge dolorosa (douleurs) et lacrimosa (larmes) de plaintes languissantes, de brefs sanglots et de lancinantes répétitions. Bach ne change rien à cet ordonnancement. Au risque de commettre, du moins en apparence, un contresens lorsqu’il plonge la joie que procure la clémence divine (deine Huld erfreun) dans un bain de tristesse. La mélodie était-elle trop belle pour être dénaturée ?

L’interprétation que nous en donne l’ensemble Ma non troppo livre les clés d’une lecture toute luthérienne d’un Psaume 51 caressé par la lumière du Golgotha. En effet, dans la brève entrée en matière, et de façon plus marquée que dans d’autres versions discographiques, les instruments éclairent d’emblée deux personnages. Pour signifier que « Dieu et l’homme pécheur sont deux choses bien éloignées » (Luther, §34), l’harmonie oppose ostensiblement le grave du continuo à l’aigu des violons. D’un côté, Dieu. Nimbé dans sa miséricorde constante, il est figuré par des pulsations régulières de la basse continue. De l’autre, une « conscience affligée et épouvantée de la vue de (ses) péchés » (Luther, §33). Les violons effilés se confessent sur un rythme heurté. Dans le duo qui s’ensuit, la distribution vocale affiche une seconde opposition. L’alto et le soprano s’étreignent dans un mouvement caractéristique d’une strette en mailles serrées. Or, dans la symbolique de l’époque, ces deux voix sont clairement caractérisées : « le soprano (est la) voix de l’âme heureuse, de la fiancée du Christ, qui peut par extension devenir celle de la communauté des fidèles, voire celle de l’Eglise tout entière » quand « l’alto est la voix de l’âme en peine, voire l’expression de la souffrance », décrypte Gilles Cantagrel dans son ouvrage consacré aux cantates de Bach. En réunissant, dans une même clameur, le « saint » (soprano) et le « pécheur pénitent et sensible » (alto) dans la catégorie des « vrais sanctifiés », le compositeur les distingue du « pécheur qui ne sent et qui ne déteste pas ses péchés » (Luther, §30).

Si, en l’occurrence, Bach renonce à composer la musique, il reste le maître des mots et de leur disposition sur la partition. Des mots, donc des messages. Messages furtifs lorsque le pécheur qui se complaît dans les péchés (Sünden) est emporté par une vocalise erratique ou que la sévérité divine se dissipe (verschwinden) dans un mélisme éthéré pour laisser place à la miséricorde réservée aux « vrais sanctifiés ». Message théologique suggéré dans le long développement du dernier verset : Lass mich deine Huld erfreuen (Laisse-moi me réjouir de ta clémence). Il est clamé à répétition. A l’unisson ou sur le mode de l’imitation. Plaçant même ponctuellement deine Huld en tête de phrase pour ne laisser aucune ambiguïté sur le fait que « les compassions de Dieu sont plus grandes que nos péchés » (Luther, §46).

La seconde strophe, comme la précédente et les quatre suivantes, reste plongée dans une atmosphère en fa mineur (F-moll). Une atmosphère, analyse Mattheson, qui mêle douceur et sérénité, profondeur et gravité (scheinet eine gelinde und gelassene wiewol haben tieffe und schwere) mais sans pouvoir se déprendre d’une forme de désespoir associée à une détresse mortifère (mit etwas Verzweiflung vergesellschaffte tödliche Herzensangst). Pergolèse choisit le versant du tragique. Notamment lorsque l’âme de Marie, transpercée (pertransivit) par la douleur, pousse des cris perçants dans des trilles répétés sur quatre mesures consécutives. Bach opte pour l’apaisement. Il réécrit ce passage. L’adoucit pour laisser place à la miséricorde divine. Certes, le souvenir des offenses est souligné de façon accentuée, presque brutale. Martelant Missetaten (méfaits) et geraten (tomber), comme pour matérialiser « la force du péché » (Luther, §49). En revanche, « l’âme heureuse » (soprano) se radoucit lorsqu’elle est touchée par le « don du Saint-Esprit, qui la nettoie de plus en plus de ses péchés et qui l’assiste afin qu’elle ne succombe pas sous les efforts du péché » (Luther, §50).

La troisième strophe oppose deux manières de prier. Celle de Pergolèse est contemplative. Elle exprime de l’empathie envers la douleur de la mère (Mater). Celle de Bach exprime le repentir et s’adresse au père (Vater). C’est au duo qu’il appartient de reconnaître ses fautes et de solliciter le pardon. Par le rythme, Bach lui indique le parcours émotionnel à suivre. D’abord, par l’allure pesante, lestée par le poids des méfaits (« mon péché m’est comme un pesant joug sur le cou », Luther, §54). Ensuite, par une forme de légèreté soulignant la volonté de se libérer (Dieu « a promis qu’il voulait pardonner à ceux qui reconnaîtraient leurs péchés », Luther, §53). Avant l’hommage révérencieux au Père miséricordieux (« Toute l’affaire dépend uniquement de la pure miséricorde de Dieu », Luther, §52).

Que la quatrième strophe de Pergolèse sonne faux ! Non qu’elle soit musicalement indigne. Au contraire, il s’agit d’un bel air d’opéra qui ravirait plus d’un castrat. Si ce n’est que ce lyrisme s’accorde difficilement avec un texte qui s’apitoie sur les douleurs, souffrances et tourments du Christ. Que la quatrième strophe de Bach parle vrai ! Même si la ligne mélodique est à peine retouchée. Gommant seulement les élans les plus emphatiques. Comme possédé, l’ensemble instrumental enfièvre « l’âme en peine » (alto). Le tempo atteste du niveau de tension. Et le chant remarquablement expressif de Paul-Antoine Bénos-Djian tourmente les bonnes consciences. Dans le prolongement de l’analyse luthérienne, la rhétorique de Bach révèle combien l’âme pécheresse « est plus profondément et plus horriblement souillée et corrompue (qu’elle n’aurait) pu jamais (se) l’imaginer » (Luther, §55). En faisant siffler les allitérations, Bach souligne combien nos abandons (lassen) pourraient susciter la détestation (hassen) divine si Dieu n’était miséricordieux.

A ce stade, Pergolèse avait réuni trois tercets (5 à 7 du Stabat Mater de Jacopone da Todi). Cette recomposition du texte met en accusation le pécheur : tu devrais normalement pleurer et souffrir avec la mère du Christ alors que tu infliges des coups de fouet à son fils. Or, Bach redonne son indépendance au troisième tercet. Une indépendance théologiquement essentielle car le tercet doit éclairer « la doctrine de la vraie repentance » (Luther, §59).

Les deux premiers forment un bloc. Un mouvement Largo dans lequel le duo se confond en repentances. D’abord « l’âme heureuse ». Puis « l’âme en peine ». Exactement sur le même texte. Pourquoi une telle reprise, absente chez Pergolèse ? Sans doute pour souligner, à la suite de Luther, que nos « malheureux mouvements de blasphème » (Luther, §57) touchent indifféremment les saints et les pécheurs pénitents. Notre attention est également attirée par la répétition insistante de la locution Ich bin (Je suis). Bach traduit ici en musique l’un des fondamentaux de la doctrine développée par Luther : non, le péché n’est pas une abstraction (« l’être métaphysique » du péché) ; c’est un trouble que chaque pécheur doit ressentir « quand la voix de Dieu se fait entendre dans nos cœurs et nous crie : Tu es un pécheur » (Luther, §56). Finalement, dans un quasi-unisson, les deux voix finiront par se rejoindre pour s’incliner devant la justice divine.

Venons-en maintenant au troisième tercet auquel Bach réserve un traitement particulier. Car, dit Luther, il reste au pécheur à découvrir « la cause du péché ». A savoir que « nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs ». Ce que « ni le pape ni le Turc ne… reçoivent », raille-t-il. C’est donc à l’unisson que les deux âmes prennent conscience de l’origine du mal. Le rythme est nerveux, haletant, brisé par des silences. Les violons fébriles. Les voix déconcertées. Car le résultat est sans appel : j’ai été conçu dans le péché et suis pécheur depuis que je suis né.

La strophe suivante est l’une des rares avec lesquelles Bach s’octroie la plus large marge de liberté. Non qu’il tienne à se montrer à son avantage. Car, depuis vingt-cinq ans qu’il exerce à Leipzig, la démonstration est faite. Mais il a choisi de relayer le message de Luther pour lequel « ce verset doit être aussi notre prière » (Luther, §63). Or, le maître napolitain nous fait vivre les derniers instants de la vie du Christ. Un univers sonore hanté par la mort et la désolation (morientem desolatum), traversé par les râles du mourant et ponctué de lourds silences. Au contraire, ce verset du Psaume célèbre les dons cachés de la sagesse (die geheime Weisheitsgaben). Plus que jamais, il faut ajuster la matière musicale au texte et à son commentaire. Certes, l’harmonie reste irriguée par la tonalité en fa mineur. Comme chez Pergolèse. Mais Bach en écarte les accents funèbres pour exploiter son potentiel de sérénité signalé par Mattheson. Une sérénité que diffuse une brève entrée instrumentale, paisiblement ponctuée par l’alto (absent de la partition de Pergolèse) et le continuo. L’alto (l’instrument) qui traduira ensuite le plaisir que procure la connaissance spirituelle par de lumineux liserés de doubles croches. L’alto (la voix, cette fois) voit l’horizon de la Vérité s’éclairer. D’abord, par un jeu croisé de reprises, Bach tisse musicalement l’argumentaire développé par Luther. En mettant en regard le premier et le troisième verset, il réfute les arguments des adversaires de la Réforme : d’aucuns prétendent posséder la vérité (du willst die Warheit haben); mais il ne s’agit que des « vérités et des sagesses du monde » alors que seule compte la Vérité révélée par Dieu lui-même (hast du selbst mir offenbart). Ensuite, associant le second et le troisième verset, c’est dans un chromatisme ascendant qu’il dévoile cette sagesse secrète (die geheimen Weisheitsgaben) tandis qu’une courbe descendante figure le don de la Vérité divine à l’humanité pénitente.

C’est une même invocation qui réunit à nouveau Pergolèse et Bach. Le premier supplie Marie de le laisser partager ses pleurs (fac ut tecum lugeam) ; le second implore Dieu de le laver de ses péchés (Wasche mich doch rein von Sünden). Pourtant, un changement de climat est perceptible. En effet, nous avons quitté la tonalité en fa mineur pour entrer dans celle du ré mineur (D-moll). Une tonalité que Mattheson réserve surtout à la dévotion (in Kirchen Sachen die Andacht), tant elle contient quelque chose de grand, d’agréable et de paisible (etwas ruhiges, dahen auch etwas grosses, angenehmes und zu friedenes). Et d’ajouter à la liste de ses qualités une fluidité (fliessendes) qui emporte, de fait, ce tercet dans un mouvement légèrement dansant. Son texte inspire à Luther de véritables invectives à l’égard des « singeries » papistes lors des aspersions à l’eau bénite (Luther, §64). Pour lui, seule compte la purification « dans le sang de Jésus par la foi en Lui » (Luther, §66). Dans ce passage aux reflets chatoyants, Bach lavera donc l’âme du pécheur dans le sang du Christ. Ensuite, tandis que Luther disserte longuement sur le ministère de la parole, Bach s’abandonne à la joie dans cette strophe éblouissante qui s’égaye alla breve. Au diapason de Pergolèse dont le cœur brûle au grand feu de l’amour du Christ (ardeat cor meum in amando Christum). La strophe pétille de joie et de plaisir (Freud und Wonne). Les instruments sautillent. Les voix pépient gaillardement, mêlant leurs énergies. Même la pression qu’exerce durement la croix (da dein Kreutz mich hart gedrängt) se dilue dans d’exubérantes volutes de trilles et de vocalises.

Après la jubilation, place à l’introspection. Pergolèse regroupe en un mouvement les strophes 11 à 15 du texte de Jacopone da Todi pour réclamer auprès de Marie le privilège de partager sa douleur. Bach fait de même en réunissant les versets 9 à 14 du Psaume. D’ailleurs, Luther lui-même avait englobé, dans un même commentaire, trois de ces versets. Versets qu’il a placé sous le patronage du Saint Esprit. Or, Bach trouve dans la matrice conçue par Pergolèse un support idéal pour relayer son message et célébrer les « dons de l’Esprit » (Luther, §72). Trois dons dispensés par la troisième personne de la Trinité. Trois : le nombre que privilégie Bach dans ses cantates consacrées à la Trinité. Trois : le nombre de parties distinctes dans ce mouvement. Trois : la distribution des parties vocale des trois premiers tercets à la voix de soprano, puis à l’alto, enfin au duo. Trois : la même distribution, mais cette fois à l’intérieur de chacun des deux tercets suivants. De toute évidence, l’Esprit Saint habite cette paraphrase. Trois : un indice qui permettrait d’inscrire ce motet au programme d’un office célébrant le Saint-Esprit ? Par ailleurs, si le support et la mélodie sont jumeaux, la partition de Bach se distingue de celle de Pergolèse par son coloris. Plus sombre du côté catholique ; plus lumineux du côté luthérien. Cette subtile différence est particulièrement sensible dans le finale. Lorsque, dans un souffle, le duo de Pergolèse réclame de pleurer avec la Vierge (plangere) tandis que celui de Bach chante les louanges de Dieu dans une vocalise enjouée (Loblied).

On l’aura noté : Bach excelle dans l’art de la parodie. Le mouvement suivant en apporte une nouvelle démonstration. Puisant son inspiration dans le registre des tragédies lyriques, Pergolèse plonge sa méditation doloriste dans une atmosphère hantée par la violence. Faisant saigner les plaies (plagas) du Christ tout en vibrant de son amour (amorem). A l’inverse, dans l’adaptation qu’en réalise Bach, l’humilité a chassé le tragique. Le compositeur conserve l’essentiel du matériau musical mais polit quelques aspérités caractéristiques de l’effusion lyrique napolitaine. Oubliée la contemplation des plaies du Christ. Place à l’action. Mais une action exigeante, tant « Satan tend toutes sortes d’embûches pour empêcher cette confession (=propagation) et louange de Dieu » (Luther, §78). Pour Bach, cette action de prédication (le ministère de la Parole) est centrale. C’est pourquoi il détache un tercet de l’agencement de Pergolèse pour le traiter de façon autonome. Faisant répéter le même texte par « l’âme en peine ». Une âme qui confesse ses appréhensions au travers des stridences des violons et d’un rythme ponctuellement décousu. Mais une âme que rassure le continuo dont le souffle paisible ouvre les lèvres, la bouche et l’esprit (Öffne Lippen, Mund und Seele).

La plume chercheuse de Bach se fait plus audacieuse. Elle décide d’inverser les deux derniers mouvements de Pergolèse. Ne nous attachons pas au texte en latin, car cette permutation n’aurait aucun sens. En revanche, sur le plan musical, Bach construit un chemin spirituel en forme de montée en puissance grandiose menant à un Amen jubilatoire. Suivons-en la courbe ascendante.

D’abord, deux tercets (au lieu d’un seul chez Pergolèse) développent un thème essentiel de la doctrine luthérienne. Celui qui a trait à la justification par la foi et la grâce plutôt que par les œuvres. Sur une mélodie conçue par Pergolèse pour évoquer la mort (Quando corpus morietur/ Au moment où mon corps mourra), Bach souligne d’abord l’inanité des offrandes (pratique absurde car on ne fait qu’offrir ce que Dieu nous avait donné à la Création, explique Luther). Avec insistance, le compositeur active un mécanisme de répétitions de telle sorte que la formule kein Opfer haben (tu ne veux aucun sacrifice) soit présente tout au long du discours du duo. Que ce soit à l’unisson, en imitation ou en superposition. Sur le même motif mélodique, et toujours dans une atmosphère de profond recueillement, il traduit ensuite le principe que Luther recommande de « graver en lettres d’or ». A savoir que le sacrifice auquel Dieu est attentif est celui que lui offre « un esprit froissé, brisé, et qui pourtant espère en sa miséricorde » (Luther, §80). Un message que le langage musical traduit par un chromatisme descendant reflétant la peur et l’affliction (Angst und Grämen) qui hantent le sacrificateur. Un peu plus loin, des notes longuement tenues caractérisent la bienveillance divine dans un empathique Weil dir das dein Herze bricht (car ils briseraient ton cœur). Les timbres conjugués de Marie Perbost et de Paul-Antoine Bénos-Djian mettent admirablement en valeur ce passage dans lequel le mourant de Pergolèse et « les faibles et affligés » de Bach s’apprêtent à entrevoir un chemin de lumière.

Une lumière qui jaillit des deux derniers tercets du motet. Pergolèse espère que la Vierge ne le laissera pas brûler dans les flammes (inflammatus). Bach n’en est plus à cette contemplation de la mort. Il va de l’avant. Et déjà, « l’âme heureuse » fête un avenir radieux dans lequel des trilles enfleurissent la plaine de Sion (blühend). Les murs qui s’écroulent dans les vibrations de trilles (fallen) sont reconstruits par une vocalise redondante prédisant sa prochaine solidité. Et que dire de ces sacrifices (opfern) dont l’encens flotte dans une longue tenue de note. Lorsque « l’âme en peine » la rejoint dans le second tercet, la joie anime la partition. Les trilles se multiplient, stimulés par des sauts d’octaves vertigineux. Erschallen (résonner) et gefallen (plaire) se répondent en écho pour signifier que Dieu est satisfait des offrandes. L’influence de Luther est, une fois encore, sensible dans le finale de ce mouvement. Notamment lorsque Bach superpose le dernier verset de chaque tercet pour signifier que « le prophète nous propose… deux sortes de sacrifices » (Luther, §82). Celui qu’offre « un cœur contrit et froissé » est porté par « l’âme en peine » (alto) qui fera désormais des sacrifices dans la joie (alsdenn ofpern wir erfreut) ; celui qu’adresse, exactement au même moment, « l’âme heureuse » (soprano) sous la forme d’un « sacrifice d’actions de grâces et de reconnaissance » à la justice divine (Opfer der Gerechtigkeit). Ce mouvement Vivace prépare le cœur à l’apothéose finale. Une apothéose en forme d’Amen fugué. Comme chez Pergolèse. Mais il restait à Bach un dernier message à délivrer. Aussi nous livre-t-il un double Amen. Le premier en fa mineur. Le second en fa majeur. Rayonnant de bonheur. Comme pour représenter toutes ces « âmes affligées (qui) se consolent et se relèvent dans la vue des mérites de Jésus et de la miséricorde de Dieu » (Luther, §82). L’exégète Bach console le pécheur sincère en lui adressant un resplendissant message d’espoir tandis que ses interprètes, avec art et délicatesse, font converger le discours théologique et la rhétorique des émotions.

Au soir de sa vie, Bach vient de nous émouvoir. A l’aube de sa maturité, il va maintenant nous chapitrer. Car sa cantate Wiederstehe doch der Sünde (Résiste donc au péché) BWV 54 n’a d’autre but que de dissuader le pécheur de « céder à la tentation, donc au péché, sous peine d’une damnation éternelle » (Gilles Cantagrel, Les cantates de J.S.Bach).

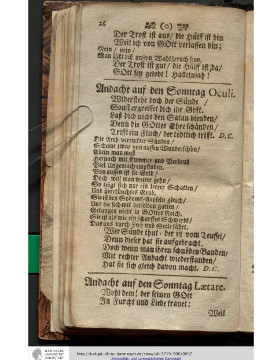

Les hypothèses avancées par les experts en matière de datation sont trop incertaines pour que nous nous y arrêtions longuement. Retenons simplement la fourchette temporelle que permettent de fixer deux sources expertes : « probablement le 15 juillet 1714 » (soit le 7ème dimanche après la Trinité) pour Gilles Cantagrel et le 24 mars 1715 (soit le 3ème dimanche de Carême) pour le Bach Cantatas Website. Un indice semblerait conforter la seconde hypothèse. Elle est induite par le recueil dans lequel Bach a prélevé le texte. A savoir le Gottgefälliges Kirchen-Opffer in einem gantzen Jahr-Gange Andächtiger Betrachtugen über die gewöhnlichen Sonn-und Festags-Texte (nous traduisons : Offrande sacrée qui plaise à Dieu. Pour le calendrier liturgique de toute une année. Textes pour les réflexions dévotes des dimanches ordinaires et des fêtes). Georg Christian Lehms (1684-1717), bibliothécaire et conseiller du landgrave Ernst Ludwig von Hesse-Darmstadt (1667-1739), y réunit deux catégories de poèmes : les plus développés pour les dévotions du matin ; les plus concis pour celles de la soirée (Mittags-Andachten). En termes de datation, Lehms apporte la précision suivante : Andacht auf den Sonntag Oculi. Le terme « Oculi » désignant le troisième dimanche de Carême par référence à l’incipit de l’hymne de l’Introït du jour : Oculi me semper ad Dominum (mes yeux restent toujours concentrés sur le Seigneur). Finalement, Alberto Basso propose un compromis : notre cantate aurait été « originairement écrite pour le troisième dimanche de Carême (Oculi), mais presque certainement employée par Bach pour une autre fête » (notamment des dimanches après la Trinité). Il est vrai, ajoute-t-il, que les services liturgiques ne manquent pas durant lesquelles les lectures « tournent autour du problème du péché et de la miséricorde divine ».

Georg Christian Lehms - Gottgefälliges Kirchen-Opffer…, Mittags-Andachten, page 26, 1711 – Universitäts-und Landesbibliotek Darmstadt

A cette époque, sourd une querelle qui va bientôt agiter le monde de la musique sacrée luthérienne. Le débat s’est ouvert lorsque le pasteur Erdmann Neumeister (1671-1756) publie son premier cycle de livrets de cantates couvrant la totalité d’une année liturgique. La structure de ses textes adopte l’architecture des cantates italiennes pour voix seule. Notamment l’agencement de récitatifs et d’airs. Il explique le sens de sa démarche dans l’introduction (Vorbericht) de l’édition de 1705 (celle que nous avons consultée) de ses Geistliche Cantaten über alle Sonn-Fest und Apostel Tage zu beförderung Gott geheilligter Haus und Kirchen-Andacht (nous traduisons : Cantates sacrées pour tous les dimanches et fêtes des apôtres pour la promotion de Dieu dans les saintes dévotions domestiques et cultuelles). Résumons. L’emploi du mot Cantaten peut paraître étrange tant il est nouveau, constate-t-il. Pourtant, en Italie, il désigne un chant dominant tous les chants (« ein Gesang über alle Gesänge ») pour s’être si joliment associé à de la musique. Or, une cantate n’est jamais qu’une portion d’opéra dans laquelle le stilo recitativo et les arie se sont accordés (« so siehet eine Cantata nicht anders aus als ein Stück aus einer Opera, von Stylo Recitativo und Arien zusammen gesesst »). Le théologien luthérien encourage donc le recours à cette forme supérieure de la dévotion vocale. Mais ce progressisme n’est pas du goût de tous les compositeurs contemporains. A partir des années 1716, le confit éclate lorsque l’organiste d’Erfurt, Johann Heinrich Buttstett (1666-1727) publie son ouvrage Ut, Mi, Sol, Re, Fa, La, Tota Musica et Harmonia Aeterna (1717) dans lequel il condamne le déferlement de la musique galante qu’il accuse Mattheson d’encourager dans son Neu-eröffnete Orchestre (1716). Sa critique principale porte sur le fait qu’elle tend à effacer la distinction traditionnelle entre le style sacré et le style profane. Et d’affirmer qu’il n’y a qu’une seule musique qui vaille : l’ancienne, la véritable, l’unique et l’éternelle musique (« altes, wahres, einziges und ewiges Fundamentum Musices »). Notons que Buttstett n’est pas un musicien de second ordre. Sa notoriété est en partie liée au fait qu’il a été un élève de Johann Pachelbel (1653-1706). Sa proximité avec Bach ne s’arrête pas là car il a pour disciple un cousin du côté maternel du nouveau Concertmeister de Weimar : Johann Gottfried Walther (1684-1748). Celui-là même auquel nous devons une copie manuscrite de la partie musicale de la cantate BWV 54, aujourd’hui conservée à la Bibliothèque Royale de Bruxelles.

Bien avant que la polémique n’éclate au grand jour, Bach avait manifestement une oreille attentive pour le parti progressiste. En témoigne la structure mélodramatique qu’il choisit pour notre cantate : une sinfonia et deux arie sertissant un recitativo secco. Ni chœur ni choral dans cet opus en trois mouvements. En somme, une cantate à la manière italienne dans son plus simple appareil. Par ailleurs, remarque Alberto Basso, cet opus compte parmi les rares que Bach a qualifiées lui-même de « cantata » (en italien, sans doute en référence à l’ouvrage de Neumeister).

Le premier mouvement s’ouvre sur une Sinfonia fourmillant de dissonances et de crissements. De façon adoucie dans cette version. Mais plus agressive dans l’interprétation qu’en donne la Netherlands Bach Society (2020), par exemple. Vingt ans avant Le Chaos (1737) de Jean-Féry Rebel (1666-1747), Bach installait une forme de désordre sonore. Battements rythmiques oppressants. Dans son Avertissement ouvrant Les Elémens, Symphonie nouvelle (1737), Rebel indique que « la Basse exprime La Terre par des notes liées ensemble et qui se jouent par secousses » . Chez Bach, ces coups de boutoir décrivent Satan s’acharnant sur le pécheur. Chez Rebel, l’écriture musicale tente « de joindre à l’idée de la confusion des Elémens celle de la confusion de L’harmonie ». Chez Bach, ces longues périodes déchirées par des dissonances entre la basse et les cordes évoquent la lutte acharnée entre le tentateur Satan et la résistance que lui oppose le pécheur. Dans les deux opus, ces « caractères distinctifs… marquent les efforts que font les Elémens (ou, chez Bach, Satan et le pécheur) pour se débarrasser les uns des autres » (Rebel). Afin de donner de l’épaisseur à cette atmosphère en clair-obscur, Bach enveloppe son premier mouvement dans une tonalité en mi bémol majeur. Une tonalité au sein de laquelle se disputent les ténèbres et la lumière.

Sans surprise, la partie vocale est confiée à « l’âme en peine » (alto). Son discours adopte le plan classique de l’aria da capo : une partie principale délivre le message ; la seconde déploie brièvement l’argumentaire ; la troisième récapitule la leçon à retenir. Dans le long premier mouvement, le compositeur trentenaire fait une démonstration magistrale de sa maîtrise des techniques de la mémorisation. Arrêtons-nous sur l’agencement de son discours. Les deux premiers vers contiennent le message principal. Pour en faciliter l’apprentissage, il les fractionne. D’abord, enserré dans une ritournelle, baigné dans une atmosphère de combat, Paul-Antoine Bénos-Djian enjoint le pécheur à s’opposer au Mal (Widerstehe doch der Sünde). Il lui ajoute ensuite le second vers dont il exploite la dimension figurative en enveloppant ergeifet (saisir) d’une vocalise venimeuse pour matérialiser la contamination potentielle par le poison du Mal (sonst ergreifet dich ihr Gift). Enfin, les deux vers réunis démultiplient l’appel à la résistance, enrichie de quelques sages variations ornementales. Notamment cette longue tenue de note soulignant la constance nécessaire pour résister aux tentations (Widerstehe). Dans la seconde partie, plus sobre et plus fluide, Bach engage le pécheur à prendre clairement le parti de Dieu pour ne pas se laisser aveugler par Satan. L’écriture est épurée. Le texte presque récité. A peine le flux mélodique est-t-il brièvement suspendu au moment de s’incliner devant le nom de Dieu (Gott). La reprise depuis le début (da capo) ne révèle aucune surprise. Nulle improvisation virtuose à la manière napolitaine. Une reprise fidèle. Quasiment à l’identique.

Bach devait être particulièrement satisfait de cette musique didactique car il s’en souviendra lorsque, en 1731, il travaille à sa Markus-Passion BWV 247. Il y parodie cet air dans l’aria Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen ist der Frommen Seelen Gift (Monde mauvais, ton baiser flatteur est le poison des âmes pieuses) pour illustrer musicalement la scène du baiser de Judas.

Le recitativo secco (récitatif accompagné du seul continuo) enseigne combien le péché sait se dissimuler sous des apparences aguichantes. Pour l’illustrer, le poème décline plusieurs images. Le compositeur leur ajoute une dimension sonore. Notamment une vocalise évasive pour souligner le vide que cache une ombre (leerer Schatten) ou une note longuement tenue et déclinante pour dénoncer les effets nocifs du fard (übertünchtes Grab/ littéralement : tombeau déguisé). Cependant, l’image principale reste celle des pommes de Sodome (Sodomäpfeln). Ces fruits, si beaux d’aspect, mais particulièrement venimeux. Comme le sont les tentations de Satan. Comme aussi cette musique zébrée de dissonances qui s’achève par une exécution capitale. Celle du pécheur corrompu sur lequel s’abat, dans le grondement sinistre du continuo, le glaive du justicier divin.

Cette cantate en forme de récit allégorique s’achève sur un second aria. Un mouvement tourmenté, tumultueux, apeuré auquel le brillant des violons ouvre cependant un horizon radieux. Ce saisissant fugato à quatre parties (la voix assure l’une d’entre elles) représente le combat spirituel du Bien contre le Mal dans une atmosphère mêlant les ténèbres diaboliques à la lumière divine. Cette toute première fugue pour aria composée par Bach est-elle le reflet sonore des visions hallucinées de Luther et de sa légendaire lutte contre le diable dans sa chambre de la forteresse de la Wartburg (qui domine la ville natale de Bach, Eisenach) ? Le Concertmeister nous place au moment précis où tout va se jouer. La première partie est consacrée aux pécheurs qui prennent le parti du diable. La technique de mémorisation s’est adaptée au texte car le compositeur traite de façon indépendante chacun des vers. Pour le premier, il emploie un moyen mnémotechnique : une chute impressionnante de quatre notes pour indiquer la direction des enfers et une vocalise faisant claquer la bannière du diable (Teufel) derrière laquelle se range wer Sünde tut (celui qui se livre au péché). Le timbre et l’élocution de Paul-Antoine Bénos-Djian aiguisent, avec beaucoup de justesse, la tension dramatique du poème. Pour le second, c’est un chromatisme ascendant puis descendant qui révèle que le pécheur impénitent a été engendré par Satan. Sans la traditionnelle ritournelle séparant les parties de l’aria da capo, Bach nous introduit maintenant dans les rangs des pécheurs qui s’opposent au diable et qui le font fuir. La lutte est acharnée. Mais un tournant s’esquisse lorsque la particule davon est emportée par une fusée, signifiant que le Mal décampe (hat sie sich gleich davon gemacht) devant la pression des forces du Bien. Cependant la reprise de la première partie replonge l’auditeur dans une atmosphère de combat. Comme pour signifier que la victoire n’est jamais acquise en ce bas monde. Ainsi que le souligne le récit obstinément fébrile du continuo.

Sur cette scène de théâtre musical, s’achève le programme proposé par l’ensemble Ma Non Troppo. Petit ensemble, mais grands effets. Le talent de chaque instrumentiste conjugué à une science parfaitement maîtrisée du jeu collectif parvient à projeter les justes couleurs sur trois opus aux desseins singuliers. Dîner d’adieu, méditation spirituelle ou homélie haletante. Tout leur réussit et nous enchante. Comme nous ravit la fluidité et la limpidité du traverso de Mathilde Horchelle. Tour à tour peiné, gracieux ou espiègle, il instille ce que les mots ne peuvent dire : l’empathie dont témoignent ceux qui non sa che sia dolore. Comme nous sommes charmés par les violons menés par Louis Creac’h lorsqu’ils parlent à nos cœurs du lourd sentiment de culpabilité d’un pécheur, du scintillement miséricordieux ou de la ténacité dans le combat contre Satan.