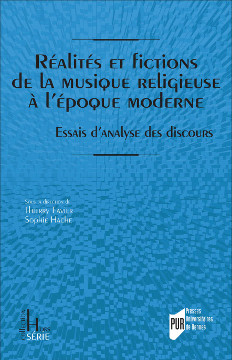

Réalités et fictions de la musique religieuse à l’époque moderne - Favier et Hache

©

© Afficher les détails Masquer les détails Auteurs

- Réalités et fictions de la musique religieuse à l’époque moderne : Essais d’analyse des discours

- Sous la direction de Thierry Favier et Sophie Hache

- Première partie : La musique religieuse dans la presse française

- Théodora Psychoyou – Echos de musique dans le « Journal des sçavans »

- Sophie Hache – Le journal de l’abbé Joannet, entre curiosité de l’amateur de musique sacrée et esthétique du sublime

- Marie Demeillez – Les « Nouvelles ecclésiastiques » et la musique d’église (1761-1790)

- Cécile Davy-Rigaux – Jean-Baptiste Fleury (1698-1754), chapelain érudit et musicien lecteur de la presse

- Cécile Queffelec – Voix de femmes et musique religieuse au Concert spirituel à travers la presse

- Pierre Saby – Le « Stabat Mater » de Pergolèse au Concert spirituel : aspects du commentaire de presse entre 1753 et 1790

- Benoît Michel – Les commentaires de presse sur l’exécution d’oratorios en français au Concert spirituel

- Thierry Favier – Le discours sur le motet à grand chœur dans les comptes rendus du Concert spirituel (1725-1790)

- Deuxième partie : Discours polémiques

- Thomas Leconte – La guerre de cent ans à la Musique du roi : les prérogatives des sous-maîtres de la Musique de la Chapelle face aux « injustes prétentions » des surintendants de la Musique de la Chambre

- Jean Duron – Querelles de savants, querelles de chanoines : le cas Sébastien de Brossard

- Mathieu Lours – Pour ou contre le chœur « à la romaine » ? Polémiques autour des espaces sacrés. L’exemple des cathédrales de France aux XVIIème et XVIIIème siècles

- Bernard Dompnier – Un code de « bonnes pratiques » musicales au milieu du XVIIème siècle. « L’Estat des églises cathédrales et collégiales » du chanoine Jean de Bordenave

- Thierry Favier – Contexte, arguments et enjeux des « Observations sur la musique à grand orchestre (anonyme, 1786)

- Troisième partie : Débats autour d’institutions religieuses en Europe

- Michela Berti – La musique pour les « Messe di Francia » à Rome au regard des dispositions pontificale

- Ascension Mazuela-Anguita - Controverses liturgiques et musicales au couvent Santa Maria de Jonqueres de Barcelone : réformes et résistances de la première modernité

- Angela Fiore – « Divertissements secrets » : traditions et interdictions dans les pratiques musicales des institutions féminines napolitaines sous l’Ancien Régime

- Caroline Piron-Panel – Euterpe, Aspasie et les sirènes : polémiques autour des pratiques musicales féminines dans les églises de Venise

- Janet K. Page – De la considération à la suspicion : la musique dans les couvents de femme à Vienne au XVIIIème siècle

- Thierry Favier et Sophie Hache – Conclusion

Édition

- Presses Universitaires de Rennes (PUR), Rennes - 2018 - 348 pages

La musique religieuse est aussi une question de sociétéD’emblée, le projet nous a séduit. Car Thierry Favier et Sophie Hache promettent de « mettre à jour la richesse d’une vie musicale étroitement mêlée à la vie sociale, culturelle et politique, voire qui la façonne et la subsume ». Une approche qui s’inscrit ostensiblement dans la lignée de l’un des grands concepteurs de l’écriture moderne de l’Histoire lorsqu’il engage l’apprenti-historien à ausculter l’Histoire « à même la vie », en considérant « l’homme tout entier » comme « le lieu commun de toutes les activités qu’il exerce » (Lucien Febvre- Vivre l’Histoire, Bouquins, 2009).

Appliquée à la musique religieuse d’Ancien Régime, cette démarche entend franchir une étape supplémentaire dans la quête d’un savoir historique renouvelé. Mouvement magistralement initié par Norbert Dufourcq dans les années 1970 puis, à la fin des années 1980, par le Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV) auquel, au demeurant, Thierry Favier contribue en qualité de chercheur-associé. Mouvement utilement démultiplié dans l’ouvrage collectif proposé tant il se distingue des productions habituelles par la pluralité des méthodes d’enquête comme par l’intérêt des contenus qui en résultent.

Ce parti pris de diversification des éclairages a pour effet d’aérer le champ des investigations. Un premier indice signale le ralliement concret des directeurs de cet ouvrage collectif à une exploration interdisciplinaire. Après un premier ouvrage paru en 2015 (A la croisée des arts – Sublime et musique religieuse en Europe (XVIIème-XVIIIème siècles) paru dans la collection Classique Garnier), ils fédèrent à nouveau leurs expertises : l’un en musicologie qu’il enseigne à l’Université de Poitiers, l’autre dans les domaines de la stylistique, de la rhétorique, de l’éloquence sacrée qu’elle pratique à l’Université Lille III. Ils partagent leur conviction avec quinze autres contributeurs, chercheurs ou universitaires, invités à se détourner temporairement du traditionnel rayon des publications musicologiques pour questionner, chacun à sa façon, tous types de discours susceptibles d’éclairer l’évolution des conceptions esthétiques appliquées à la musique religieuse, d’identifier les transformations bouleversant les pratiques musicales, de décrire les changements touchant les modalités de son écoute.

Plus ouverte sur le monde qu’il n’y paraît à première vue, la musique religieuse des XVIIème et XVIIIème siècles change progressivement de nature. Si les deux expressions de la prière en musique, le plain-chant liturgique (la tradition des clercs) et la musique figurée (écrite par des compositeurs), conservent leur vocation cérémonielle, la seconde catégorie se faufile peu à peu dans les programmes de concerts privés ou publics (notamment ceux du Concert spirituel fondé en 1725 par Anne-Danican Philidor). Et c’est précisément lorsqu’elle sort des églises que la musique religieuse se constitue « en objet esthétique autonome à l’époque moderne ».

Ce projet de recherche aurait pris des allures titanesques s’il ne s’était concentré sur trois zones de fouille qui vont procurer la matière aux trois parties structurant l’ouvrage : les discours journalistiques (I) et polémiques (II) français mis en regard de cinq études d’usage de la musique religieuse dans l’espace européen (III). De vastes zones de fouille à l’intérieur desquelles les auteurs ont procédé à quelques carottages afin de prélever les informations, puis de les soumettre à différentes méthodes d’analyse avant de nous en livrer une synthèse dense, parfois ardue, mais toujours éclairante.

Première partie : La musique religieuse dans la presse française

« La musique n’a été que peu abordée dans les études sur la presse, sans doute parce qu’il n’existe pas de presse spécialisée avant le Journal de musique (1770) ». Pourtant, la musique est loin d’être absente des périodiques scientifiques et littéraires auxquels sont abonnées les élites cultivées. Car, c’est « dans une foule de journaux »… « que les gens du monde vont puiser les lumières sublimes, d’après lesquelles ils jugent les productions en tout genre » explique Denis Diderot dans l’article « Journal » de son Encyclopédie (1765).

Ces propos sur la musique religieuse glanés dans la presse du XVIIIème siècle sont analysés dans les huit articles constitutifs de cette première partie. Pour simplifier, quatre d’entre eux éclairent différentes lignes éditoriales tandis que les quatre suivants passent leur contenu au crible de « l’esthétique de la réception ».

Trois lignes éditoriales s’adressent à quatre catégories de lecteurs.

Le Journal des savants, le « père de tous les ouvrages de ce genre » (Voltaire), est un « recueil succinct et abrégé de tout ce qui se fait et se découvre de plus curieux dans les arts et dans les sciences » précise l’un de ses rédacteurs, l’abbé Jean-Paul de La Roque (1675). Journal d’information destiné à un public savant, il traque dans l’actualité musicale tout sujet de nature scientifique (les effets thérapeutiques de la musique sur la piqûre de la tarentule) ou présentant des aspects originaux (les Cantates françoises d’Elisabeth Jacquet de La Guerre en 1708). Ses lecteurs partagent une préoccupation constante, celle de construire une communauté savante réunie dans une « collaboration entre compétences complémentaires au nom du progrès » (Théodora Psychoyou). Même si cette collaboration peut prendre un tour polémique (entre Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville et François Raguenet de 1702 à 1706), Sébastien de Brossard, n’hésite pas à lancer, sur cette plateforme, un appel à contribution pour enrichir son Dictionnaire de musique (1703).

D’autres périodiques pratiquent également ce dispositif de fertilisation croisée. Tel le Mercure de France dans lequel le chapelain bisontin, Jean-Baptiste Fleury, trouve matière à nourrir sa recherche consacrée à une ancienne danse ecclésiastique pratiquée le jour de Pâques dans les églises de Besançon. Cécile Davy-Rigaux nous ouvre son dossier de travail, décrivant par le menu « la familiarité érudite » qu’entretient ce lecteur de province avec la presse parisienne pour constituer son fond documentaire. Assiduité qui lui permet à la fois d’accéder aux « études comparatives et de faire progresser les connaissances » en publiant les résultats de ses propres recherches.

En somme, ces deux articles révèlent comment la presse d’information « a contribué à transposer la déontologie scientifique dans le domaine de la critique musicale ».

En parallèle, une « presse d’opinion » (excusez l’anachronisme !) commence à voir le jour. Ainsi, dans ses Lettres sur les ouvrages et les œuvres de piété, l’abbé Jean-Baptiste-Claude Joannet « se montre sous les traits d’un honnête homme qui s’adresse à son semblable, pour lui proposer une sélection dans la production religieuse, en se fiant à son goût propre ». Sur le mode de la conversation mondaine menée au sein d’une communauté d’amateurs, il donne corps à une « énonciation incarnée » dans laquelle, en toute subjectivité, il signale les œuvres qu’il a apprécié, « exprime à son alter ego les raisons motivant ses choix sensibles », en dissèque les passages qui méritent l’attention et va jusqu’à proposer une réécriture d’extraits de partitions en fonction de ses propres critères moraux et esthétiques. Particulièrement sa conception du « beau » (« défini comme une alliance d’élégance et d’énergie ») qu’il associe à la « capacité de la musique à imiter la nature ». En d’autres termes, le « sublime » appliqué à l’art des sons. Cet excellent texte de Sophie Hache nous plonge au cœur même de la fabrique de la critique musicale personnelle d’un mélomane éclairé, au moment précis où Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville dirige le Concert spirituel.

© gallica.bnf.fr/BnF

En parallèle, la « presse militante », embryon de la « presse populaire à sensation », s’active. Comme ces Nouvelles ecclésiastiques, périodique clandestin d’obédience janséniste, qui dénoncent sans nuances les excès occasionnés par l’intrusion de « comédiens » (musiciens et chanteurs d’opéras) et de leurs pratiques commerciales (location de sièges) dans les églises. Ses rédacteurs, scandalisés par ces messes transformées en spectacles, posent une question de fond que Marie Demeillez résume ainsi : « n’est-il pas intolérable de laisser jouer dans une église des musiciens qui contribuent aux spectacles profanes ? ». Pour les jansénistes, cette tendance à la théâtralisation est évidemment imputable au goût jésuitique pour les célébrations pompeuses dans lesquelles s’entremêlent le sacré et le profane. Emaillé d’exemples judicieusement choisis, cet article dégage de l’âpreté des critiques un discours en creux de ce que doit être la « bonne » musique d’église selon le goût janséniste.

La presse au crible de « l’esthétique de la réception »

Cette démarche, développée dans les années 70 par l’Ecole de Constance, en Allemagne, propose une redécouverte du rôle actif du public dans l’acte d’interprétation. Les quatre articles suivants entendent traverser la fine pellicule des informations brutes livrées par la presse pour pénétrer dans l’épaisseur de leurs tissus. Avec pour objectif de révéler les interactions dynamiques qui traversent les différents « horizons d’attente » (du public, des interprètes, des compositeurs, des pouvoirs…).

Le Concert spirituel, « l’un des rares espaces parisiens où les femmes peuvent chanter de la musique religieuse », propose une matière originale à ces quatre études. Ils examinent successivement les influences de la critique musicale sur l’appréciation des voix de femme, la diffusion d’un chef d’œuvre et l’essor de genres émergents comme l’oratorio en langue française et le motet à grand chœur.

Dans la première, Cécile Queffelec observe l’évolution de la relation triangulaire s’exerçant entre l’interprète féminine, son public et la presse. Dans une analyse particulièrement fouillée, elle montre comment la « perception guidée » par la presse modifie les relations entre le public et les interprètes et comment cette évolution agit, en retour, sur le contenu de la critique musicale. Résumons (grossièrement). Au début de la période d’observation (années 1730), « le bon rédacteur se fait avant tout l’écho de l’opinion du public » et ses encouragements agissent sur la qualité des prestations des interprètes, notamment les débutantes. Dans la décade suivante, le rédacteur s’aventure sur le terrain de l’évaluation des techniques vocales selon trois paramètres : l’organe/ voix, l’art/ qualité technique et le goût/ intelligence situationnelle. Si les réactions des spectateurs restent encore au cœur de la critique, ces essais de verbalisation installent peu à peu le pouvoir d’influence de la presse sur le public. Enfin, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, le rédacteur enrichit son discours critique en élargissant ses critères d’évaluation. La capacité à émouvoir vient alors s’ajouter aux qualités techniques du chant. Marqué par cette « révolution sentimentale » qui caractérise la fin du XVIIIème siècle, « le rapport de force avec le public est clairement en faveur de l’interprète », alimentant, dans le monde des artistes comme ailleurs, le réveil de l’individualité.

Dans cette seconde moitié du XVIIIème siècle, la presse s’intéresse également aux œuvres. Pierre Saby se concentre sur un « tube » (pardon pour l’expression !) exécuté quasiment chaque année au Concert spirituel durant la Semaine Sainte : le Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Il soumet le discours critique de la presse à une grille d’analyse croisant plusieurs critères : le vocabulaire employé (épithètes et terminologie), les critères de l’évaluation esthétique (l’esthétique du sentiment appliquée à la musique), le style d’écriture (« l’éloquence » par l’adéquation de la musique religieuse aux paroles ou l’art de l’ornement opposant l’école italienne à l’école française) ou les pratiques d’exécution (expressivité contre virtuosité). En somme, ces commentaires journalistiques « peuvent ainsi fournir d’intéressantes indications sur ce qui est perçu, par les auditeurs parisiens d’alors, comme caractéristique d’une bonne musique religieuse ». Cela, dans un contexte où la musique italienne se réinstalle dans le paysage culturel national et où la presse se divise dans d’incessants « procès en incompétence », germes de la polémique journalistique.

Enfin, la critique musicale se fait l’écho de la réception par le public parisien de genres musicaux émergents.

Dans une communication déjà ancienne (2011) que Benoît Michel n’a pu retravailler du fait de son décès prématuré, les commentaires critiques de la presse sur l’exécution d’oratorios en français au Concert spirituel s’ordonnent autour de trois chapitres. Le premier énumère les trois sources littéraires susceptibles de renseigner sur la réception par le public de cette « musique religieuse en français » (dite « musique spirituelle ») : les annonces, les comptes rendus et les analyses parues dans la presse. Du reste, leur examen confirme les enseignements divulgués par Cécile Queffelec. Le second détaille l’effort des rédacteurs pour tenter d’ « inscrire ces œuvres dans une des catégories préexistantes » : « motet » (jusqu’au début 1770), « oratoire français» (à partir de 1774) vite concurrencé par l’italien oratorio, « hiérodrame » (« néologisme pour « drame sacré ») à partir de 1780 avant « scène française » après 1786. Le parcours hésitant du vocabulaire révèle finalement un mouvement de sécularisation progressive jusqu’à la disparition du genre à l’aube des temps révolutionnaires. Le troisième, enfin, retrace les trois étapes-clés de son cycle de vie : en 1756, une ode de Jean-Baptiste Rousseau mise en musique par Charles-Henri de Blainville prépare l’exécution, l’année suivante, des Israélites à la montagne d’Oreb de Mondonville, œuvre considérée, à tort, comme le premier oratorio en français chanté au Concert spirituel ; en 1769 et 1770, un concours est destiné à promouvoir les concerts sur des paroles françaises (toujours celles de Rousseau) mais se révèle infructueux ; finalement, le 24 décembre 1774, l’oratorio de La Nativité de François-Joseph Gossec renoue avec le succès public et redonne un nouveau souffle à ce genre national.

Pour clore cette première partie, Thierry Favier soumet la critique des motets à grands chœurs interprétés au Concert spirituel entre 1725 et 1790 à une grille d’analyse inspirée de l’école de « l’esthétique de la réception » et particulièrement à son concept-clé : la « perception guidée ». Ce texte, dense et précis, dissèque ce discours journalistique pour esquisser « une histoire de l’écoute » permettant de mieux « comprendre comment le motet à grand chœur prenait corps dans l’expérience sensible des auditeurs ». Un texte que nous considérons comme une référence tant par la pureté de sa méthodologie que par les éclairages qu’il apporte sur l’évolution des interactions et des dynamiques régénérant la vie musicale au fil du XVIIIème siècle. Notons tout particulièrement l’intéressant récit de la naissance d’une opinion publique : abstraite et homogène au départ, elle se segmente peu à peu, opposant d’abord « amateurs » et « connaisseurs » avant de subir les tensions esthétiques dressant les partisans du style italien ou allemand contre les tenants la tradition française. Sans oublier la remarquable analyse du discours critique qui, en s’intéressant aux compositeurs n’appartenant pas exclusivement au service du roi (comme Mondonville), s’émancipe peu à peu de « l’absolu du bon goût » versaillais. Citons enfin, mais sans conclure tant cet article est puissant, l’innovation introduite par le Journal de musique (1770). Sa parution favorise alors un discours de réception plus analytique « qui vise à promouvoir un mode d’écoute du motet fondé sur des paramètres exclusivement musicaux », provoquant ainsi un « renversement complet des fondements du jugement esthétique ».

Deuxième partie : Discours polémiques

Les cinq articles inscrits dans cette seconde partie de l’ouvrage inspectent la nature des querelles et controverses suscitées par les pratiques et innovations touchant la musique religieuse de la seconde moitié du XVIIème siècle à la fin du XVIIIème. A propos de la musique, ces polémiques interrogent les institutions (conflits sur l’interprétation des prérogatives entre les corps de la musique de Versailles ou noués à l’intérieur même des chœurs des chapitres des cathédrales) et l’organisation de l’espace sacré qui conditionne son atmosphère sonore (emplacement de l’autel et du tabernacle). Mais aussi, les traditions de l’écriture musicale (systèmes de notation). Jusqu’aux fondements mêmes de la civilisation (la montée de l’irréligion enhardie par une musique religieuse gangrenée par l’opéra). Cinq articles analysent cinq types de discours polémiques, du conflit à bas bruit à l’altercation publique en passant par toutes les nuances de la controverse érudite.

Dans un article éminemment didactique et solidement documenté, Thomas Leconte raconte cette « guerre de cent ans » qui a opposé les sous-maîtres de la Musique de la Chapelle de Versailles aux surintendants de la Musique de la Chambre du roi au sujet de la « battue » (direction) des Te Deum, comme, plus tard, des De profundis. Nos confrères Stefan Wandriesse (La guerre des Te Deum) et Jean-Stéphane Sourd Durand (La guerre des Te Deum) nous en avaient fait goûter certains épisodes. Thomas Leconte les replace dans « le fil du temps » en égrenant une chronologie précise et éclairante : de la tradition des Veni creator, « hymne solennelle des cérémonies paraliturgiques » (comme les baptêmes ou les mariages) aux Te Deum qui attisent le conflit (le succès écrasant remporté par le Te Deum de Jean-Baptiste Lully, le 9 septembre 1677, puis, la proposition faite par Michel-Richard de Lalande à son élève, François Colin de Blamont, de diriger à sa place le Te Deum qu’il a préparé pour la cérémonie du sacre de Louis XV en octobre 1722). S’enchaînent ensuite les différents épisodes de cette guerre picrocholine jusqu’à son extinction, en 1780, lorsque François Giroust accède à la surintendance, réunissant sous son giron la musique de la Chambre et de la Chapelle. En arrière-plan de cette reconstitution, Thomas Leconte démêle les rapports de force et les jeux d’influences qui déchirent la société de cour à propos de cette affaire de préséance (la reine soutient discrètement les sous-maîtres tandis que le roi penche pour les surintendants). Sans omettre cette logique de l’honneur (la dignité procurée par la direction d’orchestre en présence du roi) qui constitue le carburant principal de ce conflit domestique resté, en grande partie, ignoré de la place publique.

Un public également à l’écart des quatre affaires soumises à l’expertise de Sébastien de Brossard. En évaluant son implication dans chacun de ces dossiers, Jean Duron trace, en creux, le portrait psychologique de l’abbé. Le premier épisode le décrit sourcilleux, dévoué à la tradition ecclésiastique pour contester les privilèges honorifiques que se sont octroyés quatre summissaires (grossièrement, « faisant fonction ») attachés au chapitre de la cathédrale de Strasbourg. L’article de Jérôme Krucker (Bulletin de la cathédrale de Strasbourg – 1998) apportera des éclairages forts utiles pour la compréhension de cette affaire complexe. C’est maintenant en érudit militant qu’il tranche la querelle déclenchée par deux chantres de Sisteron. Au nom d’une définition étroite de la notion de « musique », ils estiment ne pas être tenus de chanter la musique figurée. Si Brossard démontre l’ancienneté de la musique figurée, bien en-deçà de la publication des statuts du XIVème siècle qu’ils invoquent, c’est à leur paresse qu’il réserve ses plus vives critiques. Puis, quarante ans durant, c’est en pédagogue qu’il correspond avec l’abbé Claude Chastelain. « Le différend entre les deux hommes porte sur l’utilisation de trois termes qu’emploie Chastelain dans les Rubriques générales du Bréviaire de Harlay». Termes propres au système des anciens grecs dont Brossard conteste le dévoiement. Cette querelle de savants se déroule dans un climat de respect mutuel, Brossard s’y révélant à la fois pointilleux et opiniâtre. Opiniâtreté qui vire à l’acharnement lorsque, dans la dernière affaire, l’abbé Jean-François Demoz de La Salle sollicite son approbation du système de notation simplifié qu’il a inventé pour mettre « la science du Chant à la portée » du commun. Le succès public remporté par ce prêtre savoyard fait perdre contenance à notre abbé qui n’admet probablement pas que la musique échappe au cercle averti de la « République musicale » (Dictionnaire de musique). Finalement, dans ces quatre affaires, Brossard se révèle sous ses deux visages : celui du savant rigoureux et celui de l’expert électrisé par la passion de convaincre.

La musique religieuse résonne dans un espace où chaque emplacement répond à une logique à la fois liturgique et sociale. Avant le concile de Trente (1545-1563), le chœur d’une cathédrale est souvent clos par un jubé (clôture de bois ou de pierre) duquel est chanté l’Evangile et derrière lequel se déroule la célébration eucharistique : les laïcs entendent la messe mais ne la voient pas. Dans la vaste reconstruction liturgique promue par ce concile, la question se pose du maintien du jubé, de l’emplacement de l’autel et de la disposition du tabernacle. Trois modèles sont proposés aux cathédrales de France : l’église à chœur clos (l’autel reste placé au fond du chœur, protégé par le jubé séparant les clercs des laïcs), le modèle dit « romain » inspiré de la tradition des « anciennes basiliques » (chœur ouvert dans lequel l’autel est placé entre le clergé et les fidèles) et le modèle borroméen (à Milan, Charles Borromée fait placer le tabernacle au centre du maître-autel). Mathieu Lours fait revivre les débats passionnants qui agitent alors les chapitres et les diocèses. Traditionalistes et modernistes se déchirent, chanoines et évêques s’affrontent, les clercs se divisant dans de farouches conflits de générations. A Noyon, les partisans d’un « particularisme liturgique » ont bien failli l’emporter au nom d’une « lecture mémorielle de l’espace sacré » (le mystère sacré ne doit pas être exposé aux yeux du public, le prêtre ne pouvant célébrer « avec des femmes jusque sous son nez »). En général, des compromis sont trouvés pour introduire les « usages romains » dans les derniers bastions de la tradition médiévale. Ils concernent l’aménagement des chœurs. Partiellement, comme à Notre-Dame de Paris (1699) où la partie centrale du jubé est remplacée par une grille, modeste concession faite à une visibilité accrue. Ou en totalité. En 1698, à Angers, le jubé est détruit et l’autel est avancé à l’entrée du chœur. Quant aux tabernacles abritant les réserves eucharistiques (hosties consacrées), ils restent, un temps, concurrencés par les suspenses eucharistiques intégrées dans le décor baroque (gloire et baldaquins). C’est au XIXème siècle seulement que sonnera l’heure de la synthèse.

De toute évidence, l’Eglise n’apparaît pas comme une communauté homogène. Ce que Jean de Bordenave confirme dans sa somme érudite de plus de mille pages, L’Estat des églises cathédrales et collégiales, publiée en 1643. C’est d’ailleurs pour soumettre les statuts du chapitre de Lescar (Pyrénées-Atlantiques) aux normes tridentines que ce protestant converti est appelé à les réécrire. Pour Bernard Dompnier, son ouvrage constitue une « véritable encyclopédie du monde capitulaire » mâtiné d’opinions personnelles de son auteur. Parmi les nombreuses thématiques abordées, la musique à l’église est examinée sous plusieurs angles : les effets de la musique sur la piété, une « franche approbation de la musique figurée » mais des conditions drastiques fixées pour le recrutement de musiciens mariés ou la formation des enfants de chœur. Pesant systématiquement les arguments favorables et défavorables, il en discute chacun des termes avant d’en extraire les « bonnes pratiques ». Ce qui procure à son traité un double intérêt : celui de constituer un « arsenal » dans lequel ses lecteurs peuvent puiser les arguments historiques, théoriques ou pragmatiques utiles pour aiguiser les discours de la Contre-Réforme catholique. Celui d’un témoignage sur les pratiques musicales dans le secret des communautés canoniales (de chanoines). Le tableau vivant que dresse Bernard Dompnier offre au lecteur un condensé magistral des diagnostics (l’exercice des devoirs des chanoines en matière de chant), des enjeux (en s’adressant aux sens de l’auditeur, la musique participe à la pastorale catholique) et des pistes de réforme des corps de musique (bas chœur) qui assistent ou remplacent les chanoines dans l’exécution des pièces de musique. Surtout, résume Bernard Dompnier, cet ouvrage fait figure de tournant car son auteur « perçoit… parfaitement que le développement de la musique figurée conduit à recourir de manière croissante à des professionnels et donc, nécessairement, à une invasion du chœur par des laïcs ».

© gallica.bnf.fr/BnF

Une « invasion » qui semble accomplie plus d’un siècle plus tard. Au point de pervertir la vocation sacrée de la musique, disent les commentateurs proches des milieux rigoristes lorsqu’ils blâment la « musique à grand orchestre » pratiquée à Notre-Dame de Paris. De quoi s’agit-il ? Avec l’accord du chapitre de la cathédrale, son maître de chapelle, Jean-François Le Sueur, mobilise des instrumentistes et de chanteurs de l’Académie royale de musique pour animer les célébrations de l’Assomption de l’an 1786. L’événement est annoncé dans la presse et les retours du public sont enthousiastes. Au point de réitérer l’expérience à Noël, puis lors des fêtes principales de l’année suivante. « Pour ajouter encore à la pompe de ces cérémonies et à l’édification des fidèles », justifie le chapitre de la cathédrale. Mais un pamphlet anonyme d’une centaine de pages va déstabiliser le projet. Si la musique de Le Sueur est visée, c’est plus généralement la décadence de la musique religieuse française qui y est dénoncée. Jusqu’à souligner que cette déliquescence signale le déclin de la religion, elle-même préfigurant une crise majeure de civilisation. Avec finesse et à grand renfort d’extraits de textes, Thierry Favier analyse le procédé rhétorique déployé. L’argumentaire entremêle les affirmations de nature théologique, esthétique et éthique. Dans sa tonalité, le discours se prétend objectif. Mais le parti pris s’incarne dans des condamnations violentes. D’abord à l’égard des interprètes : les musiciens de l’Académie royale de Musique, assimilés aux « gens de spectacle », exécutent des symphonies dont le style est dicté par les opéras, ce qui les rend impropres à la liturgie. Le pamphlet jette également l’opprobre sur les commanditaires : l’attraction des clercs pour la musique figurée leur fait perdre le goût du chant ecclésiastique dont les livres liturgiques eux-mêmes révèlent un état de décomposition de la pensée religieuse. Enfin, chapitres et public sont déclarés complices de cette dégradation générale car ils cautionnent l’introduction dans les églises d’usages propres aux spectacles profanes : affiches et annonces dans la presse, location de chaises. Le Sueur répondra à ses détracteurs. Mais il finira tout de même par être écarté de son poste en 1788. D’autant qu’il revendiquait ouvertement l’émancipation du compositeur à l’égard des institutions ecclésiastiques au nom de la liberté de création. Un article majeur démontrant par l’exemple que la musique religieuse constitue l’une des facettes de la crise prérévolutionnaire.

Troisième partie : Débats autour d’institutions religieuses en Europe

« L’hérésie » de Le Sueur se mesure encore mieux à la lecture de l’article que Michela Berti consacre à l’accompagnement musical des Missa Francia (Messes de France) à Rome. Deux messes de ce type se déroulent dans la zone d’influence pontificale : à Saint-Jean-de-Latran (fête de Sainte Lucie, le 13 décembre, instaurée par une donation de Henri IV) mais surtout à Saint-Louis-des-Français (lors de la fête de Saint Louis, le 25 août). Ces deux églises, placées sous la protection des ambassadeurs de France à Rome, suivent-elles néanmoins les prescriptions pontificales en matière de décorum musical ? Michela Berti en rappelle d’abord les termes successifs fulminés entre 1657 et 1749. Comme cette obligation de n’utiliser d’autres textes que ceux du Bréviaire et du Missel romain (Le Sueur l’enfreindra délibérément) ou l’imposition d’un style « ecclésiastique, grave et dévot » (ennemi des productions à grand orchestre). Mais c’est dans l’encyclique Annus qui hunc (19 février 1749) annonçant l’Année Sainte que le pape Benoît XIV condamnera le plus fermement « le chant théâtral » dans les églises et infligera une différenciation « entre le chant ecclésiastique et celui qui est destiné à la scène ». En conséquence, il interdit l’usage des instruments à vent dans les églises. Pour vérifier le respect de ces directives dans les églises sous influence française, Michela Berti trace d’abord, statistiques à l’appui, les trajectoires suivies par les effectifs vocaux et instrumentaux intervenant en l’église Saint-Louis-des-Français avant cette encyclique. Jusqu’en 1749, trois courbes se révèlent instructives. La première compare l’évolution des effectifs vocaux et instrumentaux, à l’avantage des seconds dès les années 1730. Elle évoque ensuite cette parenthèse d’une vingtaine d’année (1680-1700) durant laquelle, à l’instigation d’Archangelo Corelli, le pupitre des cordes s’étoffe. Avant d’égrener la chronologie de l’introduction des instruments à vent dans les ensembles instrumentaux entre 1662 (apparition épisodique de trompettes) et 1723 (après l’arrivée du hautbois, en 1704, passage furtif de deux flûtes en compagnie du cor et de la trompette de chasse). D’une façon générale, de 1740 à 1749, voix et instruments à cordes diminuent en nombre tandis que les instruments à vent voient leur proportion augmenter. L’encyclique de 1749 marque un brusque coup d’arrêt à ces tendances : les instruments à vent disparaissent effectivement des célébrations. Saint-Louis-des-Français se conforme donc scrupuleusement aux consignes papales. Pour un temps seulement, car, à l’occasion du mariage de Louis XVI (16 mai 1770), les instruments à vent feront leur retour pour s’ancrer désormais dans le groupe instrumental.

Les quatre articles suivants s’intéressent à la pratique musicale dans les couvents. Hormis le cas atypique de Vienne, ils évoquent la résistance des communautés religieuses féminines (Barcelone, Naples, Venise) face aux injonctions des autorités ecclésiastiques masculines. Ou comment s’exprime la demande sociale des femmes dans l’univers de la musique religieuse d’Ancien Régime.

Le couvent Santa Maria de Jonqueres, à Madrid, est fondé en 1214 par l’Ordre de Santiago pour y héberger les filles et épouses des chevaliers tués lors des guerres contre les musulmans. Au fil du temps, cette institution ressemble davantage à « un pensionnat de luxe » qu’à un « couvent ». A la suite du concile de Trente, l’Ordre de Santiago entend soumettre le couvent aux normes tridentines. Particulièrement sur deux plans, résume Ascension Mazuela-Anguita : l’installation d’une clôture pour séparer les religieuses de la société civile ; le remplacement de la tradition liturgique et musicale du couvent par la norme liturgique romaine. La résistance est instantanée et durable. Ainsi, l’édification d’une clôture entraîne plusieurs effets que détaille l’étude d’une vingtaine de compte rendus de visites de représentants de l’Ordre entre 1481 et 1628. D’abord, l’obligation de se comporter en religieuses plus qu’en « dames » impose l’interdiction de se rendre aux « fêtes, bals et réjouissances ». De même, la limitation de la perméabilité entre la communauté et le « paysage sonore de la cité » oblige le couvent à se doter de son propre un corps de musique sans recours possible aux maîtres de musique (masculins) devenus indésirables. Des critères musicaux s’ajouteront désormais aux critères de recrutement des futures pensionnaires, notamment pour pérenniser la tenue de l’orgue. La pratique liturgique et musicale constitue le second point de crispation entre les visiteurs et les religieuses. En effet, depuis toujours, la communauté s’était dotée de son propre livre de chant. Un livre que les religieuses chantaient d’ailleurs de mémoire. Cette originalité produisait de grands « désordres » lors des célébrations : le célébrant qui suit l’ordre du missel de l’Ordre n’étant pas forcément en accord avec le chœur qui psalmodie le livre de chant du couvent. En fin de compte, les prescriptions et mises en demeure se suivent, inlassablement. Leur répétition révèle leur effet relatif sur des pratiques restées ancrées dans la tradition.

Une autre tentative de « mise au pas » s’applique aux couvents napolitains. A Naples, « les couvents et conservatoires (nota : initialement des institutions de charité avant de se transformer en écoles de musique) furent des institutions en vue et des lieux privilégiés par la noblesse pour l’établissement des jeunes filles célibataires ». Fort logiquement, ces foyers de vie religieuse sont d’actifs promoteurs de la culture. D’autant qu’il s’agit d’un moyen sûr pour manifester leur puissance par l’excellence de leurs productions, souvent rehaussée par le concours de compositeurs réputés. Et la généralisation de la clôture, si elle en modifie certaines modalités d’exercice, n’en supprime pas pour autant la pratique musicale et artistique. Mais les autorités ecclésiastiques veillent, explique Angela Fiore. Pour mener leur œuvre morale, elles manient les interdictions et les sanctions afin d’éradiquer les pratiques déclarées contraires à la vocation d’un couvent : « l’abus de musique dans les célébrations publiques et privées, l’utilisation de la musique polyphonique, le chant figuré et les représentations théâtrales ». Toute infraction étant punie par la fermeture au public de l’église récalcitrante. Derrière les grilles de la clôture, l’activité musicale reste néanmoins intense, particulièrement dans les « conservatoires » qui enseignent aux jeunes pensionnaires le chant ou le violon sous la conduite de musiciens professionnels. Au demeurant, le savoir-faire acquis permet de solenniser certaines liturgies. De manière abusive, notamment durant le Carême et la Semaine Sainte, accusent les autorités religieuses. Enfin, la musique comme « instrument de transmission de la doctrine catholique » peut également contribuer au divertissement de la communauté. A l’occasion de fêtes solennelles, le théâtre sacré enchante et instruit les religieuses. Une fois encore, les autorités réagissent pour interdire les représentations théâtrales en costume car il n’est pas permis aux sœurs (les « épouses de Dieu », disait-on) de jouer la comédie, de changer de vêtement ou de se masquer. Cependant, la répétition des injonctions suggère, une fois encore, leur peu d’effet sur des pratiques dont les traces conservées révèlent, au contraire, un « niveau élevé d’instruction musicale des religieuses ».

Si les deux articles précédents constituent d’intéressantes « études de cas », l’article de Caroline Giron-Panel forme un opulent rapport de synthèse. De la théorie à la pratique, le tableau pointilliste des « pratiques féminines dans les églises de Venise » tente de mettre en lumière les interactions dynamiques qui relient les pratiques musicales à leur contexte. Un contexte animé par un jeu de complémentarités entre les couvents (en principe centrés sur le service liturgique) et les ospedali (qui transgressent les interdits pour pratiquer la musique à un niveau professionnel). Une complémentarité aux limites de l’injonction paradoxale entre « la politique d’excellence musicale menée par les autorités vénitiennes afin d’attirer voyageurs et touristes » et les restrictions imposées aux pratiques musicales féminines au nom de la décence. Dans les communautés religieuses féminines, ces restrictions sont de trois ordres : la condamnation de la polyphonie « qui semble inciter à la lascivité plus qu’à la religion » (concile de Trente) ; la réprobation visant les instruments considérés comme inconvenants pour les femmes, soit parce qu’ils appartiennent à l’univers guerrier (trompettes, fifres ou tambourin), soit parce que leur pratique impose une posture jugée indécente (viole de gambe ou violoncelle). Enfin, l’interdiction faite aux musiciens de sexe masculin d’accéder au périmètre protégé par la clôture (les leçons sont données dans les parloirs sous haute surveillance lorsqu’elles ne peuvent être dispensées par des religieuses plus avancées). Deux autres débats agitent le monde culturel vénitien. Le premier oppose la « musique céleste » (subordonnée au service liturgique) à la « musique infernale » (en introduisant des éléments profanes dans la musique religieuse destinée aux ospedali, la musique pratiquée par les jeunes filles devient un symbole de décadence). Le second délibère sur la notion de plaisir musical. Caroline Giron-Panel consacre plusieurs pages particulièrement éclairantes au champ lexical croisant la sensualité de la musique, le pouvoir de séduction des voix féminines et les effets pervers de la mise en scène dissimulant les artistes derrière des grilles et paravents. Comme pour mieux alimenter la fabrique à fantasmes dans un contexte de dénonciation de l’abandon des espaces sacrés aux pratiques séculières.

En revanche, Vienne constitue, dans un premier temps, un contre-exemple. Car la pratique musicale dans les couvents viennois est portée par une dynamique favorable soutenue par la Cour impériale. En effet, jusqu’au début du XVIIIème siècle, la musique conventuelle connaîtra un véritable âge d’or durant cette Klosteroffensive (reconquête catholique s’appuyant sur le renouveau des couvents) engagée par les autorités ecclésiastiques. L’application de la clôture et l’interdiction subséquente du recours à des musiciens extérieurs encourage l’essor de la pratique musicale au sein des communautés de religieuses. Pour constituer leur corps de musique, le recrutement s’ouvre, pour la première fois, à des novices évaluées sur leurs capacités musicales plus que sur leurs origines nobiliaires. Si des musiciens professionnels assurent l’éducation musicale d’un premier noyau de religieuses, celles-ci se chargeront ensuite de démultiplier leur art. Encouragées par l’intérêt que leur porte la Cour impériale, la culture musicale du couvent s’affermit, entraînant une stabilité financière qui permet l’acquisition d’instruments et l’élargissement du répertoire à des récits sacrés, puis des oratorios parfois composés par les religieuses elles-mêmes. En somme, récapitule Janet K Page, « la musique conventuelle fut… un des nombreux outils utilisés pour promouvoir l’image des Habsbourg en tant que princes exceptionnellement pieux ». Avec l’accession au trône de Charles VI (1711), la Cour déserte peu à peu les couvents. C’est désormais en la chapelle curiale qu’elle assiste aux cérémonies solennelles. La diminution des visites officielles transforme progressivement les attentes d’un public devenu plus populaire. Une nouvelle étape dans le déclin est franchie à partir de 1765 lorsque Joseph II, associé au pouvoir, s’interroge sur l’utilité des institutions monastiques. Les règles d’admission sont rendues plus strictes et la santé financière des couvents se dégrade. L’activité musicale décline considérablement si l’on en croit l’image caricaturale croquée par Joseph Maria Weissegger von Weisseneck. En 1783, Joseph II réforme la musique d’église, donnant alors le coup de grâce à la tradition musicale au sein des couvents. Née sous les applaudissements de la Cour, celle-ci s’éteint par décret impérial.

En refermant ce précieux ouvrage, nous restons éblouis par la profusion des informations qu’il nous a donné l’occasion de collecter, particulièrement sur la musique dans la société des Lumières. Se détournant des événements marquants de la « grande histoire de la musique » qui se résume trop souvent au destin de ses célébrités, il nous entraîne sur des sentiers moins fréquentés, à la croisée de l’expérience singulière et de l’action collective. Particulièrement attentifs au rôle des acteurs et à leurs stratégies croisées, les contributions rassemblées dans cet ouvrage nous éclairent sur différentes manifestations de l’évolution des rapports au sacré, des modes de fabrication des goûts musicaux, des luttes ardentes entre les normes et les pratiques qui agitent l’univers de la musique religieuse.

Loin d’épuiser le sujet, il constitue un puissant aiguillon pour en apprendre davantage sur l’art et les manières de replonger une partition dans son bain originel. En interrogeant les pratiques de l’écoute musicale de ce qui était alors une « musique moderne », il nous renvoie à notre propre manière d’appréhender cette désormais « musique ancienne ». Simple passe-temps ? Quête de sensations au contact d’interprètes de talents ?

Entrouvrant la porte de la recherche historique appliquée à la musique, les contributeurs démontrent qu’une œuvre musicale est aussi le témoin de son temps. Désormais, nous ne pourrons plus écouter une œuvre sans la questionner : D’où viens-tu ? Que peux-tu nous apprendre des femmes et des hommes qui t’ont commandée, conçue, interprétée, écoutée, commentée ? De quels messages es-tu porteur ? Une démarche enrichissante pour prolonger le plaisir instantané de l’écoute par un questionnement sur la place de l’œuvre musicale dans les discours de son temps.

Publié le 25 avr. 2020 par Michel Boesch

©

©