Carlo il Calvo - Porpora

©

© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notices bilingues (anglais-allemand), 3 CD, durée totale : 200 minutes 3 secondes. Parnassus Arts Productions - 2022

Compositeurs

- Carlo il Calvo

- Dramma per musica en trois actes de Nicola Antonio Porpora (1686-1768), sur un livret de Francesco Silvani (1660- ?)

- Créé en 1738 au Teatro delle Dame de Rome

Chanteurs/Interprètes

- Franco Fagioli (Adalgiso)

- Max Emanuel Cencic (Lottario)

- Julia Lezhneva (Gildippe)

- Suzanne Jerosme (Giuditta)

- Petr Nekoranec (Asprando)

- Bruno de Sà (Berardo)

- Nian Wang (Eduige)

- Orchestre Armonia Atenea :

- Violons I : Sergiu Nastasa, Angeliki Kasda, Ionnis Agraniotis, Zoi Pouri, Filippos Matasaru, Andrei Nastasa

- Violons II : Carmen-Otilia Alitsei, Athanasios Martzoukos, Angeliki Fanarioti, Luise Ramos-Stahl

- Altos : Laurentiu-Octavian Matasaru, Eleftheria Togia

- Violoncelles : Iason Ioannou*, Christopher Humphrys

- Contrebasse : Angelos Repapis*

- Hautbois : Dimitris Vamvas, Stella Nikolaidi

- Basson : Alexandros Oikonomou

- Cors : Kostas Siskos, Maria Fotia

- Trompettes : Spyros Arkoudis, Sofia Siora

- Timbales : Alexandros Ioannou

- Théorbe : Theodoros Kitsos*

- Clavecin : Markellos Chryssicos*

- * : Basse continue

- Direction : George Petrou

Pistes

- 1.CD1 : Acte 1 (début)

- 2.CD2 : Acte 1 (scènes 12 et 13) - Acte 2

- 3.CD3 : Acte 3

Noirs desseins et cœurs généreuxCarlo il Calvo (Charles le Chauve). Inlassablement et magistralement, Max Emanuel Cencic creuse un filon qui a pour nom Nicola Antonio Porpora (1686-1768). Après l’opéra Germanico in Germania (DECCA, 2018), après le récital Porpora : Opera Arias (DECCA, 2018) conçu pour célébrer le 250ème anniversaire de la disparition du compositeur napolitain ou Polifemo qu’il chante en 2019 au Festival de Pentecôte de Salzbourg (le CD devrait être distribué en mai 2023 par son label, Parnassus Arts Productions), voici qu’il tire de sa léthargie le quarantième de ses opus lyriques : Carlo il Calvo.

La recréation de ce dramma per musica remporte un succès immédiat dès l’édition 2020 du Bayreuth Baroque Opera Festival. Les mélomanes les plus avertis, au nombre desquels notre confrère Pierre Benveniste (voir sa chronique), saluent unanimement la performance. Hormis l’inspiration et le professionnalisme des artistes (sur lesquels nous reviendrons, évidemment), les bois sculptés et dorés du Markgräfliches Opernhaus ont pu contribuer à l’enchantement des spectateurs. De même, l’audace et le piquant de la mise en scène (intrigue médiévale plongée dans le grand bain culturel du Settencento (XVIIIème siècle italien) par Francesco Silvani (1660- ?) puis recontextualisée dans le milieu de la Mafia cubaine des années 1920 par Max Emanuel Cencic) n’aura pas manqué de surprendre et de séduire.

Bien entendu, ces délices d’un soir, l’écoute d’un CD ne permet pas de les savourer. En revanche, elle nous dégage de toute influence externe (nous choisissons le lieu et les conditions d’écoute) et nous permet de confectionner notre propre grille de lecture de l’œuvre (pas forcément celle qu’insinue la mise en scène). Saisissons donc l’espace de liberté qu’offre l’audition sans l’image pour cheminer sur notre sentier habituel en faisant dialoguer l’œuvre avec l’époque qui l’a vu naître.

Plus précisément, à l’orée de l’année 1738. Nicola Popora nous attend « dans une petite rue qui est presque vis-à-vis du Collège de Saint Athanase » (il s’agit du collège pontifical grec, institution académique et résidence des prêtres et séminaristes catholiques de rite byzantin). A quelques pas du Teatro delle Dame (Théâtre des Dames), « l’un des plus grands de Rome, et le plus propre aux grands Opéras et aux belles décorations », estime Jérôme La Lande (1732-1807) dans le récit de son Voyage d’un françois en Italie fait dans les années 1765 et 1766 (Tome 4, 1769).

Ce théâtre, Giacomo D’Aliberti (1626-1713), secrétaire de la reine Christine de Suède (1626-1689), en avait rêvé. Surtout depuis la destruction de son Teatro Tordinova, alors seul théâtre public de la place de Rome. L’ordre avait été donné par la Congrégation des réformes de la Curie romaine (20 août 1697). Car le pape Innocent XII (1615-1700) considérait le théâtre comme une source de perdition. Ironie de l’histoire, en 1733, le pape Clément XII (1652-1740) en financera la reconstruction sur les deniers de l’Etat pontifical. En 1718, le fils de Giacomo, Antonio d’Aliberti (1670-1731), réalise le rêve paternel en inaugurant le Teatro Aliberti. Ce premier bâtiment est construit en bois, sur un terrain anciennement réservé au jeu de pallacorda (un équivalent du jeu de paume). L’année jubilaire 1725 lui sera fatale. Année de fête spirituelle, pour les uns. Année de faillite financière pour l’entrepreneur Aliberti, victime de la fermeture de tous les théâtres romains durant cette Année Sainte. Vendu aux enchères, ses repreneurs le rebaptisent « Teatro Delle Dame ». Pourquoi cette dédicace aux dames ? Sans doute parce que, depuis la Renaissance italienne, le public féminin était particulièrement redouté par les dramaturges et les acteurs, explique Véronique Lochert dans son article « Gender » et réception : pour une étude des spectatrices de théâtre au XVIème et XVIIème siècles (TRANS-Revue de littérature générale et comparée, 2018). C’est pourquoi, l’adresse liminaire dédicacée aux auditrices deviendra l’un des lieux communs des prologues des comédies italiennes à partir du XVIème siècle. Une seule phrase extraite du second prologue de la comédie humaniste La calandria, écrite par le cardinal Bernardo Dovizi da Bibbiena (1470-1520), en dit long sur le rôle stratégique que jouent alors les spectatrices dans la réception d’une pièce : « De grâce, très nobles dames, si vous voulez être agréables (à l’auteur) et à ceux qui doivent la jouer, montrez-vous plus que d’habitude favorables et bienveillantes à leur égard ». Les nouveaux promoteurs du théâtre Aliberti ne se satisferaient-ils plus de ces œillades littéraires destinées à amadouer ces dames ? En tout état de cause, c’est leur théâtre tout entier qu’ils leur consacrent. Cette prévenance s’est-elle accompagnée d’aménagements intérieurs spécifiques ? La consultation de l’ouvrage de Véronique Lochert (Les femmes aussi vont au théâtre, Presses Universitaires de Rennes, 2023 que nous chroniquerons prochainement), suggère, entre autres pistes, « la sexualisation de l’espace théâtral (qui) repose… sur une complexe économie des regards ».

Le Teatro delle Dame connaîtra d’autres crises. L’une des plus sévères étant déclenchée en 1732, au commencement de la « guerre des Palchetti ». De quoi s’agit-il ? Un « procès a été intenté par un groupe de musiciens, vraisemblablement dirigé par Porpora, après l’annulation de la première de son Issipile au printemps 1732 à la suite de la fermeture des théâtres par le pape en raison de la controverse entre les ambassadeurs de la France et de l’Autriche sur leurs loges (palchetti) à l’opéra » (Kurt Markström, in Intersections : Canadian Journal of Music, volume 33, n°2). Une nouvelle fois, la direction du théâtre fit faillite et la salle resta fermée jusqu’au carnaval de 1738.

Carlo il Calvo est inscrit au programme de la première saison de ce théâtre rénové. Pour autant, le spectacle inaugural est confié à Nicola Bonifacio Logroscino (1698-1764 ?) qui remportera, à cette occasion, son premier succès notable avec Il Quinto Fabio (pièce consacrée au dictateur romain Quintus Fabius Maximus (275-203 avant J.C) qui déclara formellement la guerre à Carthage).

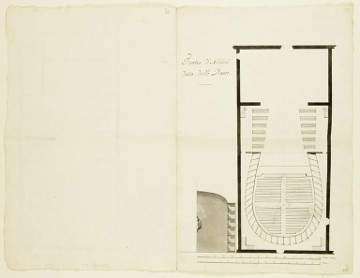

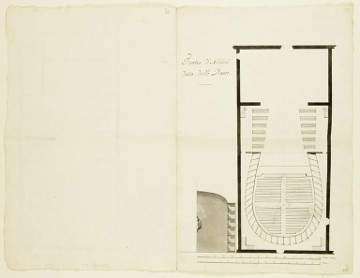

Michel-Barthélémy Hazon (1722-1818) : Rome, Teatro d’Aliberti, dette delle Dame - Département des Arts graphiques, Louvre

Porpora nous invite à entrer et propose une visite du théâtre. Jérôme La Lande sera notre guide. « Quoique pendant la plus grande partie de l’année il n’y ait point de spectacle à Rome, on ne laisse pas d’y compter jusqu’à huit théâtres différents… Le théâtre d’Aliberti… est un des plus grands et des plus beaux de Rome. Il a six rangs de trente-six loges… Il y a peu de courbure dans la forme de cette salle, ce qui fait que la voix glisse sur toutes les loges et se ramasse faiblement dans chacune d’elles ; la décoration est aussi très mauvaise y ayant trop de petits ressauts dans la forme externe » (Tome 5 du Voyage). Aux défaillances acoustiques vient s’ajouter une distribution calamiteuse des espaces intérieurs, souligne Francesco Milizia (1725-1798) dans sa Vie des architectes anciens et modernes (Tome 2, article « François Galli Bibiena (1659-1739), 1771) : « L’unique mérite se borne à la seule étendue. La situation en est ingrate, les entrées sont mesquines, les escaliers et les corridors incommodes. Ce qu’il y a de pire, c’est que la forme générale n’est point agréable et que les loges, qui sont cintrées, font saillie. Si Rome ancienne eut des théâtres les plus beaux et les plus magnifiques du monde, ceux de Rome moderne, quoiqu’en grand nombre, sont tous défectueux, soit dans leur forme, soit dans la manière dont ils sont tenus ». Seul le Journal étranger, dans son numéro du 1er avril 1757, lui reconnaît un potentiel : « le théâtre d’Aliberti est un des plus grands de l’Europe ; une pièce peut y paraître avec tous ces dehors qui aident à l’illusion, et sans lesquels elle n’aura jamais un succès complet ». Un plateau particulièrement indiqué pour accueillir le décor médiéval d’un Carlo il Calvo dont l’action se déroule entre donjons, palais et cabinets.

Il faut bien l’admettre. La saison des spectacles étant écourtée par décision pontificale, les entrepreneurs privés hésitent à investir. Car, à Rome, « un Opéra a environ 30 représentations depuis le lendemain des Rois jusqu’à la fin du Carnaval (nota : on peut donc déduire que notre Carlo il Calvo a probablement été monté après le lundi 6 janvier et avant le vendredi 14 février 1738) ; quelquefois beaucoup moins, car on ne joue ni les vendredis, ni le jour de la Purification (nota : donc bien loin des trois saisons annuelles d’opéra à Venise) … Mais l’empressement incroyable que tout le monde a pour le spectacle pendant le peu de temps qu’il a lieu suffit pour soutenir tous les théâtres de Rome », conclut Jérôme La Lande.

Vingt-deux heures vont bientôt sonner. Car « les spectacles commencent à dix heures du soir, lorsque toute occupation cesse ; ce qui jette beaucoup de mouvement dans les rues pendant la nuit ; quoiqu’il y règne une obscurité profonde ; car la Ville n’est éclairée que par quelques cierges que les âmes dévotes font brûler devant des Madones », raconte Le voyageur françois ou La connaissance de l’ancien et du nouveau monde (Textes compilés par Louis Domairon (1745-1807), Tome 26, 1779).

Abbé Jérôme Richard : page-titre de la Description historique et critique de l’Italie, 1770 - Gallica, BnF

Le public s’installe. Le chanoine érudit de Vézelay, Jérôme Richard (1720 ? - 18... ?) en dissèque la psychologie. « Tout le peuple Romain est extrêmement curieux de spectacle : son goût est une passion poussée à l’extrême. Les artisans, les journaliers, les mendiants même se refusent le pain, pour payer une place de théâtre ; on les voit dans une sixième loge, entassés les uns sur les autres, se tenir pendant tout le spectacle, qui dure quatre heures au moins, dans la position la plus gênée, et c’est de là que partent les suffrages qui décident du sort de la pièce … Le spectacle étant aussi long, et en récitatifs au moins pour les deux tiers, on s’y ennuierait beaucoup, si on n’était pas dans l’usage de faire des visites aux personnes de sa connaissance dans leurs loges, surtout aux Dames chez lesquelles on avait coutume d’aller en conversation. C’est une attention qui est de devoir. On y cause assez haut, jusqu’à l’instant des ariettes et autres parties connues du spectacle qui demandent de l’attention, on y sert des rafraîchissements, et on y est comme à toute autre conversation » (Description historique et critique de l’Italie, Tome 5, 1770).

Hormis l’inextinguible soif de spectacle qui rappelle le Panem et circences (Du pain et des jeux) de Juvénal (X,81), un autre motif pousse les spectateurs à se presser, ce soir, aux portes du Teatro delle Dame. Nombreux sont ceux qui veulent entendre la musique d’un compositeur cosmopolite rentré récemment d’un long séjour londonien.

Certes, il s’était déjà fait un nom à Rome. Depuis la représentation de Berenice (1710), applaudie par le public et spécialement par le jeune Georg Friedrich Haendel (1685-1759). Porpora y produira ensuite de nouvelles compositions (opéras ou oratorios). A Naples, sa ville natale, s’il brille dans la musique religieuse puis dans l’opéra, c’est à son école privée de chant qu’il doit sa réputation. Eminent pédagogue, il y façonne des voix qui s’illustreront sur les grandes scènes et salons prestigieux de l’Europe entière. Des castrats, comme Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi dit Farinelli (1705-1782), Gaetano Majorano dit Caffarelli (1710-1783) ou Antonio Uberti dit Porporino (1719-1783). Mais également des cantatrices qui ont marqué leur temps. Citons Regina Mingotti (1728-1807), la première femme à diriger une compagnie d’opéra (le King’s Theatre de Londres), Benedetta Emilia Agricola-Molteni (1722-1780) qui enchante la Cour de Frédéric II de Prusse (1712-1786) ou l’extravagante Catarina Gabrielli (1730-1796) qui émoustille les salons de Vienne, Madrid ou Saint-Pétersbourg.

Il y a peu, Porpora avait été appelé à Londres par un groupe d’investisseurs pour créer une nouvelle compagnie d’opéra (le premier Opera of the Nobility) dans un double objectif : se dresser contre la domination de la Royal Academy of Music dirigée par Haendel et, de façon indirecte, nuire à son protecteur, le roi George II (1683-1760). Mais l’atmosphère électrique qui y régnait alors avait fini par le meurtrir. Aussi quitte-t-il discrètement l’Angleterre pour se réfugier à Venise. Il s’y refait une santé et se consacre à la pédagogie et à la composition d’œuvres de commande. Carlo il Calvo sera l’une de ces livraisons.

Mais qui était Nicola Porpora ? Le XIXème siècle s’est montré injuste à son égard. Comme Amédée Méreaux (1804-1874) lorsqu’il affirme, en 1867 (Les clavecinistes de 1637 à 1790), qu’on « connaît Porpora par la célébrité de ses élèves ». Sans la moindre mention à ses talents propres. François-Joseph Fétis (1784-1871) ne fait pas davantage preuve de complaisance. Dans l’article « Porpora » de sa monumentale Biographie universelle des Musiciens (Tome 7, 1866), il estime que « Porpora était dépourvu de génie dramatique ; il y a absence complète de variété dans le style de ses opéras. Comme la plupart des maîtres de son temps, il n’écrivit que des airs pour ces ouvrages, et tous ces airs sont jetés dans le même moule ». Ces deux avis reflètent probablement le profond désintérêt français pour l’opéra seria.

D’autres critiques lui adjugent un talent remarquable. Dans sa Biographie des musiciens célèbres (1884), Zelia Leclercq estime que « Porpora fit faire à l’art musical des progrès incontestables et mérita d’être surnommé le Patriarche de l’Harmonie ». Dans l’article « Récitatif » de son Dictionnaire de Musique (1768), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) témoigne d’une certaine indulgence à son égard : « il suffit même d’exceller dans cette seule partie (le récitatif), fût-on médiocre dans toutes les autres, pour s’élever chez (les Italiens) au rang des plus illustres artistes ; et le célèbre Porpora ne s’est immortalisé que par-là ». D’une façon plus générale, Jean-Benjamin de La Borde (1734-1794), dans son Essai sur la musique ancienne et moderne (1780), dressait un portait élogieux du musicien napolitain : « un de ces grands hommes qui ont illustré l’art, s’est fait admirer dans tous les genres. L’église, la chambre, les théâtres ont également des chefs-d’œuvre de sa composition. Les Papes ont quelquefois fait des présents à des Princes souverains d’un morceau original de la Musique de Porpora… Le caractère de sa Musique est le grand et le sérieux… Il a supérieurement écrit pour le théâtre : son récitatif surtout aurait suffi pour l’immortaliser. Tous les Compositeurs le regardèrent, dès son vivant, comme leur maître et se proposèrent pour modèle son admirable chant. Il chantait lui-même fort agréablement ». Enfin, avec davantage de recul, dans la biographie qu’il consacre à Haendel (1911), Romain Rolland (1866-1944) le qualifie de précurseur : « un esprit froid, mais vigoureux, intelligent, et possédant comme peu de musiciens toutes les ressources de son art, surtout possédant comme pas un - si ce n’est Hasse – toutes les ressources du chant italien… Nul autre musicien italien de ce temps n’a sa respiration ample et tranquille. Son écriture semble d’un âge postérieur à Haendel, du temps de Gluck et de Mozart ». Après cela, comment ne pas partager avec Max Emanuel Cencic la passion qu’il voue au « plus grand maître du chant dont l’Italie ait gardé le souvenir » (L’Argus méridional, 16/01/1859). Quant aux premiers auditeurs du Carlo il Calvo, il ne fait pas de doute qu’ils pressentaient que le compositeur saurait se montrer à la hauteur de sa réputation.

Tout spécialement dans le domaine des voix. Ne sont-elles pas le marqueur de sa notoriété tant est apprécié le travail d’orfèvre qu’il a réalisé sur le timbre si singulier de ses élèves castrats ? D’autant que, à Rome, plus encore que dans d’autres capitales européennes, ceux-ci constituent une ressource de substitution indispensable : « il ne monte jamais de femmes sur les théâtres de Rome, dans les opéras ce sont les Castrats qui en jouent les rôles », assure l’abbé Richard. Pour autant, celui-ci porte un regard sévère sur les effets artistiques de la chirurgie dont ils sont le produit : « Plusieurs sont de jolie figure… Il y en a qui ont des voix angéliques et d’une étendue dont il est difficile de se faire une idée. Le malheur est qu’avec tous ces talents, ils sentent rarement ce qu’ils disent : leur geste est en opposition avec leur chant. Pour les écouter avec le plus de plaisir, il faut fermer les yeux, car en général ils chantent bien et jouent mal, surtout dans les grands opéras ». Malgré cela, une telle concentration de castrats nourrit l’imaginaire collectif. Ainsi Carlo Antonio Pilati di Tassulo (1732-1802) tente-t-il une sorte de « psychanalyse » de ces inconditionnels des castrats : « Il y a même beaucoup de femmes et beaucoup d’hommes qui trouvent (l’usage des castrats) admirable. Les femmes sont bien aises de retrouver dans les castrats tous les défauts de leur sexe, sans que la virilité leur manque entièrement : les hommes de leur côté sont charmés de voir des personnes de leur sexe qui n’ont point de poil au menton : ainsi l’un et l’autre sexe y trouve son compte… Il faut voir la sensation que ces acteurs et ces danseurs déguisés font sur les hommes pour pouvoir juger de la méchanceté de cette coutume » (Voyages en différens pays de l’Europe, Tome 2 (Rome), 1777). Pendant que les acteurs évoluent sur scène, un autre spectacle se joue dans la salle.

Cette mise en valeur des voix indique clairement que « l’architecture dramatique d’un opéra seria fut indéniablement gouvernée par les personnages, c’est-à-dire en définitive, par les disponibilités vocales des chanteurs, et nulle autre forme de théâtre en Occident ne fut, plus que l’opéra seria, soumise à ses interprètes » (Isabelle Moindrot, L’opéra seria ou Le règne des castrats, Fayard, 1993). Une disponibilité qui peut être le fruit de négociations ardues et de contreparties lucratives. Si celles-ci sont probablement sonnantes et trébuchantes, elle se monnayent également en nombre d’apparitions sur scène. Ainsi, en confiant le rôle du primo uomo (l’équivalent masculin de la prima donna) à la coqueluche vénitienne, Lorenzo Ghirardi dit Schiampetta (1714-1798), Porpora lui concède le plus grand nombre d’airs (cinq), un duo (le seul) et un récitatif accompagné par l’orchestre (décompte réalisé par le Dr. Boris Kehrmann - voir la notice de présentation du CD).

D’une façon générale, les compositeurs rivalisent d’inventivité pour offrir à leurs interprètes des arie aussi suggestifs que virtuoses. Espérant, sans doute, que le succès du chanteur ruissellerait, un tant soit peu, sur le musicien. Presque exclusivement des arie da capo (airs en trois parties, la troisième reprenant la première, mais en l’habillant d’ornements destinés à laisser le champ libre à la technicité et à la virtuosité du chanteur) ouverts par des ritournelles instrumentales exposant le thème vocal. Leur typologie s’élargit considérablement au XVIIIème siècle. Au fil de notre cheminement dans la pièce, nous tenterons de typer les principaux airs afin de mettre en évidence l’impressionnante palette dont Porpora se sert pour donner à son œuvre l’éclat qui, aujourd’hui encore, impressionne.

Les rôles sont taillés à la mesure de ces chanteurs. Eux-mêmes sont animés par un esprit de compétition et se plaisent à rivaliser. Spécialement dans cette catégorie d’airs constituant de véritables indicateurs de performance : l’aria di sortita (aria de sortie). Cet air est chanté à la première apparition du chanteur. Ensuite, « le personnage (quitte) la scène à la fin de son morceau, invitant le public à le faire revenir par ses applaudissements » (Jonathan Keates, Georg Friedrich Haendel, Fayard, 1995). A cet égard, Porpora traitera ses chanteurs de façon égalitaire. Il offre à chacun d’eux l’occasion de briller au moins une fois au cours des treize scènes de l’Acte premier.

Sept rôles se partagent la distribution de notre opéra : trois personnages féminins et quatre masculins. A sa création, tous les acteurs-chanteurs sont des hommes et six des sept rôles sont confiés à des castrats (le dernier, à un ténor : le traître Asprando). Si l’on appliquait la grille d’analyse de l’abbé sur la distribution, nous en déduirions que le spectacle a probablement brillé davantage par la luminescence des timbres que par le jeu théâtral. Spécialement applaudi par « ceux qui ne peuvent pas être spectateurs (et qui) tâchent de se glisser dans les corridors, et quand ils trouvent quelque coin d’où ils peuvent entendre, ils y restent avec la plus grande constance » (abbé Richard).

Mais est-ce seulement pour la musique que le public se rassemble dans ce théâtre ? Ce serait une erreur de le croire. Car trois facteurs au moins contribuent à l’équilibre du système dramatique d’un opéra : le livret, la partition, l’interprétation. Or, dans le premier quart du XVIIIème siècle, ces trois forces sont en mouvement. A la recherche d’un nouvel équilibre. Par analogie avec le principe newtonien, c’est par ce type d’actions d’ajustements réciproques que l’opéra se conforme aux goûts de son public. Créant, en l’occurrence, un nouveau type de dramma per musica : l’opéra qualifié tardivement (pendant la célèbre Querelle des Bouffons, entre 1752 et 1754) de seria (noble, distingué, sérieux).

« L’opéra seria naît au sein d’un groupe de lettrés préoccupés d’abord d’une réforme de la littérature », rappelle fort utilement Isabelle Moindrot. Ils se regroupent au sein de l’Academia di Camera fondée par Christine de Suède en 1656. Elle deviendra l’Academia dell’Arcadia en 1690. Pour ses membres, le livret doit pouvoir être lu indépendamment de sa représentation sur scène. Exactement comme les tragédies de Pierre Corneille (1606-1684) qui constituent, au demeurant, un modèle et une source d’inspiration pour nombre de librettistes italiens. Mais n’était-ce pas déjà l’ambition affichée par Giulio Cesare Monteverdi (1573-1630) lorsque, parlant au nom de son frère Claudio en marge des Scherzi musicali a tre voci (1607), il déclare : « l’harmonie, de maîtresse devient servante du discours et le discours maître de l’harmonie » ?

Dans cette nouvelle façon d’écrire un livret, trois grands enjeux sont visés : « la clarté, la transparence et la simplicité » (Isabelle Moindrot). La clarté, d’abord, en dissociant nettement le seria et le buffa : « le genre tragique, chargé de représenter les destins des rois et des tyrans, et le genre comique, dévolu aux tracas domestiques ». Si Claudio Monteverdi (1567-1643) mêlait les scènes dramatiques aux séquences burlesques, par exemple dans son Incoronazione di Poppea (1642) (voir notre chronique), Carlo il Calvo reste imperturbablement ancré dans le registre dramatique. On ne rit pas dans un opera seria… sauf lorsque, dans la mise en scène de Bayreuth, George Petrou fait « swinguer » l’orchestre. La transparence, ensuite. Notamment dans la construction du profil psychologique des personnages. « Chacun incarnant sur la scène des caractères spécifiques et sans mélanges… Cette dichotomie psychologique entre bons et méchants reprenait exactement les principes énoncés par Aristote qui n’admettait que deux seuls types de caractères (nobles ou bas) » (Isabelle Moindrot). Bien loin de l’ambivalence des personnages (Néron féru d’art et despote sanguinaire) et des situations (l’amour sur fond de cruauté) de l’Incoronazione, les personnages du Carlo il Calvo sont clairement caractérisés et contrastés : la reine protectrice (Giuditta) et son confident dévoué (Berardo) ; le conspirateur (Lottario) et le traître à sa solde (Asprando) ; trois images de la vertu : l’intègre soupirant (Adalgiso), la chaste fiancée (Gildippe) et la fille obéissante (Eduige). La simplicité, enfin. « A cette simplification des caractères s’ajoutait une réduction du nombre des personnages, strictement hiérarchisés ». Carlo il Calvo en comptera sept, loin des dix-huit (hors Prologue et Chœur) de l’Incoronazione.

Cette métamorphose de l’opéra a donc pour effet de reconsidérer la hiérarchie des rôles. « Le compositeur est loin d’être l’égal du poète. Il n'est à cette époque qu’un serviteur, plus ou moins zélé, du librettiste dont il doit « habiller » musicalement le drame, en le taillant aux mesures des interprètes » (Isabelle Moindrot). Une hiérarchie étonnamment nuancée dans le livret de Carlo il Calvo vendu, en 1738, par les impresarios du Teatro delle Dame. Nous n’y avons trouvé aucune mention du nom du librettiste (nous y reviendrons) tandis que celui du musicien est cité en toute fin de la liste des interprètes en ces termes : « La Musica e’ del signor Nicola Porpora Napoletano Maestro delle Figlie del Coro dell’Ospedale degli Incurabili in Venezia » (La musique est du sieur Nicola Porpora, maître napolitain en charge des filles composant le chœur de l’orphelinat des Incurables de Venise). Notoriété oblige ?

Page-titre de Carlo il Calvo, 1738

La partition se met au diapason de cette nouvelle conception d’un dramma per musica. Particulièrement dans l’ourdissage des deux types de chant qui lui donnent corps : le récitatif et l’aria da capo. Chacun d’eux remplira une fonction précise mais complémentaire. La musique lyrique étant une manière singulière de « réciter » un texte littéraire, le récitatif mènera le récit tandis que l’aria da capo éclairera la psychologie des personnages. Pour ce qui concerne Carlo il Calvo, chacun d’eux prend une place précise dans la mécanique dramatique. Placés généralement en clôture d’un récitatif, le Dr. Boris Kehrmann évalue que seize des vingt-six airs de l’opéra remplissent une fonction dramatique (Handlungsarien, arie di azione) alors que sept d’entre eux sont des airs de comparaison dont le texte poétique décline une métaphore (Gleichnisarien, aria di paragone). Deux autres sont à caractère introspectif (introspektive Affektarien) et le dernier est à visée morale (aria di sentenza).

Cette prédominance du texte sur la musique nous engage à nous pencher sur la rédaction du livret.

Nous sommes en 1691. Francesco Silvani vient d’achever la rédaction de L’Innocenza giustificata (L’innocence légitimée). Un dramma que l’organiste et compositeur Benedetto Vinaccesi (1670 ?-1719) met en musique pour être offert au public le lendemain de Noël 1698, au Teatro Vendramin de Venise (qui deviendra le Théâtre Carlo Goldoni). Cet opéra répond aux anciens canons du genre comme l’indique un autre décompte opéré par le Dr. Boris Kehrmann : 33 airs, trois duos, de nombreux ariosos, des récitatifs accompagnés, des danses et un chœur final suivi d’un Ballo de’seguaci della Gloria (ballet des disciples de la Gloire). Bien loin de la simplicité revendiquée pour notre Carlo il Calvo, avec ses 26 airs, son unique duo et son petit chœur final.

Le texte du Carlo il Calvo ne sera jamais que la douzième adaptation connue de ce livret. Après le pastiche Judith (25 novembre 1732) de Georg Philipp Telemann (1681-1767) représenté le 25 novembre 1732 à Hambourg. Avant le Feraspe (dépaysant l’intrigue en Perse) mis en musique par Antonio Vivaldi (1678-1741) représenté le 7 novembre 1739 au Teatro Sant’Angelo de Venise. De ce côté-ci des Alpes, nous nous surprenons du nombre considérable, à nos yeux, des pièces procédant d’un même texte. Car, en France, l’Académie Royale de Musique est seule habilitée à attribuer à un compositeur le privilège de représenter son ouvrage. En Italie, rien de tel. « Un opéra seria n’était jamais considéré comme une œuvre fixe, mais comme une entité mouvante, accessible aux adaptations, remodelages, pots-pourris, qui pouvaient masquer bien des emprunts… Les œuvres circulaient librement et se modifiaient constamment, limitant presque le répertoire à des morceaux choisis » (Isabelle Moindrot).

Comparons le livret originel avec celui que Porpora met en musique. Une évidence s’impose. Celle d’une extrême liberté dans l’adaptation du texte. Parlons plutôt d’une réécriture intégrale à la manière d’un reboot de notre audiovisuel actuel (redémarrage d’une ancienne série de film). Une refonte dont l’adresse traditionnelle aux Dames figurant dans le livret vendu à l’entrée du théâtre indique le parti pris d’écriture. Nous traduisons : « Vous qui embellissez notre siècle savant, comme tant de héros masculins célèbres, vous ferez de notre heureuse Rome l’envie de la postérité. Ne dédaignez pas de voir, sur cette scène, comment un enfant innocent fut tourmenté et laissez-vous toucher par une douce pitié, fille d’un cœur tendre. Vous allez être dévorées par l’émotion et la peur lorsque Lottario va mourir et perdre son empire. Et Asprando sera détesté et méprisé. Mais, avec la fin heureuse, vous pousserez un soupir de soulagement et serez heureuses que le traître vulgaire soit puni et que le Bien triomphe ». Une adresse paraphrasant la fonction purificatrice (la fameuse « catharsis ») de la tragédie telle qu’Aristote l’énonce dans sa Poétique. Pour qu’elle provoque des effets sur l’affect du spectateur, elle devait susciter la pitié (l’appel à l’instinct maternel des spectatrices) et la crainte (le complot contre l’innocent enfant-roi). A la différence près que Lottario ne mourra pas ici et que l’usurpateur sera finalement couronné de lauriers.

Glissons-nous, un instant, dans le cabinet de travail de Francesco Silvani et tentons de suivre le cheminement de son travail de construction de la pièce. Le librettiste feuillette un ouvrage de l’historien Emanuele Tesauro (1572-1675) : Del regno d’Italia sotto i barbari (Sur l’empire italien sous les barbares) publié en 1664. Plus performant qu’une sèche généalogie, l’ouvrage contient des récits et une luxueuse iconographie destinée à nourrir la communication politique de la dynastie des Savoie qui souhaite ancrer plus solidement sa légitimité internationale. Le librettiste s’arrête sur le quatrième chapitre du troisième tome consacré à Louis le Pieux (778-840). Certes, il n’était pas le premier à s’y intéresser. Avant lui, Giovanni Legrenzi (1626-1690) avait mis en musique le livret de Tommaso Stanzi (1647-1717) faisant revivre les troubles au sein du cercle royal carolingien : L’anarchia dell’imperio (1683). Guiseppe Fabbrini ( ?-1708) avait fait de même en travaillant sur le scénario de Girolamo Gigli (1660-1722) représenté en 1687 sous le titre Lodovico Pio. Cependant, dans les deux cas, les œuvres s’inscrivaient plutôt dans le registre tragi-comique. Cette fois, Francesco Silvani va en extraire la matière historique utile pour construire la trame d’un opéra sérieux.

Ce goût pour le Moyen-Age peut paraître étrange tant il s’écarte des thèmes mythologiques ou pastoraux dans lesquels les librettistes avaient puisé abondamment jusque-là. Ce serait oublier que le XVIIIème siècle redécouvre cette période que la Renaissance avait méprisé et relégué dans les profondeurs obscures de l’Histoire. Ainsi l’exploitation théâtrale des sujets médiévaux se développe-t-elle. L’analyse que réalise Anna Maria Raugei de l’Inès de Castro d’Antoine Houdar de la Motte (1672-1731), qui triomphe au Théâtre Français en 1723, pourrait, sur bien des points, s’appliquer à Carlo il Calvo. Comme la pièce de Silvani, « l’intrigue s’inspire d’un moment de l’histoire européenne… ; (mais) une sorte d’achronie (a) pour effet de concentrer l’attention uniquement sur la nature universelle des passions qui engendrent le conflit et qui sont toujours les mêmes : les raisons du cœur et la raison d’Etat » (Moyen Age et siècle des Lumières : l’écran du passé dans le théâtre du XVIIIème siècle, Cahiers de l’AIEF, n°45, 1995). D’autant que Houdar de la Motte (mais Silvani avant lui) a l’audace de faire monter des enfants sur scène. « De surcroît, les enfants paraissent avec leur mère, les uns et l’autre soumis à la force d’un pouvoir prêt à les écraser… Cette enfance fragile, sans défense, persécutée, sur laquelle se déchaînent sans obstacle les passions les moins nobles de l’espèce humaine, est une réalité qui ne peut trouver aucune place dans le meilleur des mondes possibles, celui du XVIIIème siècle, fondé sur l’ordre et la raison ».

Comme l’Incoronazione de Monteverdi, l’histoire se déroulera donc à hauteur d’homme. Un théâtre de chair et d’émotions. Nulle intervention divine. Ni fées, ni magiciennes pour interférer dans le récit. Juste l’histoire compliquée d’un héritage conflictuel. Le narrateur cherchera à produire un double effet sur son auditoire : donner le spectacle de passions d’aujourd’hui en les projetant dans les confins de l’Histoire. Ce transfert temporel de vices et de vertus actuels visant à adoucir les effets de la catharsis (purgation de passions) qui opère dans l’esprit du spectateur : une prise de conscience (certes, cela pourrait être moi), mais sans le sentiment de culpabilité qu’elle pourrait attiser (mais il ne peut s’agir de moi car les faits se déroulent dans un autre espace-temps et dans un cercle qui n’est pas le mien).

Car le fond de l’histoire de Carlo il Calvo n’est absolument pas une fiction. Nous serons les témoins d’un litige successoral attisé par des rivalités personnelles au cœur de la dynastie carolingienne. Résumons. Louis Ier le Pieux épouse successivement Ermangarde de Hesbaye (vers 778-1818) et Judith de Bavière (vers 797-843). De la première épouse naîtra notamment Lothaire Ier (795-855) ; de la seconde, Gisèle (vers 819/822-après 874) et Charles II le Chauve (823-877). Ce quarteron forme le noyau de distribution, respectivement sous les noms de Giuditta, Lottario, Gildippe et Carlo (les autres personnages étant de pure invention, hormis Berardo qui pourrait incarner Bernard de Septimanie (795 ? -844), un fidèle soutien de Judith et de Charles).

En 817, Louis le Pieux partage l’empire que lui a légué son père, Charlemagne (742 ? -814). Il désigne l’aîné de ses enfants, Lothaire, comme co-empereur. Douze ans plus tard, à l’instigation de sa seconde épouse, il révise son testament et nomme leur fils Charles, âgé de 7 ans, pour régner sur les territoires qu’il retire à Lothaire. Louis le Pieux meurt le 20 juin 840. C’est peu après son décès que s’ouvre le scénario de notre opéra.

L’Histoire fournit donc à Francesco Silvani la colonne vertébrale de son drame. Il lui reste à nourrir l’intrigue et à donner de l’épaisseur au caractère de ses personnages. Certes, le librettiste ne livre pas les sources qu’il a pu consulter à cette fin. A peine apprenons-nous, dans la dédicace de son opus, qu’il voue une certaine admiration pour le personnage de Giuditta et son fidèle bras armé, Berardo. Pour autant, en pure hypothèse, nous suggérons qu’il ait pu s’inspirer du spectacle donné par des successions monarchiques et princières récentes pour faire en sorte que le drame paraisse vraisemblable et « parle » à ses auditeurs.

Commençons par l’intrigue principale. Celle qui oppose Judith (Giuditta) à Lothaire (Lottario) à propos de l’accession au trône de Charles le Chauve (Carlo). La transposition de ces faits tirés de l’histoire médiévale dans l’actualité du spectateur pourrait avoir pour point d’appui un épisode mystérieux de la succession d’Espagne. Voici ce que raconte la Lettre contenant une Relation de la Cour d’Espagne (manuscrit anonyme français daté de 1662) au sujet de la véritable filiation entre Don Juan José d’Autriche (1629-1679) et le roi Philippe IV (1605-1665) : « le Dux d’Ixar, grand d’Espagne, en mourant, a déclaré que Don Juan d’Autriche était le véritable fils du Roi Philippe quatrième à présent régnant et de Dona Isabella de Francia (Elisabeth (ou Isabelle) de Bourbon (1602-1644), première épouse de Philippe IV), que le Comte Duc d’Olivares (Gaspar de Guzman (1587-1645), ministre favori de Philippe IV) avait changé et mis en la place du fils de la Comédienne (Maria Calderon (1611-1646), maîtresse du roi), qui a porté le nom de Prince des Espagnes, Charles (Balthazar-Charles d’Espagne (1629-1646) qui disparaîtra avant son père), jusqu’à sa mort, quoi que ce fut lui qui fut né d’un amour illégitime » (cité par Alexandra Testino-Zafiropoulos, La mauvaise réputation d’un bâtard royal en France au XVIIème siècle, Revue d’histoire culturelle de l’Europe, 2016). Lorsque la question de la succession de Philippe IV se pose concrètement, Don Juan d’Autriche (né d’un premier lit) est âgé de trente-trois ans (dans notre hypothèse, il aurait inspiré le personnage de Lottario) alors que le futur Charles II (Carlo il Calvo), né du second mariage de Philippe IV avec Mariana de Austria (1634-1696), atteint à peine ses quatre ans. Nommée Régente à la mort du roi, Mariana (Giuditta) intrigue pour exiler Don Juan. Celui-ci se révolte et prend la tête des Grands d’Espagne.

Cette correspondance entre un personnel historique et un personnage de fiction ne suffit pas à faire une pièce. Encore faut-il le doter d’un caractère, d’un profil psychologique. Dans le premier tome de sa Relation du voyage d’Espagne paru l’année même du livret de Francesco Silvani, Marie-Catherine le Jumel de Barneville (1650-1705) va nous y aider. La substitution des berceaux est manifestement de notoriété publique car la baronne de Barneville y consacre plusieurs pages. Don Juan José (Lottario) serait donc bien l’héritier légitime né d’un premier mariage de Philippe IV. « Il est poli, généreux et fort brave », aime les arts et les sciences et parle cinq langues. Il est manifestement fait pour régner. Peut-être l’a-t-il revendiqué un peu fort, car l’impératrice (Giuditta) le fait exiler. « La reine Marie-Anne d’Autriche… se sentait si capable de gouverner, qu’elle avait aussi fort grande envie de soulager longtemps le Roi du soin de ses affaires. Elle n’était point trop fâchée qu’il ignorât tout ce qui donne le désir de régner ». Régente jupitérienne, elle règne à la place d’un roi (Carlo) qu’elle a toujours couvé. « Parce qu’il était si délicat et si petit, qu’on ne pouvait l’emmailloter : qu’il avait été élevé sur les bras et sur les genoux des Dames du Palais jusqu’à l’âge de dix ans, sans mettre une seule fois les pieds à terre pour marcher ».

Passons à l’intrigue secondaire. Elle est dominée par deux personnages : Gildippe, fille de la reine Giuditta, née d’un premier mariage, et Adalgesio, fils de Lottario. Pour identifier les personnages historiques ayant pu servir de modèle à ces rôles, nous suggérons de nous arrêter sur un propos exprimé par Giuditta dans le récitatif de la huitième scène de l’Acte III. Pour le remercier d’avoir sauvé son fils Carlo, elle déclare à Adalgesio qu’il sei degno di Gildippe, e di quel Trono a cui t’aspetta il Mondo (est digne de Gildippe et de ce trône où le monde t’attend). En somme, elle lui donne sa fille et son empire. Nous voyons dans cette formule une forme d’allégeance à la maison de Bourbon et de légitimation de ses droits sur l’empire (il Mondo) hispanique (le thème de la légitimation est justement celui de L’innocenza giustificata de Silvani). De fait, cette dynastie s’installe au pouvoir en 1700, avec la succession de Charles II d’Espagne par le petit-fils de Louis XIV (1638-1683) qui deviendra Philippe V de Bourbon (1683-1746). Elle se prolonge, après le départ des troupes autrichiennes, par l’installation de son fils, Charles de Bourbon (1716-1788) sur le trône du royaume de Naples (la patrie de Porpora), le 15 mai 1734. Moins de quatre ans avant la création de Carlo il Calvo.

Deux personnages historiques sont à l’origine de cela et pourraient avoir inspiré quelques traits de caractère qui animent Gildippe et Adalgiso. Il s’agit de Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683) et de Louis XIV. Rappelons les faits. Marie-Thérèse, née d’un premier mariage de Philippe IV, avait d’abord été considérée comme l’héritière présomptive de son père (la loi salique ne s’applique pas à l’Espagne). Elle perd ses droits lorsque, d’un second mariage, naissent deux garçons, dont le futur Charles II. Lors de son mariage avec Louis XIV, le 9 juin 1660 (voir notre chronique), elle est contrainte de signer un acte de renonciation au trône d’Espagne en contrepartie d’une dot imposante. Or, cette dot ne sera jamais versée. Louis XIV en déduit que l’acte de renonciation est caduc et que la maison des Bourbons peut légitimement revendiquer le trône d’Espagne. Ce qui advint.

Dans notre chronique figurent des extraits du témoignage de Henri Louis de Loménie (1636-1698). A leur relecture, nous sommes frappés par l’éclairage qu’apporterait le comportement des uns (œillades complices, assauts de civilité envers son futur beau-père, soumission de la mariée à la raison d’Etat) sur les gestes théâtraux des autres. Mais ceci n’est jamais qu’une hypothèse.

Pour les autres personnages, ils correspondent parfaitement aux canons du théâtre classique. Qu’il s’agisse de Berardo (le héros guerrier) ou d’Eduige (la héroïne du devoir). Même la figure du traître fait écho à celle des tragédies classiques. Dans ce cadre, le traître « va au-delà de celle de la méchanceté, elle descend plus bas : elle implique l’idée de la rupture d’un contrat moral, celle du reniement de la parole donnée » (Maurice Descotes, Le visage du traître dans les tragédies de Racine, Revue d’histoire littéraire de la France, juillet-août 1978). Et pour trouver un modèle, Silvani n’avait que l’embarras du choix dans une époque où la maladie du roi Charles II faisait systématiquement la une, depuis 1696, des chroniques madrilènes du Mercure de Paris. Un peu plus tard, dans ses Mémoires pour servir à l’Histoire d’Espagne sous le règne de Philippe V (1756), Vincente Bacallar y Sanna (1669-1726) dressera un tableau sombre de la traîtrise qui hante les couloirs de la Cour d’Espagne : « Année 1706 : Les traîtres se cachaient si bien sous le masque de la fidélité, qu’il était impossible de les reconnaître ; et leur déguisement causait plus de mal qu’une perfidie déclarée ». Tout le portrait d’Asprando.

Voilà ce que savaient les spectateurs de Carlo il Calvo avant même le lever du rideau.

Au terme de cette exploration de la genèse de l’œuvre, revenons au théâtre. « Il règne dans les loges et le parterre une grande obscurité pendant le spectacle ; il n’est pas permis d’y avoir de lumière ; on y tolère quelques petites bougies, à l’aide desquelles on lit la pièce pendant les premières représentations. La scène seule est éclairée, ce qui la rend plus majestueuse et plus brillante ; un grand lustre suspendu au milieu du parterre sert à éclairer l’assemblée, jusqu’à ce que le spectacle commence, alors on l’enlève » (abbé Richard).

Déjà, la Sinfonia à l’italienne (vif/ lent/ vif) s’ouvre par un roulement de tambour. Les percussions battent le rythme au canon tandis que les bois, les cuivres puis les cordes se précipitent dans une succession de charges fougueuses. L’atmosphère est guerrière. Nous sommes à l’âge de la chevalerie et des grandes batailles médiévales. Le second mouvement esquisse une forme de menuet. Les rudes chevaliers se métamorphosent en galants. Les pas de danse sont agiles, élégants, gracieux. Nous sommes au temps où la civilité apprivoise le guerrier. Le troisième mouvement revêt à nouveau son habit militaire. Mais nous ne sommes plus submergés par les vagues de cavaliers. Nous goûtons le son bien réglé d’un défilé. Comme à la parade. Non plus celui d’un départ à la bataille. Mais celui d’un retour de la paix baignant dans l’harmonie des sons. Une paix à laquelle aspire l’empire carolingien à la mort de Louis le Pieux. Espérée également par une Europe du XVIIIème siècle sans cesse secouée par de calamiteuses guerres de succession.

Acte I

Lottario et son complice Asprando examinent leur projet de destitution de Carlo, l’enfant-roi dont ils contestent la légitimité (Scène 1). Adalgiso présente ses hommages à son père avant que celui-ci ne se rende au palais, à l’invitation de la reine Giuditta (Scène 2). Adalgiso s’inquiète auprès d’Asprando de l’humeur mystérieuse de son père. Le poids de ses responsabilités, lui répond Asprando (Scène 3). Gildippe, l’une des filles de la reine, confie à son fiancé, Adalgiso, qu’elle a le pressentiment que leur mariage pourrait être compromis (Scène 4). Dans son for intérieur, elle souffre en proportion de l’amour qu’elle lui porte (Scène 5). Au palais, Berardo dénonce à la reine le double jeu de Lottario. Elle en doute mais lui confie Carlo (Scène 6). Giuditta indique à sa seconde fille, Eduige, qu’elle envisage de lui faire épouser son fidèle Berardo. Eduige promet d’obéir (Scène 7). En tête à tête, Lottario informe la reine des commérages populaires qui répandent la rumeur de la bâtardise de Carlo (Scène 8). Sidérée, Giuditta exige que Gildippe prenne ses distances d’avec Adalgiso (Scène 9). Gildippe est accablée (Scène 10). En public, cette fois, Lotatrio refuse à Carlo qu’il prenne place sur le trône. Berardo s’indigne et le provoque tandis qu’Adalgiso s’interpose et d’Asprando feint de prendre le parti de la reine (Scène 11). Lottario répudie son fils (Scène 12). Adalgiso désespère (Scène 13).

Diego Vélasquez (1599-1660) : Mariana d’Austria (1652) – Musée du Louvre

Une gamme descendante fulgurante suffit au clavecin pour évoquer le caractère pernicieux des deux premières scènes placées sous le signe du récitatif. Lottario est déterminé à renvoyer l’impératrice Giuditta ainsi que son dévoué Berardo, à destituer l’enfant-roi Carlo et à monter sur le trône à sa place. D’ailleurs, son fidèle Asprando a déjà préparé les esprits en répandant la rumeur de l’illégitimité de Carlo. Bien entendu, Adalgiso, fils de Lottario et fiancé à Gildippe, fille de l’impératrice, doit tout ignorer du projet. Berardo arrive sur scène. Il informe Lottario que l’impératrice souhaite lui présenter ses respects. Dans un premier aria da capo, celui-ci sublime cette prochaine rencontre dans un texte conjuguant poésie et diplomatie : Vado nello splendore de’vaghi lumi suoi (J’entre dans la splendeur des jolies lumières de tes yeux). A la fois ébloui par l’éclat du regard de l’impératrice et s’enorgueillissant de la mémoire du père de la dynastie carolingienne (del caro Genitore il genio ad onorar). Dès l’entrée instrumentale, ces deux dimensions sont affichées tour à tour : ici, dans une mélodie lumineuse et enjouée ; là, par un rythme martelé avec résolution. Dès le départ, le chant accentue les contrastes. Ainsi, interprété messa di voce (son prolongé, sans reprise de souffle), vado (je marche) figure le lent cheminement qui l’a conduit jusqu’à l’impératrice, attiré par l’éclat de ses yeux (nello splendore) qui enflamment son esprit. De même, une marche harmonique esquisse son honorable généalogie (del caro Genitore) tandis qu’une vocalise empanache l’honneur (onorar) de son estimable ascendant. D’ailleurs, ces termes relatifs à l’ascendance font l’objet du plus grand nombre de reprises et des motifs les plus amples. Comme si Porpora invitait d’ores et déjà les auditeurs à retenir que la question de la pureté de la dynastie est centrale. Enfin, après une seconde strophe moins sophistiquée, la reprise (da capo/ depuis le début) donnera l’occasion à Max Emanuel Cencic de mettre le feu aux mots de ce premier aria di sortita.

Adalgiso a ressenti un malaise dans l’attitude de son père. Est-il en colère contre le petit Carlo et la loyale Giuditta ? Pas le moins du monde, rétorque Asprando. Tout juste le poids de ses responsabilités d’Etat pèse-t-il sur son humeur. Il illustre cet état d’esprit dans un aria di paragone dans lequel il compare son père à un timonier expérimenté : Col passagier talora scherza nocchiero accorto (le navigateur avisé plaisante parfois avec son passager). Malgré l’inquiétude du passager, le nocher doit tenir le cap. Déjà, l’entrée instrumentale agite les flots et les cuivres préviennent d’un danger. Le rythme est alerte, ponctuellement balayé par des coups de vent orchestraux. Les violons sifflent dans les aigus. Certes, un mélisme badin (scherza) témoigne de l’imperturbable sérénité du timonier. Pour autant, une vocalise vigilante (tiene) s’accroche aux étoiles alors qu’un flux de notes bouillonnantes prévient du risque d’engloutissement (perire in mar). Une seconde strophe décrit la peur du passager à laquelle répondent deux mélismes leur opposant le calme du timonier (placido). Pour renforcer l’image de sa force tranquille, celui-ci est représenté par l’image rassurante du phare (balenar). Dans une reprise da capo, Petr Nekoranec célèbre, de plus belle et avec une admirable force de conviction, le rôle sécurisant du timonier.

Nouvelle sensation troublante, lorsqu’Adalgiso apprend de Gildippe que leur mariage pourrait être compromis. La quatrième et la cinquième scène forme un diptyque représentant les deux visages de l’amour : celui du bonheur joyeux, celui du dilemme cornélien.

Surpris, Adalgiso tente de réconforter Gildippe : contre la colère d’un père, son fils sera le bouclier. D’emblée, l’entrée instrumentale invite à la joie. Dans un aria di agilita (destiné à mettre en valeur l’agilité de l’interprète) gonflé de trilles, embrasé par une mélodie bondissante, il s’adresse aux yeux et au cœur de sa bien-aimée. Tornate tranquille, ridete serene. Tranquillise-toi et réjouis-toi pour ramener la sérénité dans ton cœur. Cet air d’auto-persuasion débute dans les spasmes du rire des violons et s’achève au rythme du battement du cœur du continuo. D’un cœur qui prétend avoir retrouvé la paix (la piace del cor) et qui le confirme dans un mélisme haletant. Tout en vibrations, mélismes et trilles il entend célébrer la vie. Si le premier thème relève du ressenti, le second se glisse dans l’univers de la philosophie : le bonheur est une question de volonté. Ainsi, la tyrannie de la tristesse est-elle ponctuée de plaintes tandis que le règne de la joie provoque le rire (mélisme cocasse sur ridenti). Dans la reprise, Franco Fagioli égaye cet air virtuose d’une profusion de trilles exquis, de mélismes enchanteurs et d’une fusée arrachant la tristesse des graves pour la projeter jusqu’aux cimes du bonheur. Un bel exemple de bel canto aussitôt suivi d’une seconde illustration de cet art du « beau chant ».

Gildippe souffre toujours. Tiraillée entre l’amour qu’elle porte à Adalgiso et la prémonition du mauvais sort que lui réserve Amour. Dans cet aria di passione, la passion lutte contre la force du destin. Un air pour voix coloratura infligeant au public la violence de la tempête qui souffle dans son for intérieur. A l’image de l’air Agitata da due venti de l’opéra La Griselda (1735) d’Antonio Vivaldi (1678-1741) qui exprime la fureur des éléments, l’air Sento, che in sen turbato il cor mi balza (Je sens que mon cœur bondit) témoigne de l’ampleur du tourment que ressent Gildippe. Cette tempête des sentiments se forme dès l’entrée instrumentale : violons sifflants, graves cinglants, jeu d’écho entre deux rafales. Une peinture sonore réaliste qui, dans cet air de haute intensité, fixe le cadre dans lequel la virtuosité de Julia Lezhneva fera déferler ses bourrasques de mots gonflés de sons. Porpora construit sa musique autour de trois points fixes. Trois mots dont la charge émotionnelle dicte la construction de sa mélodie. Turbato. Mon cœur est bouleversé, déplore-t-elle. Si des mélismes l’agitent à chacune de ses répétitions, c’est au moment de la reprise du thème principal de cet aria da capo que turbato exprime la profondeur de l’emprise de sa souffrance. Dans la brutalité de la descente dans les graves et son jaillissement dans les aigus. La douleur imprègne chaque degré de sa saisissante tessiture. Lacerar. Le terme désigne autant les pleurs que la déchirure qui les provoque. De fait, si les vocalises soulignent l’accablement dont il contient le germe, c’est dans le finale qu’il exprimera si remarquablement ce qu’Alfred de Vigny (1797-1863) nommera « la majesté des souffrances humaines » (La maison du berger, III). Mirar. Ce mot conclut le thème secondaire. Gildippe y esquisse la charmante image du miroitement des âmes dans les yeux des amants.

Nous voici soudainement transportés dans le salon de Giuditta. Répondant à son invitation, Lottario est annoncé. Mais Berardo s’inquiète de le voir couronné de lauriers et accompagné de troupes. Giuditta le rassure : il n’osera pas s’en prendre au jeune roi. Cette assurance ne convainc pas Berardo. Il s’empresse de lui prêter un serment de loyauté : Sai, che fedel io sono (tu sais combien je te suis fidèle). Sur un rythme de marche, ce loyal soldat se déclare prêt à mourir pour défendre la famille royale. Par l’accumulation des répétitions et des ornements, Porpora souligne les deux termes essentiels de sa promesse : difenderti sapro (je saurai défendre) … il sangue spagero (jusqu’à verser mon sang). Et pour bien désigner l’objet de sa loyauté, des vocalises couronnent l’amato Figlio, e il Trone (le cher fils et le trône). Une déclaration martiale prononcée par l’exquise voix du dessus de Bruno de Sà.

Dans l’attente de Lottario, Giuditta s’entretient avec sa seconde fille, Eduige. L’impératrice l’invite à répondre favorablement à la flamme que lui déclare Berardo. Eduige respectera ses volontés : Pender da’ cenni tuoi costante mi vedrai (tu me verras toujours exécuter docilement tes ordres). Dans ses grandes lignes, Porpora structure et rythme l’air d’Eduige en miroir de celui de Berardo. Si le couple Adalgiso/Gidippe conjuguait troubles et harmonies, celui que compose Berardo/ Eduige semble pleinement s’accorder. Eduige prononce son acte de soumission à sa mère sur un rythme alerte, marqueur d’un engagement sincère. La ligne mélodique est chargée d’éclats qui font étinceler la voix de Nian Wang en même temps qu’ils magnifient la vertu d’obéissance. Porpora en soulignera les termes par des répétitions et un grand raffinement d’ornements superlatifs dans le goût italien. Une forme de célébration de la constance (costante) et de la fidélité (fedele) qui la conduisent, dans la seconde strophe, à soumettre sa volonté à celle de sa mère : Servo del tuo volere, il mio voler faro. Fabuleuse célébration de l’image morale d’une fille soumise à l’autorité de sa mère.

Dans la scène 1, Lottario esquissait son plan de conquête du trône ; dans la scène 8, il déclenche sa mise en œuvre. Cette action préparatoire se déroule en trois temps : séduction, confrontation, esquive. D’abord, Giuditta et Lottario font assaut de civilités et s’échangent des compliments. Giuditta et Lottario se comportent en éminents représentants de l’aristocratie des Lumières en se conformant à cette « science du plus grand usage (qui) est l’art de dissimuler » (Maxime XCVIII). Celle qu’enseigne Baltasar Gracian (1601-1658) dans son monument dressé à l’art de vivre à la Cour (L’Homme de Cour). Cependant, dès les premières réparties, le spectateur n’est pas dupe : c’est à fleurets mouchetés que s’affrontent les deux personnages principaux de la pièce. Le combat s’engage lorsque Giuditta présente le roi Carlo à Lottario. Elle lui fait remarquer combien son visage ressemble à celui de son époux disparu. Lottario observe que, certes, ses yeux ont l’éclat de ceux de sa mère mais que le visage n’a rien de commun avec le physique du défunt. Il y distingue plutôt les traits de caractère de Berardo. Pour l’auditeur du XXIème siècle, ce débat représente une véritable leçon d’histoire. Elle le renvoie à l’époque où, en l’absence d’expertise génétique, la recherche de paternité passait par des procédés empiriques comme le « recours à des portraits de famille afin de prouver, grâce à la ressemblance, la parenté entre le père et le fils, ses frères et autres parents… La ressemblance y était conçue par rapport au visage uniquement qui devient la partie corporelle participant le plus à l’identité. Hormis le fait que l’image devient un instrument juridique, il convient de voir aussi que la peinture consacre la ressemblance comme un paramètre de l’identité parentale saisissable à l’intérieur d’un groupe familial » (Eduard Frunzeanu, Le corps et la représentation parentale (XIIème-XVIème siècle), Hals, 2000). Aussi, assène Lottario, si la ressemblance fait la parenté, Carlo n’est pas le fils de Louis le Pieux. Le choc est douloureux pour Giuditta. Mais déjà, Lottario esquive : ce que je viens de vous dire n’est jamais que la rumeur qui circule au sein du il volgo insano (peuple insensé). Ainsi, en habile homme de Cour, il « se garde… de laisser voir ses ouvrages en embryon » (Maxime CCXXXI). Sa fourberie imprègne l’aria declamata dans lequel il va décliner toute responsabilité dans ce type de propos. Si rea ti vuole il Cielo (Si le Ciel veux que tu sois coupable), plains-toi aux étoiles, chante-t-il cyniquement. La musique est possédée par la passion du pouvoir. Le rythme est nerveux. Les cordes cinglantes. Le continuo heurté. La ligne mélodique bouillonnante. Dans une plongée soudaine dans les graves, il livre la réputation (la tua fè) de la reine en pâture à la populace. Mais, dans le même temps, il la conjure, à force de répétitions, à grands renforts de vocalises et dans une exclamation foudroyante de sa bonne foi, de non ti sdegnar con me (ne pas être en colère contre moi). Toujours est-il qu’il est parvenu à diffuser sournoisement le poison du doute dans l’esprit de la reine.

Celle-ci informe aussitôt sa fille Gildippe qu’il convient de mettre un terme à ses fiançailles avec Adalgiso, le fils de Lottario. Moins docile qu’Eduige, Gildippe proteste. Mais sa mère tranche le débat en invoquant un précepte extrait de l’Evangile de Matthieu (7,19) : « un arbre mauvais ne peut produire de bons fruits ». Afin de marquer le caractère résolu de sa décision, l’incipit de l’air reprend exactement les derniers mots du récitatif : Pensa, che figlia sei, pensa, che Madre io sono (Pense-y, tu es ma fille et je suis ta mère). Giuditta, dont la légitimité vient d’être mise en doute par Lottario, réagit avec d’autant plus d’animosité pour rappeler sa fille à son devoir d’obéissance dans un air mêlant sévérité et miséricorde. Deux qualités qui, au XVIIIème siècle, participent de la définition de l’autorité maternelle. Sévérité car le veuvage (a fortiori celui d’une souveraine) permet aux mères « d’accéder à la plénitude du pouvoir paternel, en faisant d’elles, des pères « par procuration » » (Julie Doyon, A « l’ombre du Père » ? L’autorité maternelle dans la première moitié du XVIIIème siècle, in Maternité, 21/2005). Miséricorde, car « la légitimité particulière acquise par les mères dans la société emprunte… à la figure mariale ses principales postures ». Dans cet aria au style fleuri, Porpora distingue, par la musique, les trois leviers de l’éducation morale dispensée par une mère : la directivité, la persuasion, la bienveillance. Chacun de ces leviers se voit appliquer un coloris singulier. D’abord, la fermeté du continuo martèle un ostinato soulignant obstinément la différence de statut (et donc de pouvoir) entre une fille et sa mère. L’allure décidée imprimée à la ligne mélodique ne laisse aucune place à la discussion et témoigne de la détermination de la reine-mère. Tout en legato mais sans rien céder sur le fond, elle adopte maintenant une tonalité plus pondérée pour appeler sa fille à la raison. La dynamique de la ligne de chant affirme une résolution intacte. Tempérée, cependant, par l’espoir d’une compréhension mutuelle. Enfin, dans la seconde strophe, l’amour maternel parle le langage du cœur. Le tempo exhale un parfum de tendresse. Partageant même, dans une vocalise s’échappant dans les aigus d’un cri, la douleur du renoncement à l’amour (d’amarlo mi vieto). Cependant, la reprise da capo réaffirme la primauté du principe d’autorité. Avec une énergie démultipliée par des vocalises luminescentes. Après avoir parlé le langage de l’autorité, puis celui de la raison, Suzanne Jerosme adopte le registre de la bienveillance. Grâce à sa remarquable souplesse vocale et la brillance de son timbre, cet air chamarré enchante une ravissante leçon de morale.

Gildippe est effondrée. Dans un aria d’imitazione (le compositeur cherche à imiter les bruits de la nature), elle se compare à une tourterelle qui, trouvant son nid vide, repart à la recherche désespérée de son compagnon. L’image est un classique de la poésie, la tourterelle étant universellement regardée, rappelle Le Buffon de la jeunesse de Louis-Jean-Marie Daubenton (1716-1800), « comme le symbole de la tendresse et de la fidélité » (1833). L’afflitta tortorella inspire à Porpora un largo élégiaque parsemé de trilles reproduisant le roucoulement du volatile. Les violons pleurent en écho. Le continuo larmoie. La voix sanglote. Instruments et voix communient dans une même souffrance. Une peine contenue lorsque, dans la première strophe, elle est sublimée par la poésie. Mais une douleur devenue insupportable lorsque le réel efface la métaphore. Gildippe plonge alors dans le désespoir. A peine trouve-t-elle la force pour lancer un poignant appel à l’aide (Pietà del mia dolor) avant de retrouver refuge, à la reprise da capo, dans l’évocation poétique du couple de tourtereaux.

Contraste saisissant : une marche majestueuse rompt la mélancolie qui ruisselle de cette élégie. Trompettes et timbales accompagnent le changement de décors. Nous pénétrons dans la salle du trône.

Giuditta invite Lottario à prendre place à ses côtés. Il y consent. Carlo s’apprête à faire de même lorsque Berardo salue l’enfant comme l’héritier de l’Empire. Lottario fulmine, considérant cet hommage comme une insulte personnelle. Il révèle alors à l’assistance que Berardo s’était glissé dans le lit conjugal de l’empereur et promet un sort funeste à l’amant de la reine ainsi qu’à leur progéniture. Adalgiso s’interpose. Lottario l’accuse de félonie tandis que la reine dénonce l’infamie. Dans un aria di furore (expression de la passion portée à son paroxysme), Giuditta se déchaîne étant donné la gravité de l’offense : Vorresti a me sul ciglio con barbaro pensiero svenare il caro figlio (Tu as voulu, dans une intention barbare, égorger mon fils bien-aimé sous mes yeux). Le stile concitato (agité) échauffe les instruments et attise la voix. Dans la première strophe, Suzanne Jerosme dresse un portrait à charge de Lottario. Tout à tour, par des roulades enragées, elle fait vibrer les qualificatifs venimeux. Barbaro. Terme insultant dans la bouche d’une aristocrate car le barbare « n’a ni Loix, ni politesse », précise le Dictionnaire de l’Académie françoise (1762). Pour le commun, il évoque les tribus primitives qui peuplent l’inquiétante forêt africaine (Non v’è nel fosco orrore dell’Affricane Selve). D’autant plus inquiétante que les européens se gardaient de pénétrer à l’intérieur du continent africain, se contentant de commercer le long des côtes. Mostro di crudeltà (monstre de cruauté), assène-t-elle ensuite, multipliant les répétitions véhémentes. Mais ce barbare-là ne fera pas couler le sang d’un enfant innocent. Car, proclame-t-elle à l’infini dans la seconde strophe, il Cielo sempre difenderà (le Ciel toujours le défendra). Nul doute. Giuditta est bien la réincarnation de Marie-Anne d’Autriche. Dominatrice et protectrice.

Adalgiso supplie son père de l’écouter. Mais celui-ci éconduit l’ingrat. Le jeune homme s’inquiète pour le futur du royaume. Il songe au renversement de situation qui a marqué cette journée. Elle débutait sous un ciel dégagé. Maintenant, l’horizon s’assombrit. Voici pour le paysage sonore. Mais, ici, l’essentiel se niche dans l’écriture musicale. Pour la première fois, Porpora abandonne le récitatif secco (accompagnement minimaliste par un instrument du continuo, souvent le clavecin) pour associer la voix à l’orchestre (recitativo accompagnato). Dans cet aria di paragone mettant à nouveau en scène une métaphore marine, il attribue à chacun d’eux une fonction précise : l’expression de l’émotion pour le chant ; l’illustration sonore pour l’orchestre. Le tourment se blottit dans la voix de ce héros tragique racinien sur lequel s’abat le destin : alors qu’il agit en défenseur du droit, il perd successivement sa fiancée et son père. O Cieli : o Cieli ! lance-t-il fiévreusement. Quant à l’orchestre, il installe le récit dans le registre du pathétique. L’atmosphère est zébrée de brusques coups d’archets suivis de lourds silences pour évoquer les tensions provoquées par di funesti eventi (ces événements malheureux). Ensuite, pour illustrer la métaphore du ciel clair s’obscurcissant pour dépeindre ce climat troublé, les cordes façonnent une musique sidérale traversée par un léger souffle. Mais, lorsque se dessinent les prémices d’un chaos, le rythme se fige dans de brusques accords.

Pourquoi cet engagement exceptionnel de l’orchestre dans un récitatif ? Incontestablement pour renforcer la performance dramatique. Mais une autre explication, plus triviale, pourrait se manifester. En cette conclusion du premier Acte, Porpora entendait-il réserver, à l’étoile vénitienne qu’il a recrutée pour endosser le rôle d’Adalgiso, un espace dans lequel il pourrait faire librement étalage de sa virtuosité ? D’autant que, prolongeant ce récitatif accompagné, le chanteur poursuit son cheminement vers l’apothéose dans un air parsemé de périlleuse envolées lyriques. Une nouvelle fois, Adalgiso convoque la métaphore du timonier. Mais cette fois, le saggio Nocchier che vede turbine in aria (Le sage timonier qui voit des tourbillons se former dans les airs) prend peur. Voyant l’ouragan se constituer, engagé au milieu de l’océan, il perd espoir. L’orchestre se déchaîne. Les cordes tourbillonnent ou soufflent en bourrasques. Les cuivres menacent. Dans un éblouissant stile concitato, Franco Fagioli fait chavirer les mots dans cette tempête de notes. Des vocalises hystériques font palpiter deux mots : paventar (craindre) et naufragar (naufrage). Deux mots pour illustrer la crise d’angoisse qui s’empare du timonier. Deux mots pour transmettre au spectateur la terreur dont il est saisi. En particulier cette vocalise en forme de cri qui glace l’oreille et fige le cœur.

C’est sur ce cri que se clôt l’Acte premier. On imagine, sans peine, un public pétrifié par cette vocalise foudroyante et la déflagration d’ovations qui s’ensuit dès qu’il a repris ses esprits. L’abbé Richard nous permet de remonter le temps, au moment du déclenchement des acclamations. Quand le public « est content, il (se livre à des applaudissements) avec une sorte de fureur qui dénote vraiment sa passion… Lorsqu’on était le plus attentif aux morceaux distingués, on entendait sortir du fond du parterre ou des sixièmes loges, des Ah caro… Bravo… Eh viva il Maestro… et autres termes de satisfactions, que le sentiment même semblait leur arracher et qu’ils retenaient à moitié, crainte de troubler le silence tranquille qui régnait ; mais quand le morceau était achevé, c’est alors que partaient de la foule des applaudissements exprimés de toutes les manières imaginables et avec un fracas étonnant ». Bien loin de la retenue du public de nos salles de spectacle. Mais très proche de l’ambiance de nos festivals de musique extrême. Pour le public du XVIIIème siècle, l’opéra ne serait-il pas, en quelque sorte, une « musique extrême » à la mesure de son temps ?

Acte II

Adalgiso préfère mourir plutôt que d’oublier Gildippe, comme elle s’oblige à le lui demander (Scène 1). Il exige que son père abandonne son projet coupable. Mais celui-ci ne voit nul déshonneur à réclamer un trône qui lui revient (Scène 2). Une intention qu’il confirme à son complice Asprando. D’autant que tout est prêt pour passer à l’action, confirme ce dernier (Scène 3). Aussitôt, il se rend auprès de la reine et l’informe du danger qui guette Carlo. Il lui propose de le mettre en sûreté (Scène 4). Confiante, Guiditta le lui confie (Scène 5). Eduige demande à Berardo de lui revenir invaincu (Scène 6). Gildippe la met en garde contre la passion amoureuse qu’elle sait dévastatrice (Scène 7). Eduige sent qu’un destin injuste peut contrarier son bonheur (Scène 8). Gildippe informe Guiditta qu’Asprando a trahi en remettant Carlo à Lottario (Scène 9). Lottario menace Berardo de jeter Carlo dans le Rhin s’il ne bat pas retraite. Au pire, ils mourront tous les deux (Scène 10). Adalgiso jure de mettre fin à ses jours si son père met la vie de Carlo en péril. Lottario feint de céder : il rendra l’enfant à sa mère. Pour autant, il moque son fils qui choisit de protéger un bâtard plutôt que de défendre héritage (Scène 11). Adalgiso déplore que son père préfère un traître malfaisant à un fils vertueux. Mais il espère que le lendemain lui sera plus favorable (Scène 12).

Juan de Carreno de Miranda (1614-1685) : Carlos II de Espana (vers 1675) – Musea Nacional del Prado

D’emblée, nous pénétrons dans les affres de l’immuable conflit opposant l’amour au devoir. Adalgiso supplie Gildippe de lui conserver son amour. Après ce qui vient de se dérouler, comment puis-je parler d’amour avec le fils de Lottario ? Pour se justifier, Gildippe invoque la raison d’Etat : je dois désormais te haïr. Elle conjure son fiancé de s’éloigner et d’effacer le souvenir de leur amour. Adalgiso préfère mourir de sa main ou disparaître à jamais. Mais il la prévient que son esprit viendra la contempler lorsqu’elle pleurera de chagrin. A contre cœur, Gildippe le chasse. Dans un aria di lamento saisi par le frisson, elle confie à Adalgiso qu’un drame cornélien déchire son cœur : Se veder potessi il core come palpita nel petto (Si tu pouvais voir comment mon cœur bat dans ma poitrine). Un tourment que les instruments traduisent en émotions sonores : pulsations spasmodiques du tempo, graves soutenant le poids du devoir, contrariétés amoureuses regimbant dans les aigus. Baissant d’un demi-ton, Gildippe avoue, dans la seconde strophe, que les couleurs changeantes de son visage disent ce que sa bouche ne peut prononcer. Un propos qui trouve un écho dans cette science qui se diffuse dans la société de la fin du XVIIème siècle (notamment depuis la conférence donnée en 1668 par Charles Le Brun (1619-1690) à propos de L’expression des passions de l’âme) : le décodage du « langage du visage ». « Au XVIIIème siècle, cette personnalisation du visage s’accroît encore : le discours du visage devient langage intérieur, fugace, sensible du sentiment », résume Jean-Jacques Courtine dans son article intitulé Le corps et ses langages : quelques perspectives de travail historique, Horizons philosophiques, volume 1 n°2, printemps 1991). Mais c’est dans la reprise da capo que réside l’expression la plus sincère de ses sentiments : mon cœur aime mais la raison le lui interdit.

Adalgiso interpelle son père : il a sauvé l’honneur de leur famille en empêchant que soit versé un sang innocent. Pour son père, au contraire, il a trahi son clan en l’empêchant d’accéder à un trône qui lui revient. Cette seconde scène pose au public la question de la définition de l’honneur nobiliaire. Plus précisément, elle renvoie à un débat qui a réellement bouleversé l’élite espagnole lorsque Gaspar de Guzman, comte d’Olivarès et favori de Philippe IV d’Espagne, avait tenté d’en redéfinir les termes. Alfonso Carrasco Martinez en analyse les circonstances dans le chapitre du recueil collectif Penser et vivre l’honneur à l’époque moderne (Presses Universitaires de Rennes, 2011) qu’il consacre au conflit idéologique et politique entre la tradition de l’honneur nobiliaire et les réformes d’Olivarès. Il oppose les deux conceptions qu’incarnent, ici, Lottario et Adalgiso. Nous schématisons : le premier postule que « l’honneur constituait un système auto-référentiel où le souvenir des aïeux jouait un rôle fondamental », ce qui a pour conséquence de conférer une certaine autonomie des Grands à l’égard du roi ; la seconde prétend que c’est la vertu et les talents personnels qui, à condition de les mettre au service de l’autorité royale, définissent ce qu’est l’honneur aristocratique. C’est pour cette thèse que Porpora prend délibérément parti. Dans un aria di carattere (expression d’un sentiment), Adalgiso affirme que seul un tyran volerait ainsi un empire (Taci, oh Dio ! ch’è da Tiranno). Tourment et colère façonnent un accompagnement orchestral opposant les aigus désabusés aux graves accablés. Sur un messa di voce qui s’étire à l’infini (on imagine les spectateurs suspendus aux lèvres de l’étoile vénitienne), il supplie son père de se taire (Taci). Pour incarner le cruel dilemme qui supplicie Adalgiso, en enchaînant les vocalises décontenancées et des répétitions insistantes, Porpora recompose le texte pour évoquer les deux faces antithétiques du portrait de son père : caro amato genitor (cher et bien-aimé père) mais tropo indegno (trop indigne). Une condamnation dont il attend de lire les effets sur son visage. Une nouvelle fois, dans la seconde strophe, le texte parle le langage du corps. Dans une vocalise véhémente, il veux voir son père rougir de honte (ti vedrei dipinto in volto il rimorso, ed il rossor). Cependant, avec la reprise da capo, il ne désespère pas de l’amour paternel pour lui éviter l’indignité et le déshonneur.

Se confiant à son fidèle Asprando, Lottario se défend d’avoir du remord. Entre la vertu de son fils et le pouvoir d’attraction qu’exerce le trône, son choix est fait. Asprando le réconforte. Aujourd’hui même, grâce à son plan, il pourra se rendre maître de Guiditta et s’assoir sur le trône de Carlo. Lottario est soulagé. Dans un aria di paragone, il observe que, dans le monde végétal, les feuilles et les fleurs deviennent fragiles (Quando s’oscura il Cielo) lorsque le ciel s’obscurcit, mais ragaillardissent au soleil du matin (Ma la novella Aurora). Dans la vie, pense-t-il, il doit en être de même : la réussite succède aux revers. L’orchestre traduit en sons la définition du bonheur qu’en donne alors Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) : « l’essence du bonheur que l’on peut espérer sur la terre, consiste dans la tranquillité de l’âme et du corps » (Traité sur le Bonheur Public, traduction française, 1772). Ainsi, modelant finement des ondes paisibles, les instruments traduisent une douceur de vivre, une quiétude, une sensation délicieuse et planante. Comme dans le rêve frivole d’un libertin à la façon de Don Giovanni, analyse le Dr. Boris Kehrmann. Pour nous, un rêve dans lequel la Nature guiderait la réflexion de Lottario. D’abord, cette attendrissante berceuse qui endort les fleurs. Doucement, elles se fanent (illanguidisce il fior) puis s’endorment. Puis, dans la seconde strophe, ce réveil matin dont le tempo alerte secoue la nature assoupie. Mais c’est vers un ciel obscur (Quando s’oscura il Cielo) que nous entraîne la reprise da capo. Comme pour nous rappeler que l’âme de Lottario n’a pas encore trouvé cette douce harmonie qui la ferait vibrer au diapason d’une Nature paisible.

Afin de rendre le traître Asprando le plus méprisable possible aux yeux du public, la quatrième scène débute et s’achève par un soliloque exhibant la duplicité du personnage. Le public connaît son plan. Il n’est donc nullement dupe de la manœuvre d’Asprando lorsque celui-ci exhorte Giuditta de lui confier son fils pour qu’il échappe aux mercenaires de l’abominable Lottario. Après un air traitant des logiques de l’honneur (Adalgiso), voici une seconde aria di sentenza raisonnant sur la vertu cardinale de Prudence. Une première strophe compare deux attitudes face destin (Temer della sorte l’irato sembiante/Craignez le visage en colère du destin). L’âme constante (anima costante) réagit avec intelligence tandis que la peur saisit l’âme du lâche (anima vile). Dans quelle catégorie se place Asprando ? La seconde strophe y répond. L’amour que suscite Carlo le met en colère et son cœur bat anxieusement : mi palpita il cor avoue-t-il dans un long mélisme orienté vers les aigus. Le tempo est impétueux. Les cinglants coups d’archets accablent sa conscience. Le cœur bat au rythme du continuo. Les instruments lèvent le voile sur une âme tourmentée.

Giuditta habille Carlo en berger. Asprando la presse. Guiditta embrasse son fils et le confie à Asprando. Nouveau soliloque du traître. Il a enfin atteint mon but.

Eduige réclame de Berardo une preuve d’amour : qu’il parte au combat et revienne en vainqueur. Dans un aria di vendetta (de vengeance) aux allures martiales, celui-ci promet que, sur le champ de bataille (Per voi sul Campo armato), son bras vaincra le destin adverse. Cet air se distingue par le caractère descriptif de sa mise en musique. Le tempo est audacieux. Le cor sonne le rappel. Les violons trépignent d’impatience. Les vents exacerbent l’enthousiasme guerrier tandis que les coups d’archets préfigurent la bataille. Après cette préparation instrumentale, Porpora décrit le champ de bataille. Deux adversaires se dévisagent. D’un côté, Berardo qui, dans une vocalise véhémente, lance un défi (sfidar). De l’autre, le destin contraire dont l’orientation glacée se manifeste dans une répétition trépidante (l’avverso Fato). Pour Berardo, l’issue ne fait pas de doute. En surlignant le dernier mot de chaque vers de la seconde strophe, Porpora prédit, en filigrane, l’issue du combat : traditore (le traître), mio valore (grâce à ma valeur), cadrà (tombera). La reprise da capo nous replonge sur le champ de bataille. Là où l’exaltation grandit dans les vocalises et les sauts de note vers les aigus. Les troupes sont prêtes au combat.