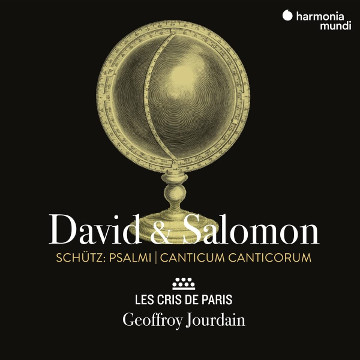

David & Salomon - Schütz

©

© Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec entretien avec Geoffroy Jourdain (français-anglais-allemand), un CD, durée totale : 73 minutes, 52 secondes. Harmonia Mundi - 2022

Compositeurs

- Heinrich Schütz (1585-1672) : David & Salomon

- Psalmi

- Canticum Canticorum

- Samuel Scheidt (1587-1654) : Paduana Dolorosa a 4 SSWV 42

Chanteurs/Interprètes

- Solistes et chœurs Les Cris de Paris :

- Sopranos : Adèle Carlier, Judith Derouin, Cécile Larroche, Marie Picaut, Amandine Trenc

- Mezzo-sopranos : Clotilde Cantau, Marielou Jacquard, Stéphanie Leclercq, Pauline Leroy

- Contre-ténors : Damien Ferrante, Evann Loget-Raymond

- Ténors : Safir Behloul, Alban Dufourt, Fabrice Foison, Constantin Goubet, Vincent Lièvre-Picard, Olivier Rault

- Barytons-basses : Virgile Ancely, Emmanuel Bouquey, Renaud Brès, Geoffroy Buffière, Sorin Andrian Dumitrascu

- Orchestre Les Cris de Paris :

- Violons : Marieke Bouche, Josèphe Cottet, Yuki Koike

- Violes de gambe : Martin Bauer, Etienne Floutier

- Violone : Françoise Enock

- Contrebasse : Elodie Peudepiece

- Flûtes : Evolène Kiener, Julien Martin

- Doulciane : Evolène Kiener

- Serpent : Patrick Wibart

- Cornets : Benjamin Bédouin, Adrien Mabire, Emmanuel Mure

- Sacqueboutes : Rémi Lécorché (alto), Abel Rohrbach (ténor), Arnaud Brétécher (basse)

- Trompette : Emmanuel Rore

- Timbales : Hervé Trovel

- Harpe : Caroline Lieby

- Théorbes : Romain Falik, Gabriel Rignol

- Guitare : Romain Falik

- Clavecin et virginal : Clément Geoffroy

- Orgue : Loris Barrucand

- Direction : Geoffroy Jourdain

Pistes

- 1.Heinrich Schütz : Alleluja ! Lobet den Herren SWV 38

- 2.Die mit Tränen säen SWV 42

- 3.Ich beschwöre euch, ihr Töchter zu Israël (Dialogus) SWV 339

- 4.Anima mea liquefacta est (prima parte) SWV 263

- 5.Adjuro vos, filiae Jerusalem (seconda parte) SWV 264

- 6.Samuel Scheidt : Paduana Dolorosa a 4 SSWV 42

- 7.Heinrich Schütz : An den Wassern zu Babel SWV 37

- 8.Warum toben die Heiden SWV 23

- 9.Ego dormio et cor meum vigilat (prima parte SWV 63)

- 10.Vulnerasti cor meum, filia charissima (seconda parte SWV 64)

- 11.O quam pulchra es, amica mea (prima parte SWV 265)

- 12.Veni de Libano, veni, amica mea (seconda parte SWV 266)

- 13.Herr, unser Herrscher SWV 27

- 14.Danket dem Herren, denn er ist freundlich SWV 45

Deux manières de louer DieuLe projet de Geoffroy Jourdain, sublimé par Les Cris de Paris, a ceci d’exceptionnel qu’il nous entraîne dans une enfilade de miroirs contrastés. Contrastes linguistiques entre l’allemand et le latin. Climats contrastés juxtaposant de lumineuses séquences jubilatoires et de pénétrantes apnées introspectives. Clair-obscur littéraire entrelaçant sensualité, tourments spirituels et louanges divines.

Pourtant, l’essentiel se concentre sur deux autres dimensions.

Ecoutons d’abord Heinrich Schütz (1585-1672). Il nous raconte comment son potentiel créatif s’est libéré sous l’effet de contraste que produisent deux rencontres marquantes au cours de ses deux séjours vénitiens.

Mais commençons par le début. Alors que rien ne semblait prédestiner ce fils d’hôtelier à la musique, il attire l’attention du landgrave Moritz von Hessen-Kassel (1572-1632) lors d’une halte qu’il fit dans sa bonne ville de Weissenfels. « La voix du dessus du jeune Heinrich Schütz lui plut tant qu’il proposa immédiatement au père d’emmener l’adolescent talentueux avec lui… et de le faire admettre dans l’un des meilleurs internats » (Martin Gregor-Dellin, Heinrich Schütz, Fayard, 1986). Après quelques refus, le père du futur compositeur finit par céder. Admis à ce qui deviendra le Collegium Mauritianum de Kassel, le jeune Schütz acquiert une excellente culture classique (langues mortes) et moderne (langues vivantes, théâtre…). En matière musicale, il est d’abord confié à un mathématicien qui y enseigne la musique avant d’apprendre la composition auprès du Kapellmeister d’alors : Georg Otto (1550-1618). Enseignement si concluant que le Kapellknabe (maîtrisien) est pressenti pour lui succéder alors qu’il n’a toujours pas décidé d’embrasser une carrière musicale. Jusqu’au jour où le landgrave « fit savoir à Heinrich que vivait alors en Italie un musicien et compositeur fort célèbre, qui commençait à se faire vieux, et lui conseilla vivement d’aller lui rendre visite, de l’écouter, et d’ « en tirer quelque chose » » (Martin Gregor-Dellin).

En 1609, Schütz s’achemine vers Venise. Une ville qui « était déjà une des capitales de la musique, la patrie d’une musique somptueuse et diverse, qui étonnait l’auditeur et le captivait », résume André Pirro (Schütz, Presses universitaires de France, 1924). La Basilica Cattedrale San Marco en constituait l’un des foyers les plus actifs. Et au cœur de ce foyer régnait un maître : son organiste principal, Giovanni Gabrieli (1557-1612). Très vite, Schütz est séduit par son style : « Par l’usage des modes le plus ingénieux, par l’harmonie chromatique la plus attachante, par la marche et par le groupement des voix, par la subtile disposition des registres et l’habile mélange des ordres différents, (Gabrieli) en arrive à donner à sa musique un coloris plein, une tendresse, une force, un éclat, une sorte de clair-obscur que l’on n’avait jamais obtenu jusque-là » résume Hugo Leichtentritt (Geschichte der Motette, 1908, cité par André Pirro). En 1613, Schütz reprend la route vers le Nord, la bague au doigt (celle que Gabrieli lui avait fait remettre juste avant de s’éteindre). Tout au long de ce premier séjour italien, il a consciencieusement recueilli les enseignements du maître. Un pédagogue auquel il rend un hommage attendri, en 1619, dans la dédicace des Psalmen Davids SWV 22 à 47. Il y déclare que sa publication contient vingt-six Teutsche Psalmen auff Italienienische Manier (Psaumes en langue allemande accommodés à la façon italienne) auxquels il a travaillé avec beaucoup d’application (mit fleiss), sous la direction von meinem lieben und in aller Welt hochberühmten Praeceptore Herren Johan Gabrieln (de mon cher et mondialement illustre précepteur sieur Giovanni Gabrieli). Plus tard, dans le propos liminaire de son premier recueil de Symphoniae sacrae SWV 257 à 276 (1629), il reconnaîtra que c’est durant son apprentissage auprès de Gabrieli qu’il a acquis les fondements de son art (die Anfangsgründe meiner Kunst). Une consécration qui n’a rien de formel car les marqueurs du style du maître italien sont aisément reconnaissables dans ses Psaumes de David. Comme dans l’irradiant Herr, unser Herrscher SWV 27 pour double chœur ou l’éblouissant Danket dem Herren, denn er ist freundlich SWV 45 couronnant triomphalement le programme de Geoffroy Jourdain.

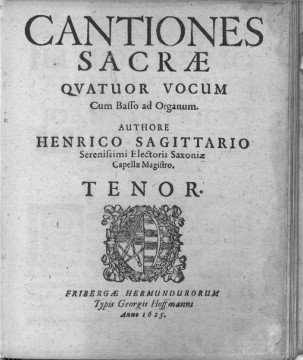

Autre temps, autre style. Aux abords de l’année 1628, Schütz a le « sentiment qu’il devait revoir et réentendre ce qui se passait en Italie, où venait de naître, disait-on, un nouveau style musical ». Il est également animé par « la nécessité de continuer à apprendre, de se comparer à l’étranger et de se renouveler constamment de l’extérieur et de l’intérieur » explique Martin Gregor-Dellin. Un autre maître s’est alors imposé à Venise : Claudio Monteverdi (1562-1643). Celui-ci étant absent lorsqu’il entre à Venise, Schütz a le temps de prendre le pouls de la vie musicale. Dans la préface de ses Symphoniae Sacrae I, il constate que « l’art de composer avait considérablement changé (stark verändert) ». Les compositeurs y « sont à la recherche d’un goût inédit (modernem Geschmack) obtenu par des chatouillements nouveaux (neuartigen Kitzel) ». Lorsqu’ils se rencontrent enfin, leurs rapports ne sont plus ceux d’un élève face à son maître. Cette fois, le compositeur allemand se préoccupe davantage de « philosophie de la musique ». Un débat fructueux s’instaure alors « sur la nécessaire évolution des langages et des styles et l’idée de modernité en musique », résume Roger Tellart dans la biographie qu’il consacre à Claudio Monteverdi (Fayard, 1997). Finalement, au terme de son séjour, le Sagittarius aura appris du Crémonais « comment « mettre la passion en musique », au gré d’un son libéré et épicé d’accords dissonants, générateurs d’émois et d’affects ». De fait, cette expérience aura marqué durablement Schütz. Il ne cessera de louer son confrère italien. Comme dans l’avis au lecteur publié dans le second recueil de ses Symphoniae Sacrae (1647). Il y reconnaît que le subtil (scharfsinnigen) Monteverdi a permis à la musique d’atteindre sa perfection ultime (entlichen Vollkommenheit). Parmi les pièces choisies par Geoffroy Jourdain, certaines sont manifestement marquées par l’empreinte de Monteverdi. Ainsi sommes-nous frappés par le cousinage des Ego dormio et cor meum vigilat produits par les deux compositeurs (duo imprimé en 1625 pour l’italien et trio SWV 63 des Cantiones Sacrae publié en 1625 par l’allemand, avant même son voyage transalpin). Et que dire du lumineux « concerto » Veni de Libano SWV 266 (Symphoniae Sacrae I) dans lequel, vivifiés par un joyeux ostinato, affleurent les affetti tandis que les instruments se hissent à l’égal des voix.

Ces esthétiques différenciées rentrent en contact avec la singularité de deux catégories de textes bibliques : les Psaumes de David et le Cantique de Salomon (dénommé également Cantique des Cantiques). La tradition les attribue à deux rois d’Israël : le père et le fils. Deux personnages auxquels l’exégèse biblique accorde un statut distinct.

Lucas Cranach, David und Bathseba, 1526 – Gemäldegalerie, Berlin

David, d’abord. L’iconographie humaniste se montre indulgente à son égard. Ainsi, selon Lucas Cranach (1472-1553), la scène érotique du bain de Bethsabée (celle qui attise le désir de David) se réduit à un pudique bain de pied en compagnie de suivantes et de courtisans. De même, en tête du Psautier de sa traduction du Das alte Testament (L’Ancien Testament) que fait imprimer Martin Luther (1483-1546), en 1523, David est représenté, composant ses psaumes, les fenêtres ouvertes, en contact direct avec Dieu (Fondation Bodmer - Le lecteur à l’œuvre). De plus, Luther lisant l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau, il lui apparaît évident que certains de ses psaumes annoncent l’arrivée d’un Messie et évoquent même certaines scènes de sa Passion (voir notamment le Psaume 22,17 dans sa traduction luthérienne). Malgré ses péchés, David sera donc célébré comme un roi prophète.

Erasme Quellin (1607-1678) : Salomon et la reine de Saba (Palais des Beaux-Arts de Lille) © RMN-GP – Hervé Lewandowski

Il en va tout autrement pour son fils Salomon. Pourtant, bien des scènes lui font mériter les qualificatifs de souverain sage, riche et pacifique. D’ailleurs, c’est à lui (et non à David) que Dieu accorde le privilège de construire le premier temple de Jérusalem. Malheureusement, la fin de sa vie s’est enlisée dans le péché : « il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines… A l’époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d’autres dieux ; et son cœur ne fut point tout entier à l’Eternel, son Dieu, comme l’avait été le cœur de David, son père » (Premier Livre des Rois 11, 3-4). Il mourra seul. Abandonné de tous. Même de Dieu.

Pour se limiter au présent enregistrement, notons que ces deux auteurs présumés produisent deux types de textes qui exercent des influences inégales sur le mouvement de la Réforme.

Commençons par les Psaumes, notamment ceux de David. Pour l’historien Henri Hauser (1866-1946), ils agissent en « puissants convertisseurs » (La naissance du protestantisme, 1940). Qu’ils s’insinuent dans la banalité du quotidien ou qu’ils enflamment l’ardeur combative, ils finissent par remplir une fonction identitaire. En témoigne, par exemple, l’exhortation que publie Catherine Zell (1497 ?-1562) dans son recueil destiné à la dévotion domestique : « Alors il faut chanter : l’apprenti ouvrier pendant son travail, la servante en faisant la vaisselle, le paysan et le vigneron en labourant la terre et la mère quand elle console son enfant qui pleure dans le berceau. Pour la louange, on a besoin des chants de prières et de catéchèse. Ce sont les psaumes ou des chants similaires qu’il faudra » (Jesu unserem säligmacher/ Jésus qui nous rend bienheureux, 1534 cité par Beat Föllmi in Le Psautier de Strasbourg, Revue d’Alsace, 2017). Si le Psaume est l’indéfectible compagnon du quotidien, il s’invite également au nombre des contributeurs aux grands événements historiques. Ainsi, le 16 novembre 1632. Un épais brouillard couvre la plaine de Lützen. Lorsqu’il se dissipe, « les escadrons suédois, resplendissant d’acier sous le pâle soleil, (étaient) alignés comme à la parade… Des rangs de l’armée protestante s’éleva, clamé par vingt mille voix, le psaume de Luther : Eine feste Burg ist unser Gott » (Hubert de Lagarde, La mort de Gustave-Adolphe, Le Figaro, 25 novembre 1932).

Pourquoi le psaume tient-il une telle place dans la spiritualité luthérienne ? Une partie de la réponse se trouve dans la préface de Luther au Psautier de Wittenberg (1528) : il exhalait des psaumes « un parfum si suave et si noble que tous les cœurs pieux (y) puisaient recueillement et force… Quant à moi, je considère qu’il n’y a jamais eu et qu’il ne pourra jamais y avoir sur la terre de livre d’exempla ou de légendes de saints plus excellent que le psautier… On y trouve toutes sortes d’enseignements et de commandements divins salutaires… Ainsi, on pourrait très bien le qualifier de petite Bible où se trouve résumé de la manière la plus belle et la plus brève tout ce qui se trouve dans la Bible entière ». Par conséquent, en puisant ses textes dans le Psautier, Schütz aromatise la nourriture spirituelle quotidienne de tout bon protestant.

A l’inverse, le Cantique des Cantiques (Canticum canticorum Salomonis) est plus difficile d’accès. Ce texte, dont le nom signifie « Poème par excellence », se présente sous la forme d’un dialogue amoureux entre un homme et une femme qui prennent à témoin une sorte de chœur. Il mêle, sur un ton parfois enflammé, passion et sensualité. Cependant, l’écriture charnelle de cette poésie amoureuse soulève la délicate question de son interprétation. Lecture littérale, symbolique ou allégorique ?

Pour les exégètes juifs, ce poème, lu à l’occasion des fêtes de la Pessah (Pâque) et récité aux jeunes mariés le jour de leurs noces, représente l’allégorie de l’amour que porte Yahvé (l’époux) à Israël (l’épouse). Les glossateurs chrétiens transposent littéralement ce schéma lorsqu’ils y voient une illustration de la relation d’amour qu’entretient le Christ avec son Eglise ou le Christ avec l’âme humaine. Plus mystique, dans La noche obscura (La nuit obscure), Jean de la Croix (1542-1591) tisse, sur ce modèle, le récit de l’évasion de l’Ame (durant une nuit spirituelle) jusqu’à son abandon dans un enlacement mutuel avec l’Aimé (Dieu). Luther, en revanche, exprime de profondes réserves à l’égard des allégories. Par exemple, dans les Propos de table consignés par ses convives, il reconnaît que « toutes les allégories étaient vaines… Maintenant j’ai renoncé à toutes ces folies, et une meilleure méthode est d’interpréter l’Ecriture par le sens naturel ; c’est là qu’il y a vie, force et doctrine » (chapitre : De l’Ecriture Sainte). Il trouvera néanmoins la clé de ce texte dans les propos de Paul aux Ephésiens (5, 21-31) : il faut aimer sa femme comme le Christ aime son Eglise. Un sens pratique auquel se soumet également Schütz lorsqu’il extrait quelques versets de ce texte biblique pour les convertir en style madrigalesque.

De cette matière biblique mise en musique par Heinrich Schütz, Geoffroy Jourdain retire quelques fils qui formeront la toile canevas sur laquelle il brodera son programme. Une toile solide et raffinée, cousue de Psaumes qui chantent les louanges divines ou consolent les âmes en peine, croisées de versets poétiques prélevés dans le plus tendre des chants d’amour.

Psaumes de David, 1619 - Frontispice (Wikipedia)

Le programme s’ouvre sur un psaume probablement destiné aux célébrations du jour de l’An. Ce resplendissant Alleluja ! Lobet den Herren (Alléluia, louez Dieu) SWV 38 pourrait également avoir orné des messes solennelles célébrées à la cour de Dresde, en lieu et place des chants d’action de grâce. En effet, il se conclut par un Alleluja et non par la doxologie (prière à la gloire de la Trinité) qui clôture traditionnellement les psaumes chantés lors des Vêpres.

Dans ce Psaume 150, Schütz met en compétition deux blocs (vocaux et instrumentaux) constitués chacun de deux ensembles avec lesquels Michael Praetorius (1571-1621) nous avait déjà familiarisé (voir notre chronique) : le Coro favorito (préfiguration du « petit chœur », regroupant les solistes les mieux formés) et la Capella (en formation de « grand chœur », destiné à donner toute sa force et sa splendeur aux tutti). Deux robustes Alleluja encadrent ce chant de louange adressé à Dieu. Sur un tempo plus sage qu’en 2016 mais avec aisance et enthousiasme, Les Cris de Paris l’acclament dans un ardent balancement polychoral.

Les quatre premiers versets précisent l’objet de ces louanges. Pour célébrer la puissance, les exploits et la grandeur de Dieu, Schütz adopte un procédé uniforme. Deux par deux, les versets sont exposés par deux solistes (d’abord le registre des dessus puis celui les voix intermédiaires) avant d’être amplifiés par le tutti. Cette formule didactique, inspirée du répons grégorien, vise la compréhension du texte par l’auditeur avant de susciter son émotion spirituelle, exalté par le tutti.

Ensuite, dans une partie plus expressive, différentes combinaisons de duos accomplissent une revue les sept instruments disponibles à l’époque de David (le nombre 7, dans la symbolique biblique, livre la clé d’entrée dans la plénitude). Comme précédemment, chaque intervention soliste est reprise en écho par les Capella réunies. Voici d’abord les Posaunen. Notons que, à l’époque de Schütz, les Posaunen désignaient les trombones modernes (ou sacqueboutes). Ceux-là même qui prêtent leurs éclats aux cornes de béliers (entendez les cors) qui sonnaient dans divers épisodes bibliques (voyez, par exemple, la chute des murs de Jéricho in Livre de Josué, 6, 13). Solidement adossés aux cuivres, les solistes font claironner un mélisme triomphal. Suivent les deux instruments que l’iconographie associe habituellement à David : les Psaltern (le psaltérion, de la famille des cithares) et les Harfen (harpes). Le motif rythmique fait scintiller les mots tandis que les solistes modulent des harmonies qui s’élèvent en vapeurs d’encens. Maintenant, les instruments installent une atmosphère festive. Le tempo évoque les Pauken (timbales) qui battent la mesure des Reigen (danses, rondes) tandis que les Saiten (cordes) et les Pfeifen (fifres) introduisent une touche populaire dans ce chant de louange. Avec les Cymbalen (cymbales), les quatre solistes réunis ferment la marche des instruments. La sonorité délicate de ces percussions antiques distille une atmosphère lumineuse tandis que les chanteurs font joliment cliqueter les voyelles de wohlklingenden (mélodieuses). Au terme de cette procession, le motet adopte soudain une tournure solennelle. Dans un unisson imposant, le chœur enjoint alles was Atem hat (tout ce qui respire) à louer Dieu. Un appel aussitôt salué par un Alleluja conclusif radieux que les accords énergiquement grattés sur la guitare prennent plaisir à euphoriser. Avant de s’éteindre dans un murmure de dévotion.

Par cette modeste touche, Geoffroy Jourdain vient d’installer une atmosphère propice à la méditation. Son sujet est exposé dans les deux derniers versets du Psaume 126/125. Ceux-là même que Johannes Brahms (1833-1897) inscrira dans la première partie de son Ein Deutsches Requiem (1868). Avec Die mit Tränen säen (Ceux qui sèment dans les larmes) SWV 42, Schütz guide la réflexion sur les thèmes de la responsabilité humaine et de la confiance en Dieu. De ce psaume, il efface délibérément les versets relatifs à la joie de la libération et à l’action de grâce pour ne retenir qu’une forme de parabole : comme le semeur, le chrétien travaille dur avec l’espoir de réaliser une bonne récolte. A l’image de Jésus qui avait semé dans les souffrances et voit croître, en retour, l’abondante moisson spirituelle que lui promet son Eglise.

Dans une forme de fondu-enchaîné, Schütz mêle le clair et l’obscur. Sur une tonalité presque funèbre (qui rappelle que ce motet a pu être chanté à l’occasion de funérailles), une courte sinfonia annonce l’ouverture du premier tableau : c’est dans les larmes que sont dispersées les semences. L’orgue, accompagné des instruments les plus graves, étire de longues plaintes sur lesquelles deux solistes déposent leur affliction. La ligne mélodique s’affaisse, puis se stabilise : il faut faire preuve de patience. Quant à l’écriture en imitation des lignes vocales, elle recherche une friction des sons pour caractériser la douleur physique et morale qu’engendre la marche de Jésus et du chrétien lorsqu’ils empruntent, chacun à leur façon, leur via dolorosa. Comme par contraste, les chœurs réverbèrent les rayons de lumière qui enchantent la période de la récolte. Sur une ligne ascendante, les voix gravissent l’échelle du bonheur. Jusqu’à ce cri d’allégresse lancé à l’unisson.

Ce même effet de contraste se reproduit dans le tableau suivant. L’écriture musicale peint remarquablement l’état psychologique du fidèle confronté aux épreuves terrestres. Il escalade d’abord, de façon alerte, une ligne mélodique stimulée par l’espoir : le départ s’effectue au gré de toniques répétitions (wir gehen hin/ nous partons). Suit un moment d’abattement. Le rythme se fige dans un douloureux unisson. La pénibilité du travail et l’incertitude du résultat pèsent sur des notes distendues tandis que le motif rythmique figure la claudication du semeur accablé. De tout le poids de l’unisson, le chœur figure l’immensité de la tâche qui revient au chrétien. Mais déjà une éclaircie annonce des temps meilleurs. Le tempo s’éveille doucement à la vue de la moisson future. Et c’est dans une joie reconnaissante et un mélisme applaudissant la beauté des épis (Garben) que se clôt ce motet catéchétique en hommage à celui qui promet la joie au bout des peines.

Pourtant, bien des tourments assaillent Schütz à la fin de la décennie 1630. La guerre de Trente Ans (1618-1648) ruine duchés et principautés qui réduisent à la portion congrue les moyens de leurs chapelles. « La situation professionnelle néfaste (de Schütz) allait non seulement provoquer le déclin et l’altération du talent que Dieu lui avait accordé, mais également le faire sombrer dans toutes sortes de misères matérielle », analyse Martin Gregor-Dellin. De plus, fin 1637, un nouveau deuil le frappe : Georg Schütz (1587 ?-1637), son frère, avocat à Leipzig, meurt prématurément. Est-ce en sa mémoire qu’il publie en 1641, dans cette ville, le Dialogus SWV 339 dans lequel l’Âme (la bien-aimée) et l’Eglise (filles de Sion) partent à la quête du Christ (le bien-aimé) ? En tout état de cause, nous changeons formellement de registre et de période.

Pour constituer son texte, Schütz réalise un montage de versets prélevés, ici ou là, dans le Cantique des Cantiques. Dans une forme proche du chant alterné grégorien, les strophes impaires (la bien-aimée) sont confiées à un trio de soprani tandis que les strophes paires (l’Eglise) sont imparties aux voix graves. L’ensemble des voix se rejoindra pour conclure.

La harpe égrène de délicats arpèges montants et descendants signifiant que le dialogue qui se noue sera de nature spirituelle. Ich beschwöre euch. Je vous en prie, se lamentent les solistes avec insistance. Comme pour souligner, par des effets d’échos qui s’amplifient jusqu’à l’unisson, le vide profond creusé par l’absence du bien-aimé. Une autre suite de répétitions circonscrit ensuite les raisons de ce vide : dass ich für Liebe krank liege (car je suis malade d’amour). Pour répondre à cet appel, l’Eglise opte pour la pédagogie catéchétique : aider l’âme, par un jeu de questions, à trouver elle-même le chemin vers la solution. La première interrogation porte sur la nature de la relation amoureuse. En quoi cet amour est-il si différent ? Parce que l’aimé est auserkorn unter vielen Tausenden (est choisi parmi des milliers : chiffres symboliques désignant à la fois le caractère unique de celui qui se distingue de la multitude), s’émerveillent les soprani. L’Eglise s’étonne, insiste et multiplie les reprises : tu es pourtant schöneste unter den Weibern (la plus belle des femmes). Elle interroge ainsi l’âme sur la solidité de sa sola fide (la foi seule de Luther) qui fait la beauté de sa relation croyante. A moins qu’il ne s’agisse ici d’une allusion à la Vierge Marie érigée en modèle d’affection. L’âme tremblante désespère pourtant: je l’ai appelé, mais il n’a pas répondu. Sais-tu seulement où il est allé, réplique l’Eglise ? Dans son jardin rempli d’arômes et de lys. En d’autres termes, le Paradis céleste selon l’iconographie l’époque, déclarent les soprani dans un passage joliment parsemé de mélismes. Enfin, dans l’unisson des solistes, l’âme et l’Eglise décident de partir ensemble à sa recherche. Finalement, cette parabole à sept voix prêche la doxa luthérienne sur le ton d’une rhétorique madrigalesque.

L’art du collage qui préside à la confection du texte précédent avait déjà été employé par Schütz dans certaines de ses Symphoniae Sacrae I publiées au lendemain de son second séjour en Italie (1629). Ainsi en est-il de son motet Anima mea liquefacta est (Mon âme a fondu) SWV 263. Trois versets du Cantique des Cantiques (dans leur version latine, donc probablement à vocation œcuménique) ont été ajustés pour célébrer la voix, le visage et les lèvres du bien-aimé. Pour les mettre en musique, le compositeur déclare à son dédicataire, le futur prince-électeur Johann Georg II de Saxe (1613-1680), avoir dépensé « beaucoup d’esprit et de force » pour s’essayer à reproduire les « chatouillements » qu’offre « le goût moderne » italien. A commencer par la sinfonia d’ouverture dans laquelle cordes et sacqueboutes tracent les courbes de la ligne mélodique qu’emprunteront bientôt les deux ténors. L’allure est cérémonieuse et les harmonies chaudes dégagent une atmosphère de sensualité. Ces sonorités à la façon vénitienne confirment que les leçons du maître Gabrieli sont toujours vivaces. Mais Schütz montre également qu’il a acquis un savoir-faire nouveau. Car, hormis l’ouverture et les ritournelles découpant le texte en séquences courtes, les instruments remplissent une nouvelle fonction. Ils prennent leurs distances avec leur vocation traditionnelle de soutien des voix pour enjoliver, par la seule vertu de leurs sons, le portrait du bien-aimé au fur et à mesure que les solistes en tracent les contours. La suite du motet s’inscrit dans le mouvement de cette nouvelle musique expressive tant elle parvient à transformer certains mots en images. Tel ce liquefacta (fondre) ondulant sur des notes dilatées pour décrire l’épanchement de l’âme lorsque le bien-aimé lui parle. Mais aussi ce dulcis (douce) souligné avec une aimable délicatesse par les chanteurs. Ou le decora (parure) porté par un mélisme si généreux qu’il en renforce l’éclat. Dans le dernier verset, la musique figurative rejoint l’univers de la spiritualité. Notamment en donnant un caractère plus lascif à l’évocation du lys (dans le Cantique, l’épouse est comparée à « un lys dans la vallée »… bien avant Balzac qui a puisé ici son inspiration) et de la myrrhe (« Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhes qui repose entre mes seins » Cantique des Cantiques, 1, 14). Ou bien, transcendant cette dimension érotique, célèbre-t-il, avec une certaine gravité, l’union mystique de l’âme et du Christ ?

Si le verset 5,8 du Cantique des Cantiques constitue le point d’entrée du motet Ich beschwöre euch SWV 339, il fournissait à lui seul, une douzaine d’années auparavant, la matière littéraire de ce languissant Adjuro vos filiae Jerusalem (Je vous prie, filles de Jérusalem) SWV 264. Un motet madrigalesque dédié au cruel mal d’amour. A tel point que deux mots seulement (amore langueo) pèsent douloureusement sur près de la moitié de la durée du récit. L’entrée instrumentale donne le ton tandis que les sacqueboutes jettent une lumière blafarde sur la profonde tristesse qui mine les amours à sens unique. Dans une délicate fusion de sons, les quatre voix des deux ténors et de deux sacqueboutes implorent, syllabe après syllabe, le secours de l’Eglise (les filles de Sion). Sur un mode proche du plain-chant, un ténor s’interroge sur le discours à tenir au bien-aimé si celui-ci finissait par être retrouvé. La réponse tient en une lamentation dont les longues tenues de notes sont déchirées par des dissonances autant que par le froissement des lignes mélodiques. Une forme de lamento qui suggère que Schütz a trempé sa plume dans l’encrier de Monteverdi.

Pour l’intermède, Geoffroy Jourdain convoque un ami cher à Schütz : Samuel Scheidt (1587-1654). Celui-ci ne fera jamais le voyage italien. Mais il avait été initié à la musique vénitienne par un expert du genre, le compositeur néerlandais Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Notre Paduana dolorosa a 4 SSWV 42 est extraite du premier recueil des Ludi musici publié par Scheidt en 1621. Les danses contenues dans ce volume ne recherchent plus, comme l’envisageait Michaël Praetorius dans son Terpsichore (1612), à animer bals et ballets (voir la chronique de notre confrère). Bien au contraire. Comme l’indique clairement le titre de son recueil (Jeux musicaux), Scheidt entendait d’abord procurer du plaisir aux instrumentistes et, par voie de conséquence, à leurs auditeurs.

Notre pavane s’enracine dans la Renaissance tardive car elle paraphrase, en partie, la Pavana dolorosa (1593) du prêtre catholique anglais, Peter Philips (1560 ?-1628). Celle-ci étant qualifiée de dolorosa pour avoir été composée en prison, alors que Philips était accusé (avant d’être blanchi) de participation à un complot contre la vie de la reine Elisabeth Ière (1533-1603). Ces origines sont particulièrement reconnaissables dans le premier et troisième mouvement. Mais cette polyphonie aux sonorités vénitiennes (cornets et sacqueboutes évoquant le style Gabrieli) y côtoie la gravité inhérente à cette danse processionnelle et le caractère dépouillé des harmonies luthériennes. Le second mouvement, en revanche, fait la part belle aux sonorités nouvelles. Celles que produisent des instruments récents, tel le violon qui congédie peu à peu la viole de gambe. L’écriture instrumentale de Scheidt façonne également des harmonies plus hardies, incrustées de chromatismes. Notons enfin que, en découpant sa pièce en trois mouvements (lent, vif, lent), Scheidt participe à la conception d’un nouveau genre musical : la sonate. Plus précisément, la sonate d’église en trois parties (sonata da chiesa). Un genre qui finira en apogée dans les compositions d’Arcangelo Corelli (1653-1713).

Du second mouvement lent de Scheidt semble éclore un nouveau Psaume de David : An den Wassern zu Babel (Au bord des fleuves de Babylone) SWV 37. Le texte originel du Psaume 137/136 (ici, dans la traduction de Luther) date de la déportation de l’élite juive à Babylone (VIème siècle avant Jésus-Christ). Se conformant à l’exégèse luthérienne, Schütz subsume le sens historique du texte (l’exil à Babylone) pour le réorienter et le faire converger avec sa Theologia cruxis (à ce propos, voir notre chronique consacrée à la Johannes Passion). Les malheurs de Jérusalem deviennent ceux de l’Eglise pécheresse tandis que la revanche annoncée sera accomplie par le Christ en croix. Au demeurant, souvenons-nous que, dans son traité relatif à La Captivité babylonienne de l’Eglise (1520), Luther soutient que l’Eglise de Rome (la nouvelle Babylone) opprime les croyants au moyen des sacrements.

La dramaturgie déployée par Schütz le conduit à projeter trois tableaux aux coloris singuliers. A l’opposé de la polyphonie triomphante de plusieurs de ses Psalmen Davids (1619), l’orgue seul accompagne cette complainte des déportés. Par ailleurs le choix de la polychoralité projette l’image d’une leçon d’instruction religieuse dispensée par le Christ à son Eglise. Il y déploie une pédagogie de la mémorisation fondée sur le principe de la répétition.

Le premier tableau est plongé dans un bain de tristesse et de nostalgie. Les exilés (comme les pécheurs) sont assis à la confluence du Tigre et de l’Euphrate. Ils laissent libre cours à leurs plaintes lorsqu’ils songent à leur patrie (innocence) perdue. Les voyelles longuement accentuées figurent les spasmes des sanglots tandis qu’un weineten (ils pleuraient) en valeurs longues déverse des larmes ruisselantes. Même les harpes suspendues aux arbres résonnent de dissonances nostalgiques. Dissonances encore plus marquées pour souligner l’antagonisme entre la joie des geôliers et l’accablement de leurs prisonniers. Particulièrement dans ce jeu de couleurs opposant la grisaille entourant Heulen (hurlement) et l’éclat que diffuse fröhlich sein (être heureux). Jusqu’à s’offusquer, par un tempo soudain déchaîné, de l’injonction qui leur est faite de chanter un chant sacré en pays païen : Lieber, singet uns ein Lied von Zion (Cher ami, chante-nous un chant de Sion).

Cette dérision creuse davantage leur désespoir. Comment peut-on chanter un cantique destiné à son Dieu (Herren Lied) pour l’amusement des impies ? Commentant son Psalter wol verteutscht (Psautier correctement traduit en allemand, 1526), Martin Bucer (1491-1551) trouvera ici une analogie avec l’attitude des ennemis de la Réforme : « C’est bien ainsi que les bourreaux et les geôliers de l’Antichrist nous demandent qu’on leur chante des psaumes sacrés ». Dans cette seconde strophe élégiaque, Schütz multiplie les chromatismes pour signifier les déchirures provoquées par la crise spirituelle dans laquelle sombrent les captifs. D’abord, ces deux lignes vocales qui s’écorchent pour rendre sensible l’épreuve de l’exil en terres étrangères (fremden Landen). Pourtant, il ne faut pas renoncer. Même au prix d’une lutte contre soi-même pour ne pas oublier Sion/ l’Eglise. Dans le cas contraire, la punition serait implacable : l’hémiplégie qui empêche de jouer de la harpe (ce que Schütz souligne par un rythme fiévreux suivi d’un silence oppressant) ou l’aphasie, lorsque la langue vient se coller au palais dans un mouvement chromatique qui oppresse le chant. En revanche, la persévérance dans la foi promet une très grande joie (mein höchste Freude sein). Une joie qui irradie d’une douce lumière la fin de ce second tableau.

Le troisième est celui de la revanche. Il est secoué par de fébriles arpèges du clavecin auxquels répond une psalmodie annonçant la proclamation de paroles prophétiques. Un passage dans la manière d’un falso-bordone (faux-bourdon) qui suggère l’image d’une assemblée en génuflexion dans l’attente de la parole sacrée. Cette fois, le continuo a été appelé en renfort pour électriser les notes de la partition. Comme le Dieu biblique se montre intraitable envers les impies, comme le Christ dans son combat à mort contre le Mal, une pulsion de destruction déchaîne l’esprit de vengeance des otages. Ils se liguent pour anéantir la mécréante Babylone. Jusqu’à fracasser ses enfants contre un rocher afin d’éteindre toute postérité (au passage, observons que, du fait de leur cruauté, Vatican II a supprimé ces derniers versets des livres liturgiques catholiques). Dans cette musique théâtrale, Schütz exprime parfaitement le déferlement de cette violence longtemps ravalée. Particulièrement le zerschmettert Sie (les fracasser) dont les chuintements ajoutent de la terreur à l’ardeur du tempo.

Signe de sa destination probable (l’office des Vêpres), le motet s’accompagne d’une célébration de la Trinité. Dans un climat apaisé et confiant en la miséricorde divine, la doxologie arbore trois styles d’écriture. D’abord, sur un mode proche de l’homophonie, le double chœur salue respectueusement chacune des personnes trinitaires. Ils alternent ensuite pour sonder les deux extrémités de l’espace temporel sur lequel elles règnent : im Anfang (au commencement) et jetzt und immerdar (maintenant et toujours). Enfin, dans une forme fuguée figurant l’infini, ils démêlent la chaîne continue de l’éternité. Avant de s’incliner dans un Amen contemplatif.

Pour les mêmes raisons, le motet Warum toben die Heiden (Pourquoi ce tumulte parmi les nations étrangères?) SWV 23 est vraisemblablement destiné à l’office des Vêpres. Dans la même veine, la traduction du Psaume 2 confirme la vision d’un Dieu de l’Ancien Testament inspirant la terreur. Elle attribue ici au roi qu’il a choisi, par la vertu de l’onction, le monopole de la violence. En substance, ce psaume soulève la question à laquelle réfléchissait longuement Luther. Notamment à la veille des troubles provoqués par la Guerre des Paysans allemands (1524-1526). Ainsi, se référant explicitement au Psaume 2, il déclare : « Il nous faut fonder solidement le droit et le glaive temporels, afin que personne ne doute qu’ils procèdent de la volonté de Dieu et de l’ordre institué par lui dans le monde » (De l’autorité temporelle et des limites dans lesquelles on lui doit obéissance, première partie, 1523). Au commencement d’une autre guerre, celle de Trente Ans, Schütz anime, par le son, ce manifeste instituant l’autorité sacrée du roi consacré par Dieu. Sans jamais oublier, par ailleurs, que cette onction le désigne comme Messie. Tout comme celui du Nouveau Testament (pour mémoire, en grec, « Christ » signifie « oint »). Ce rapprochement constitue l’un des fondements de la lecture luthérienne de l’Ancien Testament à la lumière du Nouveau.

Le Psaume s’ouvre sur une question : pourquoi ce tumulte au sein des nations étrangères (Heiden) ? Fort ingénieusement, Schütz découpe le premier verset en deux locutions : warum (pourquoi) interroge le tutti ; toben die Heiden (ce tumulte dans les nations étrangères) analyse un petit chœur dominé par les graves. Et c’est dans une implacable homophonie que le double chœur procède à la description de la conspiration des princes contre Dieu. Le coro favorito de chaque chœur exprime ensuite le point de vue de chacune des parties. D’une part, avec un léger tremblement dans les aigus et de lourdes tenues de notes s’affligeant des fers (Bande) et des cordes (Seile) maintenant les insurgés, le coro I se fait l’écho de leurs propos orgueilleux. Mais l’enchevêtrement des lignes mélodiques trahit leur caractère subversif. D’autre part, la tonalité plus céleste et plus retenue du coro II dépeint le personnage divin qui, dans un rire méprisant parfaitement imité, s’amuse de leur impertinence. Dans un même mouvement, le coro I constate la colère divine qui va frapper les impies tandis que le coro II établit un lien de filiation entre Dieu et le roi de Sion. Et c’est à l’unisson des chœurs et des instruments que l’Ancien et le Nouveau Testament se rejoignent. Au moment précis où Dieu consacre le roi avec solennité : Du bist mein Sohn, heut hab ich dich gezeugt (Tu es mon fils, aujourd’hui je l’atteste).

La suite de la notification divine est répartie entre les différents pupitres. Le coro I lui attribue les nations en héritages tandis que le tutti impose son autorité jusqu’aux confins de la terre. Enfin, le coro II, sur un tempo soudain bouillonnant faisant siffler zerschmeissen (fracasser), confirme la légitimité de l’usage de la force contre les méchants. Dans sa dernière partie, le Psaume transpose la déclaration divine sous la forme de principes d’éducation édictés à l’intention des gouvernants temporels. Instruisez-vous, claironne le tutti. Servez Dieu avec crainte, conseille le coro I. Baisez ses pieds en tremblant, enchérit le coro II. Craignez sa colère, conclut le tutti. Mais c’est dans l’explosion des couleurs d’une majesté apaisée que les voix et les instruments promettent le bonheur à celui qu’il protège. La doxologie pose le point final de cette consécration de la fonction royale. Autant l’allure est cérémonieuse pour s’incliner devant le Père et le Fils, autant l’Esprit-Saint (l’inspirateur des textes bibliques selon la théologie chrétienne), est salué avec une remarquable ferveur. Si le procédé de l’imitation exprime la durée infinie des louanges adressées à Dieu, le tutti témoigne de la solennité qui, d’éternité en éternité, a présidé à sa glorification.

L’Amen final couvre le tumulte d’un voile respectueux, laissant place aux tendres effusions de l’âme. Parmi les textes choisis par Schütz pour constituer son recueil contenant quarante Cantiones Sacrae (1625), figurent deux versets prélevés dans le Cantique des Cantiques. Chacun d’eux lui inspire un court motet.

De principautés en électorats, la guerre de Trente Ans ravage alors les terres germaniques. Ce contexte général influe au moins de deux manières sur la partition. D’abord, les moyens dévolus aux chapelles princières diminuant, ces compositions s’adressent à des effectifs réduits. Et ce n’est que contraint par son éditeur (der Verleger hat mir… den Generalbass abgedungen, confesse-t-il dans son Adresse au lecteur) qu’il y ajoute une basse continue. La contrainte est d’autant plus forte qu’il ressent le besoin de se perfectionner dans l’écriture des nouvelles façons de conduire le continuo. Ce qu’il fera à l’occasion de son second pèlerinage italien. Pour ces deux motets, Geoffroy Jourdain adopte ici la version accompagnée. Par ailleurs, le texte est exceptionnellement en latin. Notons que le choix de cette langue n’est pas fortuit. Son œcuménisme (offrant la possibilité de l’interpréter lors des cultes catholiques ou protestants) constitue le versant musical de la neutralité politique que professe Johann Georg Ier de Saxe (1585-1656) dans les conflits interreligieux en cours.

Cantiones sacrae, 1625 – Frontispice (Wikipedia)

L’image en surimpression du motet Ego dormio SWV 63 représente l’époux (le Christ) frappant à la porte de sa bien-aimée (l’âme) endormie. Dès le départ, en variant simplement le tempo, Schütz reproduit les deux états de l’assoupissement de l’âme : le sommeil profond figuré par de longues tenues de note chantées a cappella et la vigilance du cœur stimulée par une accélération rythmique soutenue par le continuo. Tout aussi figuratif, l’aperi mihi (ouvre-moi) dont l’insistance est matérialisée par une gamme chromatique qui s’active au fur et à mesure qu’elle grimpe vers les aigus. Ces coups frappés à la porte s’accompagnent d’une suite d’images poétiques idéalisant la bien-aimée. Empruntant le même mouvement ascendant, animées par un tempo souriant, ces images sont dupliquées par l’écho, comme pour évoquer les effets de miroir d’un amour partagé. Quand vient le moment de décrire la tête de l’époux plenum in rore (couverte de rosée), le ton s’abandonne à l’adoration mystique. Car, dans le lexique biblique, la rosée symbolise la bénédiction divine. C’est donc bien le Christ que Schütz entend représenter ici. Le Christ frappant à la porte de l’âme pour la réveiller et la conduire dans sa demeure céleste. Schütz personnifie cette image spirituelle en tressant, par un mouvement croisé de répétitions, les cincinni (boucles de cheveux) de l’époux. Avec d’autant plus d’attention que ces sons propres aux langues latines résonnent agréablement aux oreilles germaniques. Finalement, aussi bref soit-il, ce motet à quatre voix et basse continu parvient, à l’aide du seul langage du madrigal, à transformer un simple verset du Cantique des Cantiques (5,2) en image pieuse.

Dans la même veine, le motet Vulnerasti cor meum (Tu me fais perdre le sens) SWV 64 projette dans la sphère émotionnelle le verset 4,9 du Cantique des Cantiques. Si le motet précédent s’inscrivait plutôt dans le champ de la peinture musicale, celui-ci adopte une tournure plus analytique pour disséquer les effets de la passion en action. Ou comment la beauté de sa bien-aimée suscite l’émoi de son fiancé. Schütz traduit ce trouble des sens par un foisonnement de reprises, d’entrelacs et de chevauchements des lignes vocales. Mais également par de perçantes dissonances, de languides tenues de notes et un tempo erratique. Jusqu’à cette rupture stylistique pour décrire, par une kyrielle de mélismes expressifs, la cascade de perles ornant le cou de la fiancée. Afin de révéler l’intensité des affects, Schütz accumule les effets caractéristiques de la syntaxe madrigalesque. Encore plus élaborée que dans le motet précédent, son écriture nous semble puiser son audace dans les franges avant-gardistes de la révolution musicale italienne.

Après avoir analysé les dessous de la séduction, deux motets publiés dans ses Symphoniae Sacrae (1629) tissent maintenant un hymne à la beauté féminine. Schütz est de retour d’Italie. Prêtez l’oreille à son continuo. Il a gagné en légèreté, en générosité, en inventivité. Et, surtout, en maturité.

Dans une constellation de métaphores, le premier (Cantique des Cantiques - 4, 1-5) réalise, en quelque sorte, une forme de blason anatomique à partir duquel un duo masculin (ténor et basse) poétise le corps de la femme aimée. Schütz façonne ici un motet en rondeau hautement figuratif, comme en témoignent les combinaisons vocales successives ainsi que les procédés d’écriture qu’il emprunte à la façon nouvelle d’écrire la musique. Et si sa plume songeait aux belles vénitiennes lorsqu’il dresse ce charmant portrait musical de la beauté féminine ?

O quam tu pulchra es (Que tu es belle) s’enchante la basse en ouverture du motet SWV 265. Si le rédacteur du texte biblique entendait célébrer l’amour dans ce qu’il a de plus charnel, la musique de Schütz le marque d’une estampille à l’image de la Vierge Marie. D’emblée, cette transposition est identifiable dans la longue ligne mélodique ascendante qui ouvre le motet. Car cette gradation décline les trois dimensions de la beauté : physique (pulchra es), symbolique (columba mea : dans le bestiaire biblique, la pureté de la robe de la colombe évoque le sentiment d’innocence) et spirituelle (immaculata mea). En cela, Schütz se fait l’écho de la théologie luthérienne dans ce qui la rapproche du culte marial catholique. De fait, cette vierge immaculée a été consacrée par Luther dans l’un de ses sermons prononcé en 1515 : « Il est juste (que Marie) fût conservée sans tache, cette personne de qui le Christ prendrait chair victorieuse sur tous les péchés ». Pour insister sur ce point, Schütz fait suivre l’exposition de ce verset par un duo délicatement orné auquel succède une ritournelle instrumentale radieuse que le violon couvre d’un voile satiné.

Les vignettes poétiques s’organisent ensuite en procession. Avec un grand soin et beaucoup d’inventivité, le compositeur attribue à chacune d’elles une empreinte singulière. Les yeux étant ceux d’une colombe (oculi columbarum), c’est la tendresse qui préside à leur description. Les longs cheveux ondulent sur des mélismes d’autant plus trépidants qu’ils sont associés aux chèvres noires (greges caprarum). Si un soliste admire la blancheur de sa dentition, c’est un duo qui s’émerveille de ses lèvres écarlates. Pour peindre musicalement le cou fièrement dressé (nota : dans le monde antique, la position du cou est le révélateur du caractère), le rythme exprime la double signification donnée à la Tour de David (turris David) : à la fois imposant (à l’image de la forteresse) et victorieux (en référence aux trophées qui la garnissaient et, par extension, aux joyaux qui emperlent le cou de l’aimée). Le rythme s’alanguit enfin à l’évocation des seins semblables à des faons avant que le désir n’enflamme les voix et les instruments pour saluer, dans une dernière reprise du refrain, la beauté immuable de la femme.

André Pirro admirait ces deux symphoniae : « dans tous ces duos d’église, Schütz exprime l’amour avec la même ardeur que s’il les destinait à la scène ; et il y emploie les mêmes ressources que dans la musique d’opéra… Parfois aussi, c’est la cadence de l’orchestre qui les éveille ». Particulièrement dans le motet Veni de Libano SWV 266 qui s’ouvre sur un air de pastorale. Une pastorale qui, comme à l’opéra (réentendez celle de l’Orfeo de Monteverdi, par exemple), s’émerveille de la magnificence des riches vignobles et des cèdres parfumés du Liban. Et lorsque cet air bucolique est transposé dans le domaine spirituel, il célèbre, comme ici, la générosité divine couvrant de dons ceux qui lui sont dévoués.

D’un point de vue littéraire et musical, ce motet prolonge le précédent. Notamment dans la dimension contemplative du dernier mouvement. Lorsqu’il semble, à nouveau, porter un regard plein de dévotion sur Marie. Il s’en distingue néanmoins par deux effets de contraste. D’une part, celui que produit l’originalité de la distribution vocale. Car, bien que Schütz destine la partition à un ténor et à une basse (comme dans le motet précédent), Geoffroy Jourdain la confie à deux voix du dessus. Associées aux sonorités aiguës des violons, elles participent d’une assomption de la sonorité. Jusqu’à alimenter une sorte d’extase spirituelle. D’autre part, la tonalité plus folâtre baigne dans une lumière radieuse. En effet, battu par une basse obstinée guillerette, paré de ritournelles sémillantes, le premier mouvement invite à la réjouissance. En somme, ce motet recouvre le sacré d’un voile festif pour modeler l’image d’une foi heureuse.

Avec les deux motets conclusifs, nous en revenons au premier voyage vénitien. Choisis avec soin par Geoffroy Jourdain, chacun d’eux est emblématique d’une spécificité du style vénitien : le stylo recitativo pour le premier et les cori spezzati pour le second.

Dans sa préface aux Psalmen Davids, Schütz avertit les interprètes qu’ils seront probablement surpris par son écriture en style « récitant » (et non « récitatif » que l’on confondrait avec celui de l’opéra). Car, précise-t-il, ce style est bis Dato in Teutschland fast unbekant (jusqu’à ce jour pratiquement inconnu en Allemagne). Il croit donc nécessaire de préciser qu’il ne faut « point hâter la mesure, mais… garder le juste milieu, de telle sorte que les chanteurs puissent réciter les paroles intelligiblement, et qu’elles soient clairement perçues » (André Pirro). S’ils ne respectaient pas sa consigne, leur chant se réduirait, ironise le compositeur, à une Battaglia di Mosche, oder Fliegenkrieg (une bataille de mouches).

Consigne que Les Cris de Paris suivent magistralement dans ce Herr, unser Herrscher (Dieu, notre maître) SWV 27. Schütz aurait pu célébrer, avec éclat, l’œuvre de création de Dieu. Au contraire, il fait « réciter » à son double chœur la traduction luthérienne du Psaume 8 (nota : pour l’ouverture de sa Passion selon saint Jean, Johann Sebastian Bach n’en retiendra que l’incipit, le reste de son texte étant probablement de sa main).

Une même formule d’hommage chantée à l’unisson encadre cette prière collective : Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen (Seigneur, notre maître, qu’il est magnifique ton nom dans toutes les nations). De fait, la reprise de l’incipit en fin de psaume permet à Schütz de structurer sa composition en forme d’arche. Son sommet portant la question existentielle : qu’est-ce que l’homme (Was ist der Mensch) ?

La mise en musique du Psaume tisse une subtile alternance entre trois ensembles vocaux : un chœur dominé par les dessus (SSAT), un second où l’emportent les graves (ATBB), la réunion des deux chœurs. Souvent, nous semble-t-il, c’est le texte qui dicte son attribution à l’un de ces ensembles. Ainsi, le premier évoque-t-il le chant des enfants et le babillement (joliment figuré par un mélisme) des nourrissons. De même, traduisant la symbolique traditionnelle des voix (le Ciel pour les dessus et la Terre pour les dessous), il s’émerveille au spectacle des créatures aériennes et aquatiques (avec une charmante ondulation sur Meer). Quant au second chœur, il s’extasie à la vue des animaux domestiques et sauvages. Celui-ci prête également sa voix pour admirer les astres créés de ses doigts (deiner Finger Werk). Même si l’immensité du cosmos contraint les deux chœurs à se rejoindre pour en souligner la plénitude, avec un mélisme céleste faisant scintiller die Sterne (les étoiles).

Ce jeu subtil de combinaisons vocales prend un sens particulier au sommet de l’arche. Le tutti pose d’abord les termes de la question centrale : qu’est-ce donc que l’homme pour que Dieu s’en souvienne ? Le second chœur rappelle gravement qu’il est sous le coup d’une punition divine : pendant un moment, Dieu t’a abandonné. Mais les deux chœurs se rejoignent aussitôt pour se réjouir de la délivrance messianique en faisant miroiter la couronne du Sauveur (krönen) et admirer la profusion de la Création. Raison de plus pour rendre un hommage enthousiaste à la Trinité dans une doxologie rayonnante.

Rayonnante comme le chant d’action de grâce final. Le motet Danket dem Herren SWV 45 a probablement été composé à l’occasion du premier centenaire de la Réforme, fin octobre 1617. N’étant pas assorti d’une doxologie, il ne serait pas destiné aux Vêpres. En revanche, rien n’interdit d’imaginer que cette grande litanie d’action de grâce (Psaume 136/135) ait pu faire office de Deo gratias nach dem Essen (chant d’action de grâce à la fin du banquet), comme la qualifie l’éditeur Carus-Verlag. D’autant qu’il est aisé d’imaginer que la stricte alternance entre soli et tutti ait pu créer un exaltant effet d’entraînement entre les convives et les musiciens.

Une alternance de deux groupes polyphoniques manifestement inspirée des cori spezzati (chœurs séparés) vénitiens. Certes, ce genre est très ancien (le chant antiphonique). Le Cantique des trois jeunes gens (Ancien Testament - Daniel, 3, 51-90) en constitue sans doute l’exemple le plus couramment cité. Celui-ci nous est d’autant plus connu qu’il a inspiré à Philippe Hersant son Cantique des trois enfants dans la fournaise (édition Radio France, septembre 2021). Mais la division de l’espace dans la basilique San Marco de Venise encourage ce type de polychoralité. Notamment grâce à ses deux tribunes en vis-à-vis et les deux grands orgues installés de part et d’autre du chœur. Cette ingénieuse utilisation des particularités architecturales avait, par exemple, impressionné les quatre ambassadeurs japonais en visite à Venise, en 1585. Alors qu’Andrea Gabrieli (1533-1585) y conduisait un petit groupe de chanteurs accompagné des cornettistes et d’instrumentistes depuis la tribune, Giovanni Croce (1557-1609) dirigeait le chœur principal placé au niveau du sol, rapporte le site de la Cappella Marciana dans son article consacré au Il Cinquecento (Seizième siècle).

Dans ce même article, son rédacteur précise qu’il « existe au moins trois manières de structurer le double chœur » : la psalmodie grégorienne chantée par un chœur (il Capitolo/ le Chapitre) et la polyphonie par la Chapelle (Cappella ou le chœur principal) ; deux chœurs de même consistance chantant alternativement un verset d’un Psaume ; une forme responsoriale entre soli (solistes concertistes) et ripieni (groupe de chanteurs ou le chœur au complet). Cette dernière formule, dans laquelle excellaient les Gabrieli, est celle qu’adopte Schütz dans sa resplendissante litanie en hommage à la toute-puissance salvatrice de Dieu.

Loin de se satisfaire de l’envoûtant balancement entre les deux partenaires, il ne cesse de modifier leurs combinaisons vocales et instrumentales respectives. Ainsi, du côté des soli, la récitation des versets monte progressivement en puissance, passant du solo aux duos (alternativement constitués de dessous et de dessus), jusqu’au regroupement ultime des duos. Cette même gradation est perceptible dans l’énoncé du refrain par les ripieni. Porté d’abord par le coro favorito soutenu par l’orgue, il finit par mobiliser toute l’énergie d’une cappella vivifiée par un festival sonore saturé de cuivres et de timbales. Jusqu’au bouquet final qui dresse fièrement l’étendard de la Réforme dans un triomphant Danket dem Gott vom Himmel denn seine Güte währet ewiglich (Remerciez le Dieu du Ciel car ses bienfaits durent éternellement). Finalement, parachevées par d’habiles variations d’intensités, ces retouches ponctuelles apportées à la distribution font chatoyer ce motet, lui donnant des allures de feu d’artifice.

Le silence qui suit habituellement ces explosions de sons et de lumières nous presse à la réécoute de ce délicieux florilège des œuvres de Heinrich Schütz judicieusement dressé par Geoffroy Jourdain. Il est grisant pour les oreilles, sans cesse chatouillées par le chatoiement permanent des sons. Fascinant, il livre un ravissant concentré du génie musical d’un musicien que Gilles Cantagrel n’hésite pas à qualifier de « père fondateur, celui de qui procède l’avenir de la musique pour un siècle et demi » (De Schütz à Bach, Fayard, 2008). Pareillement captivant car, hormis ces reflets qu’il projette sur l’histoire musicale du premier baroque, il nous parle également de l’Histoire des hommes de son temps.

Ce compositeur génial est servi ici par un ensemble au meilleur de lui-même. Puissants dans les explosions sonores, Les Cris de Paris font palpiter durant les séquences plus contemplatives. De bout en bout, ils créent les conditions d’une expérience esthétique et émotionnelle mémorable. Car les voix impressionnent pour la pureté de leur expression, leur justesse et également leur sensibilité. Tandis que leur chant enchante, les instruments communiquent aux mots un supplément d’âme. Le résultat est remarquable : un unisson chamarré que seuls des talents parfaitement aiguisés peuvent façonner.

Publié le 18 juil. 2022 par Michel Boesch

©

©