Salvator Mundi - Buxtehude

© VCG Wilson/Corbis via Getty Images : Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Circa 1490-1519, huile sur bois, collection particulière

© VCG Wilson/Corbis via Getty Images : Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Circa 1490-1519, huile sur bois, collection particulière Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec livret et notice trilingue (français-anglais-allemand) de Matthias Schneider , un CD, durée totale : 72 minutes. Mirare - 2023

Compositeurs

- Dietrich Buxtehude (1637-1707)

- Salvator Mundi : cantates, chaconnes et chorals - voir pistes)

Chanteurs/Interprètes

- Ricercar Consort :

- Hanna Bayodi-Hirt, Yetzabel Arias (sopranos)

- David Sagastume (alto)

- Hugo Hymas (ténor)

- Mathias Vieweg (basse)

- Violons et violes de gambe : Sophie Gent, Augustin Lusson

- Violes de gambe : Philippe Pierlot, Anna Lachegyi, Clémence Schiltz, Mathias Ferré

- Violone : Benoît Vanden Bemden

- Harpe triple : Giovanna Pessi

- Théorbe : Daniel Zapico

- Orgue : Paul Goussot

- Trompettes : Guy Ferber, Xavier Gendreau

- Cornets : Adrien Mabire, Gawain Glenton

- Viole de gambe et direction : Philippe Pierlot

Pistes

- 1.Jesu meines Lebens Leben, BuxWV 62

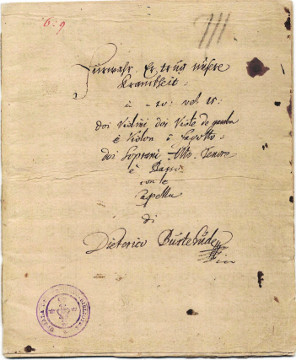

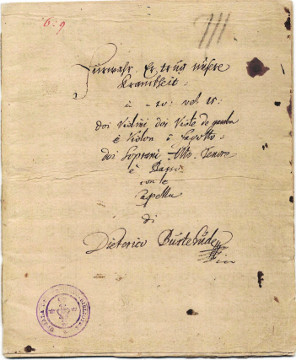

- 2.Fürwahr, er trug unsere Krankheit, BuxWV 31

- 3.Ich bin die Auferstehung und das Leben, BuxWV 44

- 4.Chaconne : Laudate pueri Dominum, BuxWV 69

- 5.Befiehl dem Engel, BuxWV 10

- 6.Chaconne : Quemadmodum desiderat cervus, BuxWV 92

- 7.Herr, ich lasse dich nicht, BuxWV 36

- 8.Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr, BuxWV 41 – Verset : Herzlich Lieb hab ich dich o Herr

- 9.Verset : Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab

- 10.Verset : Ach Herr, lass dein lieb Engelein

« Non hominibus, sed Deo » (« Non pas aux hommes, mais à Dieu », devise de Buxtehude)N’ouvrons pas encore le coffret distribué par le label Mirare (2023) et observons attentivement l’image imprimée sur sa jaquette. Son cadrage met en valeur deux mains. La main droite esquisse un geste de bénédiction ou d’enseignement. La main gauche tient une sphère transparente, symbole de domination. Nous reconnaissons les attributs du Christ probablement peint dans l’atelier de Léonard de Vinci (1452-1519) : le fameux Salvator Mundi, le Rédempteur du monde.

La notice n’explique pas le choix de l’iconographie. Cependant, nous y voyons la description métaphorique du programme enregistré. Notre hypothèse prend appui sur un passage de l’ouvrage du Père Paul Beurrier (1608-1696), le confesseur de Blaise Pascal (1623-1662) : La perpétuité de la foy et de la religion chrétienne (1680). Dans sa quarante-et-unième « homélie ou méditation », il indique « que le monde peut être considéré de deux manières ». Soit « comme le très-excellent ouvrage de Dieu », soit « comme la commune société de tous les hommes corrompus par le péché ». Le sort du Salvator Mundi est enfermé dans ce dilemme.

Que lui réserve notre « commune société » ? Pour répondre à cette question, nous sommes contraints de nous frotter au « monde de l’art globalisé où tous les coups sont permis, pourvu que les prix grimpent et que les affaires soient juteuses » (Sophie Rahal, Salvator Mundi : la stupéfiante affaire du dernier Vinci, Télérama, 28 février 2023). Livré au monde des milliardaires, le tableau « le plus cher du monde » est soustrait au regard des amateurs d’art et d’histoire. Le fruit d’une spéculation qui pourrait bien finir en comédie musicale si, un jour, le projet de Deborah Grace Winer devait se concrétiser à Broadway (Salvator Mundi ! The Musical).

Déballons maintenant le coffret. Car c’est sur le second terrain désigné par le Père Beurrier que nous entraînent Philippe Pierlot et son Ricercar Consort : celui de la spiritualité. L’antienne grégorienne Salvator Mundi, salva nos (Sauveur du monde, sauve-nous) se nourrit de deux événements historiques. Le premier fait référence à l’apparition de « la Croix glorieuse », la veille d’une bataille décisive qui, en 312, oppose l’empereur Constantin (270 ?-337) aux troupes romaines. Voici pour la posture impériale du Salvator. Le second a trait à la découverte, par l’impératrice Hélène (248 ?-330), la mère de Constantin, de la « Vraie Croix » sur laquelle le Christ aurait été crucifié. L’Eglise la considère comme l’instrument du salut de l’humanité. Voilà pour le geste de bénédiction universelle.

La rose de Luther, vers 1520

Martin Luther (1483-1546) lui-même la place au centre de son armoirie. Il s’en explique dans une lettre de 1530 adressée au poète et auteur de cantiques luthériens, Lazarus Spengler (1479-1534) : « La première chose est une croix noire, sur un cœur conservant sa couleur naturelle, pour me rappeler que c’est la foi dans le Crucifié qui nous sauve ». Les chanteurs n’en diront pas davantage : ayez confiance, car le Christ a souffert pour nous sauver. Et les instrumentistes d’ajouter : savourez d’ores et déjà nos sons qui vous offrent un avant-goût des harmonies célestes.

Finalement, les pièces inscrites au programme élaboré par Philippe Pierlot forment une passerelle entre ces deux univers. Elles nous conduisent au-delà de « la vallée des larmes ». Et avec quel talent.

De fait, le souffle vital qui anime ce disque diffuse une sensation de réconfort et d’enchantement. Vous n’y entendrez ni chœurs rugissants, ni timbales martiales. Juste la petite musique de l’émotion. D’une émotion à l’état pur. D’une émotion conservée dans une délicate ouate sonore. Mais une émotion toujours vivante, qui fait vibrer nos fibres sentimentales.

L’auteur de ces délicieux frissons : Dietrich Buxtehude (1637-1707). Les pièces inscrites au programme sont « probablement venues enrichir le fonds de la collection Düben entre 1680 et 1687 » explique la notice de Matthias Schneider. Pour leurs destinations potentielles (dévotions privées, services religieux, Abendmusiken) et leur providentiel conservateur (la collection constituée par Gustav Düben (1628 ?-1690) et conservée par l’Université suédoise d’Uppsala), nous renvoyons aux deux chroniques publiées par notre confrère Pierre Benveniste et nous-même.

Car c’est au compositeur que nous souhaitons consacrer quelques lignes. D’origine dano-germanique, il a déjà à son actif une solide expérience d’organiste lorsqu’il prend possession, le 11 avril 1668, de la tribune de l’orgue de la Marienkirche de Lübeck. A peine âgé de trente ans, il accède alors au statut de premier musicien de la ville et d’administrateur de l’église (Werkmeister) de la paroisse. Fonctions qu’il assumera sa vie durant.

Avant qu’elle ne subisse les dommages irréversibles à la suite du bombardement de la ville, le 28 mars 1942 (la nuit du dimanche des Rameaux), l’église faisait l’admiration des visiteurs. « Elégant monument gothique, surmonté de deux tours très hautes et dans lequel se trouve un bel autel et un orgue splendide », selon le Bulletin des philatélistes paru le 1er octobre 1931. « Un beau spécimen des constructions en briques » du XIVème siècle, précise Adolphe Joanne (1813-1881) dans le guide Hachette (édition 1910 – Allemagne du Nord). Quant au Mois littéraire et pittoresque (1er juillet 1916), il est impressionné par un intérieur que nous supposerons proche de celui que connut Buxtehude : « Le visiteur y est, à chaque pas, sollicité par un objet nouveau. C’est d’abord le jubé superbe, le plus curieux de toute l’Allemagne, avec son fond de boiseries peintes devant lesquelles se détachent des statues de pierre sculptée, le tout reposant sur des arceaux en ogive également ornées de statues. Puis, dans les chapelles, une profusion de retables, de diptyques, triptyques, toiles anciennes, stalles, galeries de bois sculpté, sans compter d’innombrables plaques tumulaires en marbre noir et blanc, rehaussé d’or ; il y a même trop d’ornements au gré de ceux qui jugent que la simplicité, l’austérité sont plus favorables au recueillement des temples sacrés ». Sur cette profusion d’objets, Buxtehude projette une musique dont la grammaire bien réglée façonne des sonorités d’une simplicité enchanteresse.

Carte postale : L’orgue de tribune de la Marienkirche de Lübeck (1905)

Une inspiration qu’il consacre d’abord aux deux orgues de l’église. Ici, le monumental orgue de tribune. Il est considéré comme l’un des plus grands d’Europe : 56 jeux et 4684 tuyaux répartis sur trois claviers et pédalier lorsque Buxtehude était à leur commande. « La seule église du monde possédant des tuyaux d’orgue de cette dimension et de cette époque », relève le journaliste de la revue Comoedia (26 janvier 1931) dans la brève annonçant « la semaine d’orgue à laquelle les meilleurs organistes d’Allemagne et de Scandinavie prendront part ». Plus modeste, le Totentanzorgel (l’orgue de la Danse macabre en référence à la peinture murale de Bernt Notke (1435-1509)). Ses 39 jeux animent les services funéraires, les prières et la célébration de l’Eucharistie. Sans doute le grand orgue était-il trop puissant pour assurer le continuo des petits ensemble vocaux et instrumentaux mobilisés lors des Abendmusiken. Et si c’était de ce second orgue que Buxtehude animait ses concerts spirituels ? Enfin, à la Marienkirche, il est de tradition d’interpréter le choral Nun danket alle Gott (Maintenant, remerciez tous Dieu) le soir de la Saint Sylvestre. A cette occasion, les deux orgues sont mobilisés et associés à des timbales et des cuivres. Sa cantate BuxWV 79 (qui n’est pas inscrite au programme de cet enregistrement) serait-elle en rapport avec cette tradition ?

Eminent organiste, Buxtehude est également un remarquable magicien des voix et des cordes. Son public est constitué de bourgeois qui « ont alors la réputation de mener une vie paisible et bien réglée, aux mœurs égales » (Gilles Cantagrel, Dietrich Buxtehude, Fayard, 2006). Un contemporain, le consul britannique à Amsterdam, William Carr (?- ?) trace un portrait psychologique des lübeckois de l’époque dans ses Remarks Of the Government of severall Parts of Germanie… (1688). Résumons. Jadis, ancienne capitale de la Hanse, la ville aux « dix églises paroissiales » était suffisamment puissante « pour faire la guerre au Danemark et à la Suède… Elle est maintenant extrêmement en déclin… Et la raison en était principalement le zèle inconsidéré de leur ministre luthérien qui persuada les magistrats de bannir tous les catholiques romains, les calvinistes, les juifs et tous ceux qui étaient en désaccord avec eux en matière de religion, même la compagnie anglaise ». Aujourd’hui, donc à l’époque de Buxtehude, encerclés par les Danois et Suédois, les bourgeois de Lübeck « sont si continuellement alarmés, qu’ils sont tout à fait fatigués de garder la garde et de payer les impôts… Les gens d’ici passent beaucoup de temps dans leurs églises à la dévotion, qui consiste principalement à chanter. Les femmes sont belles mais défigurées avec une sorte de robe antique ». Avant son réveil partiel au XVIIIème siècle, l’autorité des ministres protestants, l’orthodoxie luthérienne et un accès de fièvre obsidionale renforcent le caractère conservateur des bourgeois de la ville. Ils trouvent le réconfort dans la religion. De fait, souligne Peter Voss, « le négociant de l’époque moderne vit dans un univers imbibé de religiosité. Une vie dépourvue de toute forme de dévotion, dépourvue d’actes religieux tels l’assistance à la messe ou au service, à la Cène et aux prières aurait été l’équivalent d’une vie en dehors de la communauté » (Entre commerce, voyage et expérience religieuse : Nicolas Woldt, marchand lübeckois à Bordeaux au début du XVIIIème siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2007).

Les bourgeois lübeckois convergent donc vers les églises. Eglise où les attend Dietrich Buxtehude. Il va les réconforter, les rassurer, les élever vers Dieu dans des cantates dont « l’ampleur sonore, une sorte de magnificence, la netteté et l’insistance du discours musical sont les caractères distinctifs », analyse le musicologue André Pirro (1868-1943) dans la biographie qu’il consacre à Buxtehude (1911). Il y décèle une spécificité qui s’est épanouie « dans le cerveau d’un homme du Nord ». Elle reflète, poursuit-il, la psychologie de son public lübeckois : « Elle ne pouvait… être accueillie et persister que dans une ville telle que Lübeck. Buxtehude s’est révélé comme le poète spontané de la société qui l’entourait. Sa musique de cantates correspond à l’âme de cette bourgeoisie commerçante et de ces navigateurs au corps alourdi, à l’esprit précis, mais nullement spéculatif, chez qui sommeillait cependant une fantaisie tumultueuse et colorée ».

Ajoutons à cela la sensibilité du compositeur aux nouvelles formes de piété collectives théorisées, au même moment, par le théologien luthérien Philipp Jacob Spener (1635-1705). Dans sa Pia desideria (1676), celui-ci jette les bases d’un mouvement qui, plus tard, sera qualifié de « piétiste ». En termes de pratiques religieuses, cette effervescence trouve à s’exprimer dans un collegium pietatis (sorte de « groupe de prière »), explique Jean-François Labie (Le piétisme, la musique et la liturgie en Allemagne aux XVIIème et XVIIIèmes siècles in La Maison-Dieu, 1999/2). D’abord absente, la musique s’y glisse à l’initiative « des musiciens eux-mêmes qui, sans avoir une idée bien précise de la portée spirituelle de leur démarche, deviendront de leur propre chef les auxiliaires naturels de son mouvement. L’histoire des célèbres Abendmusiken de Lübeck éclaire bien le processus ». D’abord, et pour nous en tenir à l’essentiel, une audition d’orgue hebdomadaire à l’époque du prédécesseur et beau-père de Buxtehude : Franz Tunder (1614-1667). Puis, Buxtehude développe une approche plus concertante, élargit l’éventail des instruments et enrichit le répertoire vocal. « Ce qu’il offrait aux fidèles de Sainte-Marie n’était peut-être pas une « vraie » musique d’église, mais c’était à coup sûr une musique de dévotion », assure Jean-François Labie. Et de conclure : « Aucune distance spirituelle ne sépare le Leipzig où opère Spener du Lübeck de Buxtehude. Même si ce dernier ignore encore les Pia desideria et l’existence du collegium pietatis, le but recherché est le même : apporter un réconfort de tendresse aux âmes fidèles, les placer dans un climat où la prière leur deviendra naturelle ». A en juger par le résultat, ce même esprit anime l’ensemble de Philippe Pierlot dans ce florilège de cantates de Buxtehude.

Cantates. Nous avons prononcé le mot par habitude. Toutefois, au sens strict du terme, Buxtehude n’a pas composé de « cantate » qui corresponde à la définition qu’en donne, par exemple, le pasteur Erdmann Neumeister (1671-1756) dans ses Geistliche Cantaten (1705) : une succession d’airs et de récitatifs à la façon de l’opéra italien (voir notre chronique). D’ailleurs, à notre connaissance, Buxtehude n’emploie pas lui-même ce vocable pour désigner la centaine d’œuvres vocales qu’il a composé. Nous tenterons donc d’en limiter l’usage. En conséquence, parmi les huit « cantates » du programme proposé par le Ricercar Consort, nous identifions trois chaconnes, deux concerts spirituels, deux élaborations de choral et un dialogue. Bien entendu, pour des raisons essentiellement esthétiques (nous semble-t-il), le programme entrelace finement les genres. En revanche, usant de la liberté de choix conférée à l’auditeur, nous concentrerons notre écoute successivement sur chacune de ces catégories.

Johannes Voorhout (1647-1717) : Musical Company (1674) – Buxtehude jouant de la viole de gambe (à gauche du joueur de clavecin, Johann Adam Reinken (1643-1722), organiste de la Katerinenkirche de Hambourg)

Trois chaconnes (ciaconna) vocales

Gilles Cantagrel distingue, dans les œuvres vocales connues de Buxtehude, six pièces qui « suivent la stricte structure de la chaconne, sur un motif obstiné ». En s’en tenant au programme du CD, l’une d’elles, « quant à (sa) source littéraire », peut être rangée dans la catégorie des arias (Jesu meines Lebens Leben BuxWV 62). Les deux autres (Laudate pueri Dominum BuxWV 69 et Quemadmodum desiderat cervus BuxWV 92) évoquent davantage des concerts. « Mais c’est la construction en chaconne qui les distingue en premier lieu » des autres productions vocales, conclut-il.

Comment caractérisait-on la chaconne du vivant de Buxtehude ? Sébastien de Brossard (1655-1730) en esquisse une définition dans son Dictionnaire de musique (1703) : « c’est un chant composé sur une Basse obligée de quatre mesures… et qui se répète autant de fois que la Chaconne a de couplets ou de variations, c’est-à-dire de chants différents composés sur les notes de cette basse ». Il note, en particulier, que ce genre musical offre aux musiciens une grande liberté d’écriture. En les sublimant, le Ricercar Consort montre comment le génie créatif de Buxtehude s’en saisit.

Véritable concentré d’émotions, l’aria en chaconne Jesu meines Lebens Leben (Jésus, vie de ma vie) empoigne notre esprit dès la lecture du texte. Il y a une raison à cela et cette raison tient à la vie tumultueuse de son auteur, le poète Ernst Christoph Homburg (1607-1681). Il s’en explique dans la préface (Vorrede) de la première partie de ses Geistliche Lieder (Chants sacrés) publiés en 1659. Certes, concède-t-il, il est permis d’être surpris qu’un épicurien (ungeistliche Person), auteur de chansons légères, galantes et à boire, se consacre désormais à la composition d’hymnes ou de chants religieux. Une très grave maladie (Hauptkrankheit) en est la cause. Guéri, il présente son ouvrage comme une forme d’offrande votive qu’il adresse à son Rédempteur (Erlöser). Et pour communiquer avec son Sauveur, quel plus noble chemin que la musique ? En effet, poursuit-il, la musique a toujours été la voie conduisant à Dieu tout en plantant dans l’œil du Diable une épine ou un éclat acéré (Ja, die Music allezeit was Göttliches ben sich führe und dem Teufel ein spiziger Dorn und Splitter im Auge sen) ? Si le texte déborde d’émotion, c’est parce que son auteur a trempé sa plume dans d’abominables souffrances (bittern Leidens). Celle du Christ et celle du malade qu’il a été. En conséquence de quoi, il qualifie cet hymne de Dank-Lied (chant d’action de grâce).

A l’arrière-plan de son poème, le récit du traitement humiliant infligé à Jésus devant le Sanhédrin (Matthieu : 26, 64 à 67). Si, dans le cycle des Membra Jesu nostri (voir notre chronique) Buxtehude contemplait, une à une, sept parties du corps supplicié du Christ, le texte de Homburg se recueille successivement devant sept actes de torture infligées à Jésus. Dans chacune des sept strophes de huit vers, la libre paraphrase évangélique suscite une formule de gratitude répétée en forme de refrain : Tausend-, tausendmal sei dir, Liebster Jesu, Dank dafür (Mille et mille fois, cher Jésus, je t’en remercie). Ce chant de reconnaissance est augmenté d’une huitième strophe totalement dédiée à l’action de grâce. Notons que Buxtehude ne retiendra que cinq de ces huit strophes. Pour autant, le message reste clair : par son sacrifice, le Christ accomplit son œuvre rédemptrice. C’est pourquoi ce texte, une fois mis en musique, conviendra aux célébrations de la Semaine Sainte (particulièrement le Vendredi Saint). Mais également aux offices des funérailles (Sterbelied).

C’est à Werner Fabricius (1633-1679), directeur musical de la Paulinerkirche, l’église Saint Paul de l’Université de Leipzig, que l’on doit la mise en musique des textes publiés par Homburg. Dans l’édition de 1659, deux lignes vocales seulement étaient tracées : le cantus (dessus) et le bassus (basse). Buxtehude retravaille la mélodie de Fabricius, ouvre la distribution à un quatuor vocal (SATB) soutenu par un ensemble instrumental constitué de deux violons, deux altos, un violone (instrument de la famille des violes de gambe mais qui s’apparente au domaine de la contrebasse), le tout soutenu par le continuo.

La structure de la chaconne de Buxtehude est élémentaire : une sinfonia suivie d’une aria. Philippe Pierlot propose ici la seconde version que Buxtehude parachève dans les années 1680. Plus développée que la première, il l’auréole d’un Amen polyphonique resplendissant.

En choisissant la tonalité D-moll (ré mineur), Buxtehude adresse un premier message à l’auditeur. Malgré le tragique de la situation, il se dégage de sa musique une atmosphère dévote, calme avec même une certaine grandeur, une sensation agréable et paisible, pour paraphraser les caractéristiques que lui attribuera Johann Mattheson (1681-1764) dans Das neu-eröffnete Orchestre (1713).

La sinfonia instrumentale présente, nous semble-t-il, les caractéristiques d’un prélude de choral (Choralvorspiel). Avec le choral harmonisé, elle partage cette écriture verticale (comme posée sur une succession d’accords) ornée de quelques éclats contrapunctiques. Eclats que le théorbe et la harpe ajoutée au continuo par Philippe Pierlot font étinceler. L’harmonie est solidement charpentée. Le mouvement progresse quasiment sur un mode homorythmique et le battement lourd du continuo appelle l’attention sur la gravité du sujet. Si l’affliction pèse sur chaque note, de la tendresse se dégage du discours instrumental.

Les cinq strophes qui suivent sont portées par une seule et même ligne mélodique. Celle-ci repose sur un socle immuable : un ostinato dont la tranquillité obsédante finit par nous subjuguer. Cette formule mélodique est composée de huit notes (le chiffre 8 étant le symbole de la Vie Nouvelle pour les Pères de l’Eglise) répétées une quarantaine de fois (40 symbolisant les épreuves en référence aux quarante jours durant lesquels Jésus s’est livré au jeûne dans le désert). Si telle était l’idée de Buxtehude, elle exprimerait, à elle seule, la théologie de la Croix luthérienne : de l’épreuve naît la délivrance. « Après chacun de ces couplets, les instruments jouent quatre mesures d’interlude », note André Pirro. Quatre. Autre chiffre symbolique. Le chiffre de la Terre avec ses quatre points cardinaux. Mais aussi les quatre bras de la croix. En tout état de cause, leurs variations dans la continuité semblent exprimer les états successifs d’une âme qui s’éveille à la joie de la délivrance.

Une voix du dessus (S) expose le thème de la méditation : Jésus s’est sacrifié pour que le pécheur ne meure pas. Rappelons que, selon la tradition, la voix de soprano « incarne la félicité et la confiance » (Gilles Cantagrel, Symbolique et rhétorique chez Jean-Sébastien Bach, 2008). Ensuite, le discours est décliné au rythme régulier des croches. Toutefois, hormis le nom de Jésus, un passage en particulier est surligné par un chapelet de double-croches. Son texte est désespéré. Il parle de profonde détresse (tiefste Seelennot) et de grand malheur (äuserste Verderben). Pour autant, en accélérant le tempo et en l’engageant dans un mouvement ascendant, Buxtehude l’inscrit dans une dynamique de l’espérance. Espérance à laquelle répond aussitôt un chant d’action de grâce qui s’érige désormais en refrain. Le second couplet est confié à un trio (ATB). L’homorythmie, amplifiée par l’ostinato et la scansion du texte, matérialisent les coups portés au supplicié. Si le ténor et la basse s’en tiennent essentiellement à un rôle descriptif, la ligne plus tourmentée qu’incarne David Sagastume se fait le fidèle interprète d’une « âme meurtrie ». A un moment, cependant, les trois voix s’alignent parfaitement pour se prosterner devant Du gerechter Gottessohn (toi, le juste Fils de Dieu). Comme en miroir du premier couplet, le ténor (représente traditionnellement « l’homme souffrant de ses fautes ») déplore qu’un tel supplice ait été nécessaire pour sauver son âme. Une fois encore, Buxtehude surligne deux termes. Par une triple croche, l’évocation de Jésus (Dich/ Toi). Par un mouvement ascendant, le sacrifice de Jésus qui ouvre les portes du ciel (Lassen dich mit Fluch belegen/ Tu t’es laissé maudire). Quasiment à l’unisson, un trio recomposé (SAT) interroge maintenant le Christ sur ses motivations : Was hat dich dazu bewegt/ Dass du möchtest mich ergözen (Qu’est-ce qui t’a amené à vouloir me réjouir ?). Cette fois, aucun passage n’est surligné. Tout est important. L’auditeur est invité à trouver en lui-même les réponses après avoir questionné sa foi. Dans le dernier couplet d’action de grâce, vers après vers, dans un lumineux jeu d’alternance, les quatre voix et le tutti instrumental témoignent de la gratitude universelle envers le Salvator Mundi. Une gratitude réitérée dans un Amen dont l’écriture fuguée métamorphose la peine causée par la souffrance des corps en joie de la rédemption des âmes.

Le texte des deux autres chaconnes est en latin. Le premier, Laudate pueri Dominum (Louez le Seigneur, vous ses serviteurs), convertit le Psaume 113/112 en une longue prière emportée par un ostinato de huit mesures (« le plus long de toute l’œuvre de Buxtehude », signale Gilles Cantagrel). Ce motif est répété douze fois de façon identique. Si le chiffre 8 adresse sans doute un message de délivrance (comme dans la chaconne précédente), le chiffre 12 renvoie, peut-être, aux douze tribus d’Israël qui, dans le lexique chrétien, désigne le nouveau peuple de Dieu. Celui-là même qui s’exprime dans la musique de Buxtehude.

Au demeurant, le choix de la tonalité mi mineur fournit probablement une indication sur l’intention du compositeur : glorifier Dieu dans une psalmodie concertante habitée par la confiance. Prière plus intériorisée que l’éblouissante version d’Antonio Vivaldi (1678-1743) ou l’écriture foisonnante de Georg Friedrich Haendel (1685-1759).

Buxtehude se place d’emblée sur le terrain de la dévotion. Il n’oppose pas austérité et beauté. Il met la simplicité au service du recueillement. En l’occurrence, les deux voix de soprano récitent un Psaume cousu d’une seule pièce. Elles sont soutenues par un consort de violes de gambe appuyé sur le continuo.

Sur un rythme pointé évoquant une danse noble et gaie, la sinfonia installe un climat serein. Aussitôt, les deux voix tissent un laudate (louez) radieux. Au fil des versets, la première fleurit son discours de guirlandes de doubles croches quand la seconde l’amplifie et le prolonge. Dans un véritable festival contrapunctique, les lignes vocales s’enlacent, se délacent, se coalisent pour embraser l’âme de l’auditeur. Dans le même temps, les instruments ne cessent de danser de façon lancinante et tellement ensorcelante. Buxtehude leur laissant le dernier mot, leur charme continue d’opérer même après la doxologie (prière conclusive : Gloria patri et Amen).

Les lignes de chant, notamment la première, sont parsemées de mélismes. Celles-ci remplissent, nous semble-t-il, au moins trois fonctions. La première tient du figuralisme classique lorsque la vocalise projette l’image d’une multitude : omnes gentes (toutes les nations). Pour la seconde, plus suggestive, le mélisme emprunte un mouvement ascendant, dirigeant le regard vers les lieux très-hauts où habite l’Eternel (qui in altis habitat). La troisième, probablement la plus importante, active l’effet puissant de la louange. Un effet que produit la prière, comme l’indique Martin Luther dans son Deutscher Katechismus (connu sous le qualificatif de « Grand catéchisme ») de 1541 : « Nous devrions… avoir sans cesse à la bouche le saint nom, pour faire tort au diable afin qu’il ne puisse nous faire du mal, comme il l’aimerait » (Le Deuxième Commandement). Buxtehude traduit à merveille les effets psychologiques de la prière et le plaisir qu’elle procure dans les modulations enjouées exaltant laudate (louez), laudabile (digne de louange) et laetantem (joyeuse). Effet d’autant plus fameux que les timbres et la délicatesse du chant de Hanna Bayodi-Hirt et de Yetzabel Arias s’ajustent à merveille.

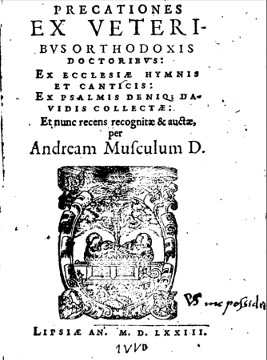

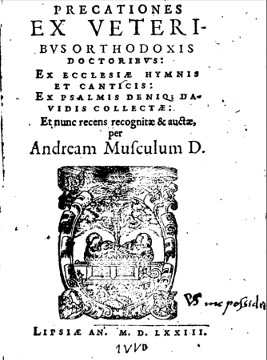

Andreas Musculus – Precationes ex veteribus orthodoxis doctoribus, 1553

Avec la dernière chaconne enregistrée, nous quittons le mode mineur pour entrer dans celui de fa majeur (F-Dur). Une tonalité « capable d’exprimer les plus beaux sentiments du monde », dira Mattheson. De fait, quoi de plus beau que le désir de paraître devant Dieu pour y étancher sa soif de spiritualité ? Les premières paroles l’expriment sur un mode allégorique : Quemadmodum desiderat cervus : « Comme le cerf réclame de l’eau fraîche, ainsi mon âme, ô Dieu, crie vers toi » (dans la traduction de Luther).

L’auteur du livret est inconnu. Pour le composer, celui-ci agrège trois sources. En ouverture, les deux premiers versets du Psaume 42/41. La suite du texte est empruntée à Andreas Musculus (1511-1581). Dans son recueil d’hymnes et de méditations Precationes ex veteribus orthodoxis doctoribus (Prières des anciens docteurs de l’Eglise animés par la vraie foi), le théologien luthérien consacre le chapitre XVI aux Formulae precandi pro vita aeterna (formules pour prier pour la vie éternelle). Il y médite notamment le chapitre 36 des Soliloques d’Augustin d’Hippone (354-430). Le librettiste de Buxtehude paraphrase assez fidèlement cette réflexion tout en interpolant le vingt-quatrième verset du Psaume 118/117.

Venons-en aux composants de sa musique. Après le duo de soprani du Laudate pueri Dominum, Buxtehude opte pour une monodie qu’il confie à un ténor. Plus précisément, à un trio constitué d’une voix dialoguant avec deux violons sur un terrain solidement pavé par un ostinato. En l’occurrence, deux mesures que répète le continuo à soixante-quatre reprises.

Des trois chaconnes enregistrées, celle-ci est certainement la plus italienne. Déjà en juin 1676, l’aria Jesu dulcis memoria (Douce mémoire de Jésus) BuxWV 56, révélait son excellente maîtrise du nouveau style transalpin. Notamment « dans son lyrisme très expressif et le dialogue avec les instruments, des motifs passant des violons aux voix », analyse Gilles Cantagrel. Dans ce superbe Quemadmodum desiderat cervus, Buxtehude réemploie le même patron. Mais pour faire briller bien davantage son écriture figurative. Pas de doute : il parle couramment le langage des vocalises. Créant un imagier sonore pour les mots-clés de la poésie lorsqu’il dépeint le ruissellement de l’eau vive (fontes aquarum ou O fons/ O source), fait goûter à la douceur de l’eau (dulcedinis) ou communique l’agréable sensation de satiété (satia me). Autre exemple. C’est avec une même note répétée qu’il figure l’expectative : le besoin de boire (sitio/ j’ai soif) ou l’attente d’une réponse : quando veniam et apparebo (quand viendrai-je et apparaîtrai-je devant toi).

Pourtant, c’est dans la manière dont il conduit son discours que s’exprime sa théologie. Dans le chapitre sur lequel se penche Musculus, que dit précisément saint Augustin ? « Nous sommes composés de deux moitiés, l’une du Ciel et l’autre de la Terre ; le corps qui se corrompt, appesantit l’âme. Et partant, mon Esprit…, lassé de ses longues courses…, a faim et soif… Seigneur… qui êtes le grand Maître d’Hôtel de toute la Nature, … refaites les forces de ce fatigué. » (R.P. René de Ceriziers (1603-1662), Les Soliloques, le Manuel et les Méditations de saint Augustin, 1639). Le discours de Buxtehude dit tout cela en musique. Il trace un chemin de transsubstantiation du désir corporel (desiderat) en félicité céleste (felicitas). En termes allégoriques, le désir du cerf de boire se transforme en soif d’absolu pour l’homme. A l’évidence, le terme felicitas est essentiel. Au point de l’assortir inopinément d’une altération (un bémol dans une tonalité majeure), comme s’il voulait appeler sur lui l’attention de l’auditeur. Pour passer d’un état à l’autre, le texte et la musique fournissent le viatique : la prière. Dans son Grand catéchisme, Luther avait insisté : « Rien n’est aussi nécessaire que de rebattre sans cesse les oreilles de Dieu », professait-il. Aussi, d’interjections (Ô) en interpellations (Sitio/ J’ai soif), Buxtehude veut attirer le regard divin. Puis, de célébrations (Trinitatis unitas) en exaltations (Exultemus et laetemur in ea/ Réjouissons-nous et exaltons-nous en lui), il magnifie la bienheureuse vision de la divinité (Deitatis beata visio). Enfin, en attendant de pouvoir goûter à la felicitas céleste, il exprime la joie terrestre (gaudium) par des nuées de vocalises luxuriantes.

Remarquable est son écriture. Au fil de ce changement d’état, les vocalises se multiplient, les violons gagnent en vivacité tandis que le continuo monte en tension. Remarquable est l’interprétation de Hugo Hymas. Phrasés, rubans de vocalises et intonations nous enivrent. A l’image de l’eau vive, sa voix si fraîche nous altère jusqu’à nous plonger dans un état de béatitude. Remarquable est le résultat d’ensemble qui transforme la poésie des mots en une exaltante symphonie de sons et de couleurs.

Les concerts (concerto) spirituels

Dans la biographie qu’il consacre à Buxtehude, Gilles Cantagrel « compte 27 concerts dans son œuvre vocale, même si les frontières ne sont pas toujours bien délimitées entre aria et concert ». Car, ajoute-t-il, « c’est bien le propre du musicien de ne pas se laisser enfermer dans des formules… toutes faites ».

Comment caractérise-t-il le « concert » ? Par « son écriture contrapunctique, et le recours à des textes en prose, sans structure strophique, empruntés à la Bible, et en particulier aux Psaumes ». Deux pièces interprétées par le Ricercar Consort correspondent à ces caractéristiques : Fürwahr, er trug unsere Krankheit BuxWV 31 et Ich bin die Auferstehung BuxWV 44.

Fürwahr, er trug unsere Krankheit, manuscrit holographique (entre 1650 et 1699). Bibliothèque universitaire d’Uppsala

C’est Isaïe (53, 4-5) qui fournit le matériau littéraire de Fürwahr, er trug unsere Krankheit (En vérité, il portait nos souffrances). Dans son quatrième chant, le Serviteur de Yahvé prend sur lui les péchés du peuple d’Israël exilé à Babylone. Plus tard, l’Eglise y verra une préfiguration du Christ et inscrira le texte dans la liturgie du Vendredi Saint.

L’écriture de Buxtehude participe, nous semble-t-il, de la construction d’une identité musicale allemande réagissant au goût italien qui imprègne alors les cours princières. Voyons pourquoi. Sur le même texte, Melchior Franck (1579-1639) avait réglé sa partition sur la musique polyphonique vénitienne. Certes, il n’a pas réalisé le voyage initiatique en Italie. Mais il en apprit la grammaire auprès de son maître, Hans Leo Hassler (1564-1612), lui-même disciple d’Andrea Gabrieli (1533-1585). Le motet pour quatre voix a cappella de Franck est publié en 1623 dans le recueil Gemmulae evangeliorum musicae. Neues geistliches musicalisches Werklein (Joyaux de la musique évangélique. Nouveau petit recueil de musiques sacrées). Il le destine explicitement aux célébrations du dimanche des Rameaux (Dominica Palmarum). Buxtehude retravaille sa partition. Cependant, en développant une rhétorique destinée à cinq voix (2 S,A,T,B) et cinq instruments (2 violons, 2 violes de gambe et un violone) soutenus par le continuo, il transforme la polyphonie de Franck en « un chef d’œuvre d’expression dramatique » (Gilles Cantagrel). Réalisant, par la même occasion, une synthèse spécifiquement allemande des influences italienne (surtout la partie instrumentale dominée par les cordes) et luthérienne (l’attention portée au texte et l’absence de passage virtuose). Une « réunion des goûts » éclairée ici par la tonalité en C-moll (Ut mineur). Tonalité dont Mattheson soulignera, à la fois, le caractère extrêmement charmant et pourtant empreint de tristesse.

Une tristesse profonde que répand d’emblée une sinfonia s’étirant sur 24 mesures (deux seulement pour le Quemadmodum). Les croches frissonnent et se lamentent. Le rythme suffoque sous l’effet des silences qui le brisent. Le souffle est court et des larmes chromatiques s’écoulent des violons. Les nuances brusques et changeantes suggèrent une atmosphère instable. Pourquoi ? Buxtehude va endosser l’habit du pédagogue pour prodiguer une leçon de catéchisme. Il développera, dans la langue de la musique, l’une des composantes de la théologie de la croix. Celle dans laquelle Luther oppose la Loi (la tradition) et la Foi (en Christ crucifié).

D’abord, voici le temps de la prise de conscience. Avec gravité, la basse avertit avec insistance : Fürwahr (en vérité). Il prévient ainsi que, en chargeant le Serviteur de tous nos maux, nous nous sommes trompés sur le sens à donner à son sacrifice. Pour que cette admonestation n’échappe à personne, il la redouble, toujours en alternance avec les cordes qui acquiescent. De quelle nature sont ces maux ? Par la répétition et une vocalise ascendante puis syncopée, il figure d’abord le caractère fiévreux de unsere Krankheit (nos souffrances). Ensuite, par une harmonie qui s’étiole, il matérialise la tension chronique provoquée par nos douleurs (unsere Schmertzen). Changement de rythme et de style. Accompagnées du seul continuo, deux soprani accueillent le propos avec circonspection : jusque-là, nous pensions que le Serviteur avait été frappé et humilié par Dieu. Buxtehude explore leur doute : quasi-homophonie pour fixer les termes de la réflexion ; puis écriture en imitation pour figurer les interminables débats d’exégètes sur le sujet ; enfin, salves de croches faisant flotter l’incertitude qui en résulte. En filigrane, selon la pratique des piétistes germaniques, une méditation contemple les sévices infligés (geschlagen/ battu et gemartert/ martyrisé, d’abord mis en relief par chaque ligne de chant avant d’être superposés). La basse réitère son avertissement : c’est de nos propres forfaits que le Serviteur était chargé. Pour donner une audience universelle à ce questionnement, un trio (ATB), puis le tutti en conclusion de cette première partie, s’approprient la partie initiée par les soprani. Le texte est cependant dédoublé. Afin de ménager un espace à la méditation, une ritournelle pensive se glisse entre ce qu’enseigne la tradition (Wir aber hielten ihn für den, der geplaget/ mais nous, nous l’estimions châtié) et l’image du serviteur souffrant (und von Gott geschlagen und gemartert wäre/ et frappé par Dieu et humilié). Dans son manuscrit autographe, Buxtehude demande explicitement aux deux violes de gambe de jouer leur partie in tremulo. Tremblement de l’âme qui doute ou de celle qui compatit ?

Manuscrit holographique : Wir aber hielten ihn…

Les quatre versets suivants ouvrent un espace à l’espérance. Sur un continuo battant sa coulpe, presque dans un cri, une soprano s’indigne : un innocent a souffert pour des forfaits que nous avons commis. La ligne de chant est déchirée par des dissonances, tourmentée par la culpabilité. Cependant, le tutti tente de se justifier. Il reprend et répète une formule énoncée dans la première partie : la Loi nous avait pourtant enseigné qu’il était frappé par Dieu. Le tempo est fiévreux. L’écriture en imitation illustre le désarroi d’une foule. Peut-être celle qui, au nom de la tradition, réclamait la mort du Christ. Dans un spectaculaire saut de neuvième qui fait tressaillir le grave de la harpe, la basse met un terme au débat. Elle proclame que le châtiment (die Straf’) pèse désormais sur le serviteur. Mettant ainsi un terme au doute. Buxtehude emploie ici un intervalle assez exceptionnel. Dans la tradition musicale allemande, celui-ci évoque généralement des sentiments violents. Johann Sebastian Bach (1685-1750) en fera également usage « dans des dessins décrivant la douleur du péché (ou) l’angoisse du remord » (Michel Brenet, Dictionnaire pratique et historique de la musique, article « Saut », 1926). L’annonce du châtiment libère aussitôt l’espoir. Dans une quasi-homophonie, le tempo du tutti exprime le soulagement (auf dass wir Frieden hätten). Basse et tutti se rejoignent pour dévoiler la pierre angulaire de la théologie de la croix : c’est au sacrifice du Christ que le chrétien doit son salut. En réponse, une péroraison fuguée exalte la promesse d’une vie nouvelle. Une perspective que Buxtehude salue d’un Soli Deo Gloria (A Dieu seul la gloire) qu’il appose au bas de sa partition.

De toutes les pièces enregistrées, Ich bin die Auferstehung und das Leben BuxWV 44 est probablement la seule qui appartienne, de façon quasi certaine, au cycle des Abendmusiken (soirées musicales). Les autres étant, plus probablement, associées à diverses célébrations liturgiques.

Buxtehude n’a pas été le premier à mettre en musique ces deux versets de l’évangéliste (Jean, 11, 25-26). Comparée, par exemple, à la très introspective version de Heinrich Schütz (SWV 464) composée, il est vrai, pour les funérailles d’un ami d’enfance, et celle, bien plus riante (SSWV 547), de Samuel Scheidt (1587-1654), le concert de Buxtehude s’inscrit dans le registre de la majesté. Aussi convoque-t-il un ensemble instrumental digne des jours de fête : deux violons, deux altos, un basson, deux cornets, deux trompettes, le tout soutenu par le continuo. Instrumentarium qui inspire à André Pirro l’image suivante : il voit se dresser « les quatre colonnes qui retiennent les lignes de chant ». En l’occurrence, les cordes, cornets, trompettes et continuo. Notant, au passage, que le basson « est, presque sans arrêt, l’auxiliaire du continuo ». Mais il n’y a pas de basson dans la version de Philippe Pierlot. Gilles Cantagrel tente d’imaginer la scénographie : « Les multiples sections de cette page établissent un dialogue entre la voix et les groupes d’instruments, que l’on entendrait bien de part et d’autre de la tribune centrale, sur des tribunes latérales. Une telle disposition est d’autant plus plausible que l’instrumentarium n’est jamais utilisé au complet, ce qui permet, par exemple, aux deux violonistes de poser leurs instruments pour prendre les cornets, ou aux deux altistes de prendre les trompettes ».

Le concert ne s’ouvre pas sur une sinfonia classique tant l’entrée instrumentale présente l’allure d’un Choralvorspiel. Un court prélude qui débute par des pointillés (couples de noires séparés par des silences) avant de s’engager sur une paisible gamme descendante. Comme si Buxtehude résumait le chapitre qui précède. Non pas celui de la mort du Christ sur la croix car ce concert spirituel n’évoque pas la résurrection (Auferstehung) du Christ. Mais celle de Lazare. Et, par extension, celle du pécheur qui meurt avant de renaître à une vie nouvelle. L’ouverture instrumentale confiée aux cordes pourrait donc représenter l’agonie de Lazare et son ensevelissement. Quelques jours avant que Jésus ne réponde à la supplication de Marthe, la sœur de Lazare.

Le texte évangélique traverse trois plans sonores baignant dans une tonalité en C-dur (Ut majeur). Si Mattheson déconseillera l’usage de cette tonalité dans un contexte de Rejouissancen, il note cependant que heutiges Tages dienet er einer Armee zur Aufmunterung (de nos jours, cette tonalité sert à remonter le moral d’une armée), particulièrement lorsqu’elle recourt aux trompettes, cornets et hautbois. De toute évidence, Buxtehude avait perçu son potentiel mobilisateur.

D’abord, la consécration du Christ « triomphant de la mort et du péché ». Portée par les cornets et les trompettes, la Vox Christi (la basse) proclame : Ich bin die Auferstehung und das Leben (je suis la résurrection et la vie). Le chant est constamment disposé sur des lignes ascendantes. Lustré par les cornets, réverbéré par les trompettes, le discours résonne comme un chant de victoire. Dans une ritournelle exubérante, les deux cornets cabriolent. Enfin, sur le ton assuré de la prédication, Mathias Vieweg annonce avec solennité la promesse divine : Wer an mich gläubet, der wird leben (celui qui croit en moi vivra).

Maintenant, Buxtehude se fait peintre. Peintre des mouvements de l’âme. De l’âme de l’homme de foi qui doit mener son propre combat contre le péché. L’atmosphère est d’abord paisible. La harpe égrène nonchalamment quelques notes tandis que la voix, dans un style proche d’un récitatif, promet la vie ob er gleich stürbe (quand même il serait mort). Pourtant, cette vie se gagne au prix d’un combat. D’un combat qui bouleverse l’âme. C’est aux cordes seules que Buxtehude confie le soin de comparer les états successifs qu’elle traverse. De brèves sections aux nuances extrêmes (presto et adagio) s’entrechoquent dans un saisissant jeu de contrastes violents. Ici, les cordes s’assoupissent. Soudain, elles sont prises de convulsions. Le combat contre la mort s’achève par le triomphe de la foi.

Aussitôt, sur un rythme enjoué, en subtil orfèvre des sons, Mathias Vieweg proclame la promesse du Christ. Une formulation que Buxtehude segmente puis recompose avec un sens aigu de la pédagogie catéchétique. Suivons le cours de son discours. D’abord, il fragmente le texte en deux parties. En répétant distinctement ces deux membres de phrase, il parle à la raison ; par la ritournelle qui leur est systématiquement associée, il s’adresse à l’émotion ; en rétablissant la phrase et en la répétant, il façonne la mémoire. De fait, la voix énonce d’abord les conditions préalables (croire et vivre en suivant les enseignements du Christ) avant de déployer la promesse (la vie éternelle). Dans le même temps, les instruments remplissent leurs fonctions. Les cordes nous initiant aux harmonies célestes. Les trompettes proclamant la défaite de la mort. La victoire est totale. Toute à sa joie, la basse entonne un Alleluia euphorique tandis que les cornets, vite rejoints par les trompettes, apportent une touche de solennité à ce majestueux hymne à l’espérance.

L’élaboration sur choral

Gilles Cantagrel avertit : dans le domaine vocal, « contrairement à ce que fera Bach, Buxtehude ne traite pas beaucoup les motifs de choral que chante l’assemblée ». Sur les seize pièces qui relèvent de cette catégorie, deux d’entre elles sont inscrites au programme de l’enregistrement : Befiehl dem Engel BuxWV 10 et Herzlich lieb hab ich dich, o Herr BuxWV 41. Dans ce genre particulier, précise Gilles Cantagrel, « la parole a pour fonction d’énoncer un texte, et celui-ci doit être compris de tous ».

Befiehl dem Engel, partie Soprano, manuscrit. Bibliothèque universitaire d’Uppsala (entre 1650 et 1699)

Pour augmenter ses chances d’être entendu, pourquoi ne pas consulter le grand livre de la mémoire collective ? Ainsi procède Buxtehude lorsqu’il façonne Befiehl dem Engel, dass er komm (Ordonne à ton ange de venir) en vue de son exécution lors d’une célébration de la Saint Michel. De plus d’une façon, son texte et sa mélodie plongent leurs racines dans différentes couches culturelles. Commençons par le texte. Il emprunte au poète humaniste et réformateur Erasmus Alberus (vers 1500-1533) la sixième et septième strophe de son Christ, der du bist der helle Tag (Christ, tu es le jour radieux). Proche collaborateur de Luther, son poème apparaît, en 1536, dans le recueil Morgengeseng fur die Kinder (Chants du matin pour les enfants). Si l’on se réfère à l’archéologie du texte proposée par le site Bach Cantatas Website, Alberus aurait pris appui sur l’hymne latin Te lucis ante terminum (Avant que s’achève ce jour) attribué au père du chant d’église, Ambroise de Milan (333-397). La mélodie, elle aussi, parcourt les siècles. L’historien et compositeur d’hymnes Cyriakus Spangenberg (1528-1604) publie la mélodie du Christ, der du bist der helle Tag en 1568, dans son Christlichs Liederbüchlein (Petit recueil de chants chrétiens). Toujours d’après le site consacré aux cantates de Bach, ce fils d’un camarade d’étude de Luther aurait retravaillé une mélodie chantée, au VIème siècle, lors des complies de Carême : Christe qui lux es et dies (Ô Christ qui est la lumière et le jour). En 1649, Johann Crüger (1598-1662) insère la mélodie de ce choral dans ses Geistliche Kirchen-Melodien (Mélodie sacrée pour l’église). Il y harmonise, pour quatre voix mixtes et continuo, la ligne mélodique de Spangenberg.

Buxtehude dégrafe l’austère prosodie du choral et l’agrémente d’ornements. Par ailleurs, il ouvre trois lignes instrumentales supplémentaires. Ajoutant au continuo un violone, afin de doubler la ligne de basse, ainsi que deux violons (con due vel piu Violini/ avec deux voire plus de violons, note-t-il sur sa partition) auxquels il confie le rôle d’intermédiaires célestes des voix. Par le subtil jeu des coloris qui en résulte, il créé les conditions d’un dialogue entre les humains (continuo et violone) et les anges (violons).

De fait, dès la première mesure de l’entrée instrumentale, les violons gazouillent tandis que les basses cheminent à pas lourds et réguliers. Dans un langage chamarré, les premiers conversent jovialement, indifférents au sort des seconds. Jusqu’à l’entrée du quatuor vocal implorant le ciel d’envoyer sur terre des anges protecteurs. Notons que c’est dans le même esprit que Luther conclut la prière du matin et du soir dont il confectionne le texte à l’intention des pères de famille : « Que ton saint ange m’assiste, afin que l’Ennemi n’ait aucun pouvoir sur moi » (Le Petit catéchisme de Luther, 1529).

D’abord, le thème du choral est encore reconnaissable. Il se dilue ensuite dans des développements contrapunctiques de plus en plus savants. Une suite de variations qui font écho à l’habileté de l’organiste d’improviser sur le thème d’un choral.

La rhétorique de Buxtehude mérite également notre attention. Car le compositeur y dissimule plusieurs messages. D’abord, dans la première strophe, nous sommes frappés par la répétition, trois fois de suite, de plusieurs fragments de phrases. Ce nombre de reprises semble désigner le destinataire de l’appel : la Trinité. D’ailleurs, la seconde strophe en apportera la confirmation (du Heilige Dreifaltigkeit). Ensuite, chaque partie de texte répétée prend la forme d’un cliché expressif. Ainsi, pour Dass er komm (qu’il vienne), la texture est homophonique, comme pour symboliser la communauté des implorants. En revanche, und uns bewach (pour nous protéger) est chanté par le soprano et le ténor tandis que l’alto et la basse interviennent uniquement pour accentuer bewach. L’intention étant probablement d’affirmer le pouvoir protecteur de l’ange gardien. Après l’unisson faisant allégeance à la divinité (dein Eigentum/ nous qui sommes à toi), les triples reprises reprennent. Elles isolent, cette fois, deux expressions insistant sur l’urgence de l’aide et la gravité du danger. Ainsi, Gib uns (donne-nous) est brisé par des silences angoissés tandis que vorm Satan (de Satan) est chargé d’altérations pour exprimer la frayeur provoquée par le démon. Enfin, Buxtehude nous convertit aux effets de la protection des anges par un haben Ruh (que nous soyons tranquilles) qui se prolonge dans d’apaisantes ondulations vocales.

Par la magie de l’interprétation, une longue ritournelle instrumentale nous entraîne dans cette transition lente caractéristique de l’endormissement. Les anges secourables sont à pied d’œuvre. La seconde strophe peut légitimement emprunter à la berceuse ses principales vertus. Une tonalité la mineur (A-moll) qui invite au sommeil, comme le confirmera Mattheson. Un texte lénifiant : nous nous endormirons sous l’aile protectrice des anges. Un tempo calme et paisible. Une mélodie tendre et aimante. Une harmonie de laquelle s’échappent à peine quelques étincelles auréolant les anges (Engel). Puis vient l’hommage à la Trinité : « les trois personnes de la divinité auxquelles se rapporte tout ce que nous croyons », précise Luther dans son Grand Catéchisme (1529). Aussi cet hommage est-il paré de sobres ornements avant d’être emporté vers le ciel par les violons. Notons également cette voluptueuse arabesque étirant Ewigkeit (l’éternité) et interrogeons-nous sur les répétitions de ce terme. Leur nombre forme, en quelque sorte, une équation : 2+2+1. Le symbole, pensons-nous, de l’union de l’âme en la Trinité. D’abord, deux fois deux reprises (2 symbolisant, à cette époque, le dialogue entre la vie terrestre et l’au-delà). Puis, le mot isolé (le chiffre 1 évoquant la source unique de laquelle tout vient et vers laquelle tout converge). Au demeurant, ces trois séries de reprises forment le chiffre trinitaire. Finalement, l’âme est accueillie dans la demeure de Dieu. Elle peut s’abandonner à un repos pour l’éternité. Et chanter, avec les anges, un Amen fugué aux accents jubilatoires.

Et de repos céleste, il va encore en être question dans Herzlich lieb hab ich Dich, o Herr (Je t’aime de tout cœur, ô Seigneur). Souvent utilisé pour des funérailles (surtout la troisième strophe), son texte se range habituellement dans la catégorie des Sterbelieder (chants d’adieu à un mourant). Il figure également dans les favoris pour les prières du soir. Les trois strophes de ce développement sur choral constituent, en quelque sorte, un triptyque dressé en l’honneur du Salvator Mundi. « Il chante la totale confiance que le chrétien met dans le Christ et l’attente d’une résurrection bienheureuse », résume Gilles Cantagrel.

Son auteur, Martin Schalling (1532-1608) est l’un des élèves préférés de Philippe Mélanchton (1497-1560), ami et proche collaborateur de Luther. Schalling rédige son poème en 1569 alors qu’il exerce les fonctions de diacre à Amberg (Bavière). Selon Alfred Eckert, dans l’article qu’il lui consacre dans la revue Zeitschrift für bayrische Kirchengeschichte (1969), il s’agirait de la prière de conclusion du sermon qu’il prononça « le jour de la Visitation de Marie » (2 juillet 1569). Schalling confie ensuite à l’organiste de la ville, Matthias Gastritz (1530 ?-1596), le soin de revêtir son texte d’une mélodie. Finalement, l’organiste de la cathédrale et de l’église Saint Thomas de Strasbourg, Bernhard Schmid (1535 ?-1592), donnera sa forme définitive à ce poème devenu hymne luthérien. Version qu’il publie, en 1577, dans le recueil Zwey Bücher einer Newes Künstlichen tablatur auf Orgel und Instrument (Deux livres pour une nouvelle harmonique artificielle dans la tablature pour l’orgue et instrument). Et pour cause. Elle renferme un tel potentiel apaisant qu’un certain Simon Pauli (« auteur allemand », sans plus de détail sur l’identité et l’époque) « raconte, au sujet de ce cantique, l’anecdote suivante : Un honorable et pieux bourgeois de Lübeck, sur son lit de mort, pria sa femme de faire venir les musiciens de sa paroisse pour lui jouer son cantique favori. Les artistes vinrent et chantèrent ce bel hymne en accompagnant leurs voix d’instruments. Lorsqu’ils furent au troisième verset et à ces paroles « Ordonne, Seigneur, à ton ange de porter mon âme dans sa céleste patrie », le malade se retourna du côté de la paroi et expira sans aucun effort » (J. Schneider, Essai sur la poésie religieuse évangélique en Allemagne, 1862).

En 1648, dans ses Geistliche Chormusik, Heinrich Schütz avait confié les paroles à un chœur à six parties avec continuo. Sur le plan mélodique, en revanche, il avait pris de grandes libertés. Buxtehude se recentre sur la mélodie du choral et la sublime en enrichissant l’instrumentarium. « L’effectif le plus important de tous ses chorals » … « pour cette œuvre, la plus longue, peut-être, de toute la musique vocale de Buxtehude », précise Gilles Cantagrel. Peut-être la destinait-il à une célébration de la fête de Pâques ? Aux cordes (violons, altos, et violone ou basson), il ajoute des cuivres dans la partie finale. De même, dans la distribution vocale, il double le pupitre des soprani. Créant ainsi, notamment dans l’émouvant premier mouvement, un effet typique d’une « musique des anges ». Par ailleurs, son écriture épure le moule dans lequel Bach fondra ses cantates sacrées. C’est du moins l’analyse de Philipp Spitta (1841-1894) lorsqu’il considère, dans sa biographie de Bach (1873-1880), que Buxtehude contribue ici à l’élaboration d’une architecture musicale spécifique : celle de la Choralcantate (cantate de choral).

Le texte de la première strophe est le fruit d’une méditation à partir des premiers versets du Psaume 18/17. Un chant d’amour adressé à Dieu par David alors qu’il vient de le délivrer de tous ses ennemis. Elle est annoncée par une courte sinfonia (5 mesures) dans laquelle l’aigu enjoué des violons drape le grave songeur du continuo. L’atmosphère est paisible. Coloris et rythme annoncent une échéance autant redoutée qu’espérée. Dans une forme originale de cantus firmus, les deux soprani déroulent, dans son intégrité, hormis quelques imperceptibles variations, la mélodie traditionnelle du choral. Chanté en valeurs longues, le texte est nimbé par les cordes qui survolent les parties vocales et animent les ritournelles. Créant un contraste bouleversant entre la grande sobriété vocale et les lueurs de lumière qui jaillissent des instruments. En somme, un chant d’espérance empreint d’une humilité radieuse.

La seconde strophe est un écrin. Un écrin à bijoux sonores dans lequel Buxtehude dispose une grande variété d’échantillons, fruits de son inventivité et de son habileté rhétorique. Ajoutez à cela une intention didactique et vous goûterez à l’opulence de son écriture et apprécierez l’excellence de sa déclamation par le Ricercar Consort. Engagées d’abord avec le soutien du seul continuo, tressées en forme de canon, entremêlées avant de se délier, les cinq voix accueillent un don divin : celui du corps et de l’âme. Avant d’y revenir dans la troisième strophe, Buxtehude s’attarde sur ces deux composantes humaines. Il signifie leurs natures distinctes par le procédé de l’imitation et objective leur association dans un unisson auquel se joignent les cordes. Cette association a d’abord pour horizon la vie terrestre. Une pauvre vie (in diesem armen Leben) dont la musique de Buxtehude fait ressentir le poids. Puis, dans un quasi-unisson, les cinq voix et les instruments reviennent sur ces trois premiers vers en les déposant sur une variante de la mélodie du choral. Une seconde partie, plus alerte, appelle Dieu à transmettre la grâce (car la grâce est un don de Dieu et non le fruit de ses œuvres, proclame Luther). L’appel est prononcé en miroir (les dessus faisant écho aux dessous), comme souvent dans la version de Schütz. Il est parsemé de vocalises pour en souligner l’origine divine. De la même manière, ces trois vers sont réitérés sur une nouvelle variante de la mélodie du choral. La troisième partie est de nature dramatique. Par une succession de contrastes sonores, elle met en scène le combat opposant le pécheur au Malin. Alors que son appel à la protection divine (behüt mich) confine à la plainte, d’âcres dissonances gangrènent les fausses doctrines (falscher Lehr) inspirées par Satan. Notons ce silence oppressant (presque une mesure complète) séparant ces deux énoncés. Comme si Buxtehude entendait alerter son public du danger auquel est exposée l’orthodoxie (voyez ce qu’en disait, plus haut, William Carr). En condamnant si ostensiblement les « fausses doctrines », agit-il en militant ou en porte-parole des autorités religieuses de Lübeck ? En tout état de cause, pour exprimer le trouble, un tempo hésitant figure le doute tandis que des accélérations subites désignent les assauts de l’agresseur. Quant aux lignes vocales, elles se lacent, se délacent ou s’entrelacent sans discontinuer. Ce qui inspire à André Pirro l’impression suivante : « Le motet s’anime et se condense… Le musicien ne se contente plus d’assiéger l’auditeur par des motifs qui surgissent de toutes parts : il frappe ». Finalement, ce tourment s’apaise dans une prière. Une prière prononcée dans le recueillement. A l’exception d’un dernier contraste lorsque, dans un Adagio empathique, Buxtehude dote Herr Jesu Christ de sentiments humains tandis qu’un Allegro exalté décline les titres de gloire de mein Herr und Gott. Cette seconde partie trouve sa conclusion dans un mouvement fugué : angoissée par la mort, l’âme demande à être secourue. Car, comme l’explique Luther en 1519 dans son Sermon von der Bereitung zum Sterben (sur la préparation à la mort), cet instant est celui durant lequel Satan va jouer ses derniers atouts.

Par le texte et la musique, la troisième strophe décrit précisément les étapes du passage de la vie à l’au-delà. Mais seulement pour celui qui « se tourne vers l’image céleste du Christ », précise Luther. Dans son Sermon, il emploie l’image d’un chemin : « Si ce chemin est étroit, il n’est pas long ; tout se passe comme pour l’enfant qui quitte l’abri exigu du ventre maternel… De la même manière, l’homme sort de cette vie en passant par la porte étroite de la mort… De la même manière, nous devons au moment de la mort dominer notre peur en sachant qu’après il y aura un espace immense et une félicité infinie ». C’est exactement sur ce chemin que nous entraîne Buxtehude. Comme Bach le fera, plus tard, dans le chœur final de sa Johannespassion BWV 245 et dans celui de la cantate pour la fête de Saint Michel Man singet mit Freuden vom Sieg BWV 149, hommages respectifs aux protecteurs des mourants : le Christ, les anges et les saints. La première étape scelle le sort de l’âme. Une longue suite de délicieuses vibrations suggère le souffle des ailes des anges qui emportent l’âme in Abrahams Schoss (dans le sein d’Abraham). Pour mémoire, cette destination est empruntée à l’Evangile de Luc (16,3). Tombées dans un ravissement séraphique, les deux soprani paraphrasent le thème du choral tandis que les trémolos des cordes provoquent des « frissons mystiques » (Philippe Spita). Qu’adviendra-t-il du corps ? Toujours sur le thème du choral (peut-être pour souligner que l’âme et le corps ne font qu’un) et à la manière d’une paisible berceuse, les cinq voix le déposent soigneusement in sein Schlafkämmerlein (dans sa chambrette). Puis, sur un mode hypnotique, une note ondulante tenue durant trois mesures l’invite à se reposer (Ruhn) dans l’attente du jour du renouveau (Jüngsten Tage). Qu’il s’agisse des mots (« chambrette » pour désigner le cercueil, « jour du renouveau » au lieu de l’angoissant Jugement dernier) ou des sons (tous d’une limpidité et d’une suavité remarquables), Schalling et Buxtehude suivent à la lettre les enseignements de Luther : « regarde la mort à la lumière du ciel ». L’âme et le corps sont maintenant assoupis. A peine le temps d’une ritournelle et les lignes de notes s’animent. D’abord le tempo secoue les endormis : le moment est venu de vous réveiller de la mort. Par le procédé de l’imitation, le musicien souligne que cet appel est général. Le rythme s’adoucit ponctuellement lorsque les voix du dessus décrivent le mouvement délicat des paupières qui s’ouvrent. Aussitôt, la joie éclate au son des trompettes (sans doute celles des souffleurs municipaux (Stadtpfeiffer) à l’époque de Buxtehude) : les morts viennent de passer le seuil de « la porte étroite » et se présentent devant le Christ. Dans un passage choral porté ici par les cinq voix, mais qui pouvait être confié à un chœur bien plus imposant dans des circonstances solennelles, l’euphorie éclate de tous ses feux pour gratifier le Sauveur (Heiland). Cette troisième partie se conclut par une prière. Elle réunit les survivants qui, dans un ardent passage en imitation, appellent le Christ à les exaucer lorsque leur heure sera venue. Une prière accompagnée de louanges, finalement couronnée d’un Amen majestueux empreint de dévotion.

Dialogues (Dialogus)

Buxtehude a composé quatre « cantates en dialogue ». De son temps, la forme dialoguée est très en vogue. Après l’antiphonie responsoriale traditionnelle (alternance de deux chœurs ou de l’orgue avec un chœur), elle prend alors des formes renouvelées (les Passions) ou nouvelles (l’Oratorio). Des dialogues s’illustrent également dans des concerts spirituels. Comme, en 1645, les Dialogi oder Gespräche zwischen Gott und einer gläubigen Seelen (Dialogues ou Entretiens entre Dieu et une âme croyante) d’Andreas Hammerschmidt (1611 ?-1675). Ou bien, Liebster Jesu, hör mein Flehen (Bien-aimé Jésus, écoute ma supplication) que Johann Michael Bach (1648-1694). En 1690, il met en scène le dialogue entre le Christ, trois de ses disciples et une cananéenne. Même s’il n’est pas désigné sous ces termes, Herr, ich lasse dich nicht (Seigneur, je ne te laisserai point) BuxWV 36 trouve donc aisément sa place dans cette catégorie.

C’est un dialogue prélevé dans la Bible (Genèse, 32, 27-29) qui offre à Buxtehude le texte de sa « cantate ». Rappelons son contexte. Après avoir fait passer le gué de la rivière Yabboq à ses femmes, servantes, enfants et biens, Jacob se retrouve seul. Toute la nuit, il doit lutter avec un personnage énigmatique. A l’aurore, celui-ci lui demande de le lâcher. C’est à ce moment précis que débute l’épisode mis en musique. Comme le souligne Gilles Cantagrel, Buxtehude fait traverser une structure en arche à ce dialogue biblique. « Au centre, le duo entre Jacob et l’ange, encadré systématiquement par la supplication de Jacob et sa reprise ». Faisant office de socles, une sonata d’une part, un Alleluia de l’autre. Un ténor incarne Jacob tandis que la basse personnifie son adversaire. Ils ont pour partenaire un dispositif instrumental composé de deux violons, deux violes de gambe, un violone. L’ensemble étant soutenu par le continuo.

La sonata est une peinture. Mais une peinture qui s’anime. Il est question d’une lutte. D’une lutte opposant les aigus des violons à une conjonction des graves du violone et du continuo. D’une mêlée avec toutes ses caractéristiques : un tempo chaotique, des charges (Allegro) et des temps de respiration (Adagio), des sonneries (suites de notes répétées par les violons) et des combats singuliers (écriture en imitation scénographiant les corps à corps), des moments de tension (figurés par des volées de double-croches) et des relâchements (une gamme chromatique mollement descendante). Mais il ne s’agit pas d’une batallia ordinaire. Car la solennité que dégagent les deux premières mesures avertit de son caractère sacré.

Quels en sont les protagonistes ? Le seul qui soit identifié est Jacob, le petit-fils d’Abraham. Qui est le second acteur de la scène ? Le texte biblique reste évasif. Exégètes de tous temps et de toutes confessions ont élaboré toutes sortes d’hypothèses. Même des artistes s’y sont essayé. Tel Rembrandt (1606 ?-1669) qui, en 1659, lui donne la figure d’un ange. Luther ne partage pas cet avis. Il interprète ce passage sous le prisme de la théologie de la Croix. La mort du Christ est un paradoxe : il fallait qu’il meure pour que l’humanité soit rachetée. La lutte de Jacob en est un autre : lutter contre Dieu peut mener sur le chemin de la vraie foi. En marge de sa traduction de la Bible allemande, il indique : « Ainsi le bon Jacob doit-il de toutes ses forces tomber à terre pour qu’une nouvelle force et vigueur (krafft und stercke) s’empare de lui ». Dans sa Préface au premier volume de l’édition des écrits latins (1545), il confesse avoir lui-même haït Dieu avant de vivre l’expérience de la foi. Buxtehude n’a donc aucune peine à identifier ce personnage que la Bible ne nomme pas. Ainsi, lorsque la voix d’airain de Hugo Hymas s’adresse à son adversaire de la nuit, il le nommera Herr (Seigneur). Soit le titre que Paul donne au Christ dans ses Epîtres.

Son apostrophe gravit une échelle de tierces pour tenter d’atteindre le Christ. Répétée trois fois, elle s’élargit à la Trinité. La ligne de chant traduit les sentiments qui animent d’abord Jacob : le défi lancé à l’adversaire qui demande grâce (ich lasse dich nicht/ je ne te laisserai pas) et la revendication d’une contrepartie sous la forme d’une bénédiction (du segnest mich denn). Le premier s’exprime sur un tempo nerveux, encore agité par la fièvre du combat ; la seconde est portée par une vocalise ascensionnelle. Subtilement, de reprises en répétitions, Buxtehude tourne le dos au contexte biblique pour s’engager sur le terrain de la spiritualité. Le premier terme se mue progressivement en un serment de fidélité tandis que les effets apaisants de la bénédiction se font ressentir.

Le dialogue s’ouvre. Sur un ton d’une grande noblesse, la vox Christi demande à Jacob son nom. Ayant répondu, Jacob réclame le sien. Dialogue serré. Successions puis superpositions des lignes vocales. Dialogue de sourd tendu. Jusqu’au moment où, sur le mode de la proclamation, l’inconnu lui demande de renoncer à son nom et de s’appeler désormais Israël. Dans son sens biblique, ce terme ne désigne pas encore un espace géographique ou un peuple. Selon les exégètes, il signifierait « celui qui lutte avec Dieu ». La tonalité ample et solennelle qui enveloppe la justification donnée à ce changement de nom nous semble correspondre également à un hommage rendu au Christ dont Jacob pourrait n’être qu’une préfiguration. Un Christ qui a lutté contre Dieu (voyez ses dernières paroles sur la croix) et les hommes pour en sortir vainqueur (du hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist obgelegen).

Jacob insiste à nouveau : dis-moi quel est ton nom. Le dialogue de sourd reprend, comme en miroir du précédent. Pourtant, cette fois, le rythme est plus apaisé. Si Jacob n’est pas encore converti, il se dirige imperceptiblement vers le chemin de la vraie foi. Non sans mal. Car il devient de plus en plus insistant. Reprenant même ses injonctions initiales : je ne te laisserai pas que tu ne m’aies béni.

La réconciliation s’opère dans un ardent Alléluia fugué. Son sujet est exposé par Dieu. Jacob lui répond. Puis les voix alternent avant de fusionner dans un chant de louange d’abord exalté, finalement contemplateur. Manifestement, Dieu reprend sa place et l’homme Jacob la sienne. Quant à la musique, elle vient d’apporter une nouvelle preuve de son pouvoir fédérateur.

Comme toutes les pièces inscrites au programme, ce dialogue exerce un réel pouvoir de fascination. Celui de l’art de Buxtehude dont Norbert Dufourcq énumère les ressorts : « Avec quelle précision Buxtehude s’ingénie à suivre mot à mot son texte et à le revêtir d’une traduction sonore adéquate, en des séquences tantôt polyphoniques, tantôt syllabiques, la fragmentation restant l’élément premier de son discours » (Chronique discographique XVIIème et XVIIIème siècles in Bulletin de la Société d’étude du XVIIème siècle, juillet 1958). A ces qualités stylistiques, le compositeur ajoute celles d’un rhétoricien. En phrases courtes et expressives, il ne décline pas seulement un texte. Il en livre la quintessence.

Lorsque son talent rencontre celui des musiciens du Ricercar Consort, ses partitions libèrent une énergie spirituelle qui invite à de multiples réécoutes. Par la délicate alchimie des sons et des couleurs, l’horizon s’illumine. Le public de Buxtehude s’y nourrissait d’espérance. Celui de Philippe Pierlot y goûtera toujours des ondes sonores bienfaisantes. Et s’il transcende ce plaisir des sens, une écoute attentive lui ouvrira la porte d’un univers spirituel. Celui de l’émotion esthétique, pour les uns ; celui de la Foi pour d’autres ; mais, assurément, celui du Beau.

Publié le 26 févr. 2024 par Michel Boesch

© VCG Wilson/Corbis via Getty Images : Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Circa 1490-1519, huile sur bois, collection particulière

© VCG Wilson/Corbis via Getty Images : Salvator Mundi, attribué à Léonard de Vinci. Circa 1490-1519, huile sur bois, collection particulière