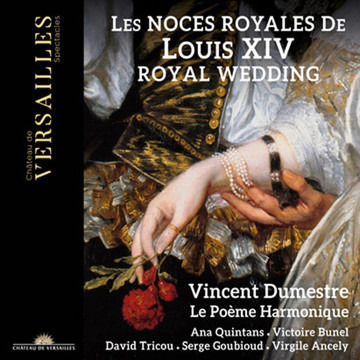

Noces royales de Louis XIV - Dumestre

© Gonzales Coques : Couple marié dans le parc, détail – 1662

© Gonzales Coques : Couple marié dans le parc, détail – 1662 Afficher les détails Masquer les détails Coffret avec notice et livret trilingue (français, allemand, anglais), un CD, durée totale : 65 minutes, 18 secondes. Château de Versailles Spectacles - 2022

Compositeurs

- Les noces royales de Louis XIV

- Aux portes du Temple : Jean-Baptiste Lully (1632 – 1687) - Sonneries pour les trompettes du Roi

- Entrée des délégations : Louis Couperin (c. 1626 – 1661) - Prélude

- Jean-Baptiste Lully - Entrée de la Maison de France - Les Espagnols - Les Basques

- Célébration de la Paix : Jean Veillot (c. 100 – 1662) - O filii e filiae

- Jean-Baptiste Lully – Motet pour la Paix, Jubilate Deo : Jubilate Deo - Qui posuit fines nostra - Lux orta est - Taliter non fecit - Jubilate

- Mariage : Guillaume-Gabriel Nivers (c. 1632 – 1714) - Plein jeu du troisième ton - Récit de cromorne du troisième ton (extraits du Livre d’Orgue contenant Cent Pièces de tous les Tons de l’Église)

- Salomone Rossi (1570 – 1630) : Sinfonia grave

- Francesco Cavalli (1602 – 1676) – Magnificat : Magnificat anim mea - Et exultavit - Quia respexit - Omnes generationes - Qui fecit - Et misericordia - Fecit potentiam - Deposuit potentes – Esurientes - Suscepit Israël - Gloria Patri

- Réjouissances et Ballet des Nations : Francesco Cavalli – Lasciatemi morire (extrait de Xerse)

- André des Rosiers – Après une si longue guerre

- Nicolas Métru (actif 1634 – 1672) : Ô France

- Juan Hidalgo (1614 – 1685) : Dos zagalas venian (extrait de Celos aun del aire matan)

Chanteurs/Interprètes

- Ana Quintans, soprano

- Victoire Bunel, mezzo-soprano

- David Tricou, haute-contre

- Serge Goubioud, ténor

- Virgile Ancely, baryton

- Chœur de la compagnie la Tempête :

- Sopranos : Annabelle Bayet, Amélie Raison, Véronique Housseau, Ileana Ortiz, Alice Kamenezky

- Altos : Axelle Verner, Aline Quentin, Laia Cortes-Calafell, Léo Guillou-Kérédan, Hélène Richaud

- Ténors : Edouard Monjanel, Samuel Zattoni-Rouffy, Marco Van Baaren, Richard Golian

- Barytons : Imanol Iraola, Guillaume Frey, Matthieu Leleveur

- Basses : Florent Martin, Jean-Christophe Brizard, Adrien Bâty

- Chef de choeur : Simon-Pierre Bestion

- Le Poème Harmonique :

- Violons I : Stéphane Pfister, Amandine Solano, Myriam Mahnane, Rebecca Gormezano

- Violons II : Sophie Iwamura, Tiphaine Coquempot, Paméla Bernfeld

- Altos : Maialen Loth, Samuel Hegenbaert

- Viole de gambe : Salomé Gasselin

- Viole de gambe, lirone : Lucas Peres*

- Violoncelles : Jérôme Huille*, Pauline Buet

- Contrebasse : Simon Guidicelli

- Serpent, flageolet, flûte de bec, doulciane : Jérémie Papasergio

- Basson, doulciane, flûte à bec : Isaure Lavergne

- Flûte à bec, doulciane, dessus de hautbois : Elsa Frank

- Dessus et taille de hautbois, flûte à bec, doulciane : Johanne Maitre

- Cornets, trompettes, flûtes à bec : Adrien Mabire, Benoît Tainturier

- Clavecin, orgue : Mathieu Dupouy*

- Grand orgue, régale : Justin Taylor

- Harpe : Sara Agueda Martin*

- Théorbe : Victorien Disse*

- Percussions : Joël Grare

- Castagnettes : Imanol Iraola

- (* : basse continue)

- Direction : Vincent Dumestre

Pistes

Variations libres autour des noces royales de Louis XIVAmour et Mariage vont-ils toujours de pair ? Si tel avait été le cas, Louis XIV (1638-1715) aurait épousé Marie Mancini (1639-1715), l’une des nièces du cardinal Jules Mazarin (1602-1661). Car, depuis que, en juillet 1658, le jeune roi en campagne contracta « un venin caché… qui donna beaucoup d’appréhension du malheur » (Journal de santé du Roi Louis XIV, année 1658, éditions Jérôme Million, 2004) à son médecin, Antoine Vallot (1594 ?-1671), l’un et l’autre se vouent une adoration mutuelle. Une passion de notoriété publique si l’on en croit les Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV (1727) de l’abbé François-Timoléon de Choisy (1644-1724) : « le Roi était amoureux de sa nièce (nota : celle de Mazarin)… et ce prince, jeune, ardent dans ses désirs, emporté dans une première passion, la voulait épouser, et l’eût peut-être fait malgré la Reine Mère, si le cardinal, qui était aux conférences de Saint-Jean-de-Luz (nota : pour de longues négociations en vue de la cessation des hostilités), ne l’eût menacé de quitter tout, et d’abandonner le soin de ses affaires. Il fit d’abord peu de cas de ses menaces… Finalement, le Roi se rendit aux raisons du cardinal, qui envoya l’ordre de conduire sa nièce à Brouage. Marie… pleura beaucoup. Le Roi parut attendri, mais il avait pris sa résolution ». La raison d’Etat a triomphé.

Soulagement général. Car la France n’en finit pas d’être en guerre. Guerres intérieures (la Fronde) ou extérieures (notamment avec l’Espagne) épuisent le pays et fragilisent son gouvernement. Or, en août 1659, une lueur d’espoir pointe de l’île aux Faisans. Une île baignée par la Bidassoa, ce fleuve qui marque alors la frontière entre les royaumes de France et d’Espagne. Le 7 novembre 1659, la lueur devient éclat de lumière : un accord est trouvé. De fait, le Traité des Pyrénées met un terme à l’interminable guerre franco-espagnole. Son article 33 nous intéresse tout particulièrement. Il dispose que, « afin que cette Paix et Union, Confédération et bonne Correspondance, soit, comme on le désire, d’autant plus ferme, durable et indissoluble », les parties conviennent du principe d’un « Mariage du Roy Très-Chrétien avec la Sérénissime Infante Dame Marie-Thérèse, Fille aînée du Roy Catholique » d’Espagne (transcription de l’accord dans la Gazette de Théophraste Renaudot fils (1611-1672), recueil 1660).

A cette fin, en avril 1660, la Cour d’Espagne prend la direction de la frontière franco-espagnole tandis que le périple nuptial de Louis XIV à travers le Midi de son royaume avait commencé dès l’année précédente. C’est au peintre Diego Velasquez (1599-1660), en sa qualité d’aposentador mayor (maréchal de cour), que revient le soin de préparer, dans la ville frontière de Fontarabie, le logement de la famille royale espagnole ainsi que le pavillon éphémère édifié sur l’île aux Faisans. Ici-même où, le 6 juin 1660, Felipe IV d’Espagne (1605-1665) et Louis XIV jureront de respecter les termes du traité de paix. Un pacte entre Nations qui, en quelque sorte, est parachevé en famille. Car, le 3 juin, le roi de France est devenu le gendre du roi d’Espagne.

Pour raconter avec des sons cette page d’histoire, Vincent Dumestre consacre un premier chapitre de son enregistrement aux démonstrations d’amitiés que s’échangent les deux rois sur l’île aux Faisans. Il ouvre ensuite un second chapitre dans lequel se mêlent le politique, le religieux et l’intime. De fait, si ce mariage s’inscrit dans le cadre d’un accord diplomatique, il est ensuite consacré par l’Eglise. Avant que, dans un troisième chapitre, la famille royale ne s’associe à son peuple pour se réjouir des perspectives heureuses ouvertes par cette union. C’est, du moins, le récit qu’il nous propose.

Or, l’enchaînement des faits historiques ne correspond pas exactement à sa narration. En effet, Vincent Dumestre use d’un raccourci, au risque même d’un anachronisme (lorsque le programme convoque Louis Couperin (1626 ?-1661) sur l’île aux Faisans pour faire sonner un instrument absent de cette île inhabitée).

Commençons donc par replacer chaque fait dans sa chronologie. En nous limitant cependant au cadre temporel délimité par l’enregistrement publié par le label Château de Versailles Spectacles.

Le 2 juin 1660, Marie-Thérèse d’Autriche (1638-1683) renonce à la succession d’Espagne. Le 3 juin, elle épouse Louis XIV par procuration, en l’église Santa Maria de la Asuncion y del Manzano de Fontarabie. Le 6 juin, sur l’île aux Faisans, les deux rois font serment de respecter le traité de paix ainsi que le contrat de mariage. Le 9 juin, une nouvelle cérémonie de mariage se déroule en l’église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz.

Un programme musical reflétant plus fidèlement cette succession de cérémonies aurait pu être imaginé. Il aurait mêlé le sacré (avec l’une au moins des deux messes, l’espagnole ou la française, qui sont remplacées, ici, par un Magnificat accompagné de courtes pièces instrumentales) et le profane (mieux représenté dans le programme par les séquences consacrées à la célébration de la Paix puis aux réjouissances accompagnant la noce). Notons cependant que, à notre connaissance, les témoignages de l’époque ne font état ni de bals, ni de ballets. En revanche, ils mentionnent un Te Deum, côté espagnol et français, malheureusement absent de la programmation. Nous voilà bien loin de toute idée de reconstitution historique. Même au sens large que lui confère Sébastien Daucé lors de l’entretien qu’il nous a accordé.

De fait, la vérité historique ne semble pas fonder le projet esthétique de Vincent Dumestre. Pour l’approcher, il convient de se référer à la copieuse note de présentation rédigée par le musicien-chercheur Matthieu Franchin.

Cela étant dit, engageons-nous sur le sentier artistique où nous attendent déjà Vincent Dumestre, son Poème Harmonique et Simon-Pierre Bestion, suivi de son Chœur de la Compagnie la Tempête. Si, pour l’auditeur, le signal de départ est donné en poussant le bouton « on » de son lecteur, nous avons eu le privilège de commencer ce parcours sous les ors de la Chapelle royale de Versailles et de l’achever sous les voûtes peintes de la Galerie des glaces du château. Nous enrichirons donc l’écoute du CD par l’expérience immersive versaillaise du 3 juillet 2022.

L’échange de serments à l’île aux Faisans (6 juin 1660)

Le premier chapitre se déroule en territoire espagnol. Dans son manuscrit daté du 4 juin 1660 (consultable sur le site Gallica/BnF), Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne (1635-1698) fait le récit de la rencontre des deux rois appelés à jurer fidélité au traité de paix finalisé par leurs conseillers.

Henri-Louis de Loménie : Relation de ce qui s’est passé au mariage du Roy, Gallica, BNF

« Les deux Roys (nota : Philippe IV et Louis XIV) se trouvèrent en l’île sur les trois heures après midi avec les deux Reynes (nota : Marie-Thérèse d’Autriche, épouse de Louis XIV, et Anne d’Autriche (1601-1666), sœur du roi d’Espagne et mère de Louis XIV). L’accueil que les deux Roys se firent l’un à l’autre ne fut pas si échauffé (= plein d’ardeur) qu’il l’est depuis et vous jugez bien que la disposition naturelle que le Roy a de la civilité se trouva alors fort contrainte par la gravité du Roy d’Espagne ». Louis semble plus intéressé par sa future épouse que par le protocole. « L’on dit que les regards du Roy et de la Reyne se rencontrèrent souvent tandis que la Reyne mère s’entretenait en particulier avec le Roy son frère ». Après les salutations d’usage, vient le moment solennel de la prestation de serment en présence d’une assemblée élargie. « L’abbé de Coalin (il s’agit de Pierre du Cambout de Coislin (1636-1706)), premier aumônier du roi) passa l’un des premiers afin de se préparer… Les deux Roys, après s’être fait une révérence l’un à l’autre en passant, s’agenouillèrent chacun devant sa table (sur laquelle était posé un crucifix) et en posant les mains sur les Evangiles répétèrent en eux-mêmes le serment (que lisaient à haute voix deux secrétaires d’Etat) … Après quoi ils dirent en un même temps l’un et l’autre qu’ils le juraient ainsi à Dieu… Les Roys ne furent pas plus tôt levés que, s’avançant l’un vers l’autre, ils s’embrassèrent pour témoignage de l’union qu’ils venaient de se promettre et reçurent ensuite les saluts de tous ceux qui étaient là…. Après quoi chaque Roy alla signer dans un petit cabinet qui était à côté l’acte du serment qui venait d’être lu… Je ne vous dirai rien des salves des mousquetaires qui suivirent le serment. Les gardes françaises et espagnoles se répondant les uns aux autres des bords de la rivière ».

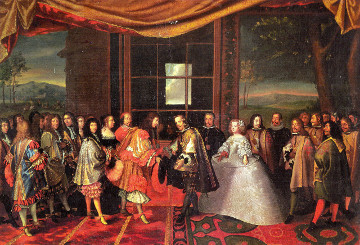

L’Entrevue de l’Ile aux Faisans – Copie par Jacques Laumosnier (1669-1744) d’un carton exécuté par Henri Testelin (1616-1695) pour la tapisserie (jamais tissée) de L’Histoire du Roi – Musée de Tessé, Le Mans

Extrapolant cet événement diplomatique, Vincent Dumestre imagine une cérémonie d’hommage à la paix. Sa trame se déploie en trois temps : l’annonce de l’arrivée des rois par des sonneries de trompettes, l’entrée des délégations françaises, espagnoles et basques, l’apologie de la paix.

Si les trompettes ont sonné, ce n’est certainement pas sur l’Ile aux Faisans. En revanche, elles furent bien entendues des deux côtés des Pyrénées, mais sur le chemin qui mène les deux cours vers la frontière franco-espagnole. Ainsi, Henri-Louis de Loménie évoque-t-il les équipages de Philippe IV. Notamment « les deux carrosses du roi suivis de ses trompettes ». Côté français, « l’huit de ce mois (Mai 1660), la cour de France/ Brave et leste, avec abondance…/ Au bruit de boëtes et canons/ De tambours, clairons et trompettes/ De flageolets et de musettes/ De psaltérions et de luths/ Arriva dans Saint-Jean-de-Luz/ D’où quelques-uns se détachèrent/ Et quarante stades marchèrent/ … Pour aller voir, des Castillans/ La Cour pompeuse et souveraine/ Et la Belle qu’on nous amène » raconte le facétieux versificateur Jean Loret (1595 ?-1665) dans sa lettre du 22 mai 1660 (La Muze historique, 1878).

Justement, une sonnerie de trompettes résonne. Une autre lui répond en écho tandis que le roulement du tambour ouvre symboliquement la marche du cortège princier. De toute leur impressionnante majesté, les trompettes, les cornets, les hautbois et le Grand-Jeu du grand orgue saturent de leurs encens capiteux la chapelle royale de Versailles. Cet éclatant arrangement du Prélude (l’entrée au pas des chevaux) des Airs de Trompettes, timbales et hautbois faite par Mr de Lully par ordre du Roy pour le Carrousel de Monseigneur (LWV 72) introduit ici la cérémonie. Il est extrait des seules pièces de musique équestre composées par Jean-Baptiste Lully (1632-1687) dont la partition nous soit parvenue. Cette suite d’airs de plein air est associée au carrousel donné dans le manège de la Grande Ecurie de Versailles, en 1686. « Un véritable ballet de cour à l’usage des cavaliers et des chevaux », assure Philippe Beaussant dans sa notice jointe au volume III de la collection Lully ou le musicien du Soleil (Accord, 2001). Ici, pourtant, elle n’annonce pas une cavalcade mais ouvre un cérémonial diplomatique.

Un rituel préludé par Louis Couperin. Certes, le titulaire des orgues de l’église Saint-Gervais, à Paris, n’a publié aucune œuvre pour orgue de son vivant. Et c’est même par hasard que ses soixante-dix pièces d’orgue, composées entre 1650 et 1659, ont été retrouvées chez un antiquaire londonien en 1958 avant d’être publiées trente-sept ans plus tard. De ce Livre d’orgue, Vincent Dumestre extrait le Prélude en ré mineur qu’égrènent chaleureusement les doigts de Justin Taylor. Ré mineur. Dans ses Règles de compostions (1690), Marc-Antoine Charpentier (1636-1704) associera cette tonalité à un affect « grave et dévot ». Entre gravitas et suavitas, à mi-chemin entre raison et plaisir, ce Prélude s’écoule langoureusement, pénètre la chair pour atteindre l’âme. Déchiré parfois de dissonances qui égratignent l’oreille du public de Versailles. L’harmonie et la sérénité s’installent néanmoins. La paix des âmes prélude la paix des hommes.

Justement. Les hommes qui s’avancent ont fière allure dans cette séquence que le programme nomme l’Entrée pour la Maison de France. Or, dans le Ballet des sept Planètes qui prolonge l’Ercole amante (Hercule amoureux) représenté le 7 février 1662, cette partition correspond à la seconde entrée, celle qui accompagne la reine et « la Maison d’Autriche ». Ce que confirme une copie manuscrite de la basse continue réalisée en 1706 (Gallica, BnF). Quoi qu’il en soit, cette Entrée exhale un parfum de majesté. Au diapason « d’une Cour que la Victoire et la Paix ont rendu la plus éclatante et la plus glorieuse de l’Europe » (Gazette de Paris, recueil 1662). Les témoins y virent « tant de pompe et de magnificence ». Ce que les auditeurs d’aujourd’hui ressentent encore à l’écoute de cette Entrée imposante. Les notes pointées commandent une allure solennelle tandis que les roulements du tambour donnent à ce passage une tonalité martiale et une impression de toute-puissance. Louis XIV s’apprête à installer son pouvoir absolu. Et la musique le fait savoir.

A l’opposée, l’arrivée des Espagnols est empreinte d’élégance et de légèreté. La partition est extraite de la version remaniée du Ballet des Muses (LWV 32) telle qu’il a été dansé le 5 février 1667 au château de Saint-Germain-en-Laye. Une quatorzième Entrée des Espagnols et Espagnoles (dite « Mascarade espagnole ») y avait été ajoutée, profitant probablement de la présence, à Paris, d’une troupe espagnole. Le roi, revêtu d’un costume hispanique, s’y était distingué. Il dansait tout en jouant des castagnettes. Au point que « l’ambassadeur La Fuentes (nota : il s’agit de Gaspar de Teves y Tello de Guzman (1608-1673), marquis de Fuente) assura n’avoir pas vu en Espagne quelqu’un capable de le surpasser », rapporte le résident vénitien Marcantonio Giustiniani (1619-1688) dans une lettre datée du 15 février 1667 (Jérôme de La Gorce, Jean-Baptiste Lully, 2002). Les sonorités sont soyeuses, l’allure joviale, la mélodie bigarrée et les castagnettes effervescentes. Plaisir et sérénité se mêlent dans un ravissant bavardage mondain.

C’est une tout autre atmosphère que diffusent les Basques. Ceux-là mêmes que Lully convoquera dans la troisième entrée du ballet Le Temple de la Paix (LWV 69) pour célébrer la trêve conclue, le 20 août 1684, à Ratisbonne, une nouvelle fois avec le royaume d’Espagne. Dans le ballet donné le 15 octobre 1685 à Fontainebleau, les Basques « arrivent en dansant à la manière de leur Pays ». Dans un climat d’allégresse populaire, un couple d’airs salue « l’aimable Paix qui nous appelle (car) mille nouveaux Plaisirs sont en elle » (livret de Philippe Quinault – 1635-1688). Le premier pourrait relever de l’ethnomusicologie tant il permet aux instruments traditionnels du Pays basque de faire briller leurs sonorités singulières. Le tambourin à cordes (nous semble-t-il) ouvre le bal. Ses vibrations, suggérant le son d’une guimbarde, dictent le rythme. Le rejoignent ensuite le violon et probablement les deux instruments que joue simultanément le joueur de txistu : d’une main, une sorte de flûte à bec à trois trous et, de l’autre, le dandolin (sorte de petit tambour). De brèves formules mélodiques se bousculent sans ménagement, faisant grimper la fièvre joyeuse des danseurs. Le second air adopte l’allure d’une plaisante Canarie (danse au rythme proche de la gigue). Ainsi l’esprit festif et les pas de la danse mettent-ils les cœurs en joie. Y compris sous les impressionnantes voûtes de la Chapelle royale.

Cette page pastorale clôt le défilé des délégations. Notons, pour le saluer, le choix fort judicieux des pièces musicales pour caractériser les classes sociales appelées à applaudir la conclusion de la paix. Ils sont tous là, représentés par ce qui les distingue : la magnificence de la Cour, le raffinement aristocratique et la fougue populaire. Tous ? Pas exactement. Car une dernière catégorie attend son moment : le clergé.

Le voici, justement. Il processionne au rythme obsédant d’une litanie qui bat le pouls de l’hymne O filii et filiae (O Fils et Filles) mis en musique par Jean Veillot (15 ?-1662). Sous-maître de la Chapelle royale sous Louis XIII et Louis XIV, il bénéficiait alors des faveurs de la famille royale. Nul doute, même si son nom n’est pas prononcé, qu’il compta parmi « les professeurs de la Musique/ Tant vocale que chromatique/ Tant de Paris, que de la Cour/ S’étant rassemblés, l’autre jour/ Aux Augustins, Temple honorable/ Firent un concert admirable/ Et des plus beaux qu’en fit jamais/ Touchant le sujet de la Paix » (Jean Loret, lettre du 24 avril 1660). Est-ce à cette occasion qu’il fit résonner son Te Deum de la Paix des Pyrénées (aujourd’hui perdu) ? Plus précis, cette fois, notre rimeur et diariste rapporte que, à l’occasion des fêtes de la Saint Denis célébrées à l’abbaye royale de Montmartre, « la Reine étant en ce lieu/ Ouit les voix harmonieuses/ Des dévotes religieuses/ Lesquelles, d’un chant excellent/ Ont, dit-on, le beau talent/ Leur musique fut belle et bonne/ Mais il ne faut pas qu’on s’en étonne/ Puisque ce chantre renommé/ Que le sieur Veillot on appelle/ Etait compositeur d’icelle/ Et pour monter que ce concert/ Etait d’un maître très-expert/ La Reine ne s’est pu défendre/ D’aller deux ou trois fois l’entendre/ Louant ledit Veillot, toujours/ Par de forts obligeants discours » (Lettre du 16 octobre 1660). Ainsi que pourraient le suggérer les répons célestes ouvrant son motet, Veillot a-t-il baigné dans l’atmosphère de cette communauté de moniales bénédictines pour laquelle il compose régulièrement ? Hypothèse sans doute invérifiable. En revanche, Denise Launay (La musique religieuse en France du concile de Trente à 1804, 1993) certifie que ce motet, bien que destiné au temps pascal, avait été chanté lors des « prières publiques faites pour la paix » (des Pyrénées).

Son texte a été publiée par Pierre Ballard (1581 ?-1639) dans un recueil portant le titre Airs sur les hymnes sacrés, odes et noëls pour chanter au catéchisme (1623). Comme l’indique le titre, son contenu n’a pas forcément vocation à être utilisé dans un cadre liturgique. Il entrerait plutôt dans la panoplie des outils pédagogiques œuvrant à la propagation de la foi. Jean Veillot complète le texte, déjà ancien, puis le découpe en douze tercets (strophe composée de trois versets) qu’il couronne systématiquement d’un Alléluia. Pour le mettre en musique, il choisit de mêler deux styles : une mélodie populaire combinée au chant ecclésiastique. Cette pratique est alors courante car la théologie pastorale catholique utilise volontiers des airs traditionnels (appelés « timbres » - voir notre chronique) pour faciliter l’assimilation de l’enseignement religieux. Pour preuve de sa popularité, cet exquis mélange de styles a également inspiré les organistes. Ainsi Jean-François Dandrieu (1682-1738) sublimera-t-il le timbre de notre O filii et filiae dans un chatoyant Offertoire pour le jour de Pâques (in Pièces d’orgue. Livre 1, édition posthume, 1739).

Afin d’animer ce récit de la découverte du tombeau vide du Christ après sa Résurrection, l’écriture de Jean Veillot adopte la forme d’une assomption sonore. Assomption dont Vincent Dumestre renforce les effets par le placement évolutif de ses chanteurs. D’abord, quatre solistes du dessus sont installés de part et d’autre du buffet du grand orgue de la Chapelle royale tandis que le pupitre des dessus, resté sur la scène, tourne le dos au public afin d’adoucir son chant. Les autres parties du chœur interviendront dans une seconde partie.

Cette élévation graduelle de l’âme s’éveille dans une forme de répons a cappella. A tour de rôle, chacune des quatre solistes entonne un verset auquel le quatuor répond en chantant les deux suivants avant que le pupitre des dessus ne couronne la strophe d’un Alleluia à l’unisson. Pour les quatre strophes relatant la découverte du tombeau vide par les femmes, seules les voix séraphiques du dessus sont engagées. A l’arrivée des apôtres, les combinaisons vocales sont remodelées. Le chœur des dessus se retourne vers le public. Les autres pupitres viennent le renforcer. La polyphonie prend le relais de l’homophonie. L’accompagnement instrumental épaissit. Chaque tercet est porté par un mouvement d’amplification sonore qui s’épanouit dans un l’Alleluia clamé par toutes les parties vocales et instrumentales. Plus encore. Chaque strophe est désormais ponctuée par une ritournelle instrumentale disséminant ses éclats de lumière. Le tout formant une exquise bulle d’extase.

Tous les acteurs ont maintenant rejoint leurs places. Déjà les premières notes de la sinfonia d’ouverture annoncent-elles un Jubilate Deo (LWV 77/16) taillé à la gloire du lieutenant de Dieu sur terre. De fait, dans le premier des douze grands motets que composera Lully, Dieu apparaît davantage en second plan. Une même ambivalence se lit d’ailleurs dans le texte rimé de Jean Loret (Lettre du 20 septembre 1660) lorsqu’il rend compte de l’exécution (« pour la neuf ou dixième fois ») de cette œuvre. Il qualifie cette action de grâce pour « la paix, don du ciel très digne » de « divin régal/ Que l’on fait au Roi des Rois » (entendons Louis XIV). Dans la même veine, lorsqu’il évoque le cardinal Mazarin, un acteur majeur du processus de paix, il le nomme « l’Ange de notre France ». Enfin, pour couronner l’ensemble, le compositeur, ce « cher Baptiste », est crédité de « ce miracle-là ». Le roi n’est manifestement pas le seul à peupler l’Olympe !

Ce « motet de la Paix » (Jean Loret) avait été créé le 29 août 1660, en l’église Notre-Dame de la Mercy (couvent qui se situait alors en face de l’hôtel de Soubise, siège actuel du musée des Archives Nationales). En ce jour de la saint Raymond (« que ce dévot Monastère/ comme un de ses patrons révère »), les deux reines (Anne et Marie-Thérèse), accompagnées de leurs suites, entendent « un Motet de musique/ Admirablement harmonique/ le plus rare qui fut jamais/ Sur le Mariage et la Paix/ Avec des douceurs sans égales/ Charma leurs oreilles royales/ Baptiste en était l’inventeur/ En cet art assez grand docteur/ Et qui touchant les sinfonies/ Est un de nous plus beaux Génies » (Jean Loret). La foule se pressait à l’extérieur, constate Loret. Voulant pénétrer dans l’église, il est éconduit par un Suisse « d’un ton plus amer que rhubarbe ».

Pour cette double célébration de la Paix et du Mariage royal, une apothéose en musique est cousue sur mesure à partir de versets ou de fragments de versets découpés dans une douzaine de Psaumes différents. Cette pratique est occasionnelle en Italie, assure Jean-Laurent le Cerf de la Viéville (1674-1707) dans ses Comparaison III de la musique religieuse française et italienne (février 1706). Mais, ajoute-t-il, « si par hasard quelqu’un d’entre eux entreprend de rassembler des passages, ou d’ajuster des termes de l’Ecriture pour en faire un Motet, ils les lient et les ajustent d’une manière qui montre à merveilles que ce n’est pas leur métier ». En revanche, le montage textuel réalisé par (ou pour) Lully paraît bien plus soigné. La louange royale qu’il met en musique comporte, à nos yeux, deux blocs principaux : un exorde livrant quelques clés de lecture d’une apothéose du jeune Louis XIV.

Pendant que résonne une sinfonia dont les notes pointées soulignent la solennité du moment, deux personnages auréolés de majesté gravissent une marche harmonique fastueuse. Jusqu’au trône sur lequel l’exorde les installe côte à côte.

Dieu et le Roi vont, chacun à leur tour, être encensés de louanges. Plus solennelles pour le premier ; plus politiques pour le second. Divinité oblige, le quatrième verset du Psaume 98/97 appelle tous les habitants de la terre à glorifier Dieu. Dans un mouvement d’amplification sonore parfaitement calibré, l’invitation à se réjouir en Dieu (Jubilate Deo) est entonnée par le timbre munificent d’Ana Quintans. Il est ensuite richement orné par un Petit Chœur puis carillonnée par le Grand Chœur. Dans un mouvement parallèle, Lully hiérarchise musicalement trois modes de célébration de la gloire de Dieu : cantate, exultate, psallite. En cela, il se range à l’avis des exégètes qui distinguent cantate (hommage rendu « par le son de la voix ») et psallite (chant accompagné par « le son des instruments ») comme l’analysent les commentateurs de la Sainte Bible en latin et en français avec des notes (Tome 9, Dissertation sur le Psaume Exurgat, LXXVIII, 1821). Parfaitement en ligne avec cette logique, sur une ligne mélodique ascendante, Ana Quintans adresse à Dieu un cantate assidu. David Tricou tressaille ensuite sur un exultate jubilatoire avant de s’enflammer dans un psallite que le Grand Chœur recouvre d’une parure concertante.

Les deux versets suivants orientent subtilement le regard vers le second personnage du tableau. En effet, comme le ferait un messager, Ana Quintans appelle expressément les reges terrae et omnes populi (rois de la terre, ainsi que tous les peuples) à publier sa gloire. Mais à qui imputer cette gloire ? La suppression du mot (populis) dans le troisième verset du Psaume 96/95 opère, à nos yeux, un glissement sémantique significatif. En effet, l’accent ne se porte plus sur le caractère universel de l’appel à « tous les peuples (de publier) ses merveilles/ in omnibus populis mirablia ejus ». Il se fixe ici sur « toutes ses merveilles » (in omnibus mirabilia ejus) en laissant peu de doute sur leur auteur. Et de « merveilles », il va justement en être question dans l’apothéose royale à suivre.

Le tableau principal est composé sur un mode pyramidal. Au centre, le jeune roi. Sur les côtés, deux attributs de son autorité : la guerre et la justice. Au sommet, mais bien plus loin, Dieu dont il est le représentant sur terre. Le découpage musical adopté par Lully suit exactement ce schéma.

D’un côté, gloire est rendue au roi-guerrier, artisan de la paix extérieure. Une paix qui lui est personnellement attribuée aux détours d’un nouveau détournement du texte canonique. En effet, si le troisième verset du Psaume 147 constate que Dieu « fait régner la paix à tes (= Sion) frontières », le texte de Lully insinue que l’action victorieuse du roi de France « fait régner la paix à nos (= celles de la France) frontières/ Qui posuit fines nostros pacem ». En tout état de cause, les armes se sont tues. Un trio (S,A,B) goûte la sérénité retrouvée. Il tresse les lignes mélodiques, les enveloppant avec les doux liens de la paix jusqu’à ce que le chœur s’enthousiasme à la perspective de vivre dans l’abondance (abundantia). Une abondance généreusement rebattue, à l’image de la corne d’abondance qui déverse ses fruits sur le royaume en paix. Dans un passage lustré par les vents, d’une voix grave et sur un tempo martial, Virgile Ancely rappelle que ces promesses de vie heureuses ne sont jamais que le résultat des victoires militaires remportées par le roi. Une vie heureuse que le continuo fait baigner dans le parfum réconfortant de la paix tandis que la voix lumineuse de David Tricou fait danser la joie (laetitia) de ceux qui vivent le cœur droit (rectis cordia).

Au sommet de la pyramide, le tutti célèbre la royauté de droit divin. Le roi tenant son autorité directement de Dieu, c’est vers ce dernier que le Petit Chœur se tourne d’abord pour un Jubilate Deo déférent. Avant qu’il ne soit puissamment relayé par le Grand Chœur. Ensuite, afin de souligner l’union intime des deux autorités sacrées, le Jubilate Deo renouvelé par le Petit Chœur est incrusté, par le Grand Chœur, de fragments du verset précédent qui évoquait les batailles victorieuses du Roi. Ce jeu d’alternance et de fusion de deux textes réunit ingénieusement, dans un même hommage, le Dieu des armées (Deus Sabaoth) et son bras armé sur terre.

Sur l’autre versant, le roi-justicier garantit la paix intérieure. Non pas la justice ostentatoire du système judiciaire protocolaire. Mais celle que rend le rend roi in abscondito tabernaculi sui (dans le secret de sa tente). En écho à l’allégorie féminine de la Justice, c’est à une voix de soprano que revient le privilège de souligner le caractère protecteur de la sagesse royale déléguée par Dieu. Pour en décrire le caractère d’exception, l’auteur du texte combine deux fragments de versets prélevés dans les Psaumes 147,9 et 27,5. Leur assemblage inspire à Lully un passage parsemé de madrigalismes. Telle cette plaintive tenue de notes pour évoquer les jours d’affliction (in die malorum) auxquels le roi a mis fin. Ou cette ligne mélodique descendante tentant de pénétrer les secrets (abscondito) du cabinet du justicier royal (tabernaculi) décoré, pour la circonstance, par un mélisme chatoyant. Par ailleurs, afin de marquer le caractère exceptionnel de cette grâce qui n’est accordée « à aucun des peuples/ non fecit omni nationi », Lully annonce la répétition de ce passage par un arpège descendant exacerbé par les cordes pincées. De même, pour marquer les esprits, cette reprise est soulignée par une accentuation du tempo et un soutien instrumental plus vigoureux. Rassuré, un duo soprano/basse salue joyeusement l’image d’une justice marchant devant le roi avant de représenter, par un unisson, l’accolade que se donnent la justice et la paix.

Le mouvement final consacre les mérites du jeune Louis. Ici, il n’est plus question de Dieu. De bout en bout, toutes les formes d’alternances sont mobilisées. D’abord, pour « chanter avec joie en la présence du Roi/ jubilate in conspectu regis », le Grand Chœur s’entretient avec les instruments, puis avec le Petit Chœur. Le second verset, par contraste, est confié à un trio (S,A,B) pour célébrer la naissance de la justice sous le règne du jeune Louis. Une naissance dont la progressivité est traduite par une écriture en imitation et dont la sagesse est signifiée par la retenue du tempo. A l’inverse, l’abondance de paix/ abundantia pacis qui l’accompagne est applaudie par les deux chœurs se faisant écho. Enfin, pour souligner l’indestructibilité de l’accord de paix finalisé par le mariage, c’est dans un unisson cérémonieux que le tutti prophétise, sur un ton grandiose, qu’il durera « jusqu’à ce que la Lune disparaisse/ donec auferatur Luna ». En résumé, deux astres rayonnent désormais au firmament du royaume de France : la Lune (Marie-Thérèse) et le Soleil (Louis XIV). Une image prémonitoire car le roi ne revêtira l’emblème solaire qu’entre 1661, lorsqu’il décide de gouverner seul. Ce qu’il confirme lors du Grand Carrousel de 1662 au cours duquel il apparaîtra travesti en Apollon.

« La Paix à ces mots paraît… Déjà l’auguste beauté (= de Marie-Thérèse) /Dont Louis est enchanté/ Lui fait sentir tant de charmes/ Qu’il n'aimera désormais/ Après la gloire des Armes/ Que les douceurs de la Paix » écrivait, exactement au même moment, le poète Claude Boyer (1618-1698) dans son Ode pour la Paix (1660).

Les célébrations du mariage : Fontarabie (3 juin 1660) et Saint Jean-de-Luz(9 juin 1660)

Deux célébrations de mariage encadrent cette ultime ratification de l’accord de paix. Rien ne vaut un témoin direct, tel le comte de Brienne, pour nous en faire revivre les moments essentiels.

Le 2 juin, rapporte la Gazette de Paris (Fontarabie, 8 juin 1660), « le Roy d’Espagne arriva ici, de San Sebastian, avec l’Infante, au bruit du canon. Le lendemain, qui était destiné à la première cérémonie du Mariage, ils se rendirent en notre Eglise Cathédrale » de Fontarabie. Le comte de Brienne nous raconte la suite.

L’évêque de Pampelune, Diego de Tejada y Laguardia (1609-1664) revêt les vêtements ecclésiastiques avant de présider la célébration du mariage royal par procuration. « Le trop de curiosité des français », précise notre témoin, oblige le roi d’Espagne « à défendre à tout le monde d’aller à la cérémonie du mariage sans sa permission ». Brienne compte parmi les privilégiés. Entrons avec lui dans l’église. Elle « était tendue d’une tapisserie fort belle qui représentait l’histoire de Crésus… Du côté de l’Evangile était attaché un dais qu’ils appellent courtine… L’évêque revêtu pontificalement portait une croix qu’il présente au Roi et à l’Infante qui la baisèrent et avancèrent entre les gardes jusqu’à la courtine, accompagnés des grands d’Espagne… L’Infante entra sous le la courtine à la gauche de son père et se mit comme lui à genoux pour entendre la messe qui fut commencée après que le Te Deum fut achevé… Le Roy demeura... à genoux pendant la messe qui fut dite basse par l’évêque… La messe n’ayant guère duré, l’évêque repris sa mitre et descendit avec ses assistants à la courtine où le Roy se couvrit et se tint debout avec l’Infante ». Don Luis Mendez de Haro (1598-1661), qui devait épouser l’Infante par procuration, « s’approcha et remit au célébrant sa procuration pour l’épouser, qui fut lue de même que la renonciation de l’Infante aux Etats du Roy son père qu’elle confirma par serment. Après quoi l’évêque procéda au mariage… Monsieur de Fréjus (Joseph Zongo Ondedei (1608-1674), évêque franco-italien de Fréjus), destiné pour témoin du mariage… n’arriva qu’à la moitié de la messe par la négligence de ceux qu’on avait chargé de l’avertir… Le mariage se fit avec toutes les demandes ordinaires aux contractants. L’Infante n’y répondit qu’après l’aveu de son père qu’elle demanda trois fois, comme elle répondit autant de fois, de même que Don Luis. En suite de quoi le Roy… prit l’anneau et crut… qu’il était plus honnête et plus convenable de le mettre lui-même au doigt de sa fille… Et aussitôt la Reyne, qui de ce moment le devint, se jeta aux genoux de son père et lui prenant la main, la baisa. Il la releva et l’embrassa et ne put retenir ses larmes malgré toute sa gravité et fit ainsi paraître la douleur qu’il avait de se séparer d’une fille qu’il aime fort tendrement ou la joie de la voir Reyne de France. Elle, de son côté, se mordait les lèvres avec constance pour épargner d’autres pleurs à son père ».

Là finirent les cérémonies du mariage. Le Roy sortit aussitôt de la courtine le premier pour donner la main droite à la Reyne. Elle ne la prit qu’avec peine, marchant un peu après sa Majesté Catholique et retournant ainsi au carrosse dans lequel ils étaient venus ».

En somme, une célébration sans faste mais gonflée d’émotion du côté espagnol. Le chapitre musical consacré par Vincent Dumestre au mariage fait-il écho à l’atmosphère sonore qui baignait la cérémonie espagnole telle qu’elle vient de nous être racontée ? Cela paraît improbable. Correspond-il davantage à celle qui, le 9 juin suivant, résonne en l’église de Saint-Jean-de-Luz ? Pour s’en assurer, convoquons à nouveau le comte de Brienne.

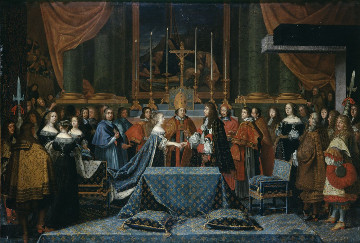

Le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse, Henri Testelin/ Jacques Laumosnier – Musée de Tessé, Le Mans

« Le neuf (juin) sur les onze heures du matin, la cérémonie se fit dans l’église parrochiale (paroissiale) de Saint-Jean-de-Luz par Monsieur l’évêque de Bayonne (Jean VII D’Olce - né vers 1605-1681) … Leurs Majestés passèrent avec toute la Cour pour aller à l’église sur une galerie… depuis la porte du logis de la Reyne Mère jusqu’à celle de l’église… Le Roy marchait le premier…. En arrivant dans l’église, les orgues, les trompettes et les tambours, les fifres et les cloches (sonnaient)… Le Roy et la Reyne se mirent sous le haut dais qui était préparé pour tous deux au milieu de l’église…. (Une dame d’honneur) soutenait de sa main la couronne de la Reyne parce qu’elle était mal attachée à cause que la Reyne n’avait point de bonnet sur ses cheveux et était encore coiffée à la mode d’Espagne… Avant que la messe commençât, Monsieur de Bayonne fit la bénédiction de l’anneau et la donna au Roy qui la mit au doigt de la Reyne. Ensuite la messe fut chantée par la musique Italienne… Monsieur le cardinal (Mazarin) présenta la paix à baiser (nota : dans le rite catholique, il s’agit d’un osculatoire, c’est-à-dire un objet présenté aux fidèles, au moment de la communion, pour procéder au « baiser de paix ») à Leurs Majestés et à la Reine Mère et à la fin de la messe Monsieur l’évêque de Bayonne étant descendu des degrés de l’autel fit un discours à Leurs Majestés sur le sujet du mariage et la musique entonna le Te Deum. Cela étant fait, tout le monde s’en retourna au logis de la Reyne Mère au même ordre qu’on était venu ». Le comte de Brienne juge cependant cette cérémonie superfétatoire « car le mariage était déjà fait à Fontarabie ». Pour autant, celle-ci dura près de quatre heures.

Confronté à ce récit, le volet musical élaboré par Vincent Dumestre paraît à peine plus réaliste. Encore eut-il fallu l’ouvrir par la Sonnerie de Lully placée, à l’inverse du récit historique, en ouverture du cérémonial diplomatique. Pour la suite, avec un supplément d’imagination, les deux pièces d’orgue inscrites au programme pourraient accompagner l’entrée du couple royal dans l’église et la sinfonia instrumentale appellerait au recueillement au moment du rituel de l’Elévation. Quant au Magnificat, il figurerait la séquence (non évoquée dans les témoignages consultés) de consécration des époux à la Vierge afin d’attirer, selon la tradition, la fertilité dans leur couple.

Vincent Dumestre place la célébration du mariage sous le signe du troisième Ton de l’Eglise. Rappelons que ces Tons, comme l’explique l’eudiste E. Saché dans son Traité des Tons de l’Eglise selon l’usage romain (1685), ont pour vertu d’imprimer « en nos âmes certaines affections de piété ». Ainsi en est-il du troisième, appelé « mystique » (Tertius Mysticus), « parce que sa cadence ou terminaison exprime quelque chose de secret, de mystérieux, de saint et de sacré, qui conduit l’esprit à la componction » (= douleur d’avoir offensé Dieu) ». Guillaume-Gabriel Nivers (1632-1714), l’organiste de l’église Saint-Sulpice de Paris, avait publié, en 1665, un Livre d’orgue contenant Cent Pièces de tous les Tons de l’Église. Pour le troisième, huit pièces se succèdent. Parmi elles, le Plein Jeu en ferme la marche. Il pourrait être, ici, associé à l’entrée du cortège des Princes. « Saint et sacré ». Ces termes qualifient parfaitement la tonalité de cette pièce aux allures solennelles. Comme une fumée d’encens, quelques grappes de croches ascendantes glissent délicatement sur un tapis d’accords sobrement tenus. Dans le Récit de Cromhorne qui suit, la ligne mélodique badine avec les anges. Mais une badinerie auxquelles le rythme pointé imprime une allure distinguée. Cette combinaison de pièces apporte, exactement comme Nivers l’avait promis dans sa courte présentation de l’opus, « l’ornement de la Solennité et… le soulagement du cœur ».

En guise de modeste échantillon de la « grande simphonie italienne » (in recueil relatif à La pompe et magnificence au mariage du Roy et de l’Infante d’Espagne, 1660) qui avait animé la messe, Vincent Dumestre a prélevé la Sinfonia grave du premier livre des Sinfonie e gagliarde a cinque voci publié en 1607 par Salomone Rossi (1570-1630). C’est donc à un compositeur de confession juive que revient le privilège de nous projeter instantanément au moment de l’Elévation. Son style, prêt à enjamber la ligne de partage entre la prima et la seconda prattica, imprègne l’atmosphère d’un mélange de vénération et de gravité. Ce doux parfum boisé se diffuse au moment précis où, à Saint-Jean-de-Luz, « entre l’Elévation et l’Agnus Dei, on étendit… un grand tapis, avec deux carreaux (= coussins) de velours rouge, sur lesquels Leurs Majestés s’allèrent mettre à genoux » et où ils « demeurèrent, ainsi, devant l’autel jusqu’à la fin de la messe » (Gazette 1660).

Comme pour compenser le fâcheux raccourci de « la grande Messe chantée par la Musique » lors du mariage français, Pier Francesco Cavalli (1602-1676) nous gratifie d’un somptueux Magnificat à double chœur avec lequel Sébastien Daucé avait déjà enchanté nos oreilles (voir la chronique du CD). Ce passage obligé de la liturgie des Vêpres est extrait de ses Musiche sacre publiées à Venise en 1656. Il se caractérise par un impressionnant jeu d’oppositions de mouvements, de dynamiques et de couleurs. Une opposition ajustée à la théologie d’alors. Notamment celle que développe le cardinal Pierre de Bérulle (1575-1620) au début de sa Vie de Jésus (1629) lorsqu’il distingue, dans la vie de Marie, « deux manières de vie » : « l’une qui la prépare à la divine maternité sans qu’elle le connaisse ; l’autre… (qui est) l’état heureux et divin de puissance maternelle » (chapitre XV). L’une couverte par le voile de l’humilité. L’autre projetant l’éclat de sa divinité. Avec ce matériau, Cavalli façonne un clair-obscur figurant, par le son, la destinée radieuse d’une humble servante.

Cette recherche consciencieuse des effets de contraste inspire à Cavalli une entrée en matière particulièrement adaptée à l’acoustique des grands volumes. Telle cette basilique San Marco dans laquelle il a gravi les échelons de la hiérarchie sous la direction de Claudio Monteverdi (1567-1643). Au point de s’inspirer de l’esprit, sinon de la forme, de certains des passages du Magnificat du Selva morale e spirituale de son maître (1640).

A contre-courant du sens littéral du texte (car magnificat signifie « exalter »), Cavalli imprime à l’incipit la marque du grand style polychoral vénitien. Imprégné de majesté, le premier chœur étire gravement le mot magnificat puis figure, par un tempo légèrement plus tonique, l’éveil spirituel de Marie (anima mea). Comme par effet de réverbération, le second chœur le fait résonner à nouveau. Puis les deux masses sonores se conjuguent pour cheminer ensemble vers l’unisson. Avant de s’étreindre dans un puissant accord en forme de vénération associant étroitement Marie et le Christ. Cavalli traduit ainsi en langage musical la théologie d’un autre commentateur du Cantique de Marie, saint Jean Eudes (1601-1680). Dans le Livre X de son Cœur admirable de la très-sacrée mère de Dieu paru en 1681, il justifie ce rapprochement : « c’est parler de Jésus que de parler de Marie ; car ils sont si conjoints ensemble » (chapitre VI). Le compositeur ne fait jamais que mettre en musique un point de la doctrine de la Contre-Réforme, prenant ainsi le contre-pied des « infidèles de ce siècle » qui contestent ouvertement la divinité de Marie.

Un nouveau jeu d’oppositions vivifie le second verset. S’ébattant joyeusement à la manière des danseurs d’une gaillarde ou d’un rigaudon, une sinfonia instrumentale échauffée par les trombones s’élance sur un rythme pimpant. Avec une grâce empreinte d’humeur badine, elle esquisse une ligne mélodique figurant l’allégresse qui saisit l’âme de Marie. Un trio (S,T,B) fait gaiement danser les mots jusqu’à ce que la sinfonia initiale referme cette parenthèse euphorique. Le troisième verset forme, en quelque sorte, une synthèse de l’atmosphère musicale des deux précédents. Il s’ouvre sur un trio (A,T,B) accompagné sobrement par un continuo incarnant l’humilité de Marie. Comme pour représenter le mouvement descendant de l’ange Gabriel et la courbe ascendante de l’exaltation de Marie à l’annonce de sa maternité, Cavalli introduit deux marches harmoniques qui viennent à la rencontre l’une de l’autre. Avant de s’épanouir dans un mouvement fugué à trois parties (symbolisation de la Trinité ?) déclarant la Vierge bienheureuse pour l’éternité. Non que Marie soit subitement saisie d’orgueil, explique Jean Eudes. « Car c’est le Saint-Esprit qui parle par sa bouche, et qui fait l’une des plus grandes, des plus célèbres et des plus considérables prophéties qu’il ait jamais faite ». Hommage perpétuel que confirme aussitôt un chœur opulent proclamant l’assentiment de omnes generationes (tous les âges). Dans ce passage généreux et chatoyant, un simple mot (omnes) est illuminé de toutes les manières possibles : par un jeu d’alternances et des combinaisons changeantes de solistes, par des éclats de trompettes ou des vocalises orientalisantes évoquant l’Exultavit du Magnificat des Vêpres de Monteverdi. Enfin, par un tutti vocal et instrumental imprimant au finale la marque d’une foi militante.

« La bienheureuse Vierge ayant dit, dans le verset précédent, que toutes les générations la diront bienheureuse, elle en déclare les causes..., qui sont les grandes choses que Dieu lui a faites » (Jean Eudes). De fait, Cavalli énumère ces « causes » sur un registre particulièrement expressif. D’abord, dans le quatrième verset, il met successivement en lumière deux sentiments. D’une part, l’émerveillement de Marie est traduit par une musique foisonnante attisée par une joie intense. Comme dans la séquence précédente, les solistes polissent la ligne mélodique que les chœurs amplifieront sous une forme d’apothéose à la gloire du Puissant. D’autre part, la vénération envers celui quia fecit mihi magna potens est (celui qui fit pour moi des merveilles). Pour sanctifier le nom de Dieu, Cavalli procède à une forme de syncrétisme musical, mêlant la tonalité psalmique (dans un embryon de cantus firmus) au style concertant moderne. L’unisson final met la dernière touche à ce magnifique portrait psychologique de la Vierge. Désormais, sa puissance « répand les trésors de ses miséricordes sur tous ceux qui n'y apportent point d’obstacle », poursuit Jean Eudes. De fait, un trio (A,T,B) constitué dans chacun des deux chœurs se relaie pour goûter le doux parfum de la paix tandis qu’un continuo introspectif contemple, avec gravité, les effets apaisants de la clémence divine. Plongé dans une douce béatitude, ce passage recèle des petits bijoux figuratifs. Tel ce jeu des répétitions anxieuses avertissant que cette quiétude n’est réservée qu’à ceux qui craignent Dieu (timentibus eus). Ou cette ligne mélodique sombrant dans les graves en entraînant les incrédules vers les enfers. Enfin, la rotation millimétrée du progenie in progenies (d’âge en âge) qui matérialise une conception cyclique du temps.

Des incrédules, il va justement en être question dans une suite de portraits parallèles. D’abord, un mouvement caractéristique du stile concitato (style agité) monteverdien juxtapose deux sensations. Celle de la toute-puissance de Dieu se manifeste dans un énergique unisson. Quant à celle de ses redoutables effets, elle est éblouissante de virtuosité. Particulièrement lorsque les volées de dispersit s’abattent sur les orgueilleux (superbos) dans un mouvement tempétueux. Ce passage dans lequel Dieu « détruit les desseins que les superbes méditaient en leur cœur » (Jean Eudes) suscite une sensation d’éblouissement. Car son écriture fourmillante provoque chez l’auditeur une impression de confusion que la maîtrise technique des interprètes du bien-nommé chœur de la Compagnie La Tempête convertit en morceau de bravoure. En revanche, le tempo s’enveloppe d’un voile de sérénité pour commenter la déposition des souverains et l’avènement des humbles. L’art du contraste, si caractéristique de la musique baroque, ne suffit pas à expliquer le choix de Cavalli consistant à baigner cette révolution dans une atmosphère paisible. Nous pensons qu’il repose également sur une exégèse de ce verset dont Jean Eudes nous livre une clé de lecture. Résumons. « Le Père divin, voulant donner à son Fils des coadjuteurs et des coopérateurs pour travailler avec lui à ce grand ouvrage de rédemption de l’univers, il lui donne douze pauvres pêcheurs sans science, sans éloquence et sans aucune qualité qui les relève devant les hommes ». Malgré cela, « ils… triomphent glorieusement des grands, des puissants, des savants et de tous les monarques de la terre. Ils anéantissent… l’idolâtrie abominable que l’enfer avait établie par toute la terre, et ils établissent la foi et la religion chrétienne par tout le monde ». Ainsi, la musique de Cavalli raconterait la lente conversion des esprits des païens et l’instauration progressive du pouvoir de l’Eglise de Rome (le pape étant le représentant de l’un de ces apôtres). Deux versants de l’histoire de l’Eglise qui coulent placidement sur une courbe mélodique descendante (deposuit potentes/ Il renverse les puissants) puis ascendante (exaltavit humiles/ Il élève les humbles). Cette nouvelle ère est saluée dans un monumental mouvement fugué. Une musique aérienne soutenue, au départ, par un continuo dont le mince filet est à peine perceptible. Digne reflet de l’idée selon laquelle « tous les pauvres… ont le cœur détaché des choses de la terre » (Jean Eudes). Mesure après mesure, au fur et à mesure de l’entrée de nouvelles voix et de nouveaux instruments, ce fugato ne cesse de s’épaissir. Jusqu’au tutti final qui sanctifie ceux qui renoncent aux biens terrestres pour entrer « en possession des richesses éternelles ». Notons malicieusement le déséquilibre perceptible dans le traitement musical du texte. En effet, si la pauvreté est sublimée par une éloquente écriture contrapuntique (Esurientes implevit bonis/ Il comble de bien les affamés), Cavalli reste bien discret sur le sort des riches (divites dimisit inanes/ Il renvoie les riches les mains vides). Au moment de composer, a-t-il été saisi d’une pudeur opportuniste lorsqu’il a songé au public privilégié qui allait l’écouter ?

Toutes ces « causes » ne sont jamais que la réalisation d’une promesse, résume Jean Eudes. « C’est comme si (Marie) disait : Voilà l’effet des prédications des Prophètes ; voilà ce que les ombres ont marqué ; voilà ce que les Patriarches ont espéré ; voilà la vérité des promesses de Dieu accomplies ; voilà ce qui me fait chanter du plus profond de mon Cœur : magnificat anima mea Domine ». Cette joie de l’accomplissement fait danser la ritournelle annonçant les quatre derniers versets du cantique. La plume de Cavalli leur fait emprunter le chemin d’une somptueuse assomption sonore. D’abord, un duo (S,A) met plaisamment en scène, dans un passage en imitation, la réconciliation de Dieu avec Israël (= l’Eglise). Sur une tonalité psalmique battue par un tempo révérencieux, le duo savoure ensuite les effets apaisants de l’amour divin. La reprise de la ritournelle appelle maintenant les deux chœurs à célébrer la fidélité divine, « infiniment puissante, infiniment sage et infiniment bonne » (Jean Eudes). Tour à tour, puis conjointement, ils enveloppent dans un riche manteau de vocalises sur lequel brille facétieusement le flageolet, le cortège des prophètes (patres nostros) qui avaient annoncé la maternité divine. Avec une mention particulière accordée à Abraham. A l’allure d’un majestueux rythme pointé, le pupitre des basses décline sa généalogie sur une impressionnante gamme descendante qui relie le patriarche à sa descendance. Et notamment à Marie.

La doxologie (formule conclusive des Psaumes) renoue avec l’allure grandiose de l’ouverture. Dans ce sommet de la polychoralité, les voix et les instruments exultent. D’abord, dans un mouvement unanime, ils consacrent une fresque monumentale à la Trinité. Puis, à peine les solistes ont-ils égrainé la succession des siècles, que les chœurs les enveloppent de l’Amen final qui se répand dans une déflagration de lumières et de couleurs. De toute évidence, ce Magnificat est à l’image de l’Eglise triomphante.

Bals et ballets (3 juin et 9 juin 1660, 3 juillet 2022)

Versailles, 3 juillet 2022. La majorité du public patiente dans les escaliers. La suite de la représentation, consacrée aux divertissements associés au mariage royal, va se dérouler dans la célèbre Galerie des glaces. Mais auparavant, les Doges (billets de catégorie supérieure) se rafraîchissent. Debout sur les marches de l’escalier, nos voisins s’interrogent ; d’autres s’impatientent. Mais les habitués se résignent. Et si un peu de musique leur était offerte pour atténuer l’inconfort de l’attente ?

Fontarabie, 3 juin 1660. A l’issue de la cérémonie religieuse, raconte laconiquement le comte de Brienne, « le Roy Catholique mena la Reyne à son appartement où il la laissa pour aller dîner séparément dans le sien ». D’après la Gazette (8 juin 1660), la nouvelle reine reçoit ensuite la visite discrète de Mademoiselle (nota : il s’agit de Anne Marie Louise d’Orléans (1627-1693) dite la Grande Mademoiselle, la turbulente cousine germaine de Louis XIV) qui, « s’étant trouvée incognito, la Reyne la reconnut à sa bonne mine, et Sa Majesté, après l’avoir embrassée, l’emmena dans sa chambre, où Elles eurent un entretien de deux heures, avec une extrême satisfaction de part et d’autre ». A Fontarabie, si l’esprit est à la fête, c’est en toute intimité.

Saint-Jean-de-Luz, 9 juillet 1660. Le recueil relatant La pompe et magnificence faite au mariage du Roy et de l’Infante d’Espagne (1660) indique la chronologie des événements postérieurs à la cérémonie religieuse. « On arriva chez le Reyne Mère environ les 3 heures et demie. La reine était toute en eau à cause du poids de ses habits, de ses pierreries et de son grand manteau. On la déshabilla, on la mit au lit où elle dîna seule pendant que le Roi, la Reine Mère et Monsieur (Philippe d’Orléans (1640-1701), frère cadet de Louis XIV) dînaient ensemble. Au sortir du repas, le Roi l’alla voir et y demeura seul environ une heure… Sur les sept heures, leurs Majestés, Monsieur et son Eminence parurent aux fenêtres et jetèrent au Peuple et aux Soldats du Régiment des gardes quantité de médailles d’or et d’argent, un peu plus grandes qu’un louis d’or… Sur les neuf heures, leurs Majestés allèrent toutes ensemble au logis du Roi où l’on soupa peu de temps après et sur les onze heures, la Reine Mère mit la Reine au lit ».

Dans le cercle des intimes, le comte de Brienne n’évoque pas non plus de réjouissances particulières : « sur le soir, le Roy mena la Reyne, sa femme, en son logis qui leur est désormais commun. Ils y soupèrent et l’on fit la bénédiction du lit ».

Seule « l’édition spéciale » de la Gazette observe que « les Bourgeois conclurent cette grande fête par toutes les allégresses imaginables, avec d’autant plus de ravissement, qu’ils avaient eu l’honneur de voir leur ville servir de théâtre à une si auguste cérémonie et d’être les témoins de ce qui achève le bonheur de la France et doit affermir, pour jamais, cette Paix délicieuse, qui vient d’être si solennellement jurée entre les deux couronnes ».

Si réjouissances il y eût le jour du mariage, elles furent donc essentiellement populaires. Nul Ballet des nations n’a donc résonné dans les appartements royaux. Pas davantage lors du concert, d’ailleurs. Car Vincent Dumestre se met au diapason des événements lorsqu’il choisit quatre pièces parlant au peuple de France davantage qu’à son élite.

Pour la dernière partie du concert, nous sommes invités à fouler le parquet de la Galerie des glaces du château de Versailles. Comme au temps de Louis XIV, les musiciens tentent d’attirer l’attention des visiteurs dans ce moment crucial que les rhétoriciens nomment la captatio benevolentiae. De fait, la sinfonia annonciatrice de la complainte Lasciatemi morire stelle spietate (Laissez-moi mourir, astres sans pitié) extraite du Xerse de Cavalli se perd d’abord dans le léger brouhaha nourri par un public subjugué par la magnificence des lieux. Mais quelques mesures de l’ouverture instrumentale suffisent pour qu’opère la magie de la musique. Nous voilà projetés à l’acte V, scène 19 du drama per musica représenté à Paris le 22 novembre 1660, en présence des jeunes époux royaux (voir la chronique de la rare version parisienne donnée à Lille en 2015). Cet arrangement d’une pièce déjà présentée au public vénitien le 12 janvier 1654 remplaçait alors, presque au pied levé, l’Ercole Amante dont la mise en scène était aux prises avec d’importantes difficultés techniques.

D’une voix tremblante d’émotion (à Versailles), Victoire Bunel nous prend à témoin au moment précis où Xerse découvre que Romilda, dont il est épris, s’apprête à épouser son frère, Arasmene. Ce lamento con violoni, selon l’indication figurant sur la partition autographe, s’inscrit nettement dans la lignée du célèbre lamento du second opéra (en grande partie perdu) de Monteverdi : L’Ariana (1608). Il en emprunte d’ailleurs l’incipit. L’ouverture instrumentale qui s’étire sur plusieurs mesures est extraordinairement expressive. La harpe verse les premières larmes. Avec le violon, les pleurs se muent en soupirs tandis que l’ostinato provoque des sanglots. Exacerbée par les seuls instruments, l’expression physique de la souffrance amoureuse gravit l’échelle de la douleur psychologique. En écho à l’usage d’alors de confier les rôles de héros virils à des castrats, le timbre argenté de la mezzo-soprano ébranle Xerse lorsqu’il manifeste son dépit. Le texte du prolifique librettiste Nicolo Minato (1627-1698) est structuré autour des deux premiers vers qui feront ensuite office de refrain. L’âme en souffrance s’apitoie dans une première partie tandis que l’orgueil blessé du roi bouillonne dans la seconde. De languissantes tenues de note signalent l’acuité de la douleur. Ainsi, dans le refrain, le gémissement désespéré emporte spietate (sans pitié) et l’accablement repousse la répétition de crudeltà (cruauté) jusque dans les graves. Notons également ce phrasé syllabique qui, en démembrant Lasciatemi morir, créé d’emblée une tension dramatique. Tension exaspérée par le rythme instable du continuo. Puis portée à son paroxysme par les chromatismes déchirants tirés vers les aigus, tantôt pour invoquer les alme dannate (âmes des damnés), tantôt pour se figer dans les ombre gelate (ombres glacées). Splendidement interprétée, cette musique, certes antinomique à l’esprit d’une noce, ne fut pourtant pas applaudie. Le public avait-il l’esprit ailleurs ? Ou entendait-il prolonger dans le silence cet instantané d’émotion déclenché grâce au talent de ses interprètes ? Pour nous, pas de doute : Victoire Bunel a sublimé les états d’âme de Xerxès.

Quand le peuple chante la paix, il inspire André de Rosiers de Beaulieu (actif entre 1634 et 1672). Extrait du dixième Livre des Libertez imprimé par Robert Ballard (1610 ?-1673) en 1660, la chanson à boire intitulée Après une si longue guerre réveille instantanément en nous le motif mélodique de la célèbre Complainte de Mandrin (1725-1755). L’air d’André de Rosiers précède de plus d’un demi-siècle le prélude instrumental que Jean-Philippe Rameau (1683-1764) insère dans son premier opéra, Hippolyte et Aricie (1733). En fait, de Rosiers pose ses paroles sur une mélodie populaire bien plus ancienne. Celle des Trente voleurs de Bazoges (vers 1580), qui s’en approche, n’en constitue pas pour autant la matrice. Sur un parterre lissé par le son de la régale, aiguillés et stimulés par le hautbois, le timbre tranchant de Serge Goubioud et le grave pénétrant de Virgile Ancely (à Versailles) appellent à lever le verre en l’honneur des rois faiseurs de paix. Au rythme des libations, les strophes cheminent sur une tonalité scandée par un « vous m’entendez » qui veut convaincre l’auditoire de l’éternité de la concorde des nations. Bien curieuse est la destinée de cette mélodie qui, selon son temps, salue les brigands ou, comme ici, chante « le verre en main/ Vive Louis et Mazarin ».

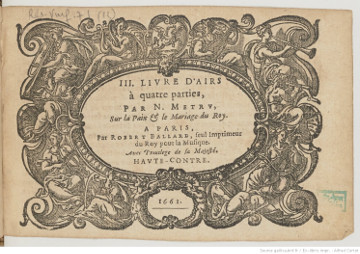

Nicolas Métru, Airs à quatre parties, III, 1661, Gallica, BnF

Quittons le monde truculent des cabarets pour nous laisser envoûter par une sorte de Te Deum profane absolument saisissant. Comme le ferait un hymne d’action de grâce à la Paix, l’air Ô France de Nicolas Métru (1610 ?-166.) exprime, dans un quasi recueillement, la reconnaissance du peuple de France envers l’Amour qui le libère des « éspines de la guerre ». Bien mieux que nous ne saurions le faire, un certain Du Coudray fait ainsi l’éloge du style du compositeur tel que nous le goûtons dans cet air : « Quand on entend, METRU, ces Airs si ravissants/ Et les doctes accords qui font leur harmonie/ Notre âme de plaisir en extase ravie/ Par un charmant transport perd l’usage des sens » (sonnet in Airs à quatre parties… sur la Paix et le Mariage du Roy, 1661). Un autre signe témoigne du soulagement général qui saisit alors les esprits. Dans la courte épitre dédicatoire de ce troisième recueil d’airs, le compositeur confie à Georges de Pellissari (1628-1676), trésorier général de la marine, des galères et des fortifications des places maritimes de France, que les mélodies contenues dans ce volume résultent du « seul bruit (que) la Paix à produits » dans son esprit. Un unisson velouté et lumineux parle à l’oreille du peuple de France. Le chœur s’adresse à lui avec douceur, gonflant délicatement ce Ô d’interpellation. Comme s’il confiait à un doux zéphyr le soin de diffuser son message de paix. L’impeccable prononciation à l’ancienne recouvre le texte d’une fine patine. Quant aux rôles, ils sont clairement distribués. Il revient à un petit ensemble vocal de tisser un compliment à l’adresse du couple royal qui, par le mariage, assure que la joye efface nos pleurs. Rasséréné, le tutti vocal célèbre ce moment de grâce en magnifiant l’union de la paix et de l’amour. L’hymne de Nicolas Métru est un ravissement. De fait, l’alchimie qui opère tient à la partition sans afféterie autant qu’à l’émotion esthétique à laquelle communient, de toute évidence, ses remarquables passeurs.

Un charme qui sera rompu par deux équipes de pyrotechniciens. La première est menée par Juan Hidalgo de Polanco (1614-1685). Il est l’auteur de la plus ancienne partition d’un « opéra » espagnol conservée dans son intégralité. En 1660, sur un livret de Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), il met en musique une zarzuela ( un genre musical aux couleurs espagnoles mêlant musique, chant et ballet, voir la chronique) dont le titre Celos aun del aire matan (La jalousie, même sans fondement, tue) ne cache rien de la philosophie illustrée par le mythe de Céphale et Procris (Livre VII des Métamorphoses d’Ovide) : la jalousie est un mal qui détruit jusqu’au couple aimant et fidèle.

Créé le 5 décembre 1660 à Madrid, cet « opéra » à la mode espagnole participe d’une compétition farouche (précédant la reprise des guerres) entre les deux nations qui convolent à Saint-Jean-de-Luz. Elle prendra un tour diplomatique en octobre 1661 lorsque l’Espagne devra se soumettre à des excuses et à reconnaître officiellement la prééminence de la France à la suite d’un incident diplomatique survenu à Londres (voir l’allégorie peinte par Charles Le Brun (1619-1690) dans un médaillon du plafond de la Galerie des glaces). Pour le moment, c’est sur le terrain artistique que les deux pays se jaugent. L’attelage Calderon (l’un des maîtres du théâtre espagnol) et Hidalgo (principal compositeur de musique théâtrale et profane à la cour d’Espagne) entend surpasser les productions opératiques italiennes tant prisées à la cour de France.

L’extrait prélevé dans le troisième et dernier acte de la zarzuela voit se croiser trois personnages : Clarin, le serviteur de Céphale (prince thessalien), Floreta (l’épouse de Rustico) et Rustico lui-même (le gardien du temple). Les héros mythologiques sont absents. De fait, Vincent Dumestre nous plonge dans une scène pétulante dans laquelle le peuple parle de ses amours. De la lâche frivolité d’un Clarin qui courtise Floreta, simplement por pasatiempo (pour passer le temps). De la coquetterie de Floreta qui finit par découvrir l’inconstance et la couardise de son galant. De la naïveté et de la rustrerie de Rustico qui constate le badinage mais que l’état d’ivresse plonge dans la bestialité. Jusqu’aux témoins de la scène de ménage dont le cri Guarda la fiera (Retenez la bête) sonne comme un refrain halluciné. La musique d’Hidalgo est pétillante. Le rythme endiablé. La répétition papillotante de la même formule mélodique exerce son pouvoir hypnotique sur un public qui finit par se dandiner, comme possédé par le tempo. Apprécié à l’aune du plaisir procuré par des artistes déchaînés, les applaudissements ont valeur d’acclamations.

Versailles, 3 juillet 2022. La nuit n’a toujours pas succédé au jour. A l’extérieur, le second groupe de pyrotechniciens peaufine ses préparations. A l’intérieur, pour faire patienter le public, les musiciens gratifient le public d’une reprise du somptueux Magnificat de Cavalli. Celui-ci est ravi. Jusqu’à ce que, aux premières gerbes du feu d’artifice tiré depuis les jardins du château, une partie des spectateurs se faufile vers les fenêtres pour admirer les jeux de lumières et de couleurs qui éclairent les perspectives du château façonnées par André Le Nôtre (1613-1700). Pour beaucoup, malheureusement, l’éclat de la musique de Cavalli a trouvé, dans les déflagrations colorées, un redoutable rival.

Nos sens étant maintenant en repos, nous repensons à l’invitation de Vincent Dumestre. Les noces royales de Louis XIV, annonçait-il. Avec le recul, nous constatons que ces noces n’ont finalement constitué qu’un prétexte pour proposer un programme musical cousu de coupons aux motifs bigarrés. Pris isolément, ils sont tous magnifiques. Mais leur agencement ne raconte pas vraiment une histoire. Du moins, pas celle du mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d’Autriche.

Si le titre donné au programme nous paraît quelque peu usurpé, il faut admettre que le Poème Harmonique et le Chœur de la Compagnie la Tempête nous ont offert une superbe gerbe de sons aux essences, aux parfums et aux couleurs généreuses. Mêlant la spiritualité et le divertissement, le mondain et le populaire, le vocal et l’instrumental, Vincent Dumestre constelle le ciel musical tel qu’il aurait pu resplendir à l’aube de la prise de pouvoir personnel de Louis XIV (qui interviendra à la mort de Mazarin, en mars 1661). Ces instantanés musicaux sont illuminés par la convergence des talents de deux ensembles dont l’alliance sonne ici comme une évidence.

Les solistes se distinguent par la noblesse et la précision de leur expression. Leur engagement corps et âme, parfaitement observable lors du concert donné à Versailles, parvient à libérer les émotions blotties sous les lignes de notes. Ils partagent avec le chœur cet art si difficile d’esquisser des images malgré l’immatérialité des sons. Ils ne pouvaient mieux rendre hommage à ces génies de la rhétorique musicale.

Les chœurs ne sont pas en reste. Parfaitement coordonnés dans les passages vertigineux, ils rayonnent de sincérité dans les moments d’introspection. Psalmodie, homophonie, polychoralité : tout leur réussit. Sans compter ces instants magiques qui enchantent les partitions de Jean Veillot et Nicolas Métru.

Du côté des instruments, l’enregistrement offre une panoplie de timbres exceptionnellement ouverte. Du grand orgue à la régale. Des castagnettes aux tambours. Du flageolet au cornet. Toute la famille des cordes participe également à cette somptueuse fête des sons. Sans oublier l’irruption des instruments traditionnels basques.

Finalement, davantage qu’une leçon d’histoire, cet enregistrement constitue un ferment pour libérer l’imagination. A écouter absolument. Même, et surtout, les yeux fermés.

Publié le 17 oct. 2022 par Michel Boesch

© Gonzales Coques : Couple marié dans le parc, détail – 1662

© Gonzales Coques : Couple marié dans le parc, détail – 1662