David et Jonathas - Charpentier

© Philippe Delval : Lucile Richardot (La Pythonisse)

© Philippe Delval : Lucile Richardot (La Pythonisse) Afficher les détails Masquer les détails Date: Le 11 nov. 2023

Lieu: Théâtre de Caen. En co-production avec Ensemble Correspondances, Théâtres de la ville de Luxembourg, Opéra national de Lorraine, Théâtre des Champs-Elysées, Opéra de Lille, Tnp Villeurbanne

Programme

- David et Jonathas, H 490

- Tragédie biblique en un prologue et cinq actes de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) sur un livret de François de Paule Bretonneau (1660-1741)

- Créée le 25 février 1688 au collège Louis-le-Grand de Paris

Distribution

- Jean-Christophe Lanièce (Saül, Roi des Israëlites)

- Gwendoline Blondeel (Jonathas, fils de Saül)

- Petr Nekoranec (David)

- Alex Rosen (Achis, Roi des Philistins/ L’Ombre de Samuel)

- Etienne Bazola (Joabel, un des chefs de l’armée des Philistins)

- Lucile Richardot (La Pythonisse/ Troisième bergère)

- Hélène Patarot (La Reine des oubliés)

- Lysandre Châlon (un du Peuple)

- Caroline Weynants (Première bergère)

- Thaïs Rai-Westphal (Première captive)

- Antonin Alloncle (un du Peuple)

- Marie-Frédérique Girod (Seconde bergère)

- Anne-Laure Hulin (Seconde captive)

- Vojtech Semerad (un du Peuple)

- Clémence Niclas (une Guerrière)

- Mise en scène, scénographie et création de lumières : Jean Bellorini

- Livret théâtral : Wilfried N’Sondé

- Scénographie : Véronique Chazal

- Collaboration artistique : Delphine Bradier

- Création de costumes : Fanny Brouste

- Maquillages, masques, perruques et coiffures : Cécile Kretschmar assistée de Jean Ritz et Bruno Jouvet

- Accessoires : Benoît Bourgarel, Léo Rossi-Roth

- Son et vidéo : Olivier Allemagne

- Ensemble Correspondances :

- Chœur :

- Dessus : Caroline Dangin-Bardot, Maud Haering, Marie-Frédérique Girod, Anne-Laure Hulin, Clémence Niclas, Eva Plouvier, Thaïs Rai-Westphal, Caroline Weynants

- Bas -dessus : Ariane Le Fournis, Lucile Richardot

- Hautes-contre : Daniel Brandt, Carlos Porto, Vojtech Semerad

- Tailles : Antonin Alloncle, Thibault Givaja, Mathys Lagier, Jordan Mouaïssia, Randol Rodriguez

- Basses : Paul-Louis Barlet, Lysandre Châlon, Ilia Mazurou, David Turcotte, Maxime Saiu

- Orchestre :

- Dessus de violon : Josèphe Cottet, Béatrice Linon, Paul Monteiro, Katherine Goodbehere, Izleh Henry, Matilde Pais

- Hautes-contre de violon : Xavier Sichel, Birgit Goris, Sayaka Shinoda, Federica Basilico

- Tailles de violon : Samuel Hegenbaert, Christophe Mourault

- Ténors de viole : Mathias Ferré, Julie Dessaint

- Basse de viole : Mathilde Vialle*

- Basses de violon : Hager Hanana*, Gauthier Broutin, François Gallon, Camille Dupont

- Violone : Etienne Floutier*

- Flûtes : Georgia Browne, Lucile Perret, Matthieu Bertaud

- Hautbois : Johanne Maître, Neven Lesage

- Basson et flûte : Mélanie Flahaut

- Trompettes : Jean-Daniel Souchon, Julian Zimmermann

- Percussions : Sylvain Fabre

- Théorbe et guitare baroque : Thibaut Roussel*, Nicolas Wattine*

- Orgue et clavecin : Mathieu Valfré*

- * : basse continue

- Direction musicale : Sébastien Daucé

Théâtre pédagogique ou plaidoyer pour la paix des humblesInterrogé par Mélanie Masson (Le Son de la Scène) en mai 2022, le metteur en scène Jean Bellorini définit son métier : « c’est transmettre quelque chose, faire le lien entre la feuille de papier et un public. J’aime l’idée qu’elle soit réanimée par des acteurs, réenchantée par leurs voix et mise en vie, en mouvement, en vibration ». Dans le cas présent, les papiers de David et Jonathas datent de l’année 1688. Ceux qui les ont noircis ont pour noms François de Paule Bretonneau (1660-1741), tout jeune prédicateur jésuite, et Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), nouveau maître de musique au collège des Jésuites de la rue Saint-Antoine, à Paris. Le lieu du premier enchantement : le collège Louis-le-Grand, le 25 février 1688, à une heure de l’après-midi. Le lieu du réenchantement : le Théâtre de Caen, le 11 novembre 2023, en fin d’après-midi.

Pour nouer le lien entre les auteurs et les spectateurs, une même « dynamique fédératrice » (Edito de Patrick Foll, directeur du théâtre de Caen) entraîne des talents venus d’horizons divers. Aux musiciens en résidence à Caen (l’Ensemble Correspondances électrisé par Sébastien Daucé) se joignent un metteur en scène et actuel directeur du TNP de Villeurbanne, Jean Bellorini, ainsi qu’un écrivain décoré, à ce jour, de dix-sept prix littéraires, Wilfried N’Sondé. A charge, pour ce dernier, de réinventer les textes de la composante latine perdue. Bien d’autres créateurs se rallient au projet. Parmi eux, Fanny Brouste qui fait parler aux costumes une langue universelle et Cécile Kretschmar dont les masques transparents posent un deuxième visage sur celui des acteurs. Les ateliers de l’Opéra National de Lorraine fabriquent les costumes tandis que les équipes de couture du théâtre de Caen assurent les essayages et les finitions. Quant aux décors, ils sont confiés aux ateliers du TNP de Villeurbanne. Décors et costumes s’honorant de porter une attention particulière aux enjeux éco-responsables (utilisation de matériaux et de textiles biosourcés, recyclés et recyclables). En somme, une louable entreprise créative et citoyenne.

Transportons-nous d’abord sur les lieux du premier enchantement. Depuis que Louis XIV (1638-1715), par lettre patente de novembre 1682, « se déclare le fondateur du collège des jésuites de Paris et le décore du titre de collège royal » (G. Edmond, Histoire du collège Louis-le-Grand, 1849), la porte de l’ancien collège de Clermont s’orne d’un altier Collegium Ludovici Magni. Cette institution accueille des « pensionnaires de la première qualité et qui n’en sortent que pour posséder les premières dignités de l’Etat, dans l’Eglise, dans l’Epée et dans la Robe », indique Jean Donneau de Visé (1638-1710) dans le numéro de mars 1688 de son Mercure galant. Ces « deux à trois mille élèves » répartis en six classes de niveaux « étudient tous ensemble, dans un ordre et une discipline la plus régulière du monde », ajoute Germain Brice dans sa Description nouvelle de ce qu’il y a de plus remarquable dans la ville de Paris (1684).

Depuis des décennies, à deux moments de l’année, le collège ouvre ses portes aux parents des élèves : « il se fait quelquefois dans ce Collège des actions publiques, qui attirent un nombre prodigieux de personnes : au Carnaval on représente une petite Tragédie Latine » (Germain Brice) tandis que la classe de Rhétorique (la dernière du cursus scolaire) assure le spectacle animant la distribution des prix du mois d’août.

Parcourons ensemble le long article que le numéro de mars 1688 du Mercure galant consacre à David et Jonathas. Nous y apprenons d’abord que, compte tenu de la saison, la pièce est représentée « dans une des Classes ». Mais rien de comparable aux modestes espaces d’aujourd’hui car, évalue André Bellesort, « en 1643, on disait que la plus grande salle de Clermont ne pouvait contenir que trois cents élèves » (Un Collège d’autrefois : Le Vieux Louis-le-Grand, Revue des Deux Mondes, 1921). Le Mercure poursuit : la représentation est assurée « par les Ecoliers de la Seconde », c’est-à-dire, la classe dans laquelle sont enseignées les Humanités classiques (auteurs latins et grecs) ainsi que les bases de la Rhétorique.

En ce Mardi-Gras 1688, « outre la Tragédie de Saül qui a été représentée en Vers Latins, il y en avait une en Vers François, intitulée David et Jonathas ». Ces deux tragédies ne se succèdent pas. Leurs deux livrets s’imbriquent pour constituer une pièce unique en onze chapitres. Dans cette mécanique finement agencée, les actes déclamés en latin alternent donc avec les actes chantés en français.

Un prologue coiffe les deux tragédies. Ensuite, le premier acte de la pièce latine occupe la scène avant de la céder à l’acte premier de la tragédie lyrique en français. Ce principe d’alternance s’applique aux parties suivantes. Jusqu’au cinquième acte de Saül qui laisse le mot de la fin au cinquième acte du David et Jonathas. Chaque pièce remplit une fonction précise. La tragédie latine développe le récit biblique inspiré du Premier (28 à 31) et du Second (1) Livre de Samuel tandis que la tragédie lyrique s’attarde sur la peinture des caractères et des sentiments qui animent les personnages principaux. Par ailleurs, la première se déroule dans le camp des Israélites, celui de Saül et de Jonathas ; la seconde, dans le camp adverse, celui des Philistins, là où le roi Achis accueille David.

Cette construction originale « a des conséquences décisives sur le plan musical et sur le plan scénique » remarque Catherine Cessac dans sa notice préparant au concert donné par William Christie à la Cité de la Musique (14 au 18 septembre 2004). En effet, rares sont les récitatifs si caractéristiques de la tragédie lyrique lullyste. De plus, le lieu de la représentation offre peu de place aux effets de machinerie.

Autre conséquence : le texte de la tragédie latine est perdu. Wilfried N’Sondé est invité à réécrire la partie théâtrale manquante. Quel a été son parti pris ? Il s’en explique dans un entretien accordé au théâtre de Caen. « Selon moi, il fallait moderniser le tout en donnant une part importante à une femme ». Il prend donc ses distances avec les deux Livres de Samuel, oublie le synopsis rescapé du Saül de 1688, ignore les principes énoncés par les jésuites dans leur plan raisonné d’éducation (le Ratio Studiorum, 1599) et compose des textes en relation avec les réalités d’aujourd’hui. Si la tragédie fait monter sur scène les puissants, les intermèdes donneront « une voix à tous ces oubliés (de la guerre), ceux qu’on n’entend pas ». Les femmes sont les grandes absentes du théâtre jésuite ? Qu’à cela ne tienne : une femme sera le porte-voix de ces oubliés. A cet effet, il créé un nouveau personnage : « La Reine des oubliés » qu’incarne superbement Hélène Patarot. « Dans une langue à mi-chemin entre une langue classique et une langue plus contemporaine », ses saisissants et souvent bouleversants monologues déplacent les perspectives, projetant une lumière crue sur les petites gens qui souffrent et meurent. Scène et intermèdes ne se complètent donc plus. Ils se confrontent : les humbles demandent des comptes aux puissants.

R.P Pierre Chamillart - Saul Tragoedia dabitur in Regio Ludovici Magni collegio societatis Jesu A Secundanis, 1688, Gallica, BnF

Un mot encore sur le Saül de 1688. Il ne fait guère de doute que des élèves de la classe de Seconde (A Secundanis = la classe des Humanités) du collège Louis-le-Grand ont tenu les rôles de cette tragédie latine composée par le Père Pierre Chamillart (1664-1733). Dans le synopsis en latin imprimé en 1688, sans doute pour être distribué au public, tous les noms des acteurs sont cités. Nous n’avons pas retrouvé la trace des jeunes garçons ayant tenu les rôles secondaires. A savoir les deux enfants de Saül, personnages absents de la tragédie lyrique : Seila (Armand Le Noir – est-il apparenté à la famille Le Noir qui « depuis plus de six-vingt (120) ans a donné plusieurs avocats au Parlement (de Paris) » selon le Mercure galant (août 1686) ?) et Abinadab (Pierre de Tourmont - peut-être est-il le fils du grand commis, du même nom, au service de François Michel Le Tellier de Louvois (1641-1691) ?). En revanche, les rôles principaux ont manifestement été confiés à des fils de famille : Saul (11 ans) est joué par Jean Baptiste Mathieu Molé de Champlâtreux (1677-1711), futur président à mortier au Parlement de Paris ; Jonathas (13 ans) est représenté par François-Edouard Colbert de Maulévriers (1675-1706), futur colonel au régiment de Navarre ; le rôle d’Achis (17 ans) est tenu par le bruxellois (Bruxellensis) Jean-Dominique de Montmorency (1671-1716), qui ralliera l’Espagne après avoir été maréchal de camp du roi de France; David (13 ans) est incarné par Charles Auguste de Molette de Morangiès (1675-1705), futur colonel d’un régiment d’infanterie.

Pour ce qui a trait à la tragédie lyrique, la question de la distribution des rôles est plus délicate. Car aucune dramatis personnae (personnages/ rôles du drame) ne nous est parvenue. Jean Duron doute que des adolescents aient tenu les rôles principaux. Par ailleurs, dans son article Marc-Antoine Charpentier : Mors Saülis et Jonathae - David et Jonathas, de l’histoire sacrée à l’histoire biblique (Notes, septembre 1967), il émet « l’hypothèse que David et Jonathas ait pu être joué par les musiciens de la Chapelle Royale » (note 97). Pour Raphaëlle Legrand et Théodora Psychoyou, au contraire, il est vraisemblable que le personnage de Jonathas a été « destiné à un jeune adolescent, à un garçon qui n’a pas mué, sans doute un élève du Collège Louis-le-Grand » (De la sublimation en musique : David et Jonathan selon Charpentier et Handel in David et Jonathan, histoire d’un mythe sous la direction de Régis Courtray, 2010). Notant ensuite que « l’articulation entre dessus (Jonathas) et haute-contre (David) – des timbres asexués – ramène les deux héros vers l’adolescence, à laquelle les jeunes élèves ne pouvaient que s’identifier ». La réalité est sans doute plus nuancée : les rôles seraient répartis entre des élèves, des acteurs professionnels et, pourquoi pas, d’anciens élèves du collège admis au noviciat des Jésuites de Paris.

En ouverture de la saison 2023/2024, le théâtre de Caen choisi donc de porter à la scène « l’un des rares témoignages de l’enseignement artistique des Jésuites » (Patrick Foll). Pour comprendre les enjeux qui sous-tendent la pièce, il nous paraît nécessaire de nous arrêter un moment sur la place que tient le théâtre dans l’éducation jésuite en cette fin du XVIIème siècle.

Le théâtre est inscrit dans l’ADN du système pédagogique de la Compagnie. Voltaire (1694-1778), l’un de leurs illustres élèves, l’atteste : « Ce qu’il y a de mieux au collège des jésuites de Paris où j’ai été élevé, c’était l’usage de faire représenter des pièces par les pensionnaires, en présence de leurs parents » (lettre du 2 novembre 1761 à Giovanni Paolo Simone Bianchi). Il en a parfaitement saisi les finalités : « On apprend en même temps à bien prononcer sa langue, et à la bien parler. L’esprit acquiert des lumières et du goût ; le corps acquiert des grâces, on a du plaisir et on en donne très honnêtement ». Avec justesse, le philosophe énumère quelques axes directeurs de l’éducation par le théâtre dont il a bénéficié entre octobre 1704 et août 1711 : la rhétorique (ou éloquence), l’érudition, la mondanité. Trois ressorts qui ont sans doute fait vibrer (sur scène ou dans la salle) le jeune Voltaire lors de la reprise, le 19 février 1706, d’un David et Jonathas réduit à trois actes.

De prime abord, il peut paraître curieux qu’une institution vouée à la formation de « l’honnête homme chrétien » ouvre ses portes au théâtre alors même que l’Eglise et de nombreux moralistes le qualifient d’école du vice. Pour autant, elle n’est pas pionnière en la matière. En effet, Pascale Lartigau signale que l’humaniste d’obédience protestante Jean Sturm (1507-1589), dans ses Classicae epistolae sive scholae argentinenses restituae (Lettres classiques ou l’école strasbourgeoise restaurée) prônait déjà, en 1565, « l’utilisation du théâtre comme moyen de s’approprier la culture antique et de diffuser les idées de la Réforme grâce à des tragédies et des comédies d’inspiration biblique ou édifiante » (A l’école du théâtre jésuite, Revue d’études théâtrales, 2/2012). Les projets sont identiques, hormis l’usage du latin qui, en territoire jésuite, est la langue vivante du quotidien.

Pour simplifier, le théâtre jésuite remplit « une fonction triple : glorifier Dieu, former un esprit rompu à la dialectique, former un citoyen capable de diriger la cité dans le respect du prince, détenteur du pouvoir de droit divin », résume Pascale Lartigau.

Si le Ratio Studiorum a bien inscrit l’art dramatique dans son programme éducatif, il en encadre aussitôt l’usage : « L’argument des tragédies et comédies – qui ne doivent être que latines et très rares – sera sacré et pieux ; il n’y aura aucun intermède, sinon latin et décent ; aucun personnage ni vêtement féminin n’y sera introduit » (Règle 87). Il en avait également défini la fonction : contribuer à l’apprentissage de la rhétorique. Ainsi, lorsque, à la fin du XVIIème siècle, le Père Joseph de Jouvancy (1643-1719) commentera et actualisera le Ratio Studiorum, il jugera utile de préciser les attendus de l’enseignement de cette discipline reine du processus éducatif : « l’art de diriger par la parole la volonté de l’auditeur ». Contrairement à d’autres sciences, elle n’a pas à se préoccuper de vérité, précise-t-il. Car son apprentissage vise à développer la capacité à « persuader un auditeur, (c’est-à-dire à) le toucher en parlant de telle manière qu’il veuille faire ce que désire l’orateur ». On ne peut être plus clair !

Aussi, à longueur d’année, les élèves sont-ils astreints à des exercices pratiques (« déclamations publiques ») qui se déroulent « dans la grande salle ou à l’église ». Les exercices dits de « concertation » peuvent conduire à diviser une classe « en deux fractions, Romains et Carthaginois » explique Pierre Mesnard (La pédagogie des jésuites in Les Grands pédagogues, 1980). « Cette méthode avait pour heureux résultat d’entretenir l’émulation non seulement entre les meilleurs élèves, mais jusque dans les derniers rangs de la classe où la victoire sur l’émule (= son homologue dans le groupe opposé) … pouvait amener une amélioration visible au classement général suivi d’une redistribution des charges qui avait lieu au moins tous les deux mois » (Règles 355 et 359). Or, David et Jonathas transpose très exactement ce schéma binaire dans l’univers de l’Ancien Testament : les Israëlites menés par Saül contre les Philistins commandés par Achis. Des exercices de déclamation à la représentation théâtrale, il n’y a manifestement qu’un pas. Il est franchi en 1635 lorsque deux tragédies (retrouvées à l’état de manuscrits) auraient été représentées : l’une évoque le martyre de Procope ; l’autre s’intéresse (déjà) à Jonathas.

Si nous réunissions en colloque les Pères jésuites Joseph de Jouvancy et Charles Porée (1675-1741), nous pourrions approcher davantage du cœur de la politique théâtrale des jésuites en vigueur au moment où le Père Bretonneau et Charpentier conçoivent leur opéra biblique. Et mesurer combien cet opéra est un pur produit de cette politique.

En 1692, dans son De ratione discendi et docendi (De la manière d’apprendre et d’enseigner – traduction Henri Ferté, 1892), le premier actualise et explicite le Ratio Studiorum de 1599. En 1733 parait l’ouvrage en latin dans lequel le second entend démontrer que le théâtre peut être, sous certaines conditions, une excellente école des mœurs (De Theatro – Discours sur les spectacles - traduction du Père Pierre Brumoy publiée en 1747). En l’occurrence, nous nous intéresserons à l’utilisation pédagogique du théâtre au collège. Particulièrement à la place réservée à la Tragédie.

Le Père Charles Porée aime le théâtre, « ce miroir ingénieux pour exposer les hommes aux yeux des hommes ». Lui-même auteur de pièces, il est persuadé que « le théâtre peut être une école capable de former les mœurs ». Il constitue même un indispensable complément à l’étude de la Philosophie et de l’Histoire (= sciences en quête de la Vérité) « car nous sommes un composé d’esprit et de corps ; nous voulons être éclairés, nous voulons être émus, et l’on ne nous éclaire pas assez si on ne tâche de nous émouvoir ». Une modalité salutaire pour « apprendre de bonne heure à la Jeunesse qui doit jouer un jour dans l’Etat des rôles importants, à mépriser ou à rechercher ce que la scène domestique leur a fait sentir de ridicule ou de louable ». David et Jonathas n’est donc pas un simple divertissement. Plutôt un cours de morale illustré. Même un exercice spirituel pour les interprètes. Pareillement pour les spectateurs qui, devenus les témoins d’un événement biblique, sont invités à le soumettre à la méditation pendant la période du Carême qui s’ouvre au lendemain de la représentation.

Le Père Jouvancy approuve. Il consacre un long développement à la « Poésie dramatique » dans lequel il reformule la finalité de la tragédie selon Aristote (384-322 av. J.-C) : « La fin, le but du drame… est de chasser de notre esprit, de détruire en nous, les vices et les passions désordonnées. Rien, en effet, ne nous détourne du vice comme la crainte des malheurs qu’on voit arriver aux méchants ; rien ne nous porte autant à la vertu que le spectacle d’un homme de bien dont on plaint l’infortune ». De fait, cette formule exhortant la vertu à agir sur le vice apporte un éclairage déterminant sur la trame de notre opéra biblique qui confronte le Mal (Saül, Joabel) au Bien (David, Jonathas), la passion (la haine) à la civilité (l’amitié), les affres de la guerre aux plaisirs qu’offre la paix.

Cependant, prévient le Père Porée, si « par sa nature (le théâtre peut être éducatif), par notre faute il ne l’est pas ». Car certains éducateurs, cédant aux sirènes de la renommée, sont tentés de « mieux divertir le parterre qu’être utile à la patrie ». Au risque d’instruire « vos élèves à embellir le vice, à enlaidir la vertu ». C’est pourquoi le Père Jouvancy énonce quelques règles. D’abord, « l’action du héros… ne doit pas être inconnue et tirée d’une histoire obscure ». L’histoire de David et Jonathas étant prélevé dans l’Ancien Testament, l’action s’inscrit évidemment dans le champ de la culture générale dispensée aux collégiens. Ensuite, le sujet doit être « toujours sérieux, grave et digne d’un poète chrétien ». Or, la gravité est précisément la tonalité dominante de cette intrigue qui s’achève dans les pleurs de désolation de David. Mais une pièce baignée dans la gravité suscite l’émotion pour autant que « les mœurs (soient) habilement traités ». L’émotion produisant « souvent plus d’effet que le discours le plus savant et le plus éloquent », précise le Père Jouvancy. Justement, le récit d’une relation d’amitié noyée dans le sang contient en soi un potentiel émotionnel puissant. Particulièrement lorsque Jonathas meurt dans les bras de David. Dernier avertissement : prenons garde de ne « réserver aucune place à l’amour profane, alors même qu’il reste chaste, ainsi qu’aux rôles de femmes, sous quelque habit qu’on les représente. Il faut songer que le feu qui couve sous la cendre ne peut être manié impunément, et que la braise, quoique éteinte, si elle ne brûle pas, salit tout au moins ». De fait, précise Catherine Cessac (Marc-Antoine Charpentier, Fayard, 2004), « tous les rôles étaient interprétés par des voix masculines, y compris celui de la Pythonisse (haute-contre) ».

Enfin, les textes doivent être écrits en latin. Car, insiste le Père Jouvancy, « nos règlements… exigent que les exercices littéraires de nos classes servent à apprendre le latin… Nos théâtres ne doivent (donc) pas rechercher toute sorte de plaisirs, mais seulement celui qui est digne d’un spectateur choisi et érudit. Ces merveilles de l’art perdent leur prix quand on les rabaisse au goût et au caprice d’une multitude ignorante ». Le Père Porée en convient. Mais sur le principe seulement. Car, dans la réalité, les textes latins sont froidement accueillis par le public. Une épître en vers retrouvée dans ses papiers, affiche son dépit : « Je les ai vus, ces spectacles charmants/ Que votre muse invente tous les ans/… Quel fut le fruit cependant de vos veilles ? /… J’en fus témoin, ménétriers, danseurs/ S’attiraient seuls l’amour des spectateurs/ Pour eux on n’eut assez d’yeux, ni d’oreilles/ Mais à la pièce (en latin) on vidait les bouteilles/ Et commençaient les cris tumultueux » (cité par Joseph de la Servière, 1866-1937, dans sa thèse consacrée au Père Porée, 1899). Une observation qui a probablement encouragé la pratique à s’écarter progressivement des strictes règles originelles pour se rapprocher des goûts du public. Aussi, « certaines tragédies (sont-elles) agrémentées d’intermèdes en français, (notamment) pour plaire à un public composé d’une grande quantité de dames et d’autres personnes à qui la langue latine n’est pas trop familière » (cité par Véronique Lochert, Les femmes aussi vont au théâtre, Presses Universitaires de Rennes, 2023 – voir notre chronique). De fait, le premier programme conservé (15 août 1650) est-il rédigé en latin et en français. Il réserve également une place à un ballet dont les « intermèdes sont au nombre de quatre pour les quatre entr’actes de la tragédie à laquelle ils se rattachent par leur sujet » (Ernest Boysse, Le théâtre des jésuites, 1880).

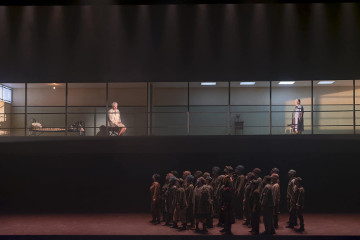

Un mot de conclusion ? Sur la mise en scène et les décors, le Père Jouvancy admet qu’il « faut charmer les oreilles et les yeux ». Mais « sans faire cependant de grands frais… Il faut en tout cela garder une mesure, et se conformer au vieux proverbe : ‘’Rien de trop’’ ». Nous ne savons rien des conditions matérielles de la création de notre opéra biblique. Pour autant, la représentation étant donnée dans une classe, l’espace dédié à la scène et aux musiciens devait être parcimonieux. En revanche, nous constatons que ses consignes de sobriété ont guidé tant la production proposée par William Christie au Festival d’Aix-en-Provence (6 juillet 2012) que la recréation qui a enchanté le public du théâtre de Caen (11 novembre 2023) : une baraque pour l’un, une chambre et un long couloir d’hôpital surmontant une scène nue, pour l’autre. En revanche, la Chapelle Royale de Versailles offre un cadre somptueux à la pièce, en décalage avec les consignes des Pères jésuites et en discordance avec le contexte de sa création (production dirigée par Gaétan Jarry, Château de Versailles Spectacles, CD et DVD, 2022 – voir également le compte-rendu de la représentation dans ces colonnes).

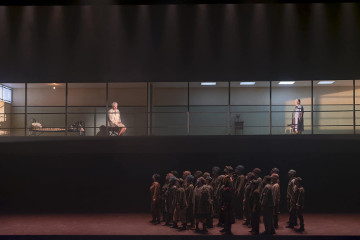

Le décor à deux niveaux de Jean Bellorini © Philippe Delval

Le Père Porée s’attarde sur « le théâtre lyrique ». Un art nouveau qu’il apprécie seulement lorsqu’il réunit « l’utile à l’agréable pour insinuer dans les cœurs le pur amour de la vertu ». Il y reviendra dans le livret du ballet qu’il intitule L’homme instruit par le spectacle ou Le théâtre changé en école de Vertu (6 août 1727) : « L’Opéra par ses airs sublimes/ Peut nous exciter à son tour/ Mais il doit chanter les maximes/ De la Vertu, non de l’Amour ».

Mais un opéra sans galanteries est-il encore un opéra ? Jean-Laurent Le Cerf de la Viéville (1674-1707) s’interroge à propos du « Jonathas de Charpentier » : « Outre qu’un spectacle où les Jésuites se défendent de mettre la moindre femme et le moindre trait de galanterie la plus permise, ne mérite qu’à demi d’être appelée un Opéra » (Février 1706 – Comparaison de la musique italienne et de la musique française III). A l’inverse, le Mercure galant (mars 1688) fait moins de manières lorsqu’il veut « parler de trois Opera ». Au premier, David et Jonathas, il consacre quatre pages tandis que la critique des deux autres, le Phaëton de Jean-Baptiste Lully et le Flore et Zéphire de Louis Lully (1664-1734) et Jean-Louis Lully (1669-1688), tient en une page. Lully est mort en 1687 ; Charpentier peut triompher en 1688.

Que retenir au terme de cette conférence à deux voix ? D’abord que le texte du Père Bretonneau correspond strictement aux standards du théâtre éducatif des jésuites. Ensuite, que la musique de Charpentier lui apporte un supplément d’âme. Enfin, que Jean Bellorini et Sébastien Daucé en changent l’aspect sans en trahir l’esprit.

Notre opéra, de quoi est-il le théâtre ? Côté face, il scénarise une histoire biblique. Au revers, valeurs et sentiments antinomiques mettent le récit en mouvement : Dieu et l’enfer, les passions persécutant la vertu, l’amitié contrainte par le devoir civique. Thèmes qui déclinent opportunément les trois axes du projet éducatif des Jésuites que Pascale Lartigau esquissait plus haut.

Dieu et l’enfer. Le Père Bretonneau mêle ici deux sources familières aux élèves de la classe de Seconde : la Bible et la Mythologie de l’antiquité classique. Tout commence dans la Bible. Elle renseigne sur les statuts respectifs de Saül et de David au moment où s’ouvre notre opéra. Selon le Premier livre de Samuel, Saül, le roi d’Israël, est déchu par Dieu pour lui avoir désobéi. « Parce que tu as rejeté la parole de Yahvé, il t’a rejeté pour que tu ne sois plus roi » annonce le prophète Samuel (Livre premier - 15,23) à Saül. Celui-ci est bouleversé : « L’esprit de Yahvé s’était retiré de Saül et un mauvais esprit, venant de Yahvé, lui causait des terreurs » (16,14). Presque au même moment, le prophète, sur instructions divines, donne l’onction à un jeune berger, David (16,13). Au lendemain de la victoire de David sur Goliath, « un mauvais esprit de Dieu assaillit Saül qui entra en délire » (18, 10). C’est dans cet état de démence que Jean Bellorini le représente dès l’ouverture du Prologue. Le texte du Père Bretonneau s’engage maintenant sur une passerelle menant de la Bible à la Mythologie grecque. Yahvé étant sourd à ses plaintes, Saül s’adresse à la nécromancienne d’Endor (selon la Bible), à la Pythonisse (ou Pythie, oracle du temple d’Apollon à Delphes dans le Prologue de David et Jonathas). La voyante ouvre la porte des Enfers et interpelle l’Ombre de Samuel. Notons que le recours aux spectres (« ombres ») est un artifice aussi ancien que le théâtre lui-même. Cependant, à la fin du XVIIème siècle et dans la première moitié du XVIIIème siècle, « ombres » ou « fantômes » de toutes sortes prolifèrent dans les livrets des tragédies lyriques. Au moins depuis que l’ombre d’Ardan-Canile a quitté sa tombe dans l’Amadis (1684) de Quinault/ Lully. « Ces ombres doivent répondre à deux attentes », explique Laura Naudeix dans son passionnant article Les ombres dans la tragédie en musique (1673-1764) in Dramaturgies de l’ombre dirigé par François Lecerce et Françoise Lavocat (Presses Universitaires de Rennes, 2005) : « donner une fonction dramatique à leur intervention dans l’intrigue, mais aussi participer à la somptuosité du spectacle lyrique… faisant de la scène de l’opéra un théâtre illusionniste ». Dans un contexte de promiscuité et d’économie de moyens, quels artifices les Pères jésuites avaient-ils bien pu mobiliser ?

Passions et vertu. Ajoutez-y les démons et vous entrevoyez les trois piliers de bien des sermons de Carême au XVIIème siècle. Prenons un exemple. Le 15 février 1660, Jacques-Bénigne Bossuet (1667-1704) consacre son Second sermon pour le premier dimanche de Carême aux démons. Certes, ils sont malicieux. « Mais c’est nous-mêmes que nous devons craindre ; ce sont nos vices et nos passions plus dangereuses que les démons mêmes. Bel exemple de l’Ecriture, Saül possédé du malin esprit, David le chassait au son de sa lyre… Chose étrange, Messieurs (du couvent des Minimes de la Place-Royale), pendant que le démon se retirait, Saül devenait plus furieux ; il tâche de percer David de sa lance tant il est véritable qu’il y a quelque chose en nous qui est pire que le démon même ». Pour terroriser les démons, Bossuet appelle à jeûner. A moins d’aller au théâtre, suggère le Père Porée. Car le théâtre est une « école propre à former les mœurs ». S’il puise son inspiration « aux eaux pures de l’humaine Sagesse », mieux encore « dans les sources de la Sagesse Divine », il y trouvera la matière la « plus propre à éteindre le feu des passions, ou à laver les taches et les vices du cœur humain ». Lorsque « la Muse du théâtre » cite à comparaître toutes les catégories sociales, des artisans aux souverains, devant « le tribunal redoutable du parterre », elle offre un large éventail d’exemples d’actions. Tant il est vrai que « la voix des exemples… est éloquente pour instruire les hommes et sûre pour les conduire ». Des exemples d’action, David et Jonathas en offre en quantité : haine et jalousie qui nuisent à la bonne gouvernance (Saül) ; intrigues fomentées par de mauvais conseillers (Joabal) ; sens aigu du devoir envers son souverain (Jonathas) ; fidélité en amitié en dépit des obstacles (David et Jonathas).

Amitié et devoir civique. Nous passerons sur le thème du devoir qui se coule exactement dans le moule du dilemme cornélien. Rappelons que Pierre Corneille (1606-1684) a fréquenté le collège jésuite de Bourbon de Rouen. Il est resté fidèle à la Compagnie et les Pères le lui rendent bien. Ainsi le Père Jouvancy recommande-t-il non seulement de lire Corneille, mais de l’imiter : « La tragédie doit être animée de grandeur et de gravité : elle induit les spectateurs à la pitié en leur montrant le malheur, à la crainte en leur exposant les châtiments qui suivent le crime. Si Corneille y mêle de l’amour, c’est avec réserve, et il a quelque chose de splendide et de sublime qui ravit l’esprit et frappe d’admiration ».

En revanche, le terme employé par le Père Bretonneau pour désigner l’amitié nouée entre David et Jonathas est plus problématique. Il mérite que l’on s’y attarde car, confronté à nos codes sémantiques, il peut prêter à confusion. Jamais amour plus fidèle et plus tendre/ Eut-il un sort plus malheureux, chantent David et le chœur (Acte V, scène 4). D’aucuns pensent reconnaître dans cette formulation les indices d’une relation homosexuelle. Ainsi, Frédéric Norac note, dans la chronique qu’il consacre à l’interprétation de William Christie lors du Festival d’Aix-en-Provence, que « cela sonne très gay friendly à nos oreilles contemporaines (16 janvier 2013, site musicologie.org). Pour leur part, dans leur article cité plus haut, Raphaëlle Legrand et Théodora Psychoyou émettent des réserves sur la tendance actuelle (y compris à Caen) de faire chanter le rôle de Jonathas par une femme : « ce choix sans doute pragmatique vient distordre non seulement le fin équilibre des timbres, mais surtout la nature de la relation entre les personnages ». Il est vrai que, sur la scène caennaise et pour un spectateur non averti, le visage féminin de l’interprète de Jonathas étant identifiable, certains jeux d’acteur pouvaient sembler effleurer les limites distinguant les gestes de l’amitié et les expressions de l’amour. Mais dans une bien moindre mesure que la mise en scène de Andreas Homoki au Festival d’Aix en Provence. En effet, celui-ci nous raconte l’histoire dans un registre qui renvoie davantage aux « amitiés particulières » qu’à l’amour « mystique » évoqué par la Bible (Frédéric Norac). S’exposant ainsi à une lecture anachronique qu’analyse Maurice Daumas (L’amitié ostentatoire, XVI-XVIIIème siècle, 2010). « La conception que l’on (avait de l’amitié) est bien différente de celle d’aujourd’hui ». L’historien rappelle qu’au XVIIème siècle « on pratique volontiers l’amitié ostentatoire, celle qui s’étale sur la place publique à grand renfort de déclarations et de démonstrations… La multiplication… des formules passionnées atteint des sommets dans la première moitié du XVIIème siècle : le langage de l’amitié n’a jamais été aussi proche de celui de l’amour. L’amitié-passion ne se réduit évidemment pas au langage. Mais, ne pouvant pousser jusqu’à l’étreinte, elle fait du langage l’un de ses champs d’action privilégiés… Autant dire que les femmes n’y ont pas accès. Montaigne l’assure : leur âme est trop faible pour soutenir un sentiment aussi puissant que la véritable amitié (Essais, I, XXVIII) ».

Les contemporains de Charpentier interrogent également les deux concepts utilisés pour désigner une affinité réciproque. Particulièrement le théologien et historien jésuite René de Ceriziers (1609-1662), aumônier du duc d’Orléans, lorsqu’il estime que David et Jonathas forment « le plus beau couple d’Amis qui ait jamais paru… Jamais le fils d’Isaï (= David) n’a cédé qu’au fils de Saül ou à son amour » » (Jonathas ou Le Vrai Ami, 1645). Faut-il en déduire qu’Amitié et Amour sont synonymes ? A vrai dire, au XVIIème siècle, les frontières entre ces deux types d’affections mutuelles sont ténues. Dans le très officiel Dictionnaire de l’Académie françoise (1694), le terme « Amitié » n’est pas défini : « voyez Aimer ». Suivons ses indications. Nous pénétrons alors dans un champ lexical et sémantique foisonnant. Sur trois pages bien fournies, il passe en revue tout le nuancier du sentiment d’affection qui nourrit pareillement l’Amour et l’Amitié. Le Mercure galant (janvier 1690) prend acte de cette proximité dans l’une de ses Maximes galantes : « L’amitié et l’amour sont si proches l’un de l’autre, qu’il n’y a entre deux qu’une feuille de papier ». « Encore est-ce du papier qui boit », précise la maxime pour signifier l’imprégnation réciproque de ces deux types d’affection. Le Père Ceriziers l’avait analysée par le menu. Sa démonstration prend appui sur le Premier livre de Samuel lorsque, Goliath vaincu, David se présente à Saül : « l’âme de Jonathan s’attacha à l’âme de David et Jonathan se mit à l’aimer comme lui-même » (18,1)). Le jésuite explique ce rapprochement par une sorte de mécanique des fluides : « L’Amour est un écoulement du cœur vers la personne qu’il juge digne de ses soins et de son estime ». Certes, l’Amour peut être à sens unique (« quand je la considère comme un écoulement de l’Amant vers l’Aimé »). Mais en Amitié, « les inclinations de l’Aimé retournent sur l’Amant… L’Amour est donc le principe qui produit l’Amitié, l’un est source, l’autre ruisseau, celui-là cause, celle-ci effet ». Par ailleurs, l’Amitié est « une alliance et une confédération entre deux personnes (rappelons que Jonathan prêta serment à David de le protéger « parce qu’il l’aimait de toute son âme » – Premier livre de Samuel, 20,17). Une relation tellement intense que toute rupture d’amitié produit des ravages dont témoigne l’Acte V de notre opéra.

Finalement, c’est dans le domaine spirituel que ces deux types d’affections se rejoignent le mieux. En février 1684, le Mercure galant estimait que les comparaisons entre l’Amitié et l’Amour sont « à l’avantage de l’Amitié… parce qu’en lui ôtant le commerce du Corps, elle la rend pure, spirituelle et moins capable de changement ». Sans surprise, le Père Ceriziers transpose le sujet dans le domaine de la religion : « L’Amour des hommes imite celui de Dieu ». L’Amour divin unit « l’auguste Trinité ». Il doit servir de modèle à l’amitié humaine. David et Jonathas en serait-il la transfiguration ?

Nous sommes imprégnés du contexte. Nous percevons les enjeux. Nous voilà prêts à savourer le spectacle sans jamais perdre de vue l’esprit des origines.

Ouverture

Les mots de Wilfried N’Sondé précèdent les notes de Charpentier. Les images aussi. Un homme en chemise. Prostré dans la chambre d’un asile psychiatrique. Livré à sa démence. Une situation qui rappelle étrangement la scène d’ouverture du film Amadeus de Milos Forman (1984), lorsqu’Antonio Salieri (1750-1825), rongé par la culpabilité, sombre dans la folie.

Puis la voix d’une femme. On apprendra plus tard qu’il s’agit de celle de la Reine des oubliés de l’Histoire. Dans l’immédiat, la voix suave d’une soignante tente d’alléger la détresse du malade : « Ecoute, Saül, ouvre-toi à la quiétude du silence ». Saül, roi d’Israël, serait donc devenu l’un des nôtres ? Jean Bellorini l’a voulu ainsi : « un monstre de notre temps » (dossier de presse) qui va nous contraindre à nous interroger sur nous-mêmes. Comme, en 1688, l’hubris qui ronge Saül devait inspirer au spectateur de la crainte et l’inciter à se « réformer soi-même », selon l’expression d’Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus. D’emblée, nous sommes prévenus : « Le passé et le présent se mélangent… Il y aura confusion entre les morts et les vivants », entre le spectacle donné sur la scène et la scène qui se rejoue dans notre conscience.

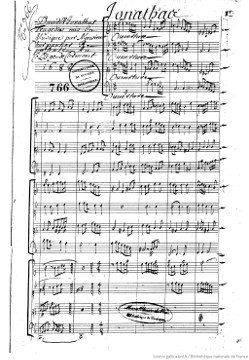

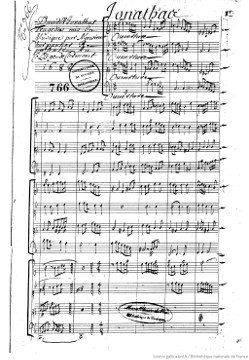

André Danican Philidor (dit l’Ainé) – David et Jonathas… recueillie par Philidor Laisné (1690), Gallica, BnF

Si, sur le plateau, le passé épouse le présent, la symphonie d’ouverture est bien de son temps. Un temps que Sébastien Daucé appréhende en connaisseur. Lui qui s’est mis au service de Charpentier depuis la naissance de son Ensemble Correspondances, en 2009. Une Ouverture à la française en deux mouvements. Deux mouvements seulement alors que le canon lulliste fixe leur nombre à trois : une première partie grave et majestueuse ; une seconde, au rythme plus soutenu et en style fugué ; pour conclure, une reprise abrégée du premier mouvement. La copie réalisée par le bibliothécaire de Louis XIV, André Danican Philidor dit l’Aîné (1653-1730), la seule partition contemporaine de l’opéra qui nous soit parvenue (nota : s’agissant d’une pièce de circonstance, son impression aurait été trop coûteuse), serait-elle incomplète ? Cela ne surprendrait guère car sa partition contient des portées sans notes à l’endroit de la chaconne de l’Acte II et du début de l’Acte III. Ou bien Charpentier voulait-il signifier qu’il n’entendait pas que son œuvre soit confondue avec les tragédies lyriques représentées sur la scène de l’Académie Royale de Musique ? En tout état de cause, celle qui s’empare du public caennais est savamment tissée. La première partie marche au pas des rois. D’un roi déchu (Saül) et de son successeur désigné par Dieu (David). Elégant rythme pointé. Majestueuse et lumineuse. Après sa reprise, place à la section fuguée. Son écriture « est poussée jusqu’à un point rare d’élaboration pour l’époque : sujet, réponse, nouvelles expositions du sujet sur des tons voisins, divertissement, réexposition », analyse Catherine Cessac dans sa biographie de Charpentier (Fayard, 2004). Deux mouvements qui font une symphonie à vocation strictement rhétorique (l’incontournable captatio benevolentiae) : imposer le silence et solliciter la bienveillance du public sans rien dévoiler de ce qui suivra.

Prologue

Voici comment le Père Bretonneau résume le sujet : « Il est rapporté dans la Sainte Ecriture que Saül, voyant que le Ciel ne lui répondait point touchant le succès de la bataille qui se devait donner contre les Philistins, se déguisa, et alla consulter une Pythonisse. Elle fit paraître Samuel qui prédit à Saül sa mort, celle de ses enfants et le couronnement de David, qu’il persécutait. La Pythonisse en voyant Samuel fut effrayée, le prenant pour un Dieu » (1688).

Notons d’emblée que Charpentier se démarque ostensiblement du modèle de la tragédie lyrique lulliste. Alors que le Florentin consacre ses prologues à chanter la gloire du Roi, le Père Bretonneau s’en tient aux principes énoncés par les auteurs antiques étudiés par les élèves de la classe de Seconde. Notamment ceux d’Euripide (vers 480-406 avant J.-C) dont le théâtre renouvelle la vocation d’un prologue. Avec le pressentiment que la connaissance de l’issue finale du drame changeait, pour le spectateur, la façon d’en saisir les enjeux. Par ailleurs, chez Lully, le Prologue est étranger à la pièce. Ici, au contraire, il est intimement lié à l’intrigue. Au point que son absence du DVD co-édité par BelAir Classiques et les Arts Florissants (2013) laisse incrédule. En d’autres termes, se référant à la théorie aristotélicienne de la causalité, le Prologue expose les causes tandis les cinq actes vont en décliner les effets.

La Reine des oubliés ouvre la séquence. D’une voix pleine de commisération, elle se penche sur Saül et l’interroge : Qu’est-ce qui ne va pas ? Dans un monologue admirablement expressif, Jean-Christophe Lanièce s’abandonne au délire. La musique de Charpentier en explore les différentes manifestations. L’anxiété. La pulsation obsessionnelle des notes répétées ébranle sa conscience : comment se protéger du courroux du ciel ? L’affolement : électrisé par le tutti instrumental, il cherche une issue pour échapper à sa destinée. La perplexité : la pulsation rythmique battue par les cordes munies de sourdines se ranime autant que son appréhension grandit. Un silence : Saül prête l’oreille. Il attend une réponse. Désespérance : accompagné du seul continuo, il constate l’absence de réaction. La fureur : dans un jeu d’équilibre faisant alterner la voix et le continuo, d’une part, l’ensemble instrumental, de l’autre, sa détermination se forge. Le ciel restant silencieux, une seule issue s’ouvre à lui : se tourner vers l’enfer.

Sur la scène, le module représentant l’hôpital s’élève, libérant un espace nu et sombre. Sous la chambre de Saül s’ouvrent désormais les enfers. Apparaît une Pythonisse somptueusement parée d’un costume d’inspiration orientaliste et péruvienne. Au terme d’un duo prévenant, Saül et la voyante passent contrat : à sa demande, elle invoquera l’enfer, l’unique espoir qui reste aux malheureux (scène 2).

De quel enfer peut-il s’agir ? Non pas du royaume de Satan dans lequel le pécheur impénitent expie ses fautes à perpétuité. Pas tout à fait les enfers des auteurs de l’Antiquité, ce monde parallèle vers lequel convergent tous les défunts. Pas même l’enfer des scènes lyriques. Car, dans le séjour des morts né de l’imagination du Père Bretonneau, le prophète Samuel y « goûte les douceurs d’une paix éternelle ». Notons que, en intégrant les enfers dans le spectacle, David et Jonathas fait exception. Car, à cette époque, aucune tragédie lyrique à sujet biblique n’a représenté, ni ne représentera, une scène infernale peuplée de démons. Pourquoi cela ? Du côté du texte, syncrétisme culturel ou inculturation à la façon des missionnaires jésuites en Chine (le jésuite Matteo Ricci (1552-1610) revêt les habits de mandarin confucéen pour enseigner les Evangiles) ? Du côté de la musique, souhait de rivaliser avec Lully (voir la scène de l’Acte III, scène 4 d’Armide (1686), la Haine sortant des enfers) ?En tout état de cause, la musique de l’enfer du Père Bretonneau mobilise tous les artifices de la tragédie lyrique profane qui accueille plus volontiers ce type de scènes. Charpentier façonne d’abord une séquence digne des tempêtes d’opéra. Particulièrement ces grondements sonores saisissants qui font honneur à un percussionniste de talent : Sylvain Fabre. Cette musique imitative tresse d’impressionnantes accélérations rythmiques et des sifflements venteux arrachés des violons. Ajoutons-y une danse macabre dont le cliquetis des squelettes portés au bout d’une perche accompagne la convocation des démons qu’administre une Lucile Richardot dans la plénitude de son art. Disons-le d’emblée : cette scène entendue à Caen surpasse, en qualité et en puissance, les quelques enregistrements que nous avons écoutés depuis.

Tour à tour reine de la Nuit, souveraine des nuages, maîtresse des démons, sa longue incantation déploie une scène de magie noire. Ses différentes phases sont scandées par des ritournelles instrumentales faisant alterner de courtes sections, tantôt vives, tantôt circonspectes. D’abord, tonnerre et bourrasques se déchaînent. Sur un ton impérieux qui fait résonner son timbre brillamment cuivré, la Pythonisse dompte ces phénomènes naturels : cordes et percussions sont priés de faire silence pour que son appel puisse être entendu. Le calme venu, bois et violons répandent une sonorité épaisse et crépusculaire. Sur un ton maternel, se délectant de son autorité sur les « nuages sombres », la prêtresse les appelle à obscurcir le plateau. Car l’enfer ne peut souffrir la lumière des cieux. Soudain, les percussions font trembler le sol. Quelque chose bougerait-il outre-tombe ? La Pythonisse se réjouit des effets qu’elle attribue à ses pouvoirs. Puis, sans transition instrumentale, sur une tonalité ouatée proche des scènes de « sommeil » des opéras, elle s’adresse à l’Ombre qu’elle est venue solliciter. Dans un double mouvement révélant l’exceptionnelle tessiture de Lucile Richardot, les aigus invoquent le prophète Samuel puis plongent dans les graves pour l’extraire du séjour des morts. Pourtant, sur une ritournelle exaltée par des notes pointées, la Mort impose son autorité. A peine soutenue par le continuo, la Pythonisse exprime d’abord son étonnement : l’enfer autrefois si fidèle/Commence… à ne plus m’écouter. Nouvelle ritournelle : la Mort ricane. Furieuse, la prêtresse proteste, appuyée, cette fois, par des cordes véhémentes. A peine retrouve-t-elle son calme (alternance rythmique oblige) pour implorer à nouveau le fantôme de Samuel. La tempête finit par réveiller le prophète. Ebranlée, la Pythonisse voit son ombre apparaître et la confond avec un dieu. Quel sens donner à cette méprise ? Dans sa Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture sainte à Monseigneur le Dauphin (publication posthume, 1709), Bossuet en livre une clé : « Dieu conduisait cet événement et voulait nous apprendre que, quand il lui plaît, il permet qu’on trouve la vérité par des moyens illicites » (Livre V, Article III, proposition I).

La Pythonisse est médusée. D’une voix d’un grave pénétrant, l’Ombre s’adresse directement à Saül. Le timbre ténébreux d’Alex Rosen force l’admiration et aurait mérité des applaudissements s’ils n’avaient été inconvenants. L’ombre de Samuel annonce à Saül que son sort est scellé. Dieu t’a abandonné/ Comme tu l’as abandonné. Voici pour la cause. Par conséquent, le ciel va te ravir tout ce qu’il t’a donné. Voilà pour les effets. La théologie de la Grâce des Jésuites était pourtant plus conciliante lorsqu’elle professe qu’une grâce suffisante est accordée à tous et que seul notre libre arbitre la rend ou non efficace. Saül aurait-il pu se racheter ? Le moment était venu pour le Père Bretonneau de délivrer un premier message de morale politique à destination de l’élite parisienne et de ses jeunes pousses montées sur scène ou présentes dans la salle. Pour l’exprimer, empruntons les termes du discours adressé au Dauphin par Bossuet. En vertu de la théorie du droit divin, Dieu fait les rois. Mais il leur demande aussi des comptes. En cas de trahison de leur part, « il n’épargne pas la grandeur ; mais plutôt il la fait servir d’exemple » (Bossuet, Livre IV, Article II, proposition III). D’ailleurs, l’Aigle de Meaux consacre la proposition VI de l’Article VI (Livre X) au cas de Saül : Dieu a voulu l’ériger en « exemple des châtiments rigoureux » qu’il réserve, déjà de leur vivant, aux souverains ayant enfreint ses lois. A bon entendeur…

Pour mettre en musique cette séquence, l’imagination créatrice de Charpentier a probablement été aiguisée par un double stimulant. D’abord, la dramaturgie de l’ombre qui aiguise alors l’intelligence émotionnelle de tout compositeur quelque peu inspiré. Ensuite, spécialement pour Charpentier, cette légende murmurée dans les couloirs de l’hôtel de Guise (actuelles Archives nationales) où habite encore le compositeur lorsqu’il commence à travailler sur le livret du Père Bretonneau. Elle a pour protagoniste la reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse de Lorraine, Philippe de Gueldre (1464-1549), une ancêtre de Marie de Lorraine-Guise (1615-1688), la protectrice de Charpentier depuis 1670. « Pour ce qui est de la tradition touchant de certains bruits qui se font entendre sur son tombeau, lorsque quelque Prince de la Sérénissime Maison de Lorraine doit mourir, ou qu’il lui doit arriver quelque chose de funeste, elle paraîtra… Lorsque Mademoiselle de Guise, Marie de Lorraine, mourut le troisième jour de mars 1688, un mois auparavant on entendit de ces bruits, et l’on ne doutât pas que le Seigneur ne dût retirer de ce monde quelque personne de cette illustre famille », raconte le Père jésuite Christophe Mérigot (1579-1636) dans une réédition de la Vie de la Sérénissime Philippe de Gueldre. De fait, Marie de Guise décédera trois jours après la représentation de David et Jonathas. Elle se savait gravement malade dès 1687. Sa situation de santé compte probablement parmi les raisons qui l’ont conduite à recommander son compositeur attitré aux Jésuites de Paris. Gageons que le profond attachement de Charpentier pour sa protectrice et le contexte baigné de surnaturel de la fin de sa vie ont bouleversé Charpentier. Emotion qu’il sublime, pensons-nous, dans les notes de son Prologue.

Jean-Christophe Lanièce (Saül) © Philippe Delval

Dans la scène finale, Saül enrage tandis que les éléments se déchaînent de plus belle. D’abord incrédule (Ai-je enfin épuisé ta colère ?), il comprend qu’il n’y a aucune alternative à sa perte et à l’accession au trône de ce David qu’il poursuit de sa haine. Sylvain Fabre se surpasse du côté des percussions. Les cordes s’emportent et décoiffent le public. Jean-Christophe Lanière fulmine, fait tonner les vocalises, crache son mépris pour David et, hautain, décide de braver le sort : Dieu vengeur, à tes coups je vais me présenter.

Acte I

La reine des Oubliés, parée du titre de « reine des innocents », contemple ce monde qui, siècle après siècle, ne cesse de répandre la mort et les tourments. Les chants de victoire tentent de faire oublier les champs de ruines et les morts : l’humanité souffrante. Au lever de rideau, le spectateur découvre des personnages figés. Revêtus de tenues atemporelles. Plus exactement mêlant tous les temps, des haillons de l’époque biblique aux ostentatoires vêtements de deuil d’une époque plus récente. Au demeurant, ils sont tous masqués. « Les masques qu’ils portent… les ravalent dans une sorte d’animalité contagieuse » dirait, à leur propos, Marc Fumaroli (La querelle du théâtre au XVIIème siècle in Les Cahiers de Médiologie, 1996/1). Traversant la scène, un homme en fauteuil roulant personnifie les grands blessés. Pour les morts, ils sont représentés par une veuve tout de noir vêtue, posant ses mains sur deux orphelines figées.

En contraste, la face victorieuse. Celle d’un David auréolé de ses victoires militaires. Dans son résumé de l’Acte premier, le Père Bretonneau célèbre le héros : « David ayant vaincu les Amalécites est rappelé dans le camp des Philistins, d’où il avait été renvoyé par la jalousie des chefs de l’armée. Une troupe de guerriers, de captifs et de pasteurs qu’il a délivrés, commencent par chanter ses louanges. Achis, auprès de qui il s’était auparavant retiré, va le recevoir hors du camp et lui apprend, que là même il doit y avoir une conférence entre Saül et lui, pour délibérer ensemble, si l’on fera la paix, ou si l’on donnera la bataille » (1688).

Mais ne soyons pas dupes. Pour les spectateurs de l’époque, David et Louis XIV ne font qu’un. Voyez cette gravure de Johann Jakob Bauhöfer (16 ?.-1692) représentant, face à face, les deux rois en prière (version nouvelle des Pseaumes de David en vers françois, Iéna, 1676, BnF, Bibliothèque de l’Arsenal). D’ailleurs, Louis XIV porte une affection particulière à ce roi mélomane. Admiration qu’il exprime dans le choix des décorations de son château de Versailles. D’abord, ce magnifique Roi David jouant de la harpe peint d’après Domenico Zampieri, dit Le Dominiquin (1581-1641) dont la présence est attestée, en 1684, dans le Salon du roi, pièce centrale de ses appartements (pour aller plus loin sur l’iconographie des appartements royaux, voyez la chronique de notre consœur et épouse). Plus tard, David apparaîtra sur le volet destiné à cacher les claviers de l’orgue de la Chapelle Royale et ornera la voûte, « à proximité de la représentation centrale de Dieu le Père dans sa gloire » d’Antoine Coypel (1661-1722). La place des rois que lui désignent également des grands motets de l’époque lorsqu’ils chantent davantage Louis que Dieu (voyez Jean-Paul C. Montagnier – Chanter Dieu en la Chapelle Royale : le grand motet et ses supports littéraires, Les temps musicaux, été 2005).

En ce sens, la première scène pourrait apparaître comme l’équivalent, du moins en intention, des Prologues lullistes. D’abord, cette ouverture en forme de marche triomphale dont la tonalité en ré majeur délivre un message de consécration et de jubilation (« gai et guerrier » dans « l’énergie des modes » selon Charpentier). Puis dans cette alternance de chants et de chœurs. Du plus grand des héros publions les exploits chantent, tour à tour, un compagnon d’arme de David (exaltation martiale du roi guerrier), des bergers (sur le rythme enjoué d’une pastorale, célébration du roi qui apporte la paix), des captifs (vénération dévotieuse du roi magnanime). Trois qualités qui comptent parmi les grandes vertus vantées dans les multiples éloges ou adresses « Au Roy » de l’époque. La musique est royale, ennoblie par un rythme pointé, galvanisée par le souffle de la victoire, magnifiée au fur et à mesure qu’elle gravit une courbe d’intensité, du solo jusqu’au chœur, son point culminant. Suit un panégyrique découpé en trois parties solistes (un berger, un guerrier, deux prisonniers). De chacune d’elles, le chœur retiendra la formule de louange conclusive qu’elle amplifie ardemment. Cependant, sous cette inflation louangeuse, le Père Bretonneau glisse une sentence de morale politique : « Peut-être avec moins de gloire, ce berger vivait plus heureux ». Curieusement, cette opposition entre la Gloire et la Paix fait écho à un long développement paru, quelques mois plus tôt, dans le Mercure galant (avril 1687). Il propose une Explication des deux Salons de la Galerie de Versailles situés aux deux extrémités du couloir reliant les appartements du Roy (le Salon de la Guerre) et de Madame la Dauphine (le Salon de la Paix). De toute évidence, les commentaires relatifs au second salon correspondent aux aspirations des bergers du Père Bretonneau : « On voit régner dans le Salon de la Paix, la douceur et le plaisir. Les mouvements de joie et de satisfaction ont calmé le trouble et le désordre que les passions les plus violentes ont excité dans l’autre Salon… Toutes les Vertus qui semblent abattues et détruites dans le Salon de la Guerre triomphent en ce Salon des vices que la Paix renverse ». Pourtant, la première scène s’achève sur une reprise des louanges au roi guerrier : tout comme David a vaincu Goliath, il soumettra le reste de la terre, chantent les solistes auxquels le chœur apporte une confirmation enthousiaste. C’est que le « reste de la terre » s’était coalisé depuis 1686 (la ligue d’Augsbourg) pour s’opposer à la politique expansionniste de Louis XIV. Était-il d’intérêt national d’échauffer les esprits pour les préparer à une guerre qui, de fait, s’enclenchera six mois après la représentation de David et Jonathas ?

Après ces éloges adressés au David nommé Louis, voici qu’apparaît sur scène le David biblique. Il se dirige vers les autels au pied desquels se dérouleront les cérémonies d’hommage au dieu « qui a conduit nos pas » vers la victoire. Pendant qu’il chemine, il se montre préoccupé par les relations difficiles qu’il entretient avec la maison de Saül. Il sait qu’un sang devra couler : c’est Saül qu’il faut immoler. Mais Saül est le père de Jonathas, son ami le plus cher. Celui-là même qui lui avait fait promettre mille serments d’une amour mutuelle. Déchirant dilemme : Quoi qu’ordonne le sort, vaincu, victorieux/ Moi-même je péris, ou je perds ce que j’aime. Il en appelle à Dieu : qu’il lève le décret divin qui condamne Saül. A défaut, qu’il protège Jonathas. Ce long monologue chemine dans une atmosphère en mi mineur dont le tempérament mêle l’amour et les larmes (« Efféminé, amoureux et plaintif » dira Charpentier dans ses Règles de composition, deux ans plus tard).

Comme les deux précédents (Saül et la Pythonisse), le monologue de David se caractérise par sa précision expressive. Toujours en application du principe d’alternance entre sections retenues et passages plus soutenus. La hantise. Les mots glissent lourdement sur un tapis sombre tissé par les cordes, comme si David s’efforçait de différer le moment fatidique. La riposte. Le rythme s’anime quelque peu à l’évocation de l’adversaire à abattre. Mais déjà, en contrepoint, une ritournelle suave lui oppose l’image de Jonathas. L’affection. L’ardent souvenir des engagements mutuels chancelle sur une ligne mélodique descendante. Ouverte dans les aigus, comme pour goûter encore un peu de la lumière des joies de l’amitié, elle s’assombrit dans la nostalgie d’un Hélas signant la rupture avec le passé. Le ressentiment. Une ritournelle martiale exalte brièvement son tempérament de guerrier. Si elle flatte son ambitieux désir d’un triomphe odieux, il pâlit à la seule évocation des conséquences : périr ou perdre son ami. Et c’est dans la prière que se conclut cette délibération intérieure. Une prière baignée dans une atmosphère sonore à la fois tendre et recueillie, apaisante et angoissée, implorante et songeuse. Dans ce monologue chatoyant, Petr Nekoranec soulève les mots avec beaucoup d’application et de sensibilité. Aucun n’échappe à sa juste diction. Tous sont portés par sa voix cristalline et des gestes démonstratifs. Une réserve, cependant. Presque une gêne qui dure le temps de la pièce : son vibrato qui fait frissonner sa voix. Parfois à bon escient, lorsque l’émotion l’impose. Mais à d’autres moments, nous trottait en tête cette remarque de Leopold Mozart (1719-1787). Dans le chapitre de son Ecole fondamentale du violon (1769) qu’il consacre au tremolo, il déclare : « On ne doit placer le tremolo qu’aux endroits où la nature le placerait elle-même ».

Arraché à son introspection, David est rappelé à ses obligations officielles par une fanfare aux accents guerriers. La scène 4 s’ouvre sur la rencontre de deux rois : Achis, le souverain des Philistins, et David, le successeur de Saül choisi par Dieu. Tambours et timbales battent le tempo d’une marche royale dont le rythme pointé souligne la noblesse. Achis propose à David une union pour combattre Saül qui « toujours à ses fureurs… s’abandonne ». Une nouvelle fois, le timbre rutilant d’Alex Rosen, le grain solidement texturé de sa voix, sa posture imposante incarnent, on ne peut mieux, un personnage imposant et déterminé. Au contact d’un tel souverain, les caractéristiques vocales de David décrivent un personnage dominé par sa sensibilité. Un guerrier redoutable qui préfère la paix à la guerre. A l’image, familière aux élèves de Seconde, de ces prodigieux guerriers de la mythologie qui choisissent le bonheur de vivre en paix (Achille et Hector dans L’Illiade d’Homère). Ou comme Hercule qui, dans la littérature et la musique de la fin du XVIIème siècle, devient galant et amoureux autant qu’il était belliqueux au début du siècle.

Pendant cette conférence au sommet, quelques personnages figés occupent la scène tandis que Saül se repose à l’étage, dans son lit d’hôpital. Puis, peu à peu, le plateau se remplit de figurants revêtus de treillis militaires. D’autres, en tenue orange, la tête recouverte d’un sac, évoquent les conditions de détention sur certains théâtres d’opération. La balance pencherait-elle en faveur de la guerre ?

David plaide pour la formule pacifique (Pour jamais que la paix nous lie). Achis est favorable à la confrontation (Goûtez, goûtez les fruits d’une illustre victoire). Finalement, il se rend à l’avis de David. Louant sa magnanimité dans un duo dans lequel le Père Bretonneau s’empresse de glisser une nouvelle sentence morale : Aisément un grand cœur oublie/ Le soin fatal de se venger. Une décision que saluent deux chœurs successifs. Le premier, est soulagé d’échapper aux horreurs d’une nouvelle déflagration. Le second, ouvert par deux parties solistes qui se rejoignent dans un duo, se réjouit de goûter à nouveau les charmes de la liberté.

Charpentier enlumine l’Acte premier par un menuet enjoué qui, peut-être, avait été dansé par des élèves, une fois l’espace scénique libéré. Car la danse est, selon le Père Jouvancy, « un plaisir digne d’un homme bien élevé, et un exercice utile à la jeunesse ».

Acte II

Lisons le résumé qu’en donne le Père Bretonneau : « Le premier soin de David et de Jonathas est de demander à se voir durant la trêve. Joadab jaloux de la gloire de David et espérant de le faire périr plus aisément dans une bataille, s’efforce de lui persuader de combattre, mais en vain. Il forme le dessein d’accuser David auprès de Saül, de le vouloir tromper sous l’apparence d’une fausse paix. David et Jonathas commencent à goûter les douceurs de la paix qui leur est promise ».

Dans la fosse, hautbois et cordes parlent de paix tandis que les castagnettes font sautiller les cœurs. Leur dialogue est porté par une mélodie cajoleuse. Sur une tonalité pastorale, les instruments goûtent déjà aux promesses d’une vie paisible. Pour tenir ce type de langage, il semblait courant d’associer hautbois et violons. C’est du moins ainsi que fut célébrée la fin de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697) dans la ville de Château-Thierry : « Aussitôt, les tambours et les trompettes cessaient et on n’entendait plus que les hautbois, les musettes et les violons, au son desquels nos bergères dansaient en rond » (Mercure galant, janvier 1698).

A l’étage de l’hôpital, la Reine des oubliés blâme Saül. Porte-voix des morts, elle lui fait observer que « la haine et la vengeance prennent possession de toi ». Des drames s’ensuivront. Pourtant, lui promet-elle, Si tu abandonnais ton arrogance, je t’offrirais le repos. Saül reste prostré.

Sur le plateau, le général philistin Joabel tente de convaincre David d’engager la bataille : Toujours à la victoire un héros doit voler. Davantage que le timbre finement taillé et la voix déterminée d’Etienne Bazola, c’est le continuo qui singularise les deux temps de son discours. Paré des couleurs de la dignité, il s’incline devant la personne royale de David. Soudainement, la tonalité change : le tempo et le basson se coalisent pour tenter d’attiser sa fibre guerrière. Un bel exemple illustrant la force de persuasion de la rhétorique musicale lorsque celle-ci étaye la rhétorique verbale. Avec la même assurance, David lui objecte que, Entre la paix et la victoire/Un héros peut se partager. Subtilement, le Père Bretonneau dispense une nouvelle leçon de morale de gouvernement. Particulièrement lorsqu’il précise, dans le vers suivant, qu’un souverain doit savoir trouver la gloire ailleurs que dans la guerre. Songeait-il alors au message délivré par Ignace de Loyola lorsque, après ses prouesses guerrières, le fondateur de la Compagnie se convertit à la paix ad majorem dei gloriam (pour la plus grande gloire de Dieu, devise des Jésuites) ? Ou bien avait-il en mémoire la formule de Bossuet indiquant que « la gloire de la paix a la préférence (de Dieu) sur celle des armes » (Livre IX, Article III, Proposition VI) ?

Au loin, deux chœurs taillés pour un motet distillent un message enchanteur. Un petit chœur (quatre femmes) auquel répond un « grand » chœur (douze voix mixtes) invitent David à partager avec Jonathas les bénéfices de la paix. Ce message contrarie Joabel. La suite est construite sur le mode d’un rondeau. Il figure le dialogue de sourd entre le Bien (Que la paix règne sur la terre, chante un chœur serein en guise de refrain) et le Mal (les propos d’un Joabel tourmenté sont animés par la haine, la fureur, la jalousie qui lui causent une douleur mortelle). Finalement, les deux chœurs rassurent les amis heureux, car tout suit vos vœux. Jusqu’à cette dernière reprise au cours de laquelle le propos lénifiant est froissé par des dissonances. Comme pour signaler que le parti de la guerre n’a pas éteint ses rancœurs.

Pourtant, à ce stade, le miracle de la mise en scène semble contredire ce sombre pressentiment. Car, dans cette troisième et dernière scène de l’Acte II, Jean Bellorini parvient à réunir le plateau et la salle dans une superbe concélébration des plaisirs de la Paix. Il articule les mouvements de scène autour de deux courbes d’amplification dynamique qui atteignent leur point culminant dans deux magnifiques refrains. D’abord, la première apparition de Jonathas sur scène. Le fils de Saül s’interroge : le héros adulé préfère-t-il désormais la gloire à la fidélité en amitié ? David le rassure aussitôt et insiste : Tout changerait pour moi. Je ne changerai pas. Dans un mouvement en spirale, le solo s’ouvre sur un duo appelant à goûter les charmes d’une aimable paix. Puis le cercle s’élargit au chœur qui érige le texte du duo en refrain, le nourrissant d’une homophonie délicieuse qui finit par galvaniser la symphonie instrumentale. Prenant un nouvel élan, la seconde courbe emprunte le même parcours. D’abord, un compagnon de Jonathas rappelle que le malheur n’a qu’un temps. Convaincus, trois bergers entonnent aussitôt le second refrain : Venez, venez tous avec nous/ Jouir des plaisirs les plus doux. Solistes et duettistes aiguillonnent le chœur lorsqu’il diffuse l’appel des bergers dans une monumentale chaconne inspirée du modèle conçu par Lully. Enfin, disposé en ligne, faisant face à la salle, l’ensemble vocal adresse l’invitation au public. Prodige de l’effet d’entraînement du rythme, de la mélodie et de l’enthousiasme des choristes, celui-ci l’aurait également chanté s’il y avait été préparé. Dans une symphonie empreinte d’allégresse, les instruments clôturent cette scène entièrement baignée dans la tonalité en do majeur (« gai et guerrier »). Et c’est sur cette note enchanteresse que tombe le rideau.

Acte III

Malheureusement, la joie sera de courte durée. Dans le livret destiné au public, le Père Bretonneau donne le ton : « Saül soupçonnant tout de David et cherchant toujours l’occasion de le perdre, ajoute aisément foi à l’accusation de Joadab. Il demande pour condition de la Paix qu’on lui livre David. Achis, sûr de son innocence et son protecteur, le refuse. Cependant David paraît devant Saül avec Jonathas. Saül lui reproche sa trahison ; David, étonné et voyant que sa présence irrite Saül, se retire. Saül le poursuit et Joadab se réjouit de l’heureux succès de son accusation » (1688).

Sur scène, l’hôpital a disparu. Saül s’est temporairement immergé dans le temps biblique. Accompagné de la Reine des oubliés, il divague sur la scène. Venez, suivez-moi, dit la soignante d’une voix caressante et bienveillante. Soudain, une question concentre l’attention : Qu’est-ce que l’Amitié ?. Hélène Patarot entraîne le public sur un chemin mystique. Celui qui mène à l’amitié spirituelle. Un texte des Essais de Michel de Montaigne (1533-1592) en constitue le viatique.

Une courte Sinfonia (oubliée par le copiste de Philidor) ouvre la séquence. La confrontation instrumentale oppose alternativement deux styles : contrapunctique et harmonique. Cette double face annonce un désaccord. De fait, Saül et Achis sont en conférence. A centre des discussions : le sort à réserver à David. Dans le Premier livre de Samuel (29, 1-11), David est congédié par Akish (Achis) sous la pression des chefs de guerre philistins. Dans notre opéra, Achis assure Saül que David lui est resté fidèle tandis le roi d’Israël redoute que la paix ne favorise les projets d’attentat de David contre sa personne. Le Père Bretonneau s’est manifestement écarté du récit biblique. Probablement pour puiser son inspiration dans l’actualité. En effet, son texte évoquerait, par bien des aspects, la rivalité entre le Roi-Soleil et Louis II de Bourbon-Condé (1621-1686). D’autant que, au moment où se finalise le livret, le souvenir du Grand Condé est encore bien présent dans les esprits. De fait, le 11 décembre 1687, l’élite versaillaise et parisienne se réunit à l’église Saint Sulpice de Paris pour le « service du bout de l’an » : avec la participation « de toute la Cour, avec un fort grand nombre de ce qu’il y a de personnes distinguées en cette Ville » dit le Mercure galant (décembre 1687). Les liens de Condé avec les Jésuites sont-ils si étroits ? Il avait été leur élève au collège de Bourges. Et lorsque, à la fin de sa vie, il décide de se « convertir », il fait appel à l’un de ses anciens condisciples du collège de Bourges entré à la Compagnie de Jésus, le Père Etienne Agard Des Champs (1621-1711). Or, ce dernier est un confrère que le Père Bretonneau côtoie tous les jours au collège Louis-le-Grand. Dans cette hypothèse, la problématique de l’Acte III soulèverait la question des rapports qu’entretient un souverain avec ses princes rebelles ou présumés tels.

Sur le plateau, la confrontation entre le baryton et la basse manifeste la gravité attachée aux diplomaties des sommets. Par ailleurs, cette confrontation entre deux caractères est incarnée par les voix : l’agitation paranoïaque pour l’un ; l’élégante retenue pour le second. Le duo qui finit par les réunir n’a nullement l’allure d’un compromis. Au contraire, le texte se contente de superposer leurs convictions respectives : Apprenez à le connaître, exhorte l’un ; Il fut toujours rebelle/ Et le doit toujours être, s’obstine l’autre.

Saül s’isole dans le temps actuel pour réfléchir. La Reine des oubliés tente d’allumer en lui une lueur d’espoir : Il est permis d’attendre des lendemains plus doux. Mais Saül reste sourd, tant sa haine est vivace. Tout comme la musique de Charpentier qui bouscule les genres (écheveau de récitatifs et d’arioso), l’orchestration (d’un continuo dépouillé aux cohortes de cordes) et le tempo (temps suspendus et brusques accélérations). Plus encore, les tonalités changeantes dans ce long monologue révèlent une grande instabilité émotionnelle. Dès le prélude, les cordes diffusent une sensation de malaise et d’affliction. La tonalité en do mineur (« obscur et triste ») propage un poison amer dans le cœur d’un homme condamné, objet d’une implacable haine. Constatant que tout me trahit, un mouvement de panique le fait frémir et les cordes s’affolent. Brusquement, il chute dans un état de profonde mélancolie. La tonalité en mi bémol majeur (« cruel et dur ») décrit un homme accablé qui se lamente sur son sort tout en s’efforçant de l’accepter. N’est-elle pas la conséquence d’une décision divine en punition d’une mortelle offense ? Mais quelle main va exécuter la sentence ? Il songe d’abord à son fils, Jonathas. Mais écarte l’hypothèse avec véhémence car il est trop généreux et je l’ai trop aimé. David incarnerait davantage cet ennemi caché qui veut sa perte. A cette pensée, il s’engaillardit et proteste vigoureusement. Il ne se dérobera pas : Puisqu’il faut périr, périssons noblement.

En enveloppant la troisième scène dans la tonalité en fa majeur (« furieux et emporté »), Charpentier désigne le comportement paranoïaque de Saül comme l’élément déclencheur de la tragédie à venir. Jonathas et David se présentent devant le roi. S’ensuit un dialogue faisant alterner mouvements lents (Jonathas et David) et saillies impétueuses (Saül). Déférent, soutenu par une délicate écharpe tissée par les violons, Jonathas demande à son père de consentir à l’amitié qu’il porte à David. Ignorant son fils, à grand renfort d’instruments fougueux, Saül provoque David : pourquoi celui-ci renoncerait-il à la guerre avant d’avoir soumis Israël à sa loi ? Respectueusement, accompagné par les flûtes qui rappellent son passé de berger, David déclare vouloir combattre uniquement sous les ordres de Saül. Le roi éructe : les propos de David dissimulent son intention de l’assassiner. David proteste. Finalement, les deux amis assurent, dans un duo aux accents ténébreux, que la plus affreuse mort ne les arrêtera pas. Avec animosité, Saül ordonne à son fils d’éliminer le conspirateur. Mais il doit se rendre à l’évidence : Jonathas privilégiera l’amitié. A grand renfort de hautbois, Saül décide de le poursuivre lui-même. Dans un coin de la scène, le traître Joabel jubile : la guerre va éclater et sera fatale à David. Tandis que les instruments dansent une gigue et que le rideau tombe, une enseigne lumineuse descend des cintres. Elle fige la promesse que viennent de proférer les deux amis : La plus affreuse mort ne m’arrêtera pas. Et la soumet à la méditation du public le temps de l’entracte.

Acte IV

Veillée d’armes. Le Père Bretonneau raconte : « Saül d’autant plus animé contre David, qu’il le voit plus soutenu par le roi des Philistins, et prenant de là même de nouveaux soupçons, se déclare enfin pour la bataille. Achis y est fortement porté de son côté, apprenant le tumulte qu’il y a dans son armée, qui animée par les intrigues de Joadab, demande à combattre. David se retirant dans le camp de Philistins, est rencontré par Jonathas. Quelle douleur à l’un et à l’autre d’être ainsi obligés de se séparer. David lui déclare que bien loin de combattre contre Saül, il ne pensera qu’à sauver son Prince et son ami » (1688).

Le prélude prophétise un événement tragique. Les instruments se mettent à parler. Ils ne parlent pas de gloire, mais de malheur. Les cordes, d’abord, tissent un voile sombre qu’ils font tomber sur le public. Les bois se lamentent, gémissent et pleurent. Ensemble, ils préviennent le public que l’heure fatidique va sonner.

David est en prière. Une prière portée par une onde ouatée, véhicule mystique qui emporte son questionnement vers le Souverain, juge des mortels. Le tempo tressaille pourtant lorsqu’il lui expose la situation : Saül le traque et Jonathas se serait rallié à son père. David livre son amitié en sacrifice : désormais, c’est à Dieu seul qu’il entend plaire. Dans cette courte oraison, les contemporains auront saisi l’allusion aux débats relatifs au gallicanisme : du Roi (pouvoir temporel) ou de l’Eglise (pouvoir spirituel), à quelle autorité faut-il se soumettre ? Car, entre Rome, le commandement de la Compagnie de Jésus et le roi de France, l’escalade conflictuelle est enclenchée depuis des années. Six mois après la représentation, à l’automne 1688, Louis XIV déclenchera une crise ouverte sur le sujet lorsqu’il impose une soustraction d’obédience des Jésuites de France à l’égard du supérieur général de la Compagnie, le Père Tyrsus Gonzalez de Santalla (1624-1705). Le Père Bretonneau esquive-t-il le débat ? Pas tout à fait. Car David ne se soumettra pas à l’autorité temporelle et s’en remet à Dieu seul.

Au terme d’un long dialogue, les deux amis finissent par lever le malentendu. Les différentes étapes de la réconciliation sont ponctuées par des ritournelles. Elles expriment la diversité des émotions qui se succèdent dans un mouvement en forme d’arche où culminent les souvenirs heureux. L’agacement : dialogue serré (Oublions-nous). La résignation : rythme las (Malgré nous le ciel nous sépare). L’évocation des souvenirs du passé dans un saisissant duo où les voix s’enlacent (Ah ! Qu’une douce paix avait des charmes). La crainte du lendemain : palpitations rythmiques (dans la bataille, nous pourrions nous entre-tuer). L’engagement de veiller l’un sur l’autre dans un duo tourmenté. Enfin, la douleur de la séparation : dialogue serré brisé par de lourds silences (quoiqu’il arrive, chacun s’acquittera de ses obligations morales). La raison d’Etat a gagné.

Sous le texte de la troisième scène, une balance. Sur l’un de ses plateaux, Jonathas dépose les devoirs de l’ami fidèle ; sur l’autre, les obligations d’un fils vis-à-vis de son père. Autant le monologue d’entrée de David soulevait la question de l’autorité royale, autant celui de Jonathas pose celle de l’autorité paternelle. Question de circonstance car le public du Père Bretonneau est justement composé d’élèves et de leurs parents. Quelle grille de lecture son public appliquait-il sur son texte ?